從學生認知誤區反思概念教學*

伯海英

(廈門市教育科學研究院 福建廈門 361004)

初中生物學教學關注重要概念的學習,要求教師幫助學生從典型事實中抽象出概念,并將概念運用于解釋或解決生物學問題。但在實際測試中,經常發現學生用淺層的方式理解知識,用孤立的視角看待知識點,經常糾結于“非此即彼”,缺乏生物學概念的整體性、系統性等深度理解,無法在新情境中遷移應用概念。促進初中學生深入理解概念,是當前初中生物學概念教學亟待加強之處。

有些教師簡單地將學生學習過程中遇到的困難,歸因于學生“記不準”知識或解題技能有問題。通過課堂觀察和認知訪談,發現學生學習困難有很多源于課堂,從學生認知誤區反思其課堂成因,對于改善課堂概念教學十分重要。

1 學生對概念的認知誤區舉例

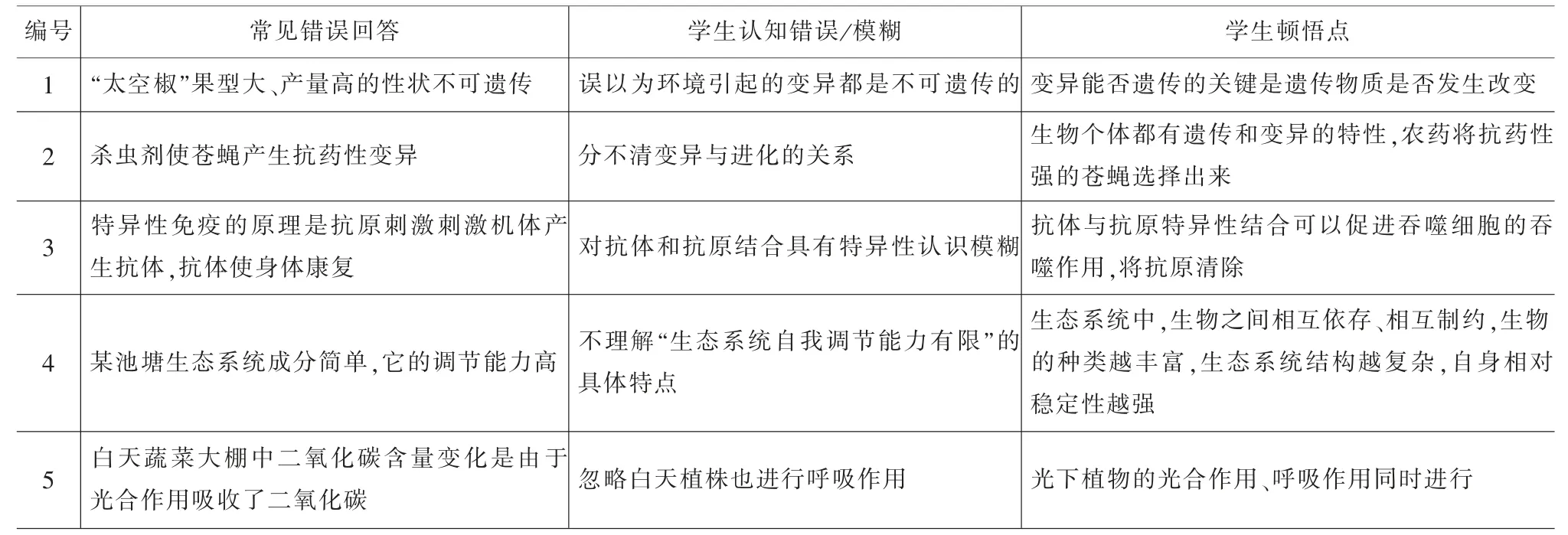

針對測試中的錯誤答案,對學生進行了訪談。在確認學生理解題意的前提下,詢問其解題所聯系的生物學概念、原理以及解決問題的思路,分析其解決問題的策略,確認其解答問題的信心。學生訪談陳述所反映的錯誤概念或模糊的認知(表1),阻礙學生對新情境的正確判斷。學生的這些錯誤或模糊的認知,很大程度上與教學有關。

表1 學生生物學概念認知誤區及其頓悟點舉例

以上述5 號常見錯誤為例。根據訪談記錄,學生對“植物的光合作用需要在光下進行,呼吸作用則是活細胞24 h 都可以進行”這個概念的認知是明確的,也經常通過列表辨析光合作用和呼吸作用。但由于教師往往強調識記原料、產物、條件等,較少要求學生在實際情境中應用這些原理解決問題,當學生面臨蔬菜大棚中二氧化碳含量變化分析時,無法綜合考慮光合作用和呼吸作用。訪談中,當教師追問“白天蔬菜只進行光合作用嗎?”學生往往能夠頓悟,突破這個障礙點,后續問題的解決較為順暢。

2 從認知訪談反觀概念教學存在的問題

《義務教育生物學課程標準(2011年版)》所倡導的概念教學,基礎是“有代表性的事實”,過程需要“抽象和概括”等思維過程,結果應“構建合理的知識框架”,目標是支持學生“在新情境下解決問題”。4 個方面因果關聯,沒有因就不會有果。通過課堂觀察和訪談可知,導致學生出現概念模糊或缺失的教學原因,主要有以下幾個方面。

2.1 教師的概念缺失 教師準確、深刻、系統地把握學科概念及其內在結構是概念教學的保障。初中生物學教師在初、高中教學銜接點上容易出現科學性問題。例如將孟德爾對豌豆雜交實驗的假說演繹過程表述為實驗證據,將環境引起的變異均歸于不可遺傳變異,將病原體等同于抗原,將遺傳變異和自然選擇因果倒置,忽略生態系統的整體性、復雜性等,必將導致學生對概念的錯誤認識。

2.2 教學去情境化 認知科學研究表明,情境在學習和思維中有重要作用[1],雖然去情境化的認知過程有時更直接省時,但不適合初中學生,而且可能是導致學生機械、淺層學習的重要原因之一。例如,因為缺乏必要的情境支撐,盡管教師多次強調學生“脊椎動物”不能記成“脊柱動物”,也不能表述為“有脊椎動物”,測試中學生仍圍繞脊柱、脊椎、脊椎動物、無脊椎動物高頻率出錯。

2.3 教學中的越俎代庖 概念構建過程必須經歷高階思維。教師經過精心備課,對教學流程了如指掌,如果囿于預設,急于推進,越俎代庖,從事實直接跨越到概念,壓縮學生必要的比較、概括、抽象等思維推演過程,學生只能用機械的方式記憶或重復術語,這種淺層學習的結果無法遷移,且易使學生產生思維惰性,習慣性地等待教師給出結論。這個問題上有個典型的例子是“血液循環途徑”,這是“常考常錯”的知識點。教師結合模型、圖片、概念圖等方式反復強化,但學生仍然難以掌握,其關鍵就在于學生缺乏自己發現、構建的過程。如果日常學習無需深入思考,面臨新情境時,學生如何找到思考的切入點和方法解決問題?

3 促進初中學生深入理解概念

3.1 教師應保持深度學習的習慣 生物學研究對象是活的、有生命的復雜系統,這決定了生物學研究方法、思維方法是靈活的,生物學的概念和規律是有概率性的,不宜作絕對的理解[2]。人們總是只能看到自己所能理解的世界,教師對學科的理解、對課程的理解,直接決定其教學格局和層次,識記、簡單模仿等低階目標定位勢必降低學習的深刻性。教師應不斷完善自己對復雜的生命系統、多樣的生命世界的認識,把握生物學概念的實質,才能真正將生物學課程教“活”,真正發揮課程的育人價值。

因此,教師首先必須適時管理、不斷完善更新自己的學科知識結構,保持自己對學科的專業認知,自上而下理清重要概念、次位概念、典型事實之間的邏輯關系,形成以重要概念為核心的概念脈絡。其次,教師必須保持勤于思考、時常調用高階思維的習慣,經常從不同角度分析問題,保持思維的靈活性,避免片面性。再次,教師還需深刻理解課程標準、教材要求,深刻理解學生的學習特點、水平和需求,找準教學的切入點,從典型事實開始,把概念教學的落腳點放在學生建立和完善概念框架、發展思維、認識生物學觀點和本質上。

3.2 改善教學情境的深刻性 思維的深刻性是思維品質中最本質的特征,是透過紛繁復雜現象抓住本質規律的思維品質。學生能否從眾多生物學現象中抽象出概念、規律,反映其思維的深刻性。情境認知理論認為,知識應融入真實情境,向真實情境遷移,學生才有機會體驗知識在真實生活中的應用,感悟知識的價值[3]。尤其對于初中學生來說,有助于其深度理解概念的情境,應該源于學生熟悉的社會、生活和自然。

一些初中教師對教學情境的理解停留于“導入教學”,或通過溫故銜接新知,或利用故事、游戲、實驗等吸引學生注意力,激發興趣。作為整個教學活動的熱身活動,目的是讓學生盡快進入課堂學習狀態。但對教學情境在后續學習中的作用關注不多。聚焦學生核心素養的教學情境應該具備一定的深刻性,除上述要求外,還應包含需要學生解決的問題,包含能激發學生解決問題欲望的認知沖突,并能分解出學生應該完成的學習任務等。

以人教版7年級“食物鏈和食物網”教學為例。教師以草原生態系統為背景,要求學生用箭頭連接草、兔、鷹之間吃與被吃的關系。如果教學停留在該食物鏈的起點、終點、箭頭方向等分析,學生就無法深入理解生態系統中物質能量的流動;如果教學僅停留在以“草→兔→鷹”這條食物鏈分析生態系統的自我調節能力,學生就無法深入理解真實生態系統中復雜的生物關系及其動態平衡。

改進設計如下:教師在分析“草→兔→鷹”食物鏈特點之后,增加動物種類,例如食草昆蟲、食蟲鳥、蛇等,讓學生繼續連接可能存在的食物鏈。一方面反饋學生對食物鏈的理解,另一方面學生發現食物鏈相互交錯形成“網”,結合生產者、消費者的內涵理解“生態系統中物質和能量沿著食物鏈和食物網流動”。在此基礎上,教師進一步拓展情境,將食物鏈置于有害物質的環境,要求學生分析新情境中人與自然的關系。為進一步幫助學生理解“生態系統自我調節能力是有限的”,教師在分析草、兔、鷹變化關系之后,繼續列舉2 個生物種類、數量比例不同的草原生態系統實例,學生通過綜合分析,解決“生態系統調節能力主要取決于什么因素?”理解真實生態系統生物關系的復雜性,同時深入理解生物之間、生物與環境是不可分割的整體,牽一發而動全身。人類對生態資源和環境的影響一旦超出生態系統調節能力,生態系統就會被破壞。最后,教師將學生引到制作生態瓶的討論,調動學生利用所學概念解決新問題。

可見,有利于優化學生思維深刻性的情境,應該有值得挖掘的思維深度。它可以在構建概念的環節呈現,讓學生面臨問題時,通過多角度思考、實踐解決問題,通過比較、歸納、分析、抽象等思維過程達成概念構建;也可以在反饋鞏固的環節呈現,學生在處理實際問題的過程中,遷移所學概念解釋生物學現象、解決生活問題,促進其概念理解。

3.3 優化問題引領思維走向深入 為了引領學生構建概念、認識解決問題的策略和學科思想方法,需要教師圍繞情境精心設計關鍵問題或問題串,尤其要關注問題由現象到本質,層層遞進的邏輯編排。

以“特異性免疫”的教學為例。針對“患過水痘的人不會再患該病”的情境,教師設計下列問題:①為什么患過水痘的人不會再患該病?②什么是抗體?抗體是怎么產生的?③抗體與皮膚、黏膜和殺菌物質等免疫功能是否相同?為什么?④用圖表示特異性免疫的“特異性”。⑤特異性免疫中,病原體是如何被清除的?⑥為什么不能接種流感疫苗預防乙肝?

教師以問題為導向,組成由表及里的邏輯思維主線,引領學生分析現象,發現規律,歸納概念內涵;再通過新的問題激起認知沖突,啟發學生關注概念的特征和外延,通過主動探究實現對新概念較為全面、深層的理解。思維的深刻性就是在一次次分類比較、歸納概括、分析、綜合等智力活動中逐漸培養的,沒有捷徑可言。

教師還應意識到,只給學生情境與問題的輸入,不要求學生表達和輸出,無法有效激發學生思維;能條理清晰地表達,說明對問題的理解更進了一步。因此,概念教學中應特別重視學生的論證和表達,指導學生有條理、有邏輯地表達觀點、陳述證據,這是培養學生思維流暢性、深刻性等所必需的。

在設計問題時,教師還應考慮以下幾點:①關注學生的前概念,通過平時積累、課前調查、診斷性提問等方式,明確哪些前概念將成為新概念學習的障礙;②確定核心問題串,貫穿教學形成邏輯主線;③兼顧不同認知水平的學生,為不同水平學生設計針對性問題,基礎問題用于明了中、下水平的學生是否跟上教師的教,拓展問題用于滿足學優生解決共性問題以后的深度思考需求;④根據學習目標要求準備備用問題,一般應為生活情境的綜合性問題,根據教學進度靈活應用。

概念教學實踐還發現,有些概念教師認為容易理解,學生卻一再出錯。例如,選擇題“黃豆種子的營養主要貯存在():A.胚乳;B.胚芽;C.胚根;D.子葉”。實測數據正確率53%,而有38.4%學生選擇“A”。對學生的訪談發現,選A 的學生大多并非理解力或種子結構的知識缺漏問題,而是缺乏必要的生活經驗,不知道黃豆是雙子葉植物。因此,重視對學生學習困難的訪談,揭示并突破學生思維障礙點,對學生思維深刻性發展也是十分重要的。

總之,初中生物學教學應杜絕包辦代替、咬文嚼字式教學,應著力于促進學生深入理解概念并遷移于解決新問題,作出合理判斷和決策。在此過程中發展科學思維,提升科學探究能力,這是初中生物學概念教學應有的教育價值,有利于學生的初、高中銜接學習,可持續發展需求。