“探究培養液中酵母菌種群數量的變化”的實驗改進*

徐宛鈺 黃想安

(1 鄭州中學 河南鄭州 450001 2 鄭州市第五十八中學 河南鄭州 450001)

“探究培養液中酵母菌種群數量的變化”是《普通高中生物學課程標準(2017年版)》中唯一通過實驗構建數學模型的實驗[1]。本實驗旨在使學生研究一個真實的種群,理解生物種群數量的變化;通過顯微鏡觀察,設計實施實驗,提升收集、整理、分析數據的能力,并嘗試建立數學模型。

“探究培養液中酵母菌種群數量的變化”通常采用的實驗方法是取少量干酵母,放入土豆培養液或葡萄糖溶液中進行培養,每天定時取樣計數1 次,連續7 d 繪制出酵母菌種群數量變化曲線,構建數學模型并進行初步分析。在通常的教學中要完成這個實驗,學生需要每天定時到實驗室進行取樣計數,約30 min,連續耗時8 d,給教學帶來一定困難。多數教師可能會選擇只讓學生在課堂上做第7 天的實驗,之前的實驗由教師完成,學生難以參與完整的實驗過程,不利于知識的獲得。針對以上不足,本文就實驗方案進行了改進,可使學生在1 課時內完成取樣、計數、構建模型的任務,極大縮短了實驗時間,且能讓學生參與整個實驗過程,提升了學習效率和學習效果。

1 教師準備

1.1 實驗材料、試劑及設備 干酵母菌、質量分數為2%葡萄糖溶液、亞甲基藍染色液、顯微鏡、血細胞計數板、血細胞蓋玻片、200 μL 移液器及吸頭、恒溫培養箱、冰箱、有旋蓋的試管、試管架等。

1.2 實驗前期準備 1)滅菌;2)培養8 d 所需要的菌液:課前7 d 開始,每天分別向相同2 瓶已滅菌的培養液中接種等量菌種,寫上接種時間,甲瓶置于26℃環境中,乙瓶置于4℃冰箱中,形成以溫度為變量的對照實驗,連續7 d。

1.3 標記 當天課前進行接種,記為D0,培養1 h 后進行實驗。之前接種進行培養的菌液依次記為D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7(第1 天培養的菌液為D7)。

2 課堂實驗教學改進

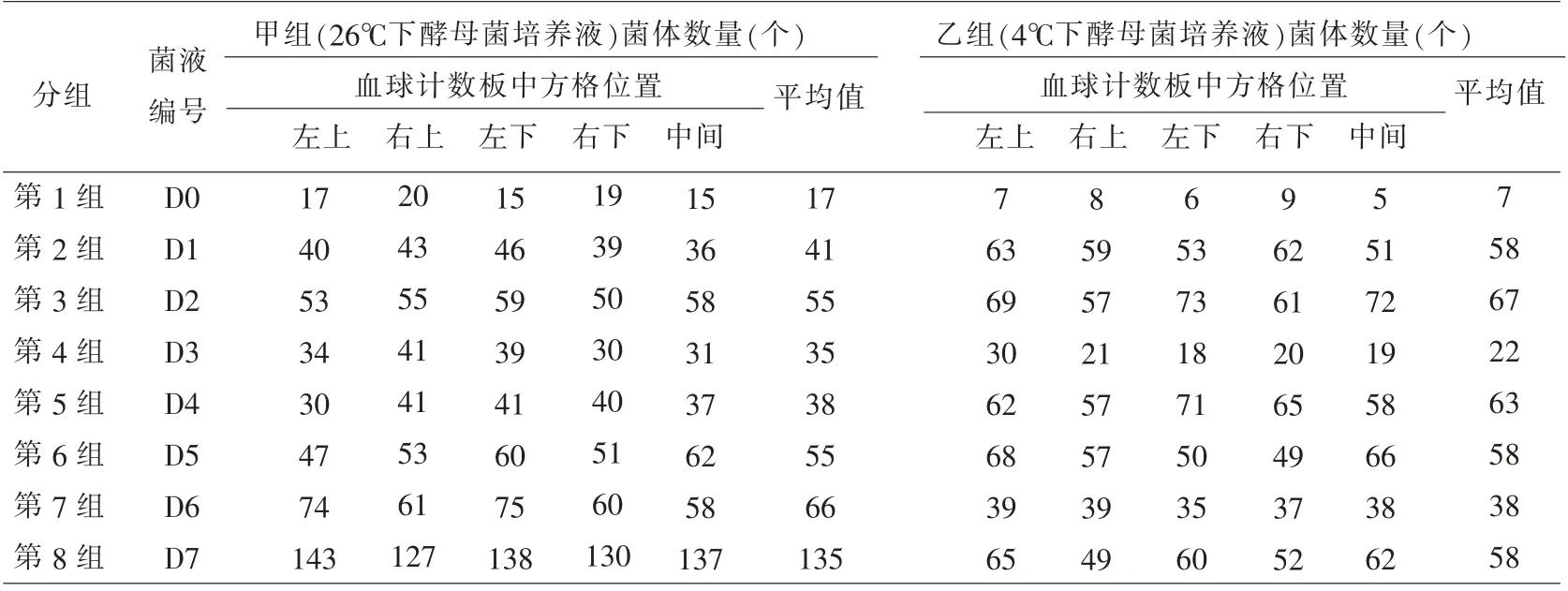

2.1 學生分組與分工 全班學生(以48 人計算)分為甲、乙2 個大組,每個大組有8 個小組,每個小組成員3 人,2 人觀察,1 人統計數據,取2 人計數的平均數,保證了數據的準確性。每個小組只負責某一天對應菌液的取樣、制片和計數。8 個小組完成8 天的取樣和計數工作(表1)。

2.2 取樣與鏡檢計數 先將試管中的菌液振蕩搖勻,在清潔干燥的血球計數板上蓋上蓋玻片,用移液器吸取酵母菌液在蓋玻片邊緣滴一小滴,讓菌液沿縫隙自行進入計數室(毛細作用)。滴加亞甲基藍染液,用吸水紙吸去多余的液體。靜置5 min。將血球計數板置于顯微鏡載物臺上,先用低倍鏡找到計數室所在位置,然后換成高倍鏡進行觀察。如果菌液密度過大(每個小方格超過10 個菌體)則需要將樣品稀釋后計數;如果密度過小(每個中方格少于10 個菌體),則需要計整個大方格中所有的菌體數。建議用中間的25 個中方格進行計數。每個計數室選左上、右上、左下、右下4 個角和中央的中方格中的菌體進行計數,數據填寫于表1中,1 個小組學生得到2 組數據取平均值[2]。計數時注意,位于格線上的菌體只計數上邊線和左邊線上的。如果遇酵母出芽,芽體大小達到母細胞的1/2 時,即作2 個菌體計數。

表1 實驗分工與數據整理表

3 統計數據,構建數學模型

3.1 計算菌液密度 統計位置不同有2 種計算方法。方法1:菌液密度(個/mL)=(左上+右上+左下+右下+中間)÷80×400×104×稀釋倍數=(左上+右上+左下+右下+中間)×5×104×稀釋倍數;如果以4 個大的中方格進行計算,只需統計左上、右上、左下、右下4 個中方格的數據即可計算出菌液密度。方法2:菌液密度=(左上+右上+左下+右下)÷100×400×104×稀釋倍數=(左上+右上+左下+右下)×4×104×稀釋倍數。本實驗由于酵母菌較小,建議采用第1 種方法計算。據計數室厚度為0.1 mm,因此除以體積。

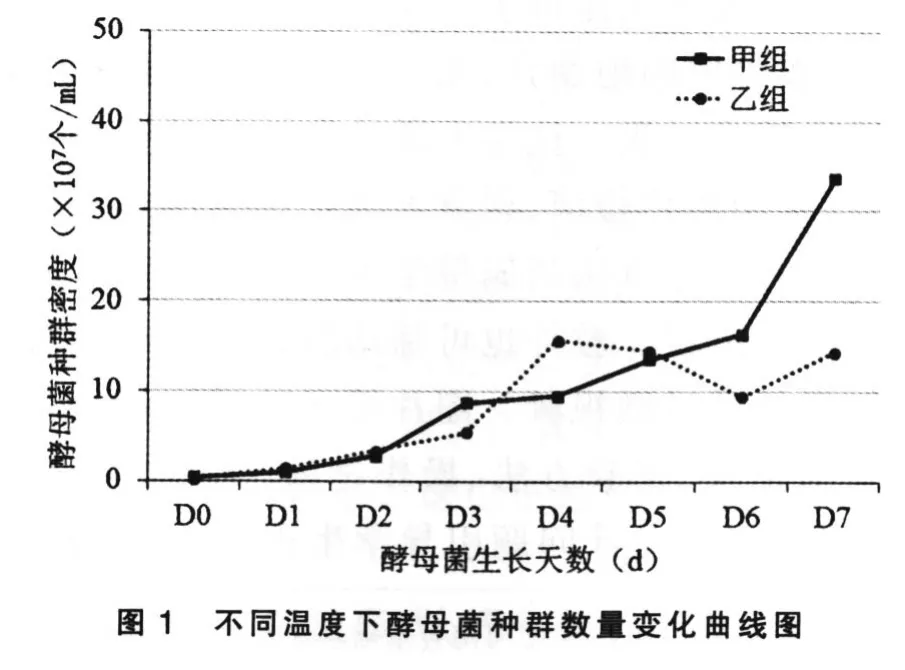

3.2 建立數學模型 每個小組計算出平均數據后,教師立即用Excel 表格錄入2 個大組的8 個數據,現場在教學機上轉換成折線圖(圖1),顯示在多媒體上。

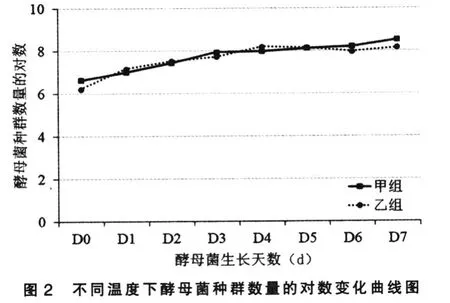

3.3 分析種群增長曲線 由圖1可知,甲組酵母菌種群增長為“J”型曲線,說明在2%的葡萄糖溶液中,26℃培養溫度下,酵母菌生長良好。通過曲線圖可以看出,在適宜的溫度下,甲組酵母菌的生長速度從D0 到D2 較快,D3 之后生長速度減慢,D4 和D5 生長速度恢復,D6 之后酵母菌生長速度非常快。而乙組酵母菌種群增長為“S”型曲線,種群在4℃溫度下,經過一定時間的增長后,在第4天達到最大值,然后數量減少,第7 天又上升的狀態。與馬會放[3]的研究相比,本實驗結果說明,在4℃溫度下,酵母菌并沒有處于停止生長的狀態,而是生長速度相對較慢。由圖2的對數圖,可以看出酵母菌數量整體呈現上升的趨勢。

4 實驗改進的優點

4.1 改進后的實驗方案,易于在實際課堂中操作原實驗要求每天都計數,時間上不允許。改進后實驗任務分配給不同的小組,每個小組有2 個人同時計數,取2 個人計數的平均值。既節約了時間,也提升了效率。2 個大組又形成以溫度為變量的對照實驗。課堂上人人參與實驗,為本節高效的實驗課打下基礎。與教材中提供的探究方案對比,本方案的優點更加突出,并能規避原方案的不足。

4.2 統計方法的規范化使得過程、結果和可重復性更科學可靠 血球計數板的計數是本實驗的難點。由于1 個計數室中含16 格中方格的大方格有4 個,而且酵母菌較小,為了避免學生計算出錯,直接要求學生選擇25 格的中方格進行計數,用5點法進行統計。選用方案1 計算菌液密度。對于壓線和出芽的酵母菌也做了相應的規定,增加了實驗數據的準確性和可重復性,減小了實驗誤差。

4.3 分析實驗數據構建數學模型,幫助學生解決實際問題 通過實驗數據的收集,分析數據,利用Excel 表格構建數學模型曲線,讓數學公式可視化(圖1)。在課堂上當堂可見,對于學生分析實驗數據和解決生活中的實際問題大有益處,從而理解生物的種群數量增長是有多種形式的,影響種群數量的因素也是多方面的。這種思維方式對學生形成生物學學科核心素養中的科學思維很有幫助。感興趣的學生還可在課后觀察并記錄某種生物種群數量的變化,以及影響其變化的因素。

5 小結

本實驗能在一節課內高效完成,需要提前分工,確定每個小組每個人的任務。實驗方案改進后,把8 d 統計的工作放在一節課內進行,需要教師在課前做好細致的準備工作。課代表協助教師收集各小組的最終數據,統計后完成數據建模。實際課堂中,學生的動手能力有強弱,態度也有差別,數據可能沒有教師實驗時精準。本實驗讓2 個人計數,取平均值,有效地減少了人為因素引起的實驗誤差。通過改進后的實驗方案,使學生在課堂上能完整體驗酵母菌種群數量在8 d 中的變化情況。學會用血球計數板計數,計算種群密度,并用實驗數據構建數學模型,有利于科學探究能力的提升。在同一班級組進行不同溫度的對照實驗,可以觀察不同溫度下酵母菌液種群增長量的不同。這些改進措施使本實驗得以在一節課內成功地實施。