中醫干預對穴位埋線治療慢性蕁麻疹臨床療效及血清免疫球蛋白E、補體C3水平的影響

劉 楠

(河南省開封市中醫院,河南 開封475000)

蕁麻疹指黏膜、皮膚小血管擴張、滲透性增加導致局限性水腫反應,主要臨床表現為出現大小不等的風團,并伴有瘙癢、發熱、頭痛等全身癥狀。慢性蕁麻疹為風團每周發作至少2次,持續6周不變或更長,對患者生活質量造成嚴重影響[1-2]。本研究選取46例慢性蕁麻疹患者行穴位埋線治療并給予中醫干預,取得滿意療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2016年2月至2017年2月開封市中醫院針灸科收治的91例慢性蕁麻疹患者,抽簽法將患者分為對照組(45例)和觀察組(46例)。對照組男21例,女24例;病程0.5~12個月,平均(4.50±1.05)個月;風熱犯表型12例,風寒束表型13例,氣血兩虛型10例,胃腸濕熱型10例。觀察組男21例,女25例;病程0.5~12個月,平均(4.53±1.01)個月;風熱犯表型12例,風寒束表型13例,氣血兩虛型10例,胃腸濕熱型11例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 符合《中國蕁麻疹診療指南》中自發性風團或血管性水腫≥6周[3];經實驗室檢查確診;簽署知情同意書。

1.3 排除標準 嚴重胃腸道疾病者;哺乳期女性及孕婦。

2 治療方法

兩組患者均給予穴位埋線治療。辨證取穴后用龍膽紫標記穴位。風熱犯表型取風門、肺俞、曲池;風寒束表型取足三里、肺俞、曲池;氣血兩虛型取血海、脾俞、足三里;胃腸濕熱型取脾俞、豐隆、足三里。羊腸線置入肌層、皮下,創可貼外敷針孔處,15 d治療1次,連續治療3個月;避免過度勞累,忌燥熱、辛辣飲食。

2.1 對照組 給予常規干預,如心理干預、飲食干預、健康宣教等。

2.2 觀察組 給予中醫干預。①情志干預:積極主動與患者溝通交流,著重對蕁麻疹臨床特征及發病特點進行講解,告知其治療注意事項;②辨證干預:風熱犯表型,應穿著寬松衣物,防止暴曬,做好防護措施,加強自身鍛煉,調節患者不良情緒;風寒束表型,囑其養成良好生活習慣,規律作息,避免冷水洗漱,多飲姜糖水、姜棗茶等,忌油膩、煙酒;氣血兩虛型避免勞累,進食大棗、核桃、排骨湯等養血益氣飲食,加強鍛煉;胃腸濕熱型飲食應清淡、規律,切勿暴飲暴食,以免便秘,勤修剪指甲,以免抓撓,飲食以新鮮果蔬為主,禁辛辣、煙酒。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 血清Ig E、C3水平:干預前后于晨起空腹時抽取其靜脈血2 m L進行測定。

3.2 療效評定標準 對兩組患者臨床主觀、客觀癥狀進行評分,據患者治療前后癥狀總積分,按照以下公式計算,癥狀積分下降指數(SSRI)=(治療前癥狀積分-治療后癥狀積分)/治療前癥狀積分×100%。SSRI≥90%為痊愈,60%≤SSRI<90%為顯效,20%≤SSRI<60%為好轉,SSRI<20%為無效。總有效率=痊愈率+顯效率。

3.3 統計學方法 采用SPSS 21.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

(1)臨床療效比較 觀察組痊愈18例,顯效17例,好轉6例,無效5例,總有效率為76.09%(35/46);對照組痊愈8例,顯效12例,好轉12例,無效13例,總有效率為44.44%(20/45),觀察組臨床療效明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

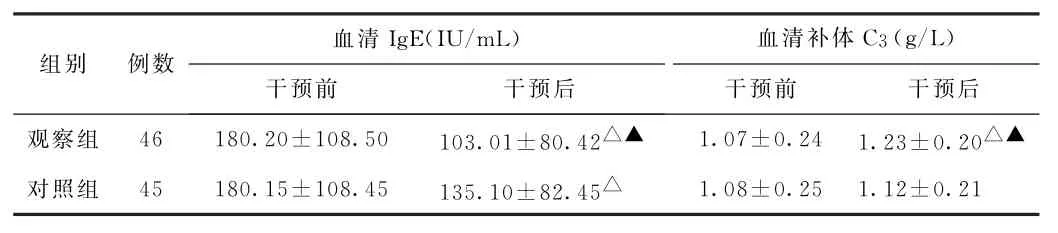

(2)血清IgE、C3水平比較 觀察組血清IgE、C3水平均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組慢性蕁麻疹患者血清免疫球蛋白E、補體C3水平比較

表1 兩組慢性蕁麻疹患者血清免疫球蛋白E、補體C3水平比較

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

?

4 討論

慢性蕁麻疹是臨床較為常見的皮膚疾病,患者接觸過敏原后機體受到刺激產生IgE抗體,抗原再次進入機體后,與嗜堿性粒細胞、肥大細胞表面抗體結合,引起抗原抗體反應,釋放大量白三烯、組胺等致敏物質,引發風團、瘙癢等癥狀;過敏越嚴重,C3消耗越多,血清水平越低。臨床主要治療手段包括應用抗組胺藥物、免疫制劑、避免刺激等,可緩解患者部分癥狀,但未從根源處治愈,且長期應用抗組胺藥物還可引發不良反應,患者停藥后病情常會復發,未能達到滿意效果[4-6]。

本研究探討了中醫干預對穴位埋線治療慢性蕁麻疹患者臨床療效及血清IgE、C3水平的影響。研究結果顯示,觀察組臨床療效高于對照組(P<0.05),血清Ig E、C3水平優于對照組(P<0.05),與李羞月[7]研究一致。羊腸線為異性蛋白,埋入機體穴位后可以增高應激反應,促進病灶處血管重生,增加血流量,加快炎癥因子的吸收,減輕病灶處滲出、水腫。埋線后大腦皮層建立興奮區,對病灶產生持續性刺激,進行良性誘導,使腦部皮質區細胞功能正常,還可控制B細胞減少IgE的有效合成,進而改善血清內IgE、C3水平。慢性蕁麻疹病程較長,且易反復發作,風團瘙癢癥狀易導致患者睡眠質量差、心煩氣躁、焦慮抑郁等,引發機體交感神經興奮,機體免疫能力降低,導致一系列病理生理改變,多數患者難以明確病因,因此病情惡化難以治愈。

綜上所述,對慢性蕁麻疹行穴位埋線治療的患者采用中醫干預,可明顯提高其臨床療效,改善患者血清Ig E、C3水平。