穴位按摩聯合中藥熱敷序貫護理對小兒腹瀉療效及免疫功能的影響

葛星蕓,石寶燕,李璞玉

(山西省兒童醫院,山西 太原030013)

小兒腹瀉為臨床兒科常見疾病,主要發生于3歲以下的嬰幼兒,是指多種病因、因素誘發患兒大便次數增多、性狀改變的一組消化道綜合征,若不及時診治,可引起患兒營養不良,影響生長發育。目前臨床治療小兒腹瀉多采用蒙脫石散進行治療,其主要藥理機制為通過固定、抑制、吸收消化道內的病菌、病毒及其體內產生的毒素,以達到提升黏膜屏障對攻擊因子防御功能的作用,具有良好的效果[1]。但因西藥本身具有一定的毒副作用,可對機體造成不同程度的損害,不利于患兒預后。鑒于此,有關小兒腹瀉治療方面的研究已成為目前臨床較為關注的熱點問題。中醫認為,小兒腹瀉屬“泄瀉”范疇,脾虛是其發病的主要病機之一,故治療應以健脾和胃、溫中散寒為主要原則[2]。基于此,筆者初步嘗試采用穴位按摩聯合中藥熱敷序貫護理治療小兒腹瀉,取得顯著療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 取2017年5月至2018年6月山西省兒童醫院收治的86例腹瀉患兒為觀察對象,根據隨機數字表法將其分為治療組和對照組,每組43例。治療組男26例,女17例;年齡0.6~3.8歲,平均(1.70±0.83)歲;病程1~36 h,平均(12.73±4.58)h;腹瀉次數每日2~17次,每日平均(10.58±2.34)次。對照組男25例,女18例;年齡0.5~3.5歲,平均 (1.78±0.76)歲;病程2~33 h,平均(13.15±4.67)h;腹瀉次數每日3~16次,每日平均(10.38±2.49)次。兩組患兒一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究由醫院醫學倫理委員會審批且批準。

1.2 入選標準 符合《兒科學》對小兒腹瀉的診斷標準[3];中醫診斷符合脾胃虛弱證[4]:神疲乏力,稍進油膩則便次增多,大便溏薄,且夾有不消化食物,舌質淡,苔薄白,脈細;急性起病,且病程在48 h內;入院前7 d未接受過抗生素治療者;患兒監護人同意參加本研究并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 合并嚴重心腦血管疾病、肝腎功能障礙者;對本研究藥物過敏者;治療期間接受其他治療方案或免疫抑制劑治療者;伴有嚴重感染或全身性感染者。

2 治療方法

2.1 常規護理 兩組患兒入院后均接受入院宣教、術前安慰、病情觀察、補液護理、飲食護理、出院宣教、發放宣傳冊等常規護理。

2.2 對照組 予以蒙脫石散劑[博福-益普生(天津)制藥有限公司,國藥準字H20000690,3 g/袋]口服治療,年齡<1歲者每次1 g,1~3歲者每次1.5 g,年齡>3歲者每次3 g,每日3次。治療7 d。

2.3 觀察組 予穴位按摩聯合中藥熱敷序貫治療及其相應護理,具體如下:①穴位按摩:主穴取足三里、中脘、脾俞。發熱加曲池,水樣便加三陰交,腹脹加天樞,傷食加四縫,嘔吐加內關、上脘。力度由輕到重,循序漸進,以局部出現酸脹、發熱為準,每個穴位按揉2~5 min,實證用瀉法,即按摩中脘、足三里、內庭抑胃控制食欲;虛證用補法,即按摩太白、三陰交、脾俞增強脾的運化,以達瀉胃補脾之效。②中藥熱敷治療:取吳茱萸、肉桂、丁香、胡椒各15 g,水煎,以800 m L水煎至400 m L,貯存于冰箱;用時取出加熱至約50℃,以潔凈干燥毛巾浸之,敷貼于肚臍上,之后再用紗布予以固定,每次3 min,每日3次。③護理措施:A.按摩和熱敷時護士可給患兒講故事、唱兒歌等,并與患兒家屬進行溝通,使其配合治療。按摩操作前洗手、修剪指甲,以不觸痛患兒皮膚為宜。由于小兒年齡小、皮膚薄嫩,按摩時需注意力度,必要時可配用一些推拿介質,如滑石粉、姜汁等,目的是潤滑患兒皮膚,并且可采用指端、掌根、掌心進行揉按,不宜過度用力,應平穩、柔和、輕快、著實。B.熱敷應避免空腹,且時間不宜過長,以免對熱敷部位皮膚形成刺激,同時保持室內空氣流動,溫度適宜。C.由于患兒大便次數增加,容易使臀部紅腫、潰破等,每次大便后,要用溫水清洗臀部,并撲上爽身粉,保持其干燥、整潔。D.根據患兒具體病情調整飲食,對吐瀉嚴重及傷食瀉患兒暫時禁食,必要時給予靜脈營養,待其病情好轉后可先給予米湯或稀釋的牛奶,遵循由少到多、稀到稠的原則。忌食油膩、生冷及不易消化的食物。治療7 d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①比較兩組患兒治療前后大便次數、大便性狀、肛門、腹痛等中醫證候積分。②比較兩組患兒治療前后免疫球蛋白(Ig A、IgG)、CD4+/CD+8等免疫功能指標水平。

3.2 療效評定標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[4],并按照發熱、咳嗽、流涕、咽痛等癥狀、體征的變化情況,分為無、輕、中、重4個等級,分別計0、2、4、6分。痊愈:大便次數及性狀完全恢復正常,中醫證候積分減少>90%;顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,中醫證候積分減少60%~90%;有效:臨床癥狀、體征稍改善,中醫證候積分減少30%~59%;無效:臨床癥狀、體征較治療前無改變或病情惡化,中醫證候積分減少<30%。中醫證候積分減少率=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%,總有效=痊愈+顯效+有效。

3.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差)表示,兩組之間采用兩獨立樣本t檢驗,同一組治療前后采用配對t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

3.4 結果

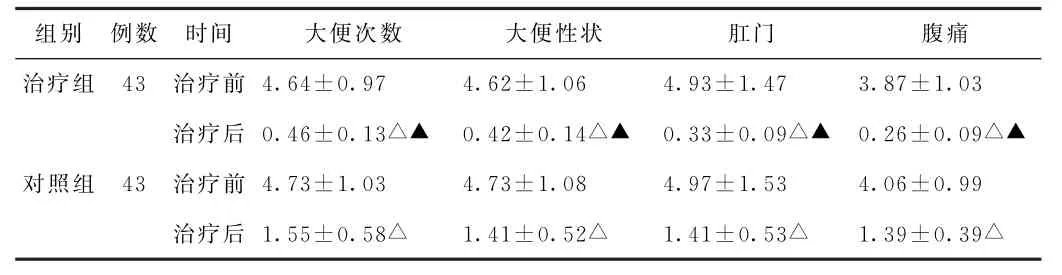

(1)中醫證候積分比較 治療前兩組患兒大便次數、大便性狀、肛門、腹痛比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患兒各中醫證候積分均顯著下降(P<0.05),且治療組均低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腹瀉患兒中醫證候積分比較(分

表1 兩組腹瀉患兒中醫證候積分比較(分

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

?

表2 兩組腹瀉患兒免疫功能比較

表2 兩組腹瀉患兒免疫功能比較

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

?

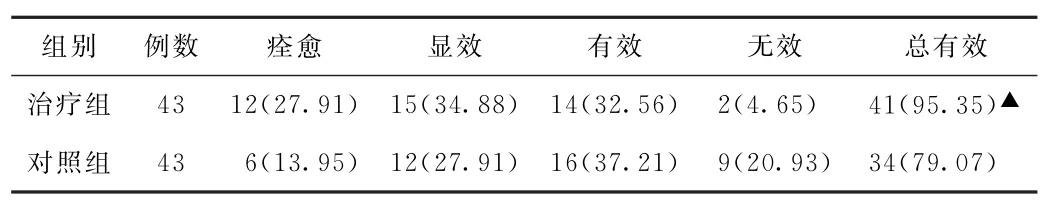

(3)臨床療效比較 治療組總有效率顯著高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組腹瀉患兒臨床療效比較[例(%)]

4 討論

因小兒體內防御功能尚不完善,消化系統未成熟,細菌抵抗能力較弱,易導致病原體侵入而誘發腸道絨毛受損,水電解質紊亂,繼而引起腹瀉。同時可出現腹痛、發熱、血便等癥狀,且隨病程延長,可導致患兒體質變差,出現佝僂病、免疫力低下等合并癥,對患兒生活質量造成嚴重影響[5]。針對患兒發病因素和癥狀,采取合適藥物治療并配以相應護理措施對改善患兒預后具有重要意義。近年來,蒙脫石散被廣泛應用于臨床,治療小兒腹瀉具有較好治療效果,且具有起效快、安全性高、患兒服藥依從性較高等優勢。現代藥理學證實,蒙脫石散主要有效成分為雙八面體蒙脫石微粉,具有非均勻性電荷分布的特點,對消化道黏膜覆蓋能力較強,可有效吸收消化道內的病菌,提升黏膜屏障的防御功能,從而發揮促進患兒腸道功能恢復的作用[6]。

中醫將小兒腹瀉歸屬于“泄瀉”范疇,多由于感受外邪,濕熱蘊郁,脾胃虛弱,飲食內傷所致。脾胃虛弱常被視為本病之首要內因,脾主運化,喜燥而惡濕,若脾為濕困,則健運失職,當飲食入胃后水谷不化,形成濕滯,下趨而成泄瀉,故治宜燥濕健脾、止瀉澀腸、散寒溫中。為提升臨床療效,本研究在西藥治療基礎上聯合穴位按摩、中藥熱敷序貫護理。穴位按摩是以經絡腧穴學說為基礎,以按摩為主要施治的一種手段,其可通過對腹部的揉壓增強胃腸蠕動,促進吸收功能。本研究所取主穴有中脘、脾俞、足三里,通過按摩手法刺激以上穴位能夠使小兒陰陽調和,脈絡通達,起到補虛瀉實、提高機體免疫力的作用[7]。治療組患兒推拿治療后,立即予以中藥臍部熱敷治療。所取中藥吳茱萸溫中散寒,理氣止痛;丁香行氣止痛,止痢;胡椒溫中散寒止痛;肉桂溫中散寒,通血脈。諸藥配伍,共奏溫中散寒、止痛止瀉之功。同時,臍部乃精氣元神出入之門戶,能聯系全身氣血,交通五臟六腑,故有臍通百脈之說。研究表明,臍部是胎兒出生前從母體獲取營養的通道,皮薄凹陷,脂肪組織極少,具有滲透性強、敏感性高、藥物容易吸收等優勢[8];而配合熱敷,可促進藥物吸收,加強藥物作用。此外,穴位按摩聯合中藥熱敷序貫治療中的相關護理不容忽視,按摩前取得患兒家屬信任,提高其配合度;中藥熱敷過程中,為患兒營造合適環境,有利于患兒配合,同時一定的熱敷時間可保證藥物吸收,但需保證溫度適中以免損傷皮膚,并密切觀察熱敷中患兒局部皮膚變化,防止意外醫療事件發生。本研究結果顯示,治療組的總有效率高于對照組(P<0.05),中醫證候積分低于對照組(P<0.05),提示穴位按摩聯合中藥熱敷序貫護理治療小兒腹瀉療效較好,可有效改善患兒主要中醫癥狀、體征。據有關研究發現,Ig A、Ig M在腹瀉初期快速降低[9],提示該類患兒存在體液免疫功能低下,故而監測患兒體液免疫功能可在一定程度上反映病情轉歸情況。此外,細胞免疫在免疫應答中起著核心作用,免疫調節指標,若其比值>2.0或<1.4則表示細胞免疫功能紊亂。本研究中,治療組經治療后Ig A、IgG水平均高于對照組(P<0.05),提示該方案可明顯改善患兒免疫功能。

綜上所述,穴位按摩聯合中藥熱敷序貫護理能夠有效改善患兒臨床癥狀,促進其免疫功能恢復,療效確切。但本研究亦存在不足之處,即受時間和人力的限制,所納入樣本有限,故而有關該方案對小兒腹瀉的護理效果仍需循證醫學加以證實。