Breath-link呼吸功能評估在老年卒中病人吸氣肌功能評價中的應用研究

隨著腦卒中發病率的增加、急性期救治效果的提高,腦卒中病人的康復過程逐漸受到重視[1]。目前,關于卒中病人的康復研究多集中于言語功能、吞咽功能和運動功能等方面[2],而對呼吸功能的康復研究相對較少[3-4]。卒中后的呼吸功能障礙常表現為吸氣肌功能障礙,膈肌是最重要的吸氣肌,卒中病人的膈肌功能訓練逐漸受到重視,但關于治療效果評價的研究較少。膈肌超聲檢查是呼吸功能評價中主要的影像學手段[5]。應用不同形狀、不同分辨率的超聲波探頭,可觀察平靜呼吸和深呼吸時膈肌的狀況,包括膈肌的位置、形態、運動幅度、運動時間和加速度等。Breath-link呼吸功能評估系統可以評估病人吸氣峰流速,其是否能反映卒中病人吸氣肌功能有待進一步研究。本研究通過比較吸氣峰流速與病人膈肌B超結果的一致性,旨在探討Breath-link呼吸功能評估系統在卒中病人吸氣肌功能評估中的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按照納入標準并除外排除條件后,選擇2017年1~12月在南京市江寧醫院康復醫學科住院治療的卒中病人共30例,男15例,女15例;年齡75~80歲,平均(75.04±3.87)歲;病程30~60 d,平均(38.74±17.65)d;既往高血壓病史23例(76.19%)、冠心病病史3例(10%)、2型糖尿病病史12例(40%)、腦卒中病史9例(30%),吸煙史14例(46.6%);缺血性卒中27例(90%),出血性卒中3例(10%); 30例病人中10例(33.33%)發生肺部感染或墜積性肺炎,2例(6.66%)為氣管切開帶管狀態。

1.2 納入標準 (1)腦卒中的診斷符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》和1995年第四屆全國腦血管病學術會議制定的標準,并經頭部CT和(或)MRI檢查證實,且病程內無神經系統體征進展; (2)年齡75~80歲;(3)血壓<220/100 mmHg;(4)坐位平衡2級。(5)所有病人或其家屬均知情同意并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 (1)既往有慢性阻塞性肺疾病(COPD);(2)合并嚴重原發性心臟、肺、肝臟和腎臟疾病;(3)合并肺栓塞;(4)入組后再發腦血管事件;(5)嚴重認知障礙,簡易智力狀態檢查量表(MMSE)評分≤9分。

1.4 研究方法

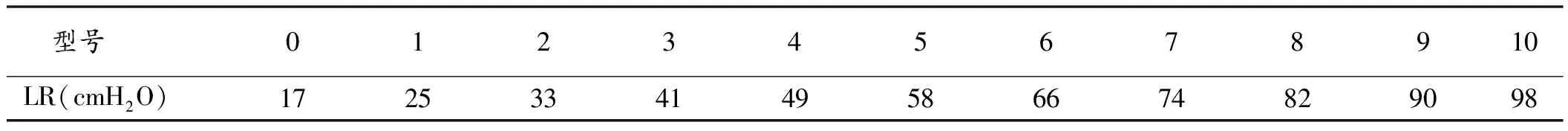

1.4.1 呼吸功能訓練:按MMSE評分將病人分為認知功能正常組(MMSE評分為27~30分,16例)和輕度認知障礙組(MMSE評分為21~26分,14例),2組病人在常規康復訓練的同時行呼吸功能訓練,包括呼吸肌訓練、胸廓被動擴張訓練、吸氣肌抗阻訓練、胸部手法呼吸訓練、胸廓拉伸訓練、呼吸道分泌物體位引流和手法震動排痰。吸氣肌抗阻訓練是指呼吸時給呼吸肌施加負荷,使病人有意識地用力呼吸,以達到增強肌力之目的。該研究中利用Breath-link呼吸功能評估與訓練系統進行抗阻吸氣訓練,根據呼吸評定的結果及阻力設置的標準設定阻力大小0~1級。訓練時,病人保持正確的坐姿,握住訓練儀,將咬嘴置于嘴中,上下齒咬緊牙墊,嘴唇緊貼外護罩使其密封,盡力呼氣后,用嘴快速有力地吸氣,然后用嘴自然地慢慢地呼氣,直到肺部變空,讓胸部和肩部的肌肉放松,稍作停頓后再次吸氣,每次呼吸30次,每天2組,阻力設置方法見表1。

表1Breath-link呼吸功能評估與訓練系統中吸氣阻力設置方法

1.4.2 Breath-link呼吸功能評估:分別于訓練前和訓練4周時采用Breath-link呼吸功能評估監測病人吸氣峰流速。吸氣峰流速是用力吸氣時氣流通過氣道的最快速率,評估時病人取坐位,手拿Breath-link病人端,深呼氣后將咬嘴放置于口中,用嘴唇包住吹氣口,盡可能快而用力地吸氣,注意不要將舌頭放在吸氣口中,重復3次,選取3次檢查的最高數值。

1.4.3 膈肌功能評估:運用超聲儀(Philip HD-15)及5 MHz超聲探頭對所有病人進行B 超檢查。(1)測量膈肌厚度:受試者取仰臥位,自主呼吸。取線性高頻探頭置于右側腋前線,探頭垂直于胸壁第8~9肋間,可見膈肌對合區超聲圖像,若此位置看不到膈肌,探頭可上移至第7~8肋間。膈肌對合區圖像由3層結締組織組成,即兩側高回聲區(胸膜層、腹膜層)和中間混合型回聲區(由無回聲膈肌組織以及其內高回聲的筋膜組成)。呼吸時此3層結構平行。移動光標分別測量平靜呼氣末膈肌厚度以及最大吸氣末膈肌厚度,測量3個呼吸循環的值,取平均值。可計算膈肌厚度從平靜呼氣末向最大吸氣末的變化,即膈肌增厚率=(最大吸氣末膈肌厚度-呼氣末厚度)/最大呼氣末厚度。 (2)測量膈肌位移:受檢者取仰臥位,自主呼吸。取低頻探頭置于右側鎖骨中線肋弓下緣,探頭取冠狀位,垂直于膈肌頭尾軸移動,二維超聲下見下腔靜脈界面后定位膈肌,然后切換至B/M 模式,使取樣線盡量與膈肌垂直,待膈肌運動平穩,圖像清晰時進行數據測量。正常情況下,吸氣時,膈肌朝尾端運動,靠近探頭;呼氣時,膈肌朝頭端移動,遠離探頭。改變吸氣容量后定位并測量位移距離(平靜呼吸位、最大吸氣位)。測量3個呼吸循環的值,并取平均值。

2 結果

2.1 2組一般資料比較 2組病人的年齡、性別、體質量指數(body mass index, BMI)、病程差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表2。

表22組一般資料比較

2.2 2組訓練前后吸氣肌功能比較 2組訓練前吸氣流速比較,差異無統計學意義(P>0.05);訓練后,2組吸氣流速均較訓練前明顯升高,差異具有統計學意義(P<0.05),且認知正常組提高更明顯,2組比較,差異具有統計學(P<0.05)。見表3。

2.3 2組病人治療前后膈肌功能比較 訓練前,2組吸氣末膈肌厚度、呼氣末膈肌厚度、膈肌增厚率、平靜呼吸時膈肌位移、深呼吸時膈肌位移比較差異均無統計學意義(P>0.05)。訓練后,2組膈肌增厚率、平靜呼吸時膈肌位移、深呼吸時膈肌位移均較訓練前明顯升高,差異具有統計學意義(P<0.05),且認知正常組提高更明顯,2組比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表32組訓練前后吸氣流速和膈肌功能指標比較

注:與訓練前比較,*P<0.05;與認知正常組比較,△P<0.05

2.4 2種評估方法相關性分析 Breath-link呼吸功能評估與膈肌超聲對膈肌功能障礙診斷的靈敏度、特異度、準確度分別為39.8%、68.9%、63.4%和93.9%、70.6% 、85.7%;Breath-link呼吸功能評估系統診斷靈敏度、準確度明顯低于膈肌超聲,差異有統計學意義(P<0.01)。

3 討論

研究顯示,腦卒中急性期死亡及腦卒中后恢復情況與顱外并發癥密切相關[6-7]。其中呼吸功能下降是主要的并發癥之一[8]。腦卒中后咳嗽的有效性下降和呼吸肌無力,呼吸道感染風險增加[9-10]。吸氣是主動用力過程,平靜吸氣時,膈肌向腹部收縮,胸廓向下向外擴張,肺的體積也隨之增大,肺內壓力下降低于大氣壓時,氧氣順著壓力階差進入肺內。吸氣為呼氣提供驅動力和氣體容量,膈肌是最主要的吸氣肌,當平靜呼吸時,膈肌運動1~2 cm 即可提供75% 靜息肺通氣;用力呼吸時膈肌運動幅度可達7~11 cm[11-12]。吸氣肌功能減退可導致通氣功能減退,單次呼吸的效率下降及平靜呼吸能力的驅動力降低,并在運動時產生“竊流現象”,導致運動耐力下降。

超聲檢查是呼吸功能評價中主要的影像學手段。應用不同形狀、不同分辨率的超聲波探頭,可觀察平靜呼吸和深呼吸時膈肌、輔助呼吸肌的形態和收縮情況,包括膈肌的位置、形態、運動幅度、運動時間和加速度,輔助呼吸肌收縮前后厚度的變化等。與傳統、直觀的胸部X線透視對照,仰臥位膈肌運動幅度的M型超聲測量與之具有良好的一致性,且幾乎不受病人意識水平的影響[13]。

本研究選擇膈肌活動度和膈肌收縮變異率來反映腦卒中病人吸氣肌功能。結果表明,訓練前,2組病人的膈肌活動度和膈肌收縮變異率均下降,表明卒中病人存在吸氣功能下降,吸氣肌無力,與Messaggi-Sartor等[14]研究結果一致。呼吸訓練后,2組病人的膈肌活動度和膈肌收縮變異率均有改善,提示呼吸訓練,尤其是吸氣肌訓練,可以提高膈肌肌力,改善膈肌活動度,從而改善病人的通氣能力,促進呼吸功能恢復。當然,超聲檢查依賴于操作者的水平,且探頭放置于肋弓下,存在探查盲區,對左側膈肌的觀察可能受胃腸內或深吸氣時左肺氣體回聲的影響,存在一定的局限性。故本研究中,均選擇右側膈肌進行觀察。

Breath-link可以檢測吸氣流速,從而反映病人膈肌功能,其操作更為簡單,但特異性和敏感性需進一步研究。本研究中,認知正常組Breath-link呼吸功能評估系統與B超結果之間地相關性良好。但輕度認知障礙組,Breath-link呼吸功能評估的假陰性率偏高。這與病人不能正確理解操作者口令,利用縮唇產生吸氣流速的變化而不是膈肌收縮產生有關。但將訓練前后的吸氣流速對比發現,2組病人的吸氣流速均有改善,故Breath-link可以動態地反映吸氣功能的變化,隨時、反復評估,臨床適用性較好。