國內各城市的軌道交通線網負荷強度比較分析

——基于中國城市軌道交通協會數據分析的研究報告之二

王鎮波 李昱澄 葉霞飛

(同濟大學道路與交通工程教育部重點實驗室,201804,上海//第一作者,博士研究生)

截至2018年年底,國內共有36個城市開通運營軌道交通線路,運營線路總長度達5 494.9 km。其中,北京、上海的軌道交通線網規模超過600 km,廣州超過450 km,南京、重慶、武漢的超過300 km[1]。隨著線網規模的不斷擴大,城市軌道交通日均客流量也在增長。由于城市的規模、發展程度、居民出行習慣等因素不同,即使是線網規模相近的城市,其客流總量也會存在差異,線網運營效率也存在差異。

線網負荷強度為線網全年日均客流量與線網規模的比值,即線網全年日均單位運營里程的客流量(萬人次/(d·km)),可用于綜合評價該城市的軌道交通線網的運營效率。本文通過比較和分析國內各城市的軌道交通線網的負荷強度,總結出了提升城市軌道交通線網運營效率的要點,旨在為各城市繼續擴大線網規模提供參考與建議。

1 各城市的軌道交通線網負荷強度統計分析

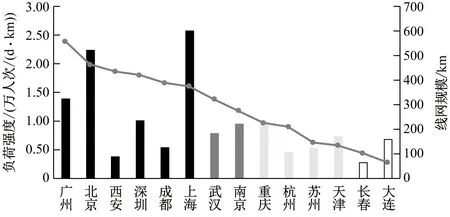

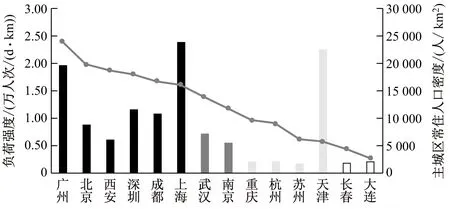

本文選取國內28座城市2017年已開通運營的軌道交通線路(不含市域鐵路、磁懸浮、機場線及2017年12月剛開通的線路)作為基本統計對象,結合2017年各線路客流量及運營里程數據[2],計算得到這些城市的軌道交通線網的負荷強度,結果如圖1所示。

從圖1可知,北京、上海的線網規模仍遙遙領先于國內其他城市,負荷強度均大于1.50萬人次/(d·km);廣州的線網規模不及北京、上海的,但負荷強度最大,接近2.40萬人次/(d·km);大連的線網規模超過150 km,但負荷強度最低;哈爾濱、長沙、沈陽、鄭州、西安的線網規模小于100 km,但負荷強度均大于1.00萬人次/(d·km),天津、蘇州、杭州的則與之相反。各城市的線網負荷強度差異的主要原因分析如下:

圖1 2017年國內28座城市的軌道交通線網負荷強度

(1) 線網的發展狀態對其負荷強度有重要影響。以成都軌道交通網絡為例,其發展過程經歷了單線、十字結構、放射網和環加放射網,全網日均客流量由最初的近15萬人次/d(2010年)穩定在了180萬~200萬人次/d(2016年)[3]。

(2) 由于線網負荷強度是網絡中各線路負荷強度的平均值,所以各線路負荷強度的大小對線網負荷強度有直接影響。線路的負荷強度不僅與其地理位置、車站周邊環境、網絡中的功能[4]等密切相關,還受其開通年限[5]、沿線規劃實施情況[6]等影響。

(3) 城市居民平均收入[7]、線網覆蓋范圍內的人均出行次數[4]、人均出行距離[8]、人口密度[9]等相關因素,對線網負荷強度也有所影響。

根據上述分析,本研究將28座城市按線路數劃分為三條線路以上城市和二條線路以下城市兩大類,結合上述部分因素進一步比較分析各城市的軌道交通線網負荷強度。

2 三條線路以上城市的軌道交通線網負荷強度比較分析

3條以上軌道交通線路已可以形成城市的軌道交通線網骨架,而隨著線路數與線網規模的繼續增加,線路間的換乘往往變得更為便捷,相應地,線網的客流吸引力將顯著提升。因此,需要將這類城市區別出來進行有針對性的比較與分析。

2.1 統計指標

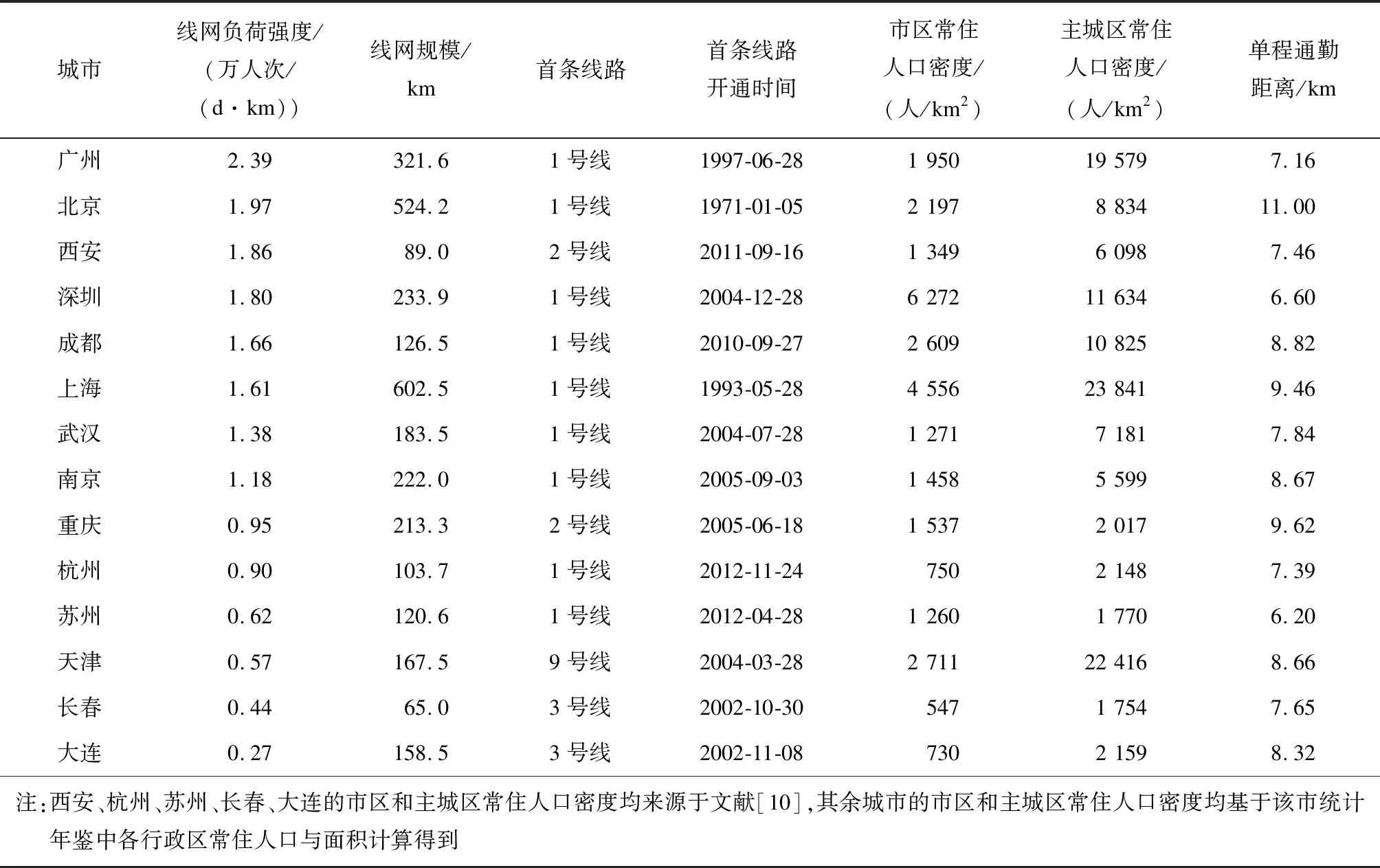

由圖1可知,截至2017年年底,國內共有14座城市的軌道交通(地鐵、輕軌)線路數在3條以上。三條線路以上城市各類統計指標如表1所示。其中:負荷強度、線網規模、第一條線路及其開通年份的數據由中國城市軌道交通協會提供;市區和主城區常住人口密度的數據來源于各市統計年鑒及文獻[10];單程通勤距離為該城市居民工作日早晚高峰上下班平均行程距離,數據來源于文獻[11]。市區范圍均不含該市下轄市縣,且北京不計懷柔、平谷、密云、延慶等4個遠郊區;上海不計崇明區;重慶只計老九區;南京不計溧水、高淳區。主城區范圍指城市中心地帶,主要以行政區作為基本構成單位,如上海主城區為黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區。

2.2 線網負荷強度比較分析

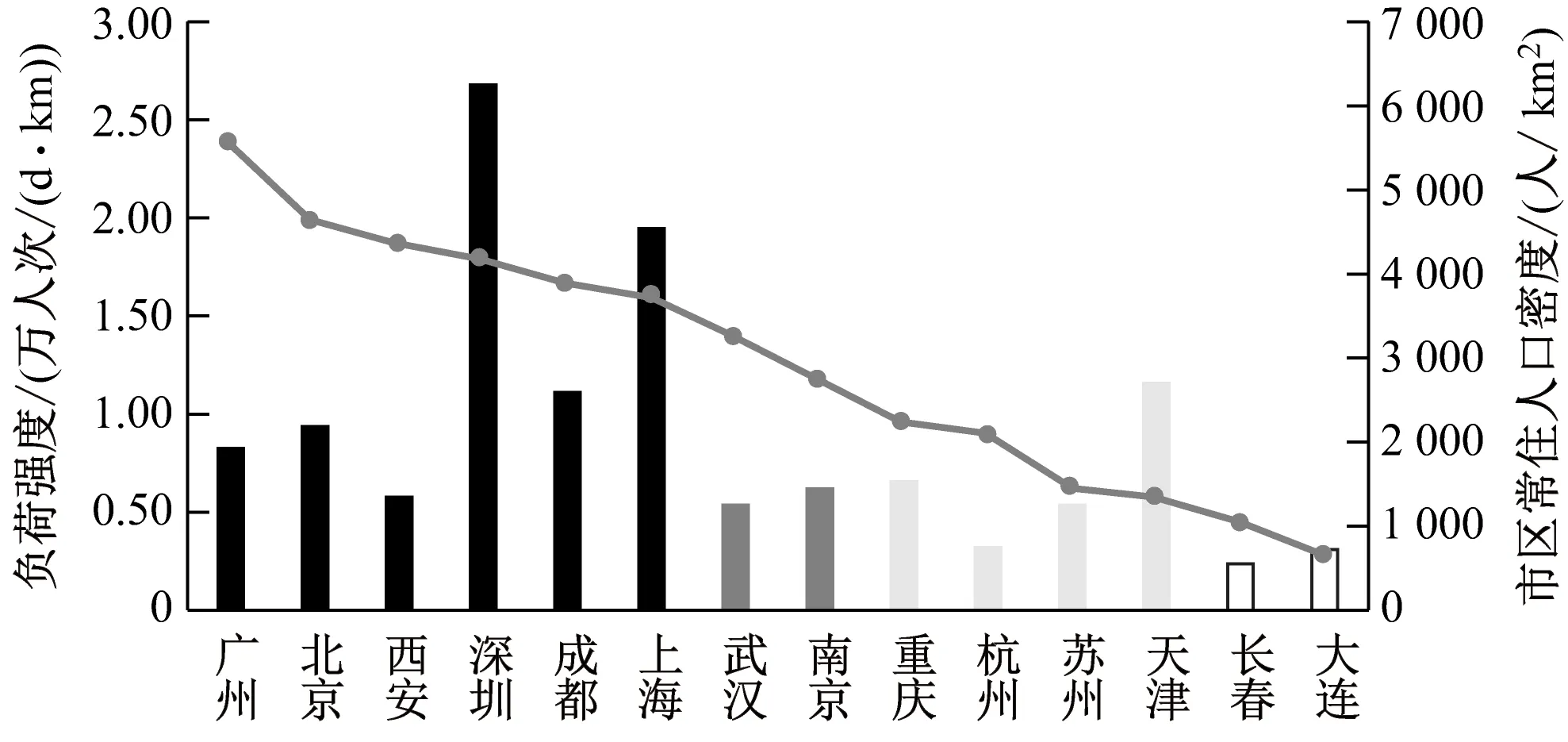

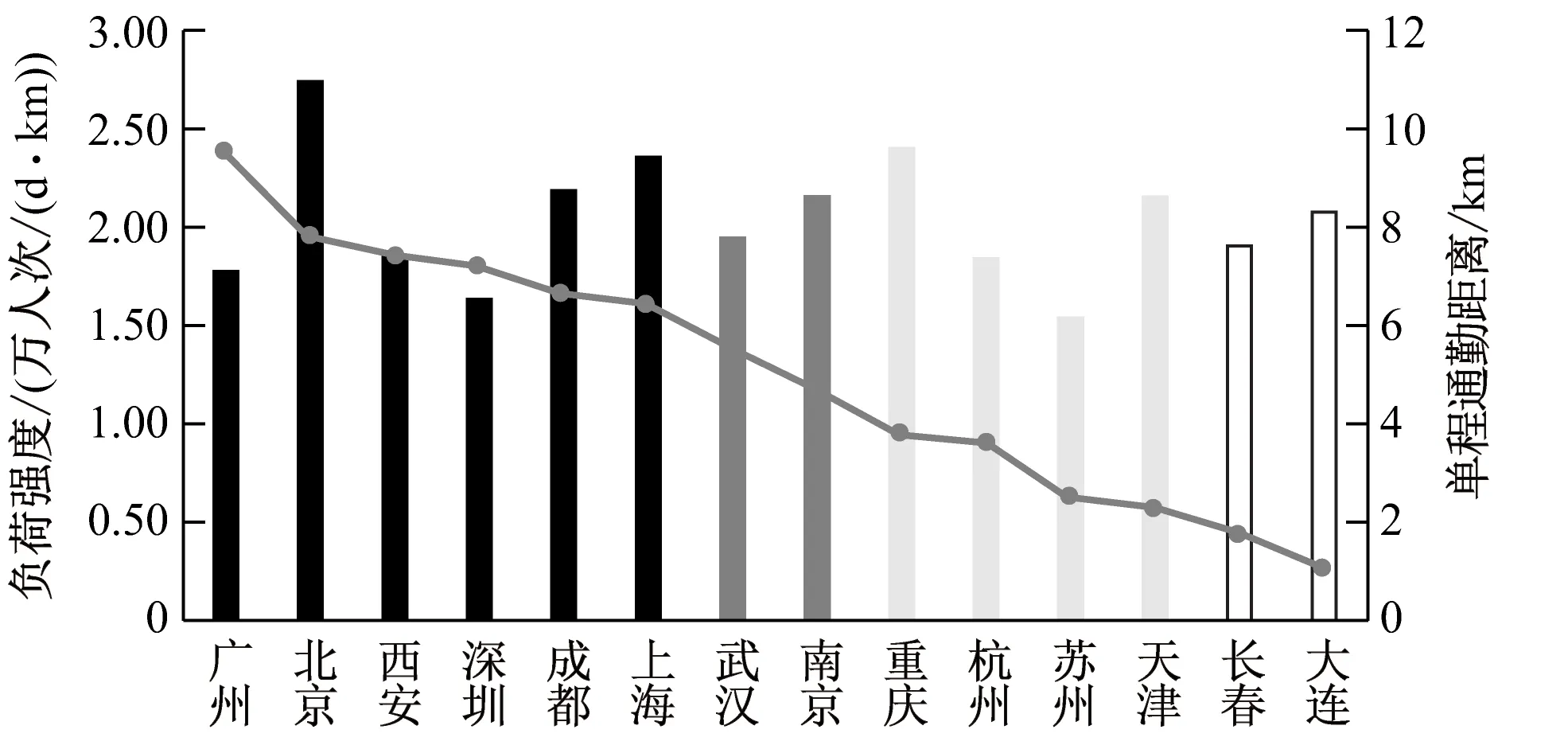

由表1可知,線網負荷強度的最大值與最小值之差達到了2.12萬人次/(d·km),線網規模相近的城市的線網負荷強度差值也很明顯。為了合理分析造成城市間線網負荷強度差異的原因,根據線網負荷強度將三條線路以上的城市劃分為4個等級:1.50萬人次/(d·km)以上,1.00萬~1.49萬人次/(d·km),0.50萬~0.99萬人次/(d·km),不足0.50萬人次/(d·km)。不同線網負荷強度等級城市的統計指標比較如圖2所示。

表1 三條線路以上城市的各類統計指標(2017年)

a) 各級城市的線網規模比較

b) 各級城市的市區常住人口密度比較

c) 各級城市的主城區常住人口密度比較

d) 各級城市的單程通勤距離比較

上海、北京的線網規模超過500 km,但負荷強度卻低于廣州。這可能一方面是因為上海、北京的線網中存在多條大部分位于外圍區域的線路(如:上海軌道交通5、16號線,北京軌道交通昌平線、房山線等)拉低了整個線網負荷強度;另一方面則是因為廣州的主城區常住人口密度接近2萬人/km2,為多條位于主城區的線路提供了穩定的客流保障。

深圳、南京、重慶這3個城市的線網規模相近,均大于200 km,且線網已逐漸由主城區向整個市區范圍擴張。但是,深圳的線網負荷強度大于南京、重慶的。這主要是因為深圳的市區人口密度高達6 272人/km2,幾乎4倍于南京、重慶的,且深圳主城區的常住人口密度也比較高。此外,大部分位于外圍區域的南京軌道交通S8線、重慶軌道交通6號線(含國博支線),其沿線開發未能與線路建設同步,線路負荷強度比較低,分別為0.22萬和0.52萬人次/(d·km),拉低了整個線網的負荷強度。

成都、西安、蘇州、長春的線網規模相近,但成都和西安的線網負荷強度遠大于蘇州、長春的。這些城市的線網均位于其主城區,但成都、西安的市區和主城區常住人口密度均明顯大于蘇州、長春的。

天津的市區人口密度大于所有線網負荷強度低于1.5萬人次/(d·km)的其余城市,主城區常住人口密度僅次于上海的,但線網負荷強度只大于長春、大連的。天津軌道交通線網如圖3所示。由圖3可知,天津線網的負荷強度主要被6號線和9號線拉低。6號線雖然位于主城區,但是,可能是因為開通時間短、客流仍處在培育期,這些因素導致了線路負荷強度低。9號線客流少的問題存在已久,其主要原因是沿線開發未能與線路建設同步,因而無法獲得潛在且穩定的客源。

大連的所有統計指標均大于長春的,但其線網負荷強度卻低于長春的。這主要是因為大連軌道交通1、2號線的負荷強度分別為0.496萬人次/(d·km)和0.502萬人次/(d·km),兩條線的長度加起來約為54 km;而12號線為旅游觀光線路,負荷強度僅為0.022萬人次/(d·km),長度約為41 km。12號線的負荷強度大幅拉低了整體線網的負荷強度。

總體來看,線網負荷強度等級越高的城市組,其總體市區和主城區常住人口密度也越大,這進一步印證了人口密度對線網負荷強度的積極影響,但單程通勤距離卻沒有明顯規律。這可能是由于三條線路以上城市的軌道交通網絡框架已逐漸形成并完善,線網覆蓋的面積變廣并且線路間的換乘便捷性也獲得了提升,從而加強了軌道交通對不同單程通勤距離出行者的吸引力。

3 二條線路以下城市的軌道交通線網負荷強度比較分析

2條以下軌道交通線路的城市尚未形成軌道交通線網骨架,線網覆蓋區域少且線路間換乘不便,導致了軌道交通對于客流的吸引力有限,其負荷強度受影響機理也會與三條線路以上城市有所不同。

3.1 統計指標

由圖1可知,截至2017年年底,國內共有14座城市的軌道交通(地鐵、輕軌)線路數在2條以下,二條線路以下城市的各類統計指標如表2所示。

3.2 線網負荷強度比較分析

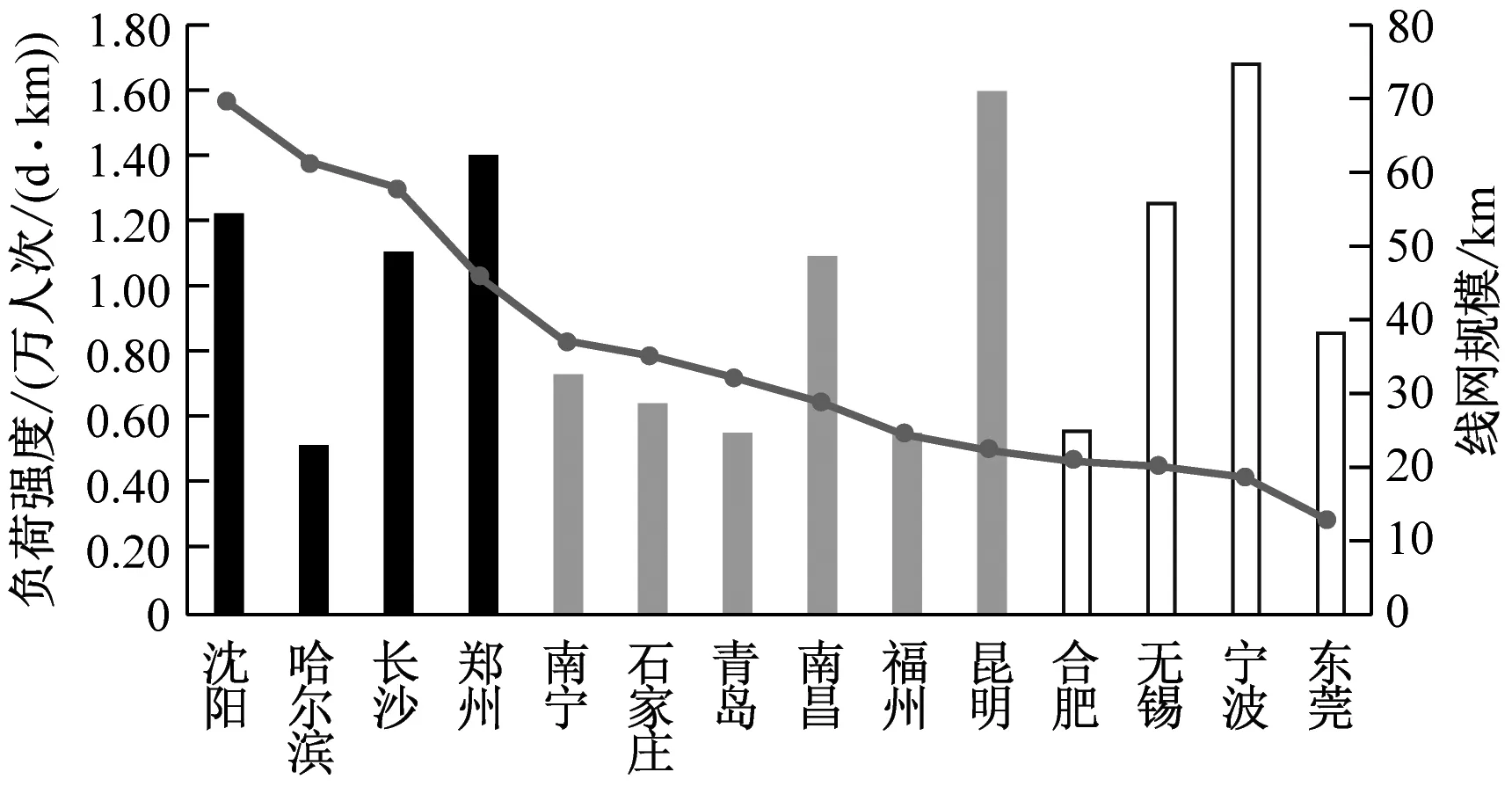

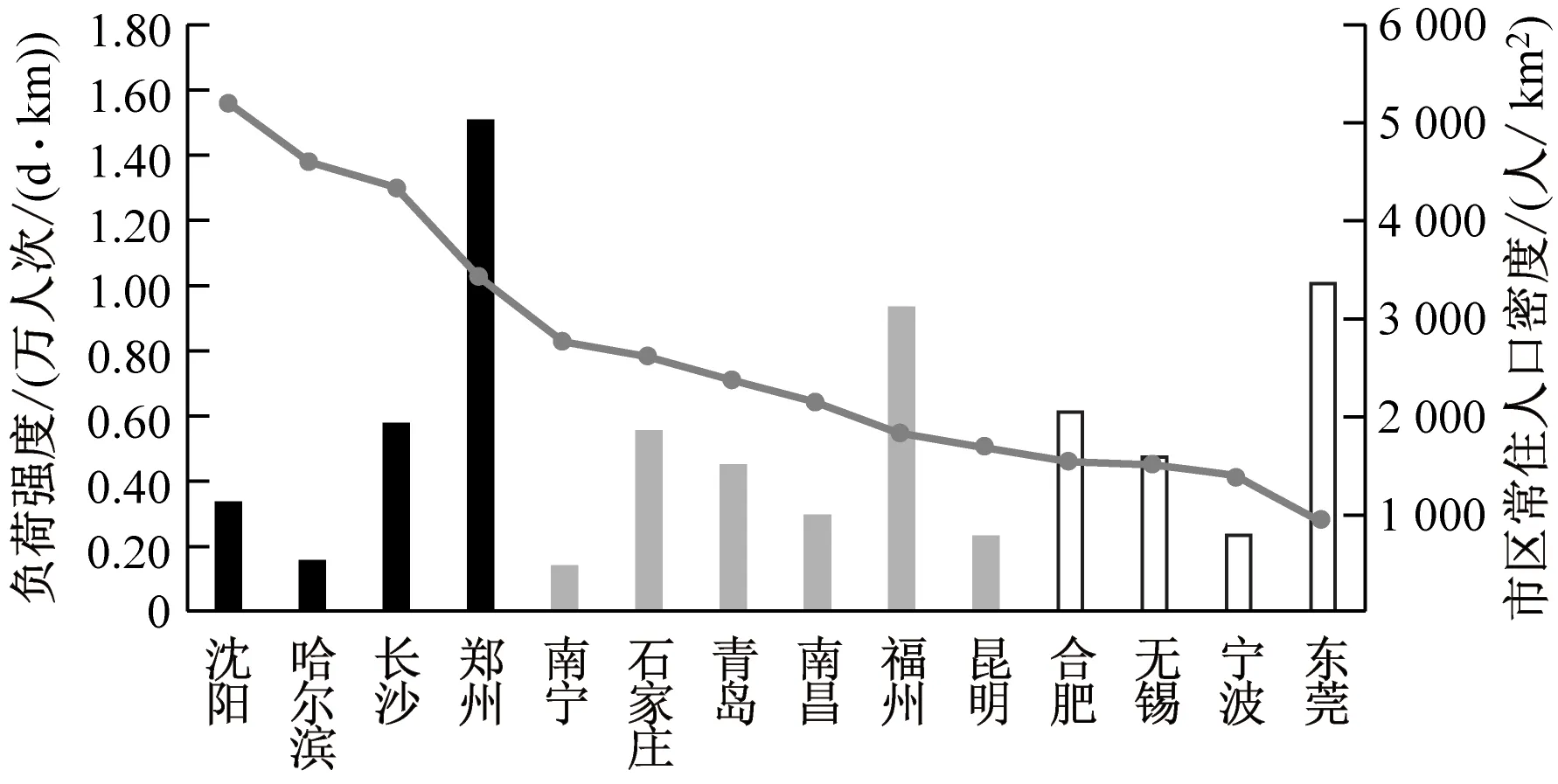

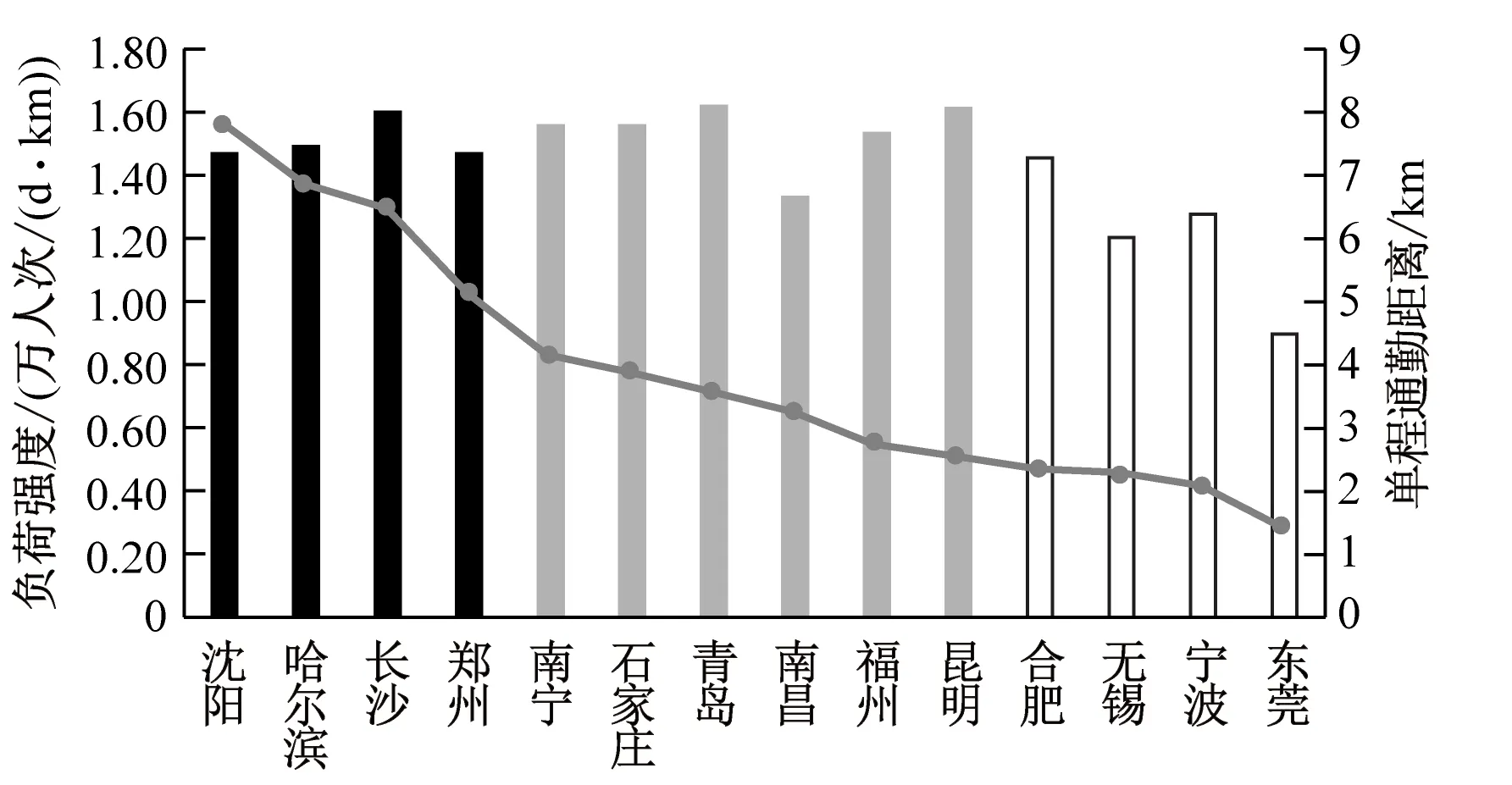

借鑒三條線路以上城市線網負荷強度分析思路,根據線網負荷強度將二條線路以下的城市劃分為3個等級:1.00萬人次/(d·km)以上,0.50萬~0.99萬人次/(d·km),不足0.50萬人次/(d·km)。不同線網負荷強度等級城市的統計指標比較如圖4所示。

沈陽的線網負荷強度最大,這得益于其首條軌道交通線路開通于2010年,且主城區人口密度較高。

哈爾濱的線網規模、市區和主城區常住人口密度均低于鄭州、長沙的,但線網負荷強度卻比鄭州、長沙的大。這主要是因為哈爾濱的2條軌道交通線路將各個鐵路車站連在一起了,哈爾濱2017年鐵路旅客運輸總量達到了4 192萬人次,為軌道交通提供了十分充足的客源。

福州的市區和主城區常住人口密度均明顯大于同一線網負荷強度等級的其余城市,但其線網負荷強度僅大于昆明的,為0.55萬人次/(d·km)。昆明的線網負荷強度最低,因為其主城區常住人口密度在同一線網負荷強度等級城市組中最低,且市區常住人口密度僅為844人/km2。福州與同樣僅有1條軌道交通線路的南寧、青島相比,其軌道交通單程通勤距離更小,而這可能是造成其線網負荷強度小于南寧、青島的原因之一。在軌道交通網絡效應還未形成時,軌道交通可覆蓋的區域少,并不能很好地服務單程通勤距離小的居民;而單程通勤距離大的居民,由于出行距離增加,軌道交通可能覆蓋到其目的地的概率增加,因此更有可能選擇軌道交通。此外,福州軌道交通1號線開通時間短也可能是其線網負荷強度小的一大原因。

a)各級城市的線網規模比較

b)各級城市的市區常住人口密度比較

c)各級城市的主城區常住人口密度比較

d)各級城市的單程通勤距離比較

東莞的市區和主城區常住人口密度明顯大于同一線網負荷強度等級的其余城市,但線網負荷強度卻最低。除了東莞軌道交通2號線開通時間短且線路長之外,其較小的單程通勤距離也可能是導致線網負荷強度偏低的原因。

總體來看,線網負荷強度等級越高的城市組,其總體主城區常住人口密度越大,但市區常住人口密度卻沒有明顯規律。這可能是由于二條線路以下城市的軌道交通線網基本位于主城區,影響范圍尚未向整個市區延伸。

4 結語

(1) 截至2017年年底,我國三條線路以上城市的軌道交通線網負荷強度在0.27萬~2.39萬人次/(d·km),各城市線網負荷強度的極差達到了2.12萬人次/(d·km);二條線路以下城市的軌道交通線網負荷強度在0.28萬~1.56萬人次/(d·km),各城市線網負荷強度的極差達到了1.28萬人次/(d·km);即使線網規模相近的城市,其線網負荷強度差異也很明顯。

(2) 盡管引起各大城市的軌道交通線網負荷強度差異的原因各有不同,但總體來看,每個城市的軌道交通線網負荷強度與其主城區常住人口、線網規模、線路開通運營時間及沿線區域的成熟程度和開發強度等因素具有比較密切的關系。

(3) 城市的主城區相比于外圍區域有更多的人口及更高的開發成熟程度,當主城區常住人口密度達到一定程度時宜優先建設城市軌道交通,并應盡量覆蓋大客流集散點。

(4) 在城市外圍區域,基于TOD(交通引導發展)模式引導城市軌道交通建設時,應確保城市軌道交通建設與沿線區域土地利用開發同步實施,以保障城市軌道交通工程項目的投資與運營效益。