盾構(gòu)隧道近距離下穿立交橋施工影響分析及控制

周群立 張有桔

(1. 合肥城市軌道交通有限公司, 230001, 合肥; 2. 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司, 230088, 合肥/第一作者,高級(jí)工程師)

合肥市軌道交通1、2號(hào)線已經(jīng)建成通車,目前還有4條線路在建。在建設(shè)過(guò)程中,盾構(gòu)區(qū)間有多處近距離穿越橋梁情況。盾構(gòu)施工會(huì)引起橋梁基礎(chǔ)沉降,從而對(duì)上部橋梁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生附加內(nèi)力。

在已施工的合肥軌道交通1~3號(hào)線中,盾構(gòu)區(qū)間穿越了長(zhǎng)江西路高架橋、阜陽(yáng)路高架橋、銅陵北路高架橋、南淝河橋、四里河橋、二十埠河橋等。針對(duì)這些穿越工程,雖然提出了一系列的沉降控制指標(biāo),但是這些指標(biāo)往往類比外地經(jīng)驗(yàn)確定,缺乏針對(duì)合肥地質(zhì)條件的嚴(yán)密的計(jì)算和論證[1-4]。

本文在總結(jié)已建工程經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,結(jié)合合肥市軌道交通2號(hào)線青陽(yáng)路站—西園路站區(qū)間穿越五里墩立交橋的工程實(shí)際,通過(guò)對(duì)該橋的檢測(cè)、計(jì)算分析預(yù)測(cè),以及工后監(jiān)測(cè)和計(jì)算分析綜合判斷,提出了相應(yīng)的基礎(chǔ)差異沉降控制指標(biāo)和穿越立交橋施工保護(hù)措施,以確保橋梁維持健康狀態(tài),并為類似工程的設(shè)計(jì)、施工提供參考。

1 工程概況

1.1 工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件

區(qū)間主要穿越的地層〈10-3〉為中等風(fēng)化泥質(zhì)砂巖,浸水后手可掰開(kāi),其飽和極限抗壓強(qiáng)度一般為0.79~3.80 MPa,極大值為7.70 MPa,屬軟巖~極軟巖。區(qū)間上覆土層為〈10-2〉強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)砂巖、〈10-1〉全風(fēng)化泥質(zhì)砂巖和〈3-2〉硬塑狀黏土。

地下水主要為第四系孔隙水及基巖裂隙水。第四系孔隙水主要賦存于人工填土中,以上層滯水為主;基巖富水性及透水性均較弱,裂隙水總體貧乏,地下水總體不發(fā)育。

1.2 五里墩立交橋概述

五里墩立交橋是安徽省第一座城市互通立交橋,1996 年建成投入使用,為合肥市重要交通樞紐橋梁。立交橋共有橋梁21座,地上三層、地下一層,分5個(gè)交叉道向四周輻射,解決了17 個(gè)流向的交通。其上部為多跨連續(xù)箱梁結(jié)構(gòu),跨徑20~25 m,支墩以單柱為主;下部采用直徑1.2~1.5 m人工挖孔樁。

該立交橋建成后分別于2009年7月、2014年1月經(jīng)歷了兩次較大范圍的維修補(bǔ)強(qiáng)工作。經(jīng)過(guò)維修補(bǔ)強(qiáng)后,橋梁總體檢測(cè)情況較好,使用狀況評(píng)定等級(jí)為B級(jí)。

2 設(shè)計(jì)方案優(yōu)化

合肥市長(zhǎng)江路為安徽省第一路,是貫穿合肥市中心城區(qū)的重要交通通道。合肥軌道交通2號(hào)線沿長(zhǎng)江路以地下方式敷設(shè),青陽(yáng)路站—西園路站道路北側(cè)為解放軍一〇五醫(yī)院,南側(cè)為安徽省武警消防總隊(duì)、五里墩加油站及合肥市電信局等,經(jīng)過(guò)反復(fù)論證,兩側(cè)地塊均不具備區(qū)間下穿條件。

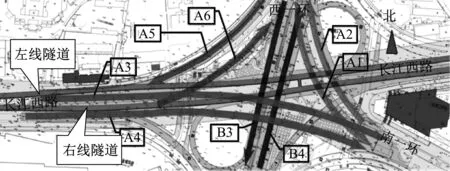

通過(guò)優(yōu)化線路線形和埋深,保證了隧道與立交橋樁基空間上凈距不小于6 m(1倍隧道直徑)。優(yōu)化后2號(hào)線青陽(yáng)路站—西園路站區(qū)間線路為出青陽(yáng)路站后,向東偏北方向沿長(zhǎng)江西路敷設(shè),下穿五里墩立交橋后進(jìn)入西園路站。區(qū)間長(zhǎng)1 267.161 m,采用盾構(gòu)法施工。平面上區(qū)間隧道主要側(cè)穿立交橋A3、A4匝道,部分穿越A1、A2、A6、B3、B4匝道樁基,共計(jì)142根。縱斷面上該穿越段區(qū)間隧道埋深約22.8~27.2 m,洞身均位于〈10-3〉中等風(fēng)化泥質(zhì)砂巖中;立交橋樁基底部埋深17.2~20.2 m,樁端亦位于〈10-3〉層(見(jiàn)圖1~2)。

圖1 區(qū)間與五里墩立交橋平面關(guān)系圖

該區(qū)間穿越如此大量樁基的案例全國(guó)罕見(jiàn),尤其對(duì)東西走向的A3、A4匝道多處樁基接近正下穿,風(fēng)險(xiǎn)較高。

3 基礎(chǔ)差異沉降控制指標(biāo)確定

通過(guò)前期資料調(diào)研,雖然國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)差異沉降控制有建議指標(biāo),但五里墩立交橋結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20余年,為確保橋梁安全,對(duì)該橋進(jìn)行了有針對(duì)性的詳細(xì)論證。

3.1 基礎(chǔ)差異沉降及全橋結(jié)構(gòu)分析

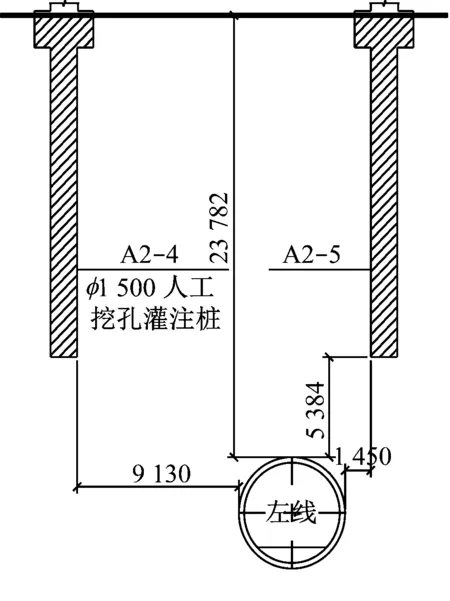

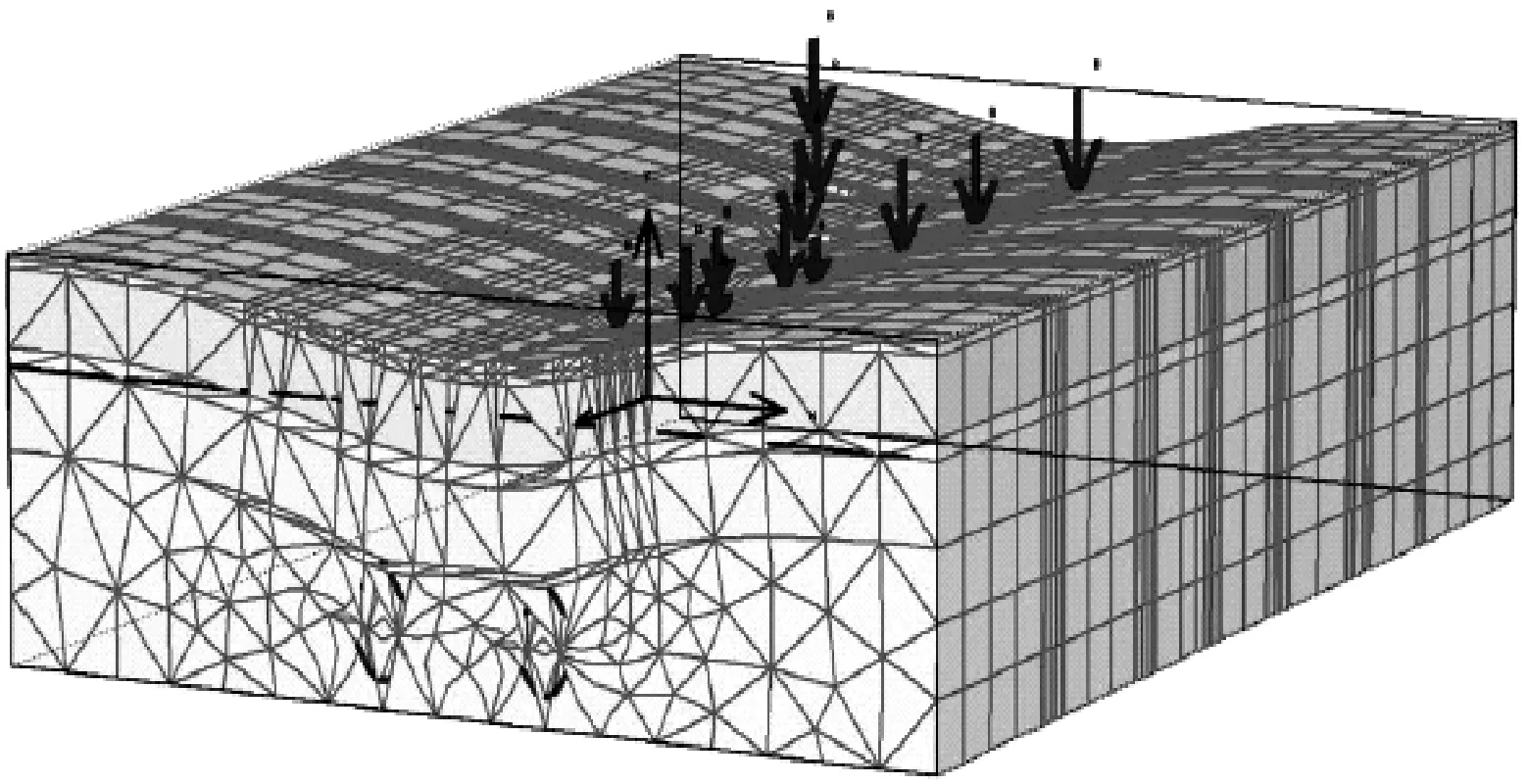

本文結(jié)合工程實(shí)際,并參考類似工程案例的數(shù)值分析方法[5-6],考慮隧道與橋樁凈距、橋梁基礎(chǔ)、橋梁上部結(jié)構(gòu)形式和跨度的不同,首先選取6種典型工況(見(jiàn)表1)。每種工況按照3‰地層損失率(結(jié)合合肥地區(qū)盾構(gòu)隧道施工經(jīng)驗(yàn),在類似地層中推進(jìn)時(shí),地表沉降大約為2~5 mm,對(duì)應(yīng)的地層損失率大約為3‰)計(jì)算盾構(gòu)施工引起的樁基變形。典型樁基變形分析模型如圖3所示。

表1 工況統(tǒng)計(jì)表

由于五里墩立交為合肥市主城區(qū)內(nèi)重要的交通樞紐,盾構(gòu)穿越施工期間只能采取分期封閉方案。通過(guò)對(duì)全橋結(jié)構(gòu)在有交通通行和無(wú)交通通行兩種工況的受力和變形分析,以裂縫寬度和正截面抗彎承載能力作為控制指標(biāo),確定樁基能夠承受不均勻沉降量。

圖3 典型樁基變形分析模型(A4、A6匝道)

全橋分析中采用3條假定:① 將6 cm的混凝土橋面鋪裝當(dāng)作結(jié)構(gòu)層參與結(jié)構(gòu)共同受力,不考慮植入鋼筋的作用;② 將箱梁底板粘貼的鋼板的一半轉(zhuǎn)化為鋼筋考慮;③ 在盾構(gòu)施工前,橋梁基礎(chǔ)已產(chǎn)生3 mm的不均勻沉降。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖4。

a) 全橋結(jié)構(gòu)模型

b) 抗彎承載力極限狀態(tài)最大彎矩及對(duì)應(yīng)抗力

c) 箱梁頂板裂縫寬度計(jì)算結(jié)果

3.2 基礎(chǔ)差異沉降量控制指標(biāo)

通過(guò)對(duì)各匝道橋跨結(jié)構(gòu)受力現(xiàn)狀分析可知,不封閉匝道交通情況下,施工影響范圍內(nèi)匝道上部結(jié)構(gòu)承載力有一定富余量,但部分匝道主梁裂縫寬度接近或超出規(guī)范要求。因此,盾構(gòu)穿越施工期間采取分期封閉交通措施,控制上部結(jié)構(gòu)裂縫寬度在0.2 mm以內(nèi),以保證橋梁安全。

通過(guò)對(duì)各匝道基礎(chǔ)沉降量的分析,提出各匝道在封閉交通情況下基礎(chǔ)沉降量的控制指標(biāo),如表2所示。

表2 封閉交通情況下匝道不均勻沉降控制指標(biāo)mm

4 穿越立交橋施工保護(hù)措施

施工期間,合理控制盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù),并采取以下保護(hù)措施:

(1) 盾構(gòu)施工過(guò)程中采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施,信息化施工,并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果指導(dǎo)施工,合理調(diào)整盾構(gòu)推進(jìn)參數(shù),確保橋梁基礎(chǔ)各項(xiàng)控制指標(biāo)在限值范圍內(nèi)。

(2) 穿越前對(duì)盾構(gòu)機(jī)械進(jìn)行檢修,避免中間停機(jī)、漏漿或注漿系統(tǒng)堵管等情況發(fā)生,保證盾構(gòu)能夠連續(xù)勻速推進(jìn)。

(3) 盾構(gòu)穿越五里墩立交之前,先試推進(jìn)200 m試驗(yàn)段,以確定盾構(gòu)穿越時(shí)各項(xiàng)施工參數(shù):① 采用0.10~0.11 MPa的小土壓進(jìn)行掘進(jìn),在掘進(jìn)完成后,采用0.13~0.15 MPa的大土壓進(jìn)行保壓,有效加快施工進(jìn)度,控制地層損失率;② 增加膨潤(rùn)土和水泥摻入量,提高同步注漿漿液凝固后的強(qiáng)度,增加漿液的潤(rùn)滑度,有效減少注漿管路堵塞的次數(shù);③ 將二次注漿點(diǎn)選在隧道頂部,快速填實(shí)管片上部間隙,有效抑制管片上浮;④ 做好跟蹤測(cè)量,堅(jiān)持每環(huán)測(cè)量法面和盾尾間隙,每日測(cè)一次倒九環(huán)管片上浮量,每20環(huán)進(jìn)行一次管片斷面測(cè)量,確保盾構(gòu)姿態(tài)處于可控狀態(tài),盾構(gòu)按設(shè)計(jì)軸線平穩(wěn)掘進(jìn)。

(4) 在盾構(gòu)穿越立交樁基段,除確保同步注漿外,在脫出盾尾的第4~6環(huán)起,通過(guò)管片中部的注漿孔進(jìn)行二次補(bǔ)注漿,且對(duì)于距離較小的匝道,采用每隔一環(huán)增設(shè)注漿孔的管片,有效控制土體的工后沉降。

(5) 墩柱穿越區(qū)域均安排在晚間掘進(jìn),采取夜間分階段封閉方案,盡可能減小施工期間荷載并降低對(duì)交通通行的影響,盾構(gòu)掘進(jìn)至距離影響的樁基約20環(huán)時(shí)先進(jìn)行限流管控,掘進(jìn)至相應(yīng)橋墩時(shí)進(jìn)行匝道臨時(shí)封閉施工。

(6) 對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)較大的橋墩,采取在支座處安裝頂升設(shè)備(見(jiàn)圖5)、加墊鋼板的方式;對(duì)不具備安放千斤頂?shù)亩罩诙罩鶅蓚?cè)安裝鋼管支架,支架頂端安裝型鋼工作平臺(tái),控制上部結(jié)構(gòu)不均勻沉降差值,進(jìn)而改善上部結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài)。

圖5 支座下預(yù)先安裝頂升設(shè)備

5 穿越后實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析

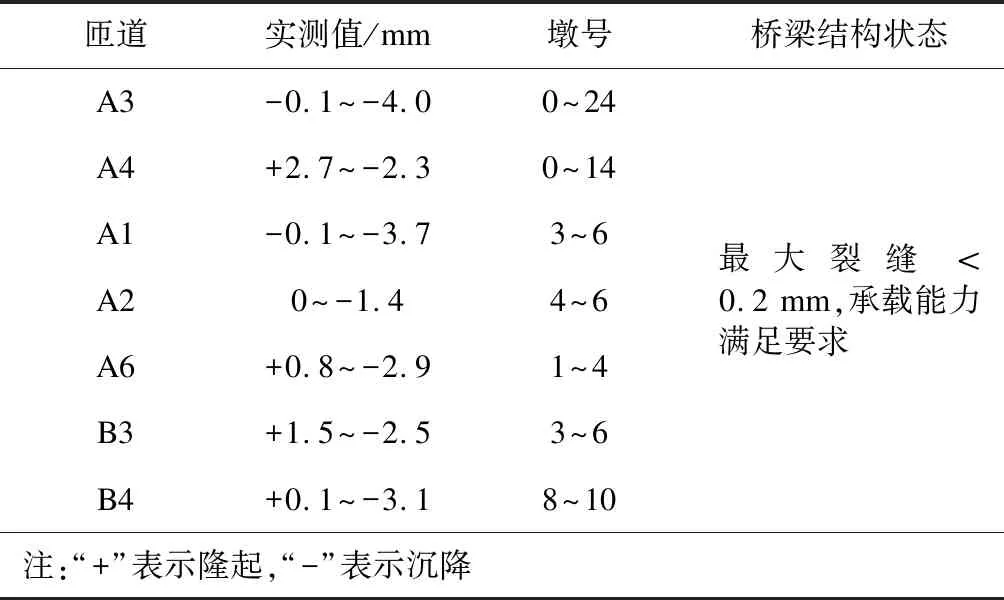

盾構(gòu)穿越施工結(jié)束后,橋墩樁基穩(wěn)定的沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及橋梁結(jié)構(gòu)狀態(tài)如表3所示。

表3 匝道橋墩最終沉降實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)

對(duì)比第3.2節(jié)提出的控制指標(biāo)可知,盾構(gòu)穿越施工引起的橋墩不均勻沉降均在可控范圍內(nèi)。通過(guò)全橋結(jié)構(gòu)驗(yàn)算,橋梁結(jié)構(gòu)處于健康狀態(tài),滿足現(xiàn)行規(guī)范相關(guān)要求。

6 結(jié)論

本工程的順利實(shí)施為合肥市軌道交通建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),將更好地指導(dǎo)后續(xù)線路中盾構(gòu)區(qū)間穿越類似橋梁工程的設(shè)計(jì)與施工。主要結(jié)論如下:

(1) 根據(jù)三維數(shù)值分析所提出的盾構(gòu)推進(jìn)過(guò)程中地層損失率的控制指標(biāo)和五里墩立交橋基礎(chǔ)差異沉降控制指標(biāo)是滿足實(shí)際施工和橋梁安全要求的。

(2) 本文的分析思路,采用的計(jì)算模型、參數(shù)、工況基本符合盾構(gòu)施工實(shí)際情況,可用來(lái)指導(dǎo)設(shè)計(jì)和施工。

(3) 所提出的一系列施工保護(hù)和控制措施是有效的,成功保證了盾構(gòu)穿越立交橋的施工。