雪月追君溪上舟

陳新

咸陽師范學院

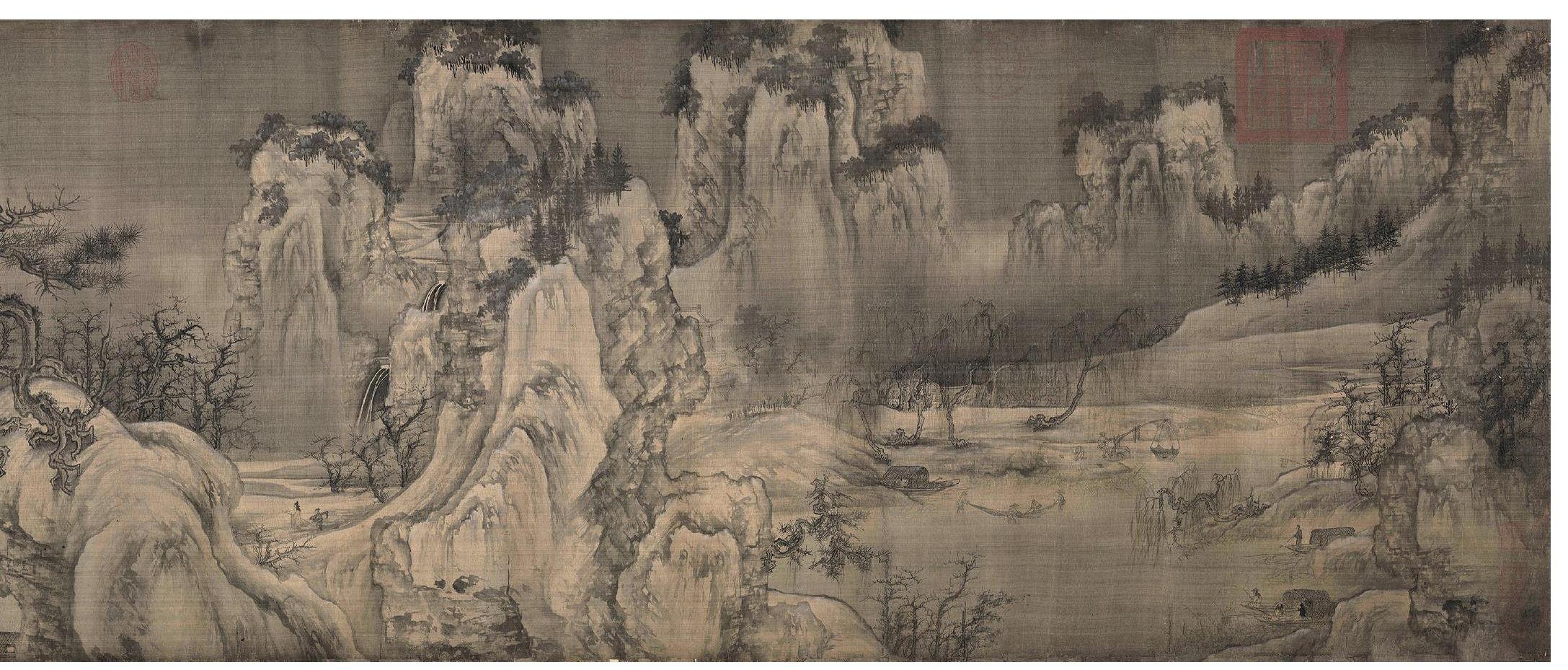

內容提要:宋代繪畫中的漁釣題材,大多脫離了漁事之本義,賦予漁釣以深遠的人文想象和思想內涵。“漁釣”是中國宋代和其后文人畫家的一個精神圖騰和意象符號。本文以王詵的《漁村小雪圖》作為個案進行研究,試圖從繪畫的圖式構造和意象喻指進行分析,圖解作者的精神表述和理想家園。

關鍵詞:宋畫;漁釣;王詵;《漁村小雪圖》

一、王詵與《漁村小雪圖》概覽

北京故宮博物院現存有《漁村小雪圖》卷,絹本設色,上有宋徽宗趙佶的題字,為流傳有緒的確認不多的宋代畫家王詵的繪畫作品之一。

王詵,字晉卿,生于宋仁宗景祐三年(1036)。《宋史》述其“能詩善畫,尚蜀國長公主,官至留后”。《宣和畫譜·卷十二》說王詵“幼喜讀書,長能屬文,諸子百家,無不貫穿,視青紫可拾芥以取”。夏文彥《圖繪寶鑒》稱其青綠山水“師唐李將軍,不古不今,自成—家”。《畫學集成》云:“世有王晉卿者,戚里之雅士也,耕獵于文史,放思于圖書。每燕息之余,多戲于小筆。”

由于宋代汲取了唐代外戚專權的慘痛教訓,皇家對外戚涉政特別警惕和防范。宋仁宗天圣元年(1023)有詔云:“駙馬都尉等,自今不得與清要權勢官私第往還。”因此王晉卿雖然貴為駙馬都尉,但在政治生活和社會日常交往中也依舊如履薄冰,如臨深淵。

海派名宿沈邁士先生《王詵》一書陳述,元豐二年(1079)蘇軾“烏臺詩案”發,由于王詵與蘇軾交密,王詵通風報信,坐累遠謫。以此為分水嶺,加上其妻長公主第二年薨逝,失去政治上的依靠,又有乳母告狀,雪上加霜,王詵其后大多處于外貶遠廟的境地,一直到終老,郁郁不得志,只有不多的時光享受傳說中的西園雅集以及和端王(趙佶)的交游往來。[1]

蘇軾夸贊王詵“得破墨三昧”,此幅可稱得上是王詵的代表作品。

王詵《漁村小雪圖》全卷采平遠視角,寒塘疏葦,玉峰巍然,泉瀑飛流。縱觀《漁村小雪圖》,“漁釣”內容主要集中在卷首前半部分,而卷尾李成風格的松樹、山石與江水更多的則是襯托和補充。在料峭寒風中,遠處有溪瀑高高掛起,近處有漁人勞作和竿釣。漁人有年壽長者,有髫齡小童,有精干壯年。漁村掩映在冷松寒柳的山坡之后,遙見漁網晾曬。史載王詵通琴棋笙簫,繪畫中段瀑布之前,有老者曳杖徐行,—書童抱琴跟隨的場面。路中有友朋往來雅會,似乎在表現漁釣之后依序進行的琴瑟和鳴的閑適安排。

二、王詵<漁村小雪圖》中漁釣場景

概覽王詵《漁村小雪圖》,畫面中有絲竿釣魚,有撐篙觀魚,有漁網抬魚,有桿網網魚,有漁簍裝魚,有舟篷烹魚。各種可能與漁事有關的方式和場景在—張繪畫作品中集中呈現,這在目前存世的宋畫中并不多見。

根據現代物理學的知識,杠桿分為三類:費力杠桿、等臂杠桿和省力杠桿。而《漁村小雪圖》中的一條網魚單桿(水邊橫格木柵上托之木)屬于等臂杠桿,釣竿則屬于費力杠桿。王詵《漁村小雪圖》沒有省力杠桿的描繪,但在同時期趙佶的《雪江歸棹圖》中,有拖網漁人使用了滑輪構造或者說利用了滑輪原理,這明顯屬于省力杠桿。

比如網魚,王詵《漁村小雪圖》畫面中共有兩處:—個單桿吊網,另—個四人聯手抬網。

但就兩者的區別很能看出,王詵對鄉野漁人的生活十分熟悉。單桿吊網中,地上豎立著前后兩排橫格木柵,前者用于支撐,后者用于固定。中間是—支頎長、硬實并略有彈性的木質吊桿,吊桿一頭用于固定,不使晃動,一頭拴固網具。支撐和懸掛漁網的是兩根富有彈性和堅韌的木桿,一般呈十字交叉狀(或兩桿自然交叉,純從西方繪畫透視的角度看,圖中繪畫可能并不準確)。這種單桿吊網一般適合在水邊不遠處固定地點網魚,節省人力,但由于網具不可移動,漁獲較少。這種網魚工具在宋代的其他畫家的繪畫中也時有出現。如喬仲常《后赤壁賦圖》卷首江邊蘆葦處就有一具此類漁網,桿頭似掛有石頭等墜物,大面積漁網已沉入水中。又如燕文貴《江山樓觀圖》樓前水邊樹蔭下,有兩具吊網沉于水中,只露出交叉桿木,似在候魚上網。

另一個四人聯手抬網的優點是可以在水塘和河流的任何一處進行,往往漁獲較多,缺點是費時費力,—般需要四人或更多的人抬扯漁網的四個角或四條邊。從繪畫中可以看出,抬網的四人都著短衣、裸腿,沒有現代入水中網魚穿戴的具有御寒和防水功能的—體橡膠皮褲。在如此寒冽的江水中網魚,一般是青壯勞力,若年紀太小或太長,則可能在網魚之后給漁人帶來寒虛之癥。

王詵《漁村小雪圖》中的漁具相當原始,可能是其貶謫的地方農漁技術并不發達之故。在趙佶的《雪江歸棹圖》中有兩人正在拉纖網獲,一人在漁網近處配合。這副網具原理同王詵圖中的單桿吊網,但從人形與網具對比來看,其規格要遠遠大出很多,且纖繩的前端可能安裝了—個滑輪來節省人力。在董源的《夏景山口待渡圖》中,關于漁網的細節部分恰恰結合了這兩種網具形式的優點。如—處江中漁船船頭固定了一副吊網,因為船可移動至江心,所以王詵《漁村小雪圖》中的吊網與抬網優點都可以集中在—處。類似的吊網在該畫的他處河灣中也有表現,有的漁民扛著吊網在尋找魚群,有的吊網設置在漫長棧橋的頂部,一直延伸并沉于河塘深處。

從繪畫中整理出這些網魚知識,主要是為了說明并論證《漁村小雪圖》的作者王詵了解“漁釣”生活,深知民間疾苦,富有生命體驗的一面,同時也更能進一步了解和把握王詵作為一個畫家的創作心境和情懷旨趣。

三、王詵與同時期其他繪畫“漁釣”內容的異同

王詵《漁村小雪圖》為畫史所推崇,為王詵留存不多的真跡之一。畫籍記載,王詵水墨畫風格承襲王維和李成。因為王維的不多存世繪畫很難判定真偽,因此缺少了一個穩定的參照系。但從《漁村小雪圖》中遠峰輕施粉痕為積雪的繪畫技法,可以看出五代趙斡《江行初雪圖》中樹干的處理方式。趙斡生長于江南,其山水畫表現江南景物,與王詵畫中蕭寒冷荒的北方場景大異其趣。同為表現漁釣場景,趙斡畫水施以波紋,有“煙波浩渺”之感,王詵則以留白淡染的墨法表現荒冷與蕭瑟。以宋代和今天的美學標準審視,王詵的表現方式可能更為冷寂和高古。趙斡的《江行初雪圖》的網魚工具比王詵畫面中的更為大氣,捕魚方式更為先進,說明王詵貶謫之所較趙斡所繪的江南漁村更為偏遠和原始。