我是睜著眼睛在做夢

宋夢寒

要論中國最牛的藝術學院,美術當屬中央美術學院,音樂則是中央音樂學院。藝術生能考上這兩所學校,就相當于理科生考上清華,文科生進了北大,相當于未來的藝術發展之路直接從羅馬起步。中央美術學院和中央音樂學院原本是同一所學校,它們的前身是建于1918年的北京美術學校(當時還只有美術專業),1925年改名為國立北平美術專門學校。在蔡元培的努力下,教育部門聘請了剛從法國留學回來的只有26歲的青年才俊林風眠做校長。普通人對林風眠這個名字比較陌生,但是對現代中國繪畫做出重大革新貢獻的三位巨匠——趙無極、吳冠中、朱德群,都出自他的門下;后來撐起中國藝術界半壁江山的李可染、艾青、王朝聞、董希文、蘇天賜等,也都曾受教于他。林風眠當校長期間,學校增設了音樂專業,也就是中央音樂學院的前身。

林風眠剛到法國時,后印象派的主將塞尚和巴黎畫派的代表莫迪利亞尼雖然都已去世,但他們的藝術還在影響著整個巴黎。印象派的莫奈此時風頭正勁,立體派的畢加索依然活躍,野獸派的馬蒂斯剛到巴黎一年。來自廣東梅縣的青年林風眠,一下子就被裹挾進世界藝術大變革的洪流中。而此時的中國,新文化運動正如火如荼地進行,激進的左翼知識分子在聲討“舊文化”,傳統的文人畫被斥為“糟粕”。留洋的學子帶回了西方的思想與藝術理念,試圖創造出能夠開啟民智、推動社會進步的“革命的大眾文藝”。

難能可貴的是,林風眠沒有全盤否定延續了幾千年、重視寫意精神的中國傳統繪畫,也沒有對西洋精準的寫實和讓人眼花繚亂的“抽象”頂禮膜拜。他認為藝術是人類情緒的沖動,并因此欣賞中國繪畫重視情感抒發的一面。但他又不認同傳統的文人畫忽略形式,“把藝術陷于無聊時消遣的戲筆”的自娛自樂。他同樣喜歡現代主義的繪畫,但覺得印象派、野獸派、立體主義、表現主義因為過于注重形式而減弱了情緒的表達。所以,他主張吸收西方現代繪畫的表現形式,創建新的中國繪畫的審美體系。在1928年創辦國立藝術學院(現在的中國美術學院)時,他明確地提出了自己“介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術”的美學理念,并且身體力行,形成了自己獨特的藝術風格。

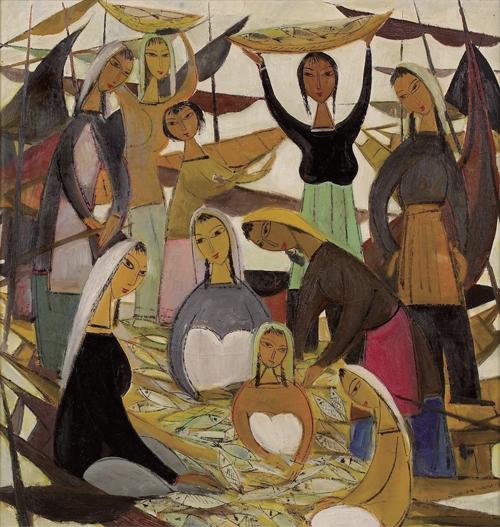

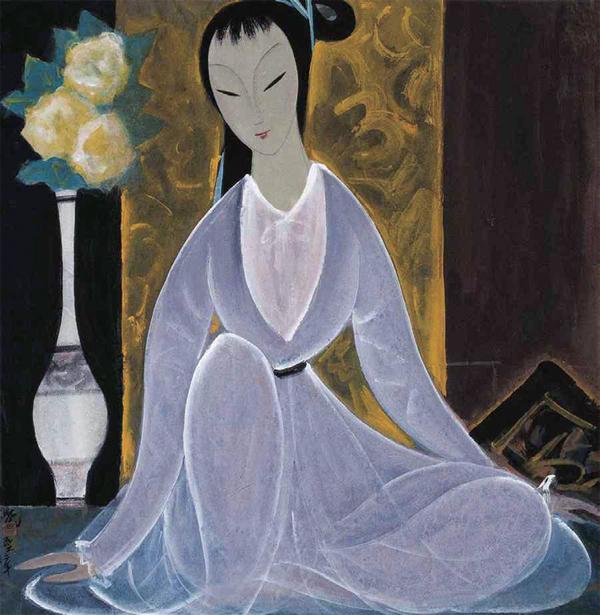

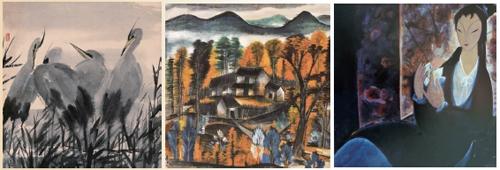

林風眠早年的創作多為油畫,也有水墨的山水和花鳥。他在造型、色彩和構圖上都借鑒了西方現代主義的手法,同時吸收了民間瓷繪的裝飾意味。他運用強烈的色彩、簡化的結構、夸張的變形以及不拘一格的用筆,來表達某種象征意義。他自稱是運用線條的色彩畫家,在畫中多用流暢有力的線條勾勒,用厚重且豐富的色彩平涂。他的油畫用筆奔放恣肆,國畫水墨淋漓。他的作品題材大都是秋鷺、白鶴、睡蓮、楓林、仕女、瓶花等,造型簡練,色彩濃郁,有著空寂、悲涼而又抒情的詩意美,用他自己的話說:“我是睜著眼睛在做夢,我的畫確是夢境。”

林風眠在擔任國立北平美術專門學校校長的時候,延續了蔡元培“思想自由,兼容并包”的辦學方針,聘請了法國畫家克羅多講授西畫,請當時還未成名的齊白石教中國畫,又聘請新文化運動的作家周作人、冰心、郁達夫為學生上文學課。他致力“以美育提高和完善民眾道德”,主張創作“全民族各階級共享的藝術”。他讓學生關心民間疾苦,他也創作了諸如《人道》《人類的痛苦》等表現民眾苦難和社會矛盾的作品。但這些作品引起了北洋政府的反感,他被迫辭職。

為了推動藝術教育的革新,林風眠一共發起了三次西化藝術運動,但三次均以失敗告終。當年和他同船回國的徐悲鴻,雖然也認為中國藝術需要向西方學習,但與他的立場完全不同。徐悲鴻提倡用寫實主義表現生活,而林風眠推崇的是用現代主義精神和自由創作抒發情感。在當時的社會環境下,徐悲鴻的思想更符合潮流。

林風眠的藝術理想最終未能實現,但作為“中西融合”這一藝術思想的倡導者,作為引領中國現代繪畫的開拓者,“20世紀中國美術界的精神領袖”這一稱號,林風眠是當之無愧的。