非典型可逆性后部腦病綜合征一例并相關文獻學習

牛衡,吳江*,楊朝慧,朱麗娜,張霞,郝曉勇,李璇

患者,男,33歲,急性起病,病程較短,既往有高血壓病史,最高血壓180/120 mmHg,平時未口服降壓藥物,主要表現為頭暈、頭悶,無視物旋轉,無耳鳴及聽力下降,與轉頭及體位變化無關,癥狀持續存在。查體:無神經系統陽性體征,動態血壓監測血壓波動于140~178/90~120 mmHg。生化檢查:高血脂(甘油三酯2.15 mmol/L)、血同型半胱氨酸高(34μmol/L)、尿酸略高(489μmol/L)。

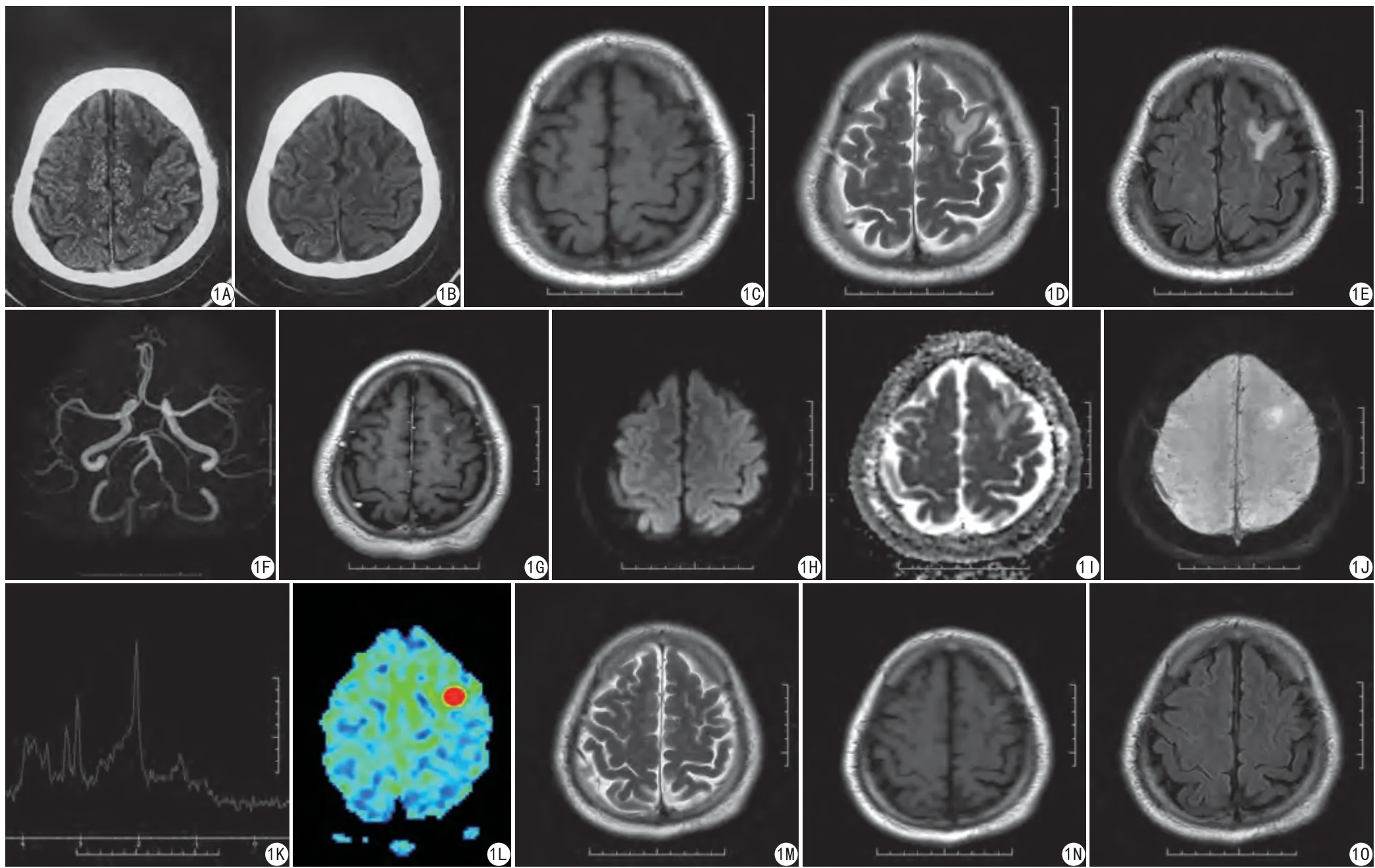

影像學表現:頭顱CT:左側額葉斑片狀低密度影,CT值約為15 HU,邊緣稍模糊(圖1A、1B)。頭顱MRI:左側額葉斑片狀長T1、長T2信號影,FLAIR示高信號,擴散加權成像(diffusion weighted imaging,DWI)呈等信號,表觀擴散系數(apparent diffusion coefficients,ADC)圖呈高信號,磁敏感加權成像呈高信號。三維動脈自旋標記(3D-arterial spin labeling,3D-ASL):左側額葉可見類似形狀高灌注區域,腦血流量值較右側明顯增高。磁共振波譜(magnetic resonance spectroscopy,MRS):左側額葉病變區N-乙酰天門冬氨酸(N-acetylaspartic acid,NAA)峰略減低,膽堿(Choline,Cho)及其他峰值未見明確異常,增強掃描病變內可見條片狀輕度強化,顱內動脈未見明確異常(圖1C~1L)。診斷:左側額葉膠質瘤可能。

遂入院治療,給予患者營養神經,鹽酸貝尼地平降壓,口服辛伐他丁降脂;因高同型半胱氨酸血癥,口服葉酸片及維生素B12片對癥治療;并囑其注意休息,避免下床活動,避免勞累,多飲水,按時口服藥物。患者10 d后出院,出院診斷:顱內占位可能、高血壓3級(很高危)、高脂血癥、高同型半胱氨酸;出院情況:頭暈好轉,無惡心嘔吐,查體:150/100 mmHg,無神經系統陽性體征。

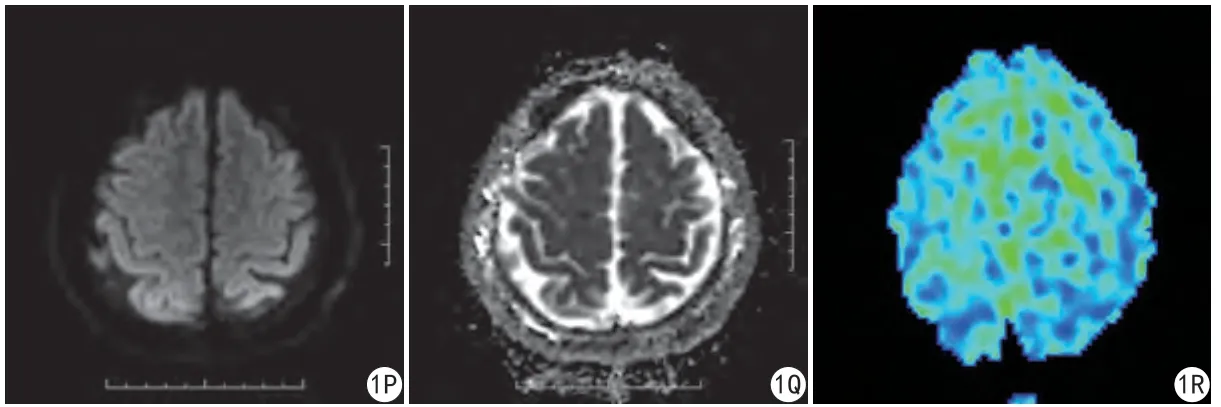

2018年3月20日再于我院復查:頭暈、頭悶癥狀明顯好轉,血壓140/90 mmg。頭顱MRI:顱腦未見明確病變,左側額葉病變完全消失(圖1M~1R)。

根據患者的臨床表現、影像學表現及復查結果診斷為非典型可逆性后部腦病綜合征。

討論 隨著醫學影像技術的發展,可逆性后部腦病綜合征(posterior reversible encephalopathy syndrome,PRES)的概念逐漸被重新定義,目前主要是指病程較短,癥狀以頭痛、癲癇發作、意識模糊、視力下降等為主,影像學檢查病變多位于腦實質后部,病情可逆的臨床影像學綜合征[1]。

圖1 患者,男,33歲,非典型可逆性后部腦病綜合征。A~B:頭顱CT;C~L:頭顱MRI;M~R:患者復查MRIFig.1 Patient, male, 33 years old, posterior reversible encephalopathy syndrome. A—B: Head scan of CT; C—L: Head scan of MRI; M—R: Patient review MRI.

PRES多繼發于血壓急劇升高,如高血壓腦病患者及子癇前期或子癇發作的孕婦;PRES也可為應用抗排斥反應藥物(如環孢霉素A)的并發癥,如器官移植患者;PRES還可繼發于尿毒癥、溶血性尿毒綜合征、血栓性血小板減少性紫癜患者及某些化療藥物應用之后。類PRES可見于急性陣發性卟啉癥。PRES的病理機制至今不完全清楚。目前主要有2種推測,一種是血管痙攣學說,即各種原因導致腦內小血管痙攣,血流量減少引起腦組織缺血;另一種是腦小血管自動調節功能崩潰學說,當血壓異常增高,突破腦小血管自動調節能力上限,小血管異常擴張導致腦組織過度灌注;血腦屏障亦出現功能受損,致組織液增多,大分子物質積聚細胞間質,從而加重血管源性水腫[2-3]。

PRES的影像學表現:典型PRES病變主要位于后循環供血區,多累及頂枕葉對稱的皮質下白質,影像學表現多為對稱性。CT顯示病變呈低密度。MRI:多呈長T1、長T2信號改變,FLAIR序列病灶呈高信號。DWI序列病灶多呈等信號,ADC圖顯示病變多呈等高信號,表現為血管源性水腫的典型信號改變。部分病例表現為DWI高信號,ADC圖信號略減低,這種情況提示病變局部轉變為細胞毒性水腫,甚至進展為腦梗死,其預后較差。對比劑增強掃描大部分病變不強化,少部分病變內可有斑片樣的輕度強化,其強化可能與檢查時間有關。不典型PRES也可累及基底節、額葉,但多為對稱性受累,不對稱受累少見[4]。

PRES的常規鑒別診斷有上矢狀竇栓塞、靜脈性腦梗死等[4],磁共振靜脈造影(magnetic resonance venogram,MRV)對其二者的鑒別有重要價值,上矢狀竇血栓發生時,MRV可以清楚地顯示栓塞部位及范圍,與PRES較易鑒別。但當PRES局限性累及顱內一些部位時,不易與顱內的占位性病變(如低級別膠質瘤)相鑒別,此時需要綜合多種磁共振序列檢查結果并結合病患的復查情況對二者進行鑒別。一些腦功能序列可以對二者的鑒別診斷提供一定的幫助,如3D-ASL、MRS,PRES的3D-ASL表現多顯示與病變形態不相符合的高灌注區域,MRS多無明顯改變,而低級別膠質瘤的高灌注形態多與病變相符,MRS多提示NAA峰的下降及Cho峰的增高[5-6]。

本病例病變局限于左側額葉,不是PRES的典型發病部位,且呈血管源性水腫表現,增強掃描病變內有斑點樣輕度強化,3D-ASL病變內有明顯高灌注區域,因此初次診斷誤診為膠質瘤(低級別),但當患者再次復查時,病變完全消失。回顧本病例,病患有明確的高血壓病史(最高血壓180/120 mmHg),且病程較短,在血壓得到有效的控制后,病患癥狀得到改善;左側額葉病變沒有明確的腫瘤形態,且血腦屏障破壞較輕,雖然病變內有高灌注區,但高灌注區域形態與病變形態不相匹配,高灌注區域僅局限在病變內且形態規則,DWI病變呈等信號,ADC圖呈高信號,MRS示NAA峰未見明確減低,Cho峰未見明確增高,說明神經元未破壞;最后,病患半年后復查左側額葉病變完全消失。這些表現與McKinney等[7]學者報道的不典型PRES較為相同。且本病例病變輕度斑點樣強化,其內有明顯的高灌注區域,提示局部腦組織過度灌注,血腦屏障功能輕度受損,均支持PRES的第2種發病機制,但病變局限性累及左側額葉的具體原因不詳,可能與該病患左側額葉的供血小動脈相對缺乏交感神經支配,從而不能有效避免血管內壓升高,血壓異常增高時導致腦小血管自動調節功能崩潰有關[7]。

因病變局限于左側額葉的可逆性腦病綜合征少見,當病灶呈血管源性水腫,血腦屏障功能輕度受損,并局部呈高灌注時,不易與一些顱內占位(低級別膠質瘤)相鑒別,平時的臨床工作中需多加重視。

利益沖突:無。