幼兒園集體教學中有效提問的研究報告

李曉靜

【中圖分類號】G612 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2019)14-0006-02

一、研究背景

課題研究的意義:

現代教學論研究指出,產生學習的根本原因是問題,問題是一切研究的出發點,是思想方法、知識積累和發展的邏輯力量,也是生長新思想、新方法、新知識的種子。并且,提問是集體教學中重要的方法與手段,是引領幼兒積極思考,獲取經驗的不可或缺的途徑。但是,目前在幼兒園集體教學中,還存在著教師的提問“大而空”讓幼兒無從答起;教師的問題模糊不利于幼兒回答或者封閉式提問較多不利于幼兒主動學習探索等等較嚴重的問題。正是基于這種情況,我園以“集體教學中的有效提問”為課題深入開展研究,期望通過實驗研究,能夠使教師提高教育教學能力,促進有效教學開展。并且,通過教師觀念、方法的轉變,激發幼兒主動參與活動,培養敢想、敢問的良好學習習慣。

二、概念界定

教師提問:是指教師在教學中的某種教學提示,或傳遞所學內容原理的刺激,或對幼兒進行做什么以及如何做的指示。提問作為“教師促進幼兒思維,評價教學效果,推動幼兒實現預期目標的基本控制手段”,是溝通教師、教材及幼兒三方面聯系的橋梁。

三、研究過程和方法

1.研究內容上,以點帶面,階梯式發展。

在課題開展之初,大家都感覺研究內容范圍太大,看似簡單的命題卻不知從何下手。經過反復商討,我們把它梳理、歸納為一個一個的“點”,再把它們由易到難排列。我們教研活動的開展就以這些“點”為抓手,由“點”到“面”,開展扎實后,再登上更高的階梯。

我們圍繞課題研究的主題初步設計的幾個相聯系的“點”為:集體教學中的預設提問;教學中的隨機提問;從幼兒的反應看教師提問的適宜性;對幼兒反應的回應。可以說,每一個“點”代表一個“單元”,既可以看作整個課題研究的一個子課題,又環環相扣,層層遞進,逐步把研究工作深入發展。

2.研究形式上,“總→分→總”相結合,“大”“小”范圍靈活運用。

在整個課題的研究上,我們采取“總→分→總”的形式,幼兒園總體部署,全體教師集體學習,自查與互查相結合找出存在問題→每位教師根據自身情況制定“個人發展計劃”,明確自己在課題研究中的發展目標、實施手段,并積極展開行動,主動自我發展→集中展示,集中總結,總體提高。在每個“點”的研究上,我們也大多采用“總→分→總”的形式。即集體教研(明確所研究內容的涵義、目標)→教學實例操作(教研組聽評課、教師自錄自評課、日常教學活動課后反思等)→集中歸納(教師寫出研究小結進行交流)。這樣的研究形式,機動靈活,充分調動了每一位研究人員的能動性。

在“分”的過程中也并不是任由教師隨意發展,而是利用多種形式,隨時為教師提供有力的幫助。首先我們有從大到小多種不同規模的“教研群體”,包括由業務園長負責的全園性的大課題組;由教研組長帶領的十人左右的教研組;由業務骨干或老教師帶領的“互助小組”。我們會視問題的難度來安排不同規模的教研活動。教師在教育教學中出現了問題,還可以不受時間限制隨時在“微信教研群”中發起求助,隨時隨地討論研究。這樣,既增強了解決問題的時效性,又讓大家感受到了集體的力量。

3.與對待課題組成員,分層管理,快樂教研,減壓促動。

在教研活動中我們發現一些教師會以“我和別人的看法一致。”為借口逃避發言;也有個別有經驗的教師把看到的問題全部羅列出來,以至于年輕教師無話可說。因此,我們確立了“分層管理”的理念。即針對不同層次的教師,提出不同的要求。大到個人發展計劃的確定,小到每一次聽課、教研的內容。例如:我們在對“預設提問”的觀察研究中,就把觀察內容分為四塊:(1)問題屬于開放式的提問還是封閉式的提問?(2)提問是否符合幼兒已有的知識水平。(3)提問中的關鍵詞是否準確。(4)是否具有條理性、漸進性。在這四個觀察內容中,我們安排年輕教師負責觀察相對較好操作的前兩個問題,而老教師負責后兩個問題。在課后教研會上,每一位教師的發言都很積極,大家帶著問題去聽,在自己能力范圍內思考。對教研工作駕輕就熟的骨干教師、老教師由于提高了難度,增加了壓力而更加積極主動地承擔了引領的責任;新教師由于降低了難度而充滿自信,不斷得到鼓勵。

四、研究效果

(一)重新為集體教學中的“提問”進行了歸類,讓研究的目的、方式、效果更加明確。

在最初的課題研究中,我們針對教師在一次教學活動中的每一次提問進行記錄和分析,最終發現,包括預設性的提問、追問等在內,一個教學活動中教師的“問題”竟然達到近百次。其中大多數問題屬于“小朋友,你喜歡嗎?”“我們一起唱一遍,好不好?”這類封閉式的提問。有的教育活動聽課老師都認為效果非常好,但是根據觀察量表分析有些觀察指標,例如“問題屬于開放式還是封閉式?”的觀察結果竟然合格率只有20%。這讓我們陷入迷茫。我們知道,好的提問應當是用詞準確、難易程度符合幼兒年齡特點,前后層次遞進,具有開放性特征,能夠啟發幼兒思維。但是,究竟一個教育活動中這樣的提問達到多少才算是優秀?

針對以上出現的問題,課題小組經過討論,決定先從簡單入手,對集體教學活動中“預設性提問”進行觀察、分析、規范、提升。但對于其他占課堂問題70%的內容,一直讓我們無法釋懷。因此,我們帶著疑問多方學習,在觀摩了許多名師的教學活動后,我們發現那些充滿快樂、溫馨、互動、探索的教育活動中竟然也有著我們觀察量表中規定的封閉式的、“無效的”提問。經過反思,我們豁然開朗,教學中應當允許各種類型的“問題”出現,但關鍵是要給它們分門別類地賦予不同的意義和評價標準。

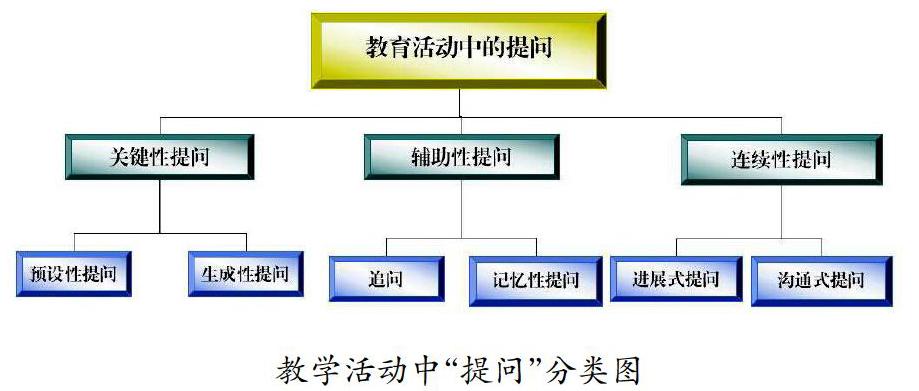

綜合國內外其他研究成果,我們把集體教學中的“提問”大致分為三類:關鍵性提問、輔助性提問、連續性提問。其中我們研究的重點即為關鍵性提問。

1.關鍵性提問:是指在教學活動中起主導地位的,決定教學活動結構、目標、結果的主要問題。主要包括預設性的提問及根據幼兒興趣,教學主線發展而臨時生成的問題。

預設性提問是教師在理解教材、了解幼兒發展情況后,經過精心設計而提出的。對此,我們提出預設性提問應當完全符合提問的基本要求,即關鍵詞準確精煉;具有開放性、啟發性;符合幼兒年齡特點和知識水平;具有連續性和遞進性。

臨時生成性提問更側重于問題的導向性,具有一定的挑戰性。因此,我們只注重前兩點要求,即是否準確和具有啟發性。

2.輔助性提問:是指為了更好地幫助幼兒理解關鍵性提問或者為關鍵性提問的提出做鋪墊而隨機提出的追問或記憶性提問。

追問是幼兒園教學活動中經常使用的一種方法,能夠降低關鍵性提問的難度,幫助幼兒理解進而回答出相應的問題。比如說在教育活動《我真的很不錯》中:

師:小朋友,你認為小青蛙有必要哭嗎?為什么?

幼兒:沒有,好孩子要勇敢,不能哭。

幼兒:哭了不是好孩子。

師:小青蛙想到什么才能不哭呢?

幼兒:小青蛙應該想想自己也有那么好的本領,干嗎還哭呢?

故事中小青蛙和小猴、長頸鹿等比賽爬山、摘果子等自己不擅長的本領,所以屢屢失敗,因此來到河邊大哭。故事中沒有出現小青蛙的本領,所以這個問題對幼兒來說有一定的難度。因此,教師通過追問,幫助幼兒把思路轉到小青蛙自己的本領上來。恰當及時地運用追問,需要教師有良好的教育機智和一定的教學經驗。

記憶性提問是指教師通過提問對幼兒剛剛學習過的內容進行復習,幼兒只需簡單回憶所學知識就可以回答。對這種問題,我們要求精煉、明確、有意義。杜絕與主題無關地重復。

3.連續性提問:是指為了教學環節的連貫性所做的鋪墊或者為了活躍教學氣氛、拉近師生關系的一些互動性語言。主要包括進展式提問和溝通式提問。連續性提問是展現教師個人風采和教學藝術的重要平臺,對教學活動是否達到輕松、自然、流暢的效果起到很重要的作用。

進展式提問是指教師對幼兒活動的進展情況進行提問。它常在教學活動開始前或教學中幼兒自由活動的時候提出。通過進展式提問,教師可以清楚地了解幼兒活動的進展情況,從而為合理地組織教學、保證活動的順利進行奠定基礎。

例如:在活動開始前幼兒戴頭飾。

師:“小動物們,準備好了嗎?”

幼兒:“準備好了!”

師:“咱們出發嘍!”

溝通性提問主要能夠拉近師生關系,讓幼兒對教師產生信任和喜愛。

師:小朋友,你們知道老師屬什么嗎?

師:老師剛才唱得好聽嗎?你們干嘛不給我鼓鼓掌啊?

(二)提高了教師的科研水平和教學水平

通過開展課題研究工作,課題組成員的教育教學理念不斷更新,更加關注孩子的認知需要,帶領孩子體驗解決問題過程中的樂趣,讓孩子真正成為教學活動的主人。在課堂教學及平時活動中能不斷學習、反思,主動調整、規范自己的提問,靈活運用有效提問策略,對提高有效性提問有了比較深入的思考,課題組成員自身的認識水平和專業素養也得到了鍛煉和提升。我們從最初的單純觀察老師逐步轉變觀念從觀察幼兒入手,從幼兒的回應反射教師提問的水平,從而使廣大教師進一步明確了幼兒在學習中的主導地位。

(三)初步建構了能激發幼兒問題意識的提問策略

我們發現通過教師提問策略的運用,能促進幼兒問題意識的發展。并初步建構了能激發幼兒問題意識的一系列有效提問策略。那就是在寬松的情境中(輕松地氣氛和合理的等待時間)運用科學、有效地手段。小班注重問題的趣味性、感染力、準確性;中班注重啟發和追問;大班注重思維碰撞和挑戰性、層次性。通過有效的提問策略,激發幼兒思考和提問的熱情。