多元智能理論與大學教育的匹配研究

呂晨 楊堃 高洪利

摘 要 當前,大學教育中存在的很多問題追根究底都是因為缺乏正確的教育理論作為指導。本文在分析了大學教學的特點后認為,多元智能理論可以成為指導大學教育的有效理論。本文認為,多元智能理論不僅適合大學教育,而且通過對比中小學的“通識教育”與大學的“學科教育”,創(chuàng)新性的將多元智能理論與大學教育進行了匹配研究,并且從教學目標、教學方法、教學手段、考核方式、師生角色等五個方面進行了定性討論。

關鍵詞 多元智能理論 大學教育 匹配研究 教學中圖分類號:G640 文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2019.04.007

Abstract Currently, the main reason for most of the problems in college education is the absence of an appropriate education theory. After analyzing the features of college education, the author of this paper believe that Multiple Intelligences Theory could be the most effective. This paper maintains that the Multiple Intelligences Theory suits the features of college education. By comparing "Liberal Education" and "Professional Education", the author innovatively conducted a matching study between Multiple Intelligences Theory and college education, and discussed it from five aspects, including teaching objectives, teaching method, teaching means, assessment model, and the roles of teachers and students.

Keywords Multiple Intelligences Theory; college education; matching study; teaching

1 研究背景

大學教育是一個國家培養(yǎng)創(chuàng)新人才、開發(fā)新技術、適應國際競爭的基石和保障,而大學課程則是大學教育的最基本元素之一,對形成人才基本思維方式、提升人才專業(yè)能力有著極其重要的作用。

但是,當前我國大學教育卻存在諸多問題:大學課程過于注重理論講授、考核方式傳統(tǒng)而呆板、授課形式單一且樸素、缺乏對學生學習行為的管理、注重記憶性知識的測驗、缺乏對學生實踐能力有效測試的教育效果評定機制等。

本文認為,產生這些問題的主要原因在于大學教育缺乏正確教育理論的指導。當前,我國大學教育的教育理論研究相對較少,基本上還停留在“行為主義”教學理論階段,該理論的代表人物斯金納(B. F. Skinner)將教學過程視為“刺激(Stimulus)——強化(Reinforcement)——反應聯(lián)結(Response bond)”,關注的是作業(yè)與結果。在行為主義者的視野中,教學活動的目標就是知識的傳遞與傳授和適宜行為方式的建立。但是,皮亞杰早在20世紀四十年代就提出了“知識不是被動地從環(huán)境中吸收,而是由兒童通過他的新結構與他的環(huán)境之間的相互作用構建的”,這也是建構主義教育理論的最早思想。

從20世紀80年代以來,“多元智能理論”開始受到全世界的關注和廣泛的應用,這種理論是建構主義理論的延伸和提升,更是“素質教育”的基本理論。但是,我國的高校教育目前還較少應用到這個理論。

2 多元智能理論及其內容

霍華德·加德納于1983年發(fā)表了《智能的結構》一書,第一次完整且系統(tǒng)的提出了多元智能理論。新千年以后,該理論更是被我國的高層領導任所推崇。在2004年出版的《李嵐清教育訪談錄》一書的第六章用兩頁的篇幅,詳細地介紹了該理論。

2.1 多元智能的定義

加德納認為:“多元智能是在特定的文化背景下或社會中,解決問題或制造產品的能力。”沈致隆(2008)認為只要某種能力在一個文化背景中被視為是有價值的,就應被確定為智能。

本文認為,大學教育的主要目的就是“解決問題”或“制造產品”,恰恰與多元智能所提到的基本定義的相吻合的。另外,強調多元智能與文化環(huán)境和社會需求之間的密切聯(lián)系更是大學教育服務社會的本原體現(xiàn)。

2.2 多元智能理論的主要內容

傳統(tǒng)的行為主義主張忽略了人的認知結構,所以很多人認為該理論在某些低層次理論學習中是有效的,但是對于高層次的學習,就很難收到很好的效果。同時,傳統(tǒng)的單一評價學生的語言和邏輯—數學能力的智商測試雖然在一定時期內確實受到了廣泛的認可,但是卻忽略了個體的差異,在一定程度上抹殺了一部分人的天賦。

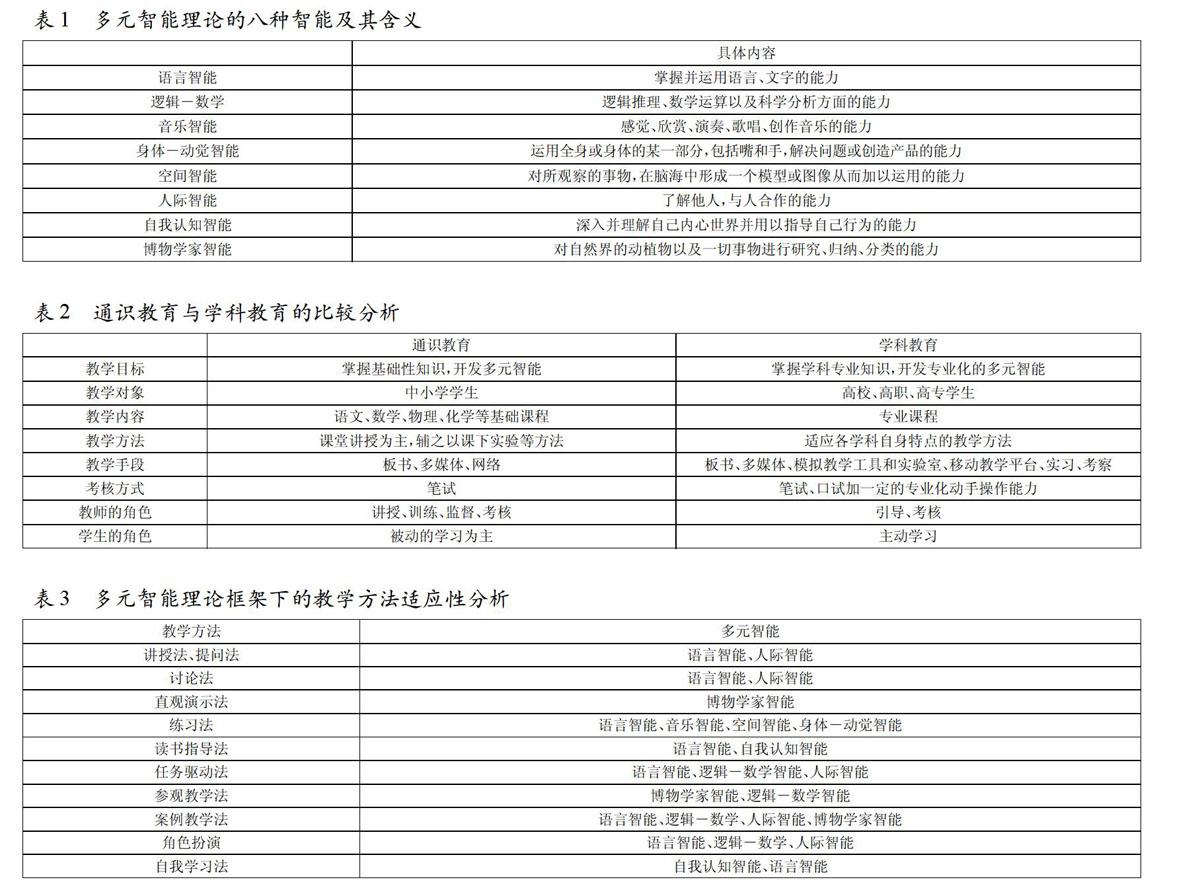

1983年,加納德在確定了智能判定的八個判據的基礎上,初步確定了人類的七種智能。之后,在90年代中期,加德納又將“博物學家智能”加入到其中,如表1所示。

因此,本文認為,無論是多元智能理論的基本概念,其主要內容都是與大學教育的基本訴求相適應的,只是隨學科的不同,側重點會有不同。

3 多元智能理論與大學教育

當前,多數的多元智能理論文章都研究的是中小學教育,而很少涉及到大學教育,僅有的大學教育文章也多數流于形式,缺乏有指導性和建設性的文章。本文認為,多元智能理論不僅適合大學教育,而且是在大學教育中不可或缺的理論基礎。

3.1 多元智能的定義符合大學的教育目標

大學教育的本質就是提升學生解決問題和制造產品的能力。例如,管理類學科重點培養(yǎng)的使學生在實際工作中解決實際管理問題的能力;建筑類學科重點提升學生在工程項目設計和建設中的產品設計能力和問題解決能力;通信類學科則重點提高學生在通信產品和通信管理過程中的相關能力。因此,多元智能的內涵符合大學教育的基本特點。

3.2 多元智能理論內核與大學教育的匹配分析

本文使用比較分析的方法發(fā)現(xiàn),學科教育與通識教育相比可能需要更多的開發(fā)學生的多元化智能(表2)。

3.2.1 教學目標

大學教育中“知曉”和“做”都應作為大學課程教學的主要方面。因此,在這一點上,多元智能理論有需要進行一定程度的適應性的調整才能更適應大學課程教學。

在大學課程中,課程的教學目標就應該是每門課程所要達到的最基本的教學目的。而大學的所有專業(yè)課程都有學生必須掌握的最基本的原理、方法和知識,這部分應當通過傳統(tǒng)的“行為主義”理論進行灌輸。另一方面,大學課程目前的主要問題就是缺乏實踐性,而實踐是獲得真知的重要手段,在這方面多元智能理論就可以有其用武之地了。

3.2.2 教學方法

目前,大學中比較常用的教學方法包括:講授法、討論法、直觀演示法、練習法、讀書指導法、任務驅動法、參觀教學法、自我學習法、案例教學法、角色扮演、提問法等等在應用時,講授法、提問法比較適合課堂教學使用,而其他很多方法則更加適合在課下使用。

本文發(fā)現(xiàn),各種教學方法在多元智能理論框架下各有其應用價值,具體總結如表3。

3.2.3 教學手段

在大學課程的教學目標和教學方法下,其教學手段也應當進行相應的匹配。

(1)板書。進入大學后,學生對于板書的重視程度也相對降低。但是,從多元智能的角度出發(fā),板書的設計還是很重要的,因為它一方面能夠培養(yǎng)學生的語言智能(筆記的記錄),而且可以提高學生的博物學家智能(清晰的認清事務),同時還在一定程度上練習了空間智能。

(2)多媒體。多媒體的PPT課件、視頻、音頻既是中小學教育,更是大學教育的重要手段。大學課程應當更多的依賴多媒體教學手段的使用,提升學生的各項智能和專業(yè)知識。

(3)模擬教學工具和實驗室。教學軟件、模擬仿真、沙盤都是大學課程常用的教學手段。這些手段可以給學生提供一個模擬的實際環(huán)境,在這樣的環(huán)境下進行模擬的實際問題的解決。例如,企業(yè)經營實戰(zhàn)沙盤就能讓學生在實際操作中體會企業(yè)經營實戰(zhàn)的情況,同時開發(fā)學生的語言智能、邏輯-數學、身體-動覺智能、人際智能等。

(4)移動教學平臺。當前,移動教學平臺的開發(fā)已經進入了網絡時代,很多的大學都開始使用移動教學平臺進行課程的在線教學。移動教學平臺給學生提供了一個更加廣闊的學習空間,而且能夠鍛煉學生的多項智能。

(5)實習和考察。實習和考察也是大學教育不同于中小學的一個方面,通過讓學生實地進行觀察和操作,鍛煉學生的專業(yè)能力。同時,本文認為,通過在實習和考察中加入更多的“事件”(例如,事先設定的偶發(fā)事件處理)等,更能鍛煉學生的多元智能。

3.2.4 考核方式

加德納認為,評價應當是教學中的一個環(huán)節(jié),應當在教學情境中,而不是在教學情境以外的時間和地點進行的,應當讓評價“自然參與”到學習的“情境”之中。因此,本文認為我國大學課程的評價可以依據多元智能理論的觀點,采取“情境評價”與“考試評價”相結合的方式進行。其中,用“情境評價”來體現(xiàn)多元智能的教學理念,而用“考試評價”來體現(xiàn)大學專業(yè)課程的理論、方法和知識;用“情境評價”來規(guī)范學生平時的學習行為,用“考試評價”來綜合考察學生對本課程知識的實際掌握情況;用“情境評價”實現(xiàn)大學生的素質教育,用“考試評價”培養(yǎng)具有專業(yè)技術知識的人才;將“情境評價”與移動式教學平臺相結合,用“考試評價”對傳統(tǒng)學習方式進行繼承。在這樣的評價模式下,大學生的個體素質和專業(yè)素質都能得到充分的體現(xiàn)和發(fā)展。

3.2.5 師生角色

傳統(tǒng)的行為主義認為,教學評價的主體應該是教師,但是這抹殺了學生的個體差異,忽視了學生在學習模式、背景知識、個體需要方面的差異。于巖和朱鵬威(2015)認為多元智能理論的兩大特點是評價內容的多元性和評價主體的多元性,評價主體應不再僅僅局限于教師本人,而應當具備開放性的特點,將教師、學生、同學、家長、社會都包含進來。

本文認為,當前的大學課程評價至少應當嘗試引入教師、學生本人和同學三個評價主體,嘗試引入社會專家評價,將來在適宜的條件下在引入學生家長評價,通過多元化的評價體現(xiàn)學生的學習成果。另外,移動式學習平臺的開發(fā)也應當具有這樣的輔助功能,能將三個主體對同一客體的打分進行匯總和計算,從而達到輔助教學評價的目的。

4 結論

大學教育是21世紀我國提升國際競爭力的重要保障,而大學教育的基本理念在其中起著極其重要的作用。本文首先提出了當前我國大學教育所遇到的基本問題,并認為,這些問題的主要原因之一就在于缺乏正確的理論作為指導。之后,本文通過文獻閱讀發(fā)現(xiàn),當前的大學教育中理論研究較少,而且對于20世紀80年代提出的“多元智能理論”應用就更少。在對過去文獻進行梳理后,本文提出了多元智能理論與大學教育的匹配研究,從多個角度提出了多元智能理論對于大學教育適用性,并對其中不完全適應的部分提出了調整對策。

本文的貢獻在于從理論上樹立了多元智能理論與大學教育的匹配關系,彌補了一定的理論研究缺陷。但是,本文沒有使用實證的方法檢驗多元智能與大學教育各方面因素的關系,這也是未來研究的一個重點。

[1] 陳曉端,毛紅芳.教學論對教學實踐指導的困境、意義、方式和限度[J].教育研究,2016(05):84-91.

[2] 曾曉潔.多元智能理論的教學新視野[J].比較教育研究,2001(12):25-29.

[3] 沈致隆,霍華德·加德納.多元智能理論在中國與世界的現(xiàn)狀和未來[J].全球教育展望,2007(01):3-7.

[4] 霍華德·加德納.多元智能[M].沈致隆,譯.北京:新華出版社,1999.

[5] 霍華德·加德納.多元智能新視野[M].沈致隆,譯.北京:中國人民大學出版社,2008:44.

[6] 李敦東.近30年國內多元智能理論研究述評[J].常州大學學報(社會科學版),2012(03):82-85.

[7] 沈致隆.星星之火終成燎原之勢——多元智能理論在中國廣泛傳播和應用的10年[J].江蘇教育研究,2009(09):6-12.

[8] 郅庭瑾.多元智能理論與個性化教育:詮釋、悖離與超越[J].上海教育科研,2013(04):5-9.

[9] 李湘祁.多元智能理論視野下高校教學模式的改革[J].教育與職業(yè),2011(29):100-101.

[10] 于巖,朱鵬威.多元化信息評價體系在大學公共課程中的建設研究[J].情報科學,2015(02):100-104.

[11] 邱麗杰.多元智能理論在藝術教學中的應用[J].大學教育,2013(21):134-135.