不同灌水定額對準格爾盆地東北緣淺埋式滴灌苜蓿生長和產量的影響

馬 鐵 成

(新疆農牧區水利規劃總站,烏魯木齊 830052)

0 引 言

準格爾盆地北部的阿勒泰是我國傳統的牧業地區,草原畜牧業總體上仍然處于粗放的落后生產水平上,當地天然草場均處于嚴重超載過牧狀態。為解決日益矛盾的草蓄供給問題,近年來,該地區已逐步開展灌溉飼草料地建設項目。但由于準格爾盆地北部地區生態脆弱系統脆弱,水資源短缺,傳統粗放型的放牧和灌溉模式已無法維持草場生態系統的健康發展。若能在節水灌溉的前提下能,實現在山區草場輕度放牧,荒漠草場實施嚴禁放牧、綠洲平原區建立人工草料地,這樣既能滿足畜牧業發展的需要,又能維護草原生態平衡,對促進牧區經濟發展,鞏固邊疆穩定,加強民族團結和實現牧民奔小康具有重要作用。

淺埋式滴灌灌水技術是地下滴灌的一種,是將滴灌帶均勻埋設地表以下5~8 cm土層,水流通過灌水器均勻、準確的輸送到作物根系土壤,該灌溉技術對提高灌溉用水有效系數和苜蓿產量具有重要意義[1,2]。但該技術目前在干旱地區開展苜蓿淺埋式滴灌技術的研究較少,無法確切評估對當地牧草灌溉種植的影響,不便技術推廣和定量化的設定參數。因此,本文對當地主栽牧草紫花苜蓿在同一灌水周期,不同灌水定額條件下生長特性及其對產量的變化進行分析,以期為準格爾盆地北部區域淺埋式滴灌灌水技術種植紫花苜蓿實現節水增產提供精確的理論參數。

1 研究區域概況

試驗區位于典型牧業區域新疆準格爾盆地東北緣阿葦灌區境內,烏倫古河上游河段二臺水文站下游10 km處北岸,東經89°54′14″,北緯46°11′36″,海拔平均高度約為1 100 m,屬于丘陵地帶,地勢相對平坦,周邊苜蓿種植面積達到6 000 hm2。據位于盆地的青河縣氣象站資料統計:多年平均氣溫2.5 ℃,極端最高34.3 ℃,最低-49.7 ℃;無霜期平均103 d;多年平均降水量172.2 mm,主要集中在夏季、冬季;多年平均蒸發量1430.1 mm;平均風速5.3 m/s,最大6.3 m/s。土壤為多礫石粗沙土,保水性差,土壤肥力偏低。土壤干密度1.56~1.70 g/cm3,田間持水率(體積比)12%~27%。

2 試驗方法

試驗于2016年4-9月開展。試驗作物為當地主栽紫花苜蓿品種阿爾岡金,三年齡,試驗區紫花苜蓿采用機械播種方式一次性完成開溝、播種、滴灌帶鋪設等操作,播種量45 kg/hm2,種植株行距配置為2 cm×15 cm,一年收割兩茬,第一茬生長時間四月底至七月初,第二茬生長時間七月初至八月底,不做施肥、除草與殺蟲處理,其他田間管理措施與當地大田管理方式相同。

2.1 試驗方法與設計

試驗設計采用對比法,試驗約定生育期內單次降水大于等于15 mm為有效降雨量,計入總灌溉定額中。全年5月17日為最大單次降雨量8.8 mm,降雨量沒有對試驗產生影響。試驗區地下水位較深,認為無地下水補給。用灌水定額作為自變量來探究淺埋式滴灌條件下不同灌水定額對紫花苜蓿生長和產量的影響[3],共設置5個處理,分別為T1:300 m3/hm2;T2:375 m3/hm2;T3:450 m3/hm2;T4:525 m3/hm2;T5:600 m3/hm2;每個處理重復3次,各小區間設1 m寬的隔離帶,小區按照灌水定額從小到大依次排列,每小區長30 m,寬2.4 m,小區面積72 m2,折合0.007 2 hm2。

滴灌帶采用內鑲貼片防堵式灌水器,均勻埋設深度5 cm,鋪設間距0.6 m,滴頭間距0.3 m,額定工作壓力0.1 MPa,滴頭流量2.0 L/h,滴灌帶原料適宜選取新料占比較高顆粒生產。

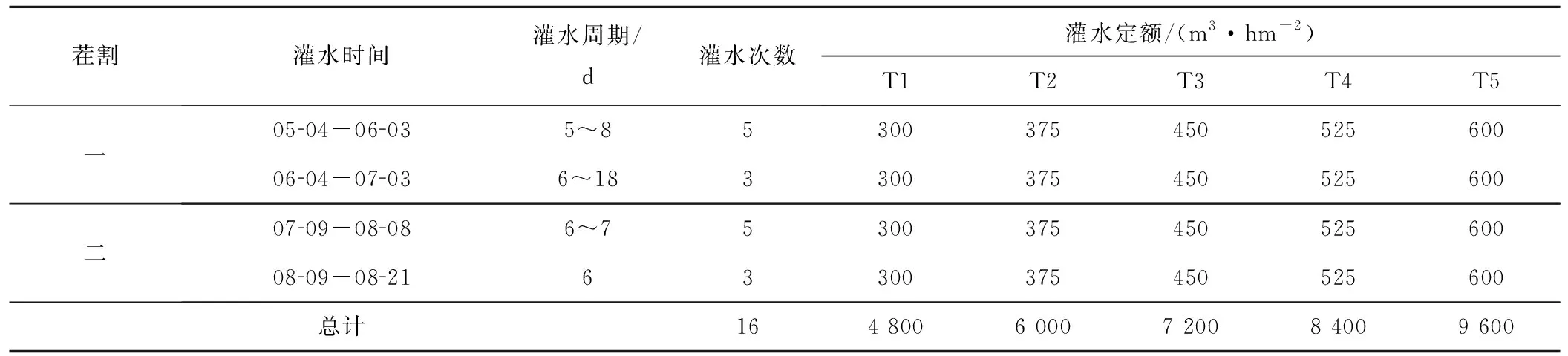

該試驗第一茬于5月4日開始第一次灌水,7月3日最后一次灌水,7月5日第一茬收割,生長周期60 d;第二茬7月9日開始灌水,8月21日最后一次灌水,8月30日第二茬收割,生長周期43 d,全年收割兩茬。試驗設計見表1。

表1 試驗設計Tab.1 Experimental design

2.2 觀測內容與方法

(1)株高。自返青開始,每隔10 d用鋼卷尺測量一次株高,直到作物基本停止生長結束。測量方法:每小區取長勢均勻固定樣本5柱,量測自地表至作物頂端長度,取5柱平均值作為該小區株高。第一茬收割時統一留茬高度10 cm。

(2)莖粗[4]。自返青開始,每隔10 d用游標卡尺測量一次作物莖圍,直到作物基本停止生長結束。測量方法:每小區取長勢均勻固定樣本5柱,量測地表以上1 cm處作物主莖單莖直徑,取5柱平均值作為該小區莖圍粗。

(3)莖節數。自返青開始,每隔10 d人工統計單個樣本莖節數,直到作物基本停止生長結束。測量方法:每小區取長勢均勻固定樣本5柱,記錄樣本自莖基部至頂部莖節數,取5柱平均值作為該小區莖節數。

(4)產量。進入初花期后,每個小區選取長勢均勻3組樣本,每組面積1 m2,乘量鮮草重,在烘箱中105 ℃殺青1 h后,置于70 ℃恒溫下烘干48 h,自然冷卻至常溫后稱重計算干濕比得出每組干草重,取3組平均值作為該小區1 m2產量,乘以667最終確定該處理畝產量。

2.3 數據處理與分析

采用Excel2010和SPSS17.0(IBM,美國)進行數據處理與分析,采用Pearson相關性分析法進行差異顯著性分析,對測量數據進行回歸分析,采用輸入方法。

3 結果與分析

3.1 不同灌水處理對紫花苜蓿株高的影響

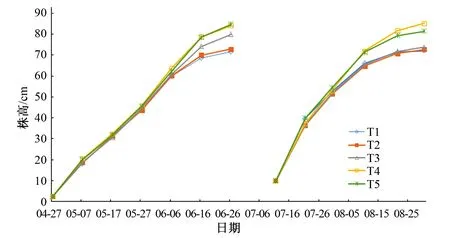

灌水定額的大小對紫花苜蓿的株高在一定范圍內有影響,平均株高隨著灌水定額的增大而增高,兩茬株高在不同生長期差異顯著。根據觀測數據繪制不同灌溉定額對紫花苜蓿株高變化如圖1所示。

圖1 不同灌溉定額對紫花苜蓿株高變化Fig.1 Changes of alfalfa plant height under different irrigation quota

由圖1可以看出,各生育階段紫花苜蓿株高生長速度不同。第一茬在生長的前40 d株高發生較大變化,斜率最大,日均增長1.5 cm,隨后增長緩慢,平均株高78.78 cm;第二茬在灌水20 d內,株高生長較快,日均增長2.1 cm,之后增長減緩,平均株高77.08 cm。兩茬低灌水定額處理(T1、T2)均出現缺水現象,已經影響作物生長,對應株高與其他處理相比明顯偏低。高灌水定額處理(T4、T5)對株高生長提供較大幫助,其中第二茬株高出現差異,樣本差幅接近4 cm,兩茬灌水定額T4處理株高生長最好。

紫花苜蓿兩茬在灌水初期均生長較快,隨著蒸騰作用的不斷加大,株高折線斜率逐漸降低,生長速度較前期放緩,第二茬生長期日平均溫度比一茬高,生長速度較第一茬快。低灌水定額處理出現水分虧缺,灌水量在一定范圍內對紫花苜蓿株高生長產生影響,灌水定額525 m3/hm2以上并不能使株高顯著提高。

3.2 不同灌水處理對紫花苜蓿莖圍的影響

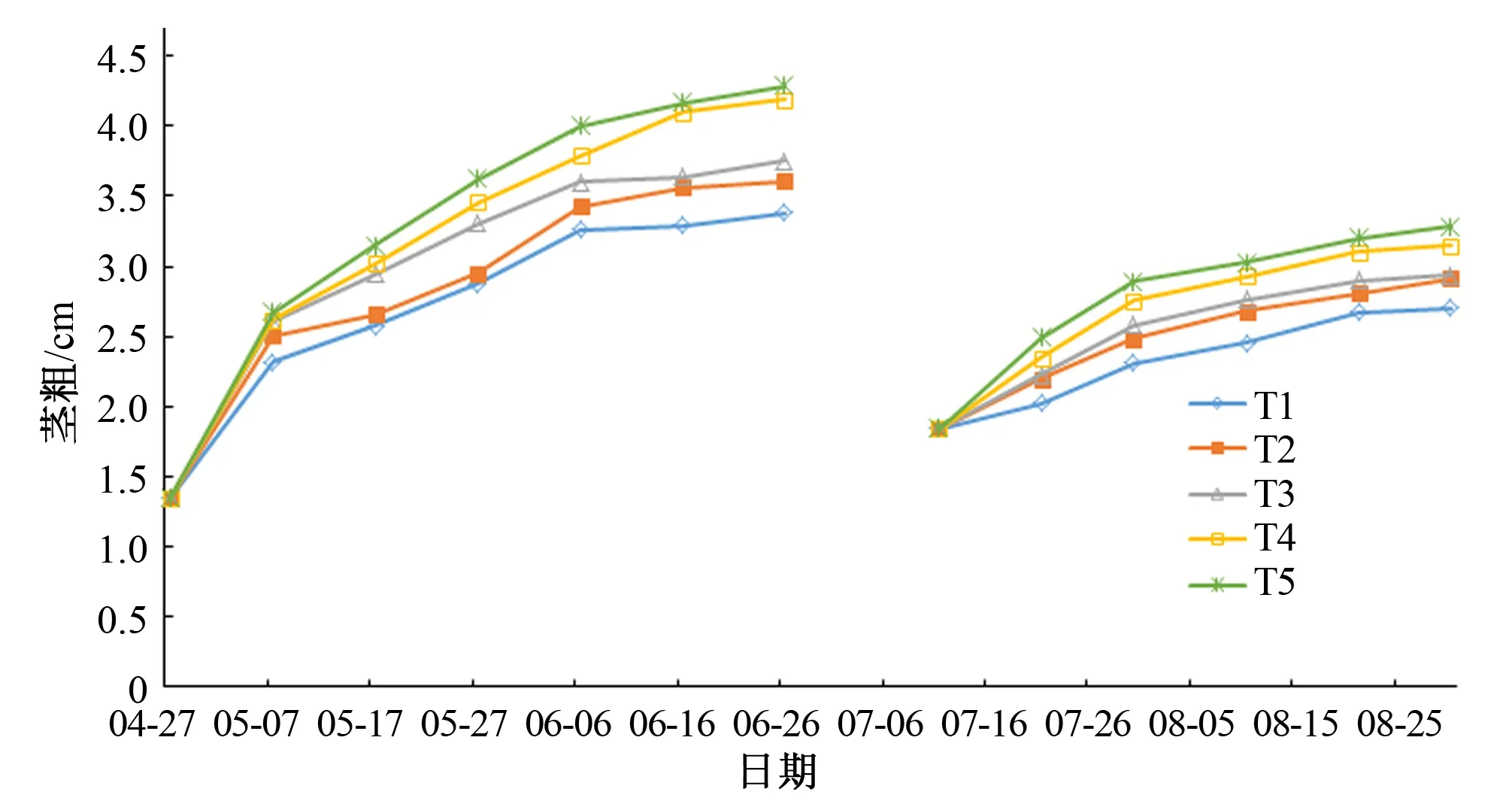

在不同的灌溉處理下,紫花苜蓿徑圍變化存在差異,不同灌溉定額對紫花苜蓿莖粗變化如圖2所示。

圖2 不同灌溉定額對紫花苜蓿莖粗變化Fig.2 Changes of alfalfa plant stem thickness under different irrigation quota

由圖2可以看出,增加灌水量有利于紫花苜蓿莖粗的生長,莖粗隨著灌水定額的增大而增大。第一茬在生長的前10 d后,莖粗發生較大變化,折線斜率最大,日均增長0.12 mm,隨后生長放緩。第二茬莖粗生長變化緩慢,日均增長0.02 mm,灌水量的增加有效影響莖粗的生長。兩茬紫花苜蓿莖粗生長趨勢相同。

3.3 不同灌水處理對紫花苜蓿莖節數的影響

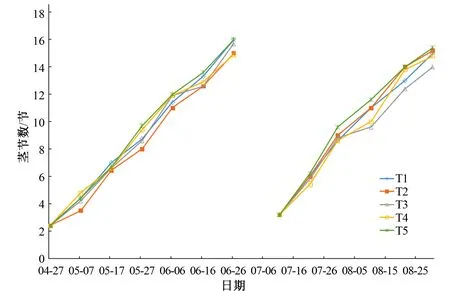

莖節數是反映紫花苜蓿生長健壯程度的一個指標,節數越多相應莖上生長的復葉越多,植株越健壯。不同灌溉定額對紫花苜蓿莖節變化如圖3所示。

圖3 不同灌溉定額對紫花苜蓿莖節變化Fig.3 Changes of alfalfa plant stem section under different irrigation quota

由圖3可以看出,不同灌水定額對紫花苜蓿莖節數影響有限,最大灌水定額T5莖節數略大于其他處理,灌水定額的增大對莖節數增加不明顯,第一茬莖節數平均16節,第二茬平均15節;兩茬生長速率相近,分別是0.26和0.30節/天。不同灌水定額下,兩茬紫花苜蓿莖節數生長趨勢相同,生長期差異不顯著。

3.4不同灌水處理對紫花苜蓿產量的影響

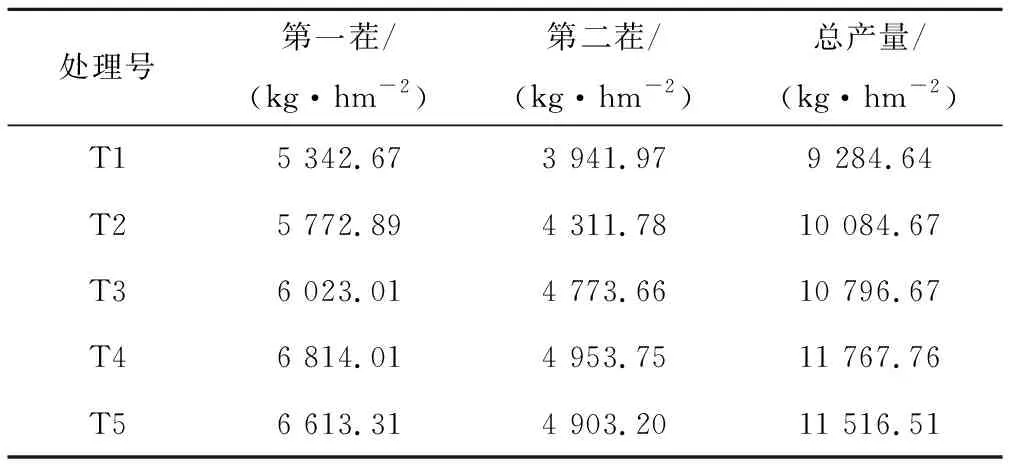

不同灌水處理對紫花苜蓿產量的影響見表2。

表2 不同處理灌溉產量Tab.2 Yield of different treated irrigation water

由表2可以看出,灌水定額的大小對紫花苜蓿的產量影響顯著。灌水定額T4產量最高,達到11 767.76 kg/hm2,是最低灌水定額T1的1.27倍,產量次高的為T5處理11 516.51 kg/hm2。灌水定額的大小直接影響苜蓿產量,但是,并不是越大越好,T4處理灌水定額525 m3/hm2最有利于苜蓿節水增產。第一茬苜蓿產量均較高,平均占全年總產量的57%。

3.5 不同灌水處理的紫花苜蓿水分生產率

淺埋式滴灌條件下不同灌水定額對紫花苜蓿水分生產率有影響。通過計算紫花苜蓿干草產量,將各灌水處理干草產量與水分利用效率作比較,發現存在水分虧缺的處理T1水分生產率WUE最高,達到1.93 g/m3,隨著灌水量的增大WUE呈現出單邊規律性下降,T5處理WUE最低,達到1.2 g/m3。分析得出,WUE最高的處理產量較低,從高產及節水增效的目的綜合考慮,紫花苜蓿在淺埋式滴灌條件下較合適的灌水處理為T4。

3.6 紫花苜蓿生長特性對產量的影響

采用SPSS17.0軟件,選取紫花苜蓿典型生長周期第二茬進行分析,淺埋式滴灌條件下不同灌水定額的作物產量與作物生長特性產生相關性不同。其中,紫花苜蓿產量與莖粗存在顯著相關性(P<0.05),株高和莖節數對產量影響不存在顯著相關關系(P>0.05)。通過對紫花苜蓿產量主成分建立評價數學模型,采用產量(W)為因變量,莖粗(J)作為單項指標進行回歸分析,得出回歸方程:W=-544.28-1 710.472J,方程決定系數R2=0.711,F=10.863。方程影響因子的回歸擬合程度較高,可為相同條件下紫花苜蓿產量預測提供參考。

4 討 論

試驗區屬于寒旱荒漠區域,春季氣溫回升緩慢,作物一茬生育期較二茬長;前一年降雪適宜,田間土壤墑情對作物返青有一定貢獻。淺埋式滴灌灌水技術當地紫花苜蓿節水增產效益明顯,通過田間試驗數據分析,得出在紫花苜蓿的生長特性中,株高和莖粗都隨著灌水定額的增大而增大,與楊磊[5]的研究結論一致,莖節數變化不明顯。增加灌水量并不能提高作物WUE,反而呈現下降趨勢,與阿依江·哈比[6-7]的研究結論相同。通過分析影響產量構成的主要生長特性指標,產量與莖粗存在顯著相關性,以該指標為主成分,采用回歸分析法建立評價數學模型,方程影響因子回歸擬合較好,可以對預測本地區紫花苜蓿產量提供理論依據。

5 結 語

(1)隨著灌水定額的逐漸增大,紫花苜蓿的株高和莖粗會同步增大,前期生長較快,整體呈現出先快后慢的趨勢,但灌水定額對莖節數的變化不大。T1、T2處理出現水分虧缺,影響作物正常生長,在T4灌水定額基礎上增加灌水量,不會大幅提高產量,達不到節水增產的目的。T1的WUE最高,但是水分虧缺導致產量不高,隨著灌水定額的增加WUE呈現單邊下降趨勢,說明WUE的提高是以降低產量為代價的。

(2)紫花苜蓿產量與莖粗存在顯著相關性,莖粗變化呈現出先快后慢的趨勢在第一茬生育期表現的更為顯著,回歸方程W=-544.28-1 710.472J可以為產量預測提供較高精度。

(3)通過對產量與水分生產率兩個指標綜合考慮,推薦準格爾盆地北部區域淺埋式滴灌紫花苜蓿灌水定額為525 m3/hm2,灌水周期6~10 d。

本試驗結果可以為準格爾盆地東北緣淺埋式滴灌條件下紫花苜蓿制定合理灌溉制度提供參考。