花樣踢毽

——展現課間風采

■ 文 姜衡

踢毽子,又叫“打雞”,是中國民間傳統運動項目之一,也是一項簡便易行的健身活動。傳統踢毽子對場地要求不高,只需一小塊比較平坦的空地,就能在休息時和三兩同學活動起來,達到豐富課間生活,強身健體的目的。

根據史料記載和出土文物證明,它起源于中國漢代;唐宋時期開始盛行,在民間流傳極廣,集市上還出現了專門制作出售毽子的店鋪;明代開始有了正式的踢毽比賽;清代達到鼎盛時期,在毽子的制作工藝和踢法技術上,都達到空前的程度。清代踢毽的技藝已相當高,也為中國古代婦女所喜愛。清初著名詞人陳維崧曾贊美女子踢毽,說女子踢毽比踢足球還巧妙,比下棋還有趣味。就踢毽子的規則來說,只要連續踢上空,不落地,踢的毽子就都算數。踢毽子還有花樣技巧比賽,常以肩、背、胸、腹、頭與兩腳配合,做出各種姿勢,使毽子經久不落地,纏身繞腿、翻轉自如。

踢毽子對青少年健康的益處

首先,踢毽子是全身心的健康運動,因為踢毽子可以調節人的思想情緒,特別是眾人在一起的“群踢”,寬松的心境、歡快的節奏、緊張的場面,往往使人樂而忘疲、樂而忘憂,無形中增強了機體的活力和戰勝困難、抵抗疾病的能力。踢毽子對于增加同學之間的了解和友誼、消除老師與學生之間的代溝及隔閡等,都是有效的妙方良藥。

其次,踢毽子時出現的激烈運動,無疑能對人的呼吸、血液循環系統起到直接促進作用,不僅有利于心、肺功能的提高,而且還有促進消化和新陳代謝的作用。毽子踢起來在空中飛舞,不能落地。人的動作要迅捷麻利,在瞬間完成踢的動作,要求人的反應必須高度機智、靈活,體態非常柔和、輕巧,如果沒有大腦、眼睛、四肢的密切配合,沒有多個系統的有機互動,顯然是無法完成的。

因此,踢毽子起碼能對大腦的思維、眼睛的視覺、腰腿的轉動屈伸功能起到有效的鍛煉和改善。久而久之,就可能達到骨骼堅實、關節滑利、韌帶隨和、肌肉健美的目的。特別是踢毽子的動作帶動人體關節的橫向擺動,對動員機體遲鈍部位的參與和潛能的發揮,是功不可沒的,而全身機能的有效發揮,是造就人身心健康的基本元素。

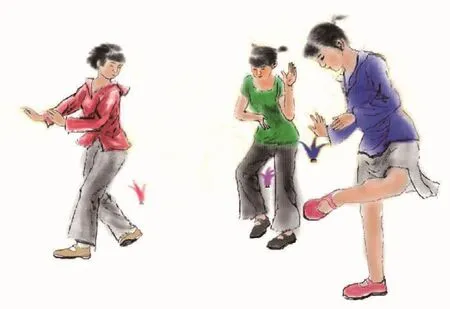

花樣踢毽圖

適合在校內進行的花樣踢法

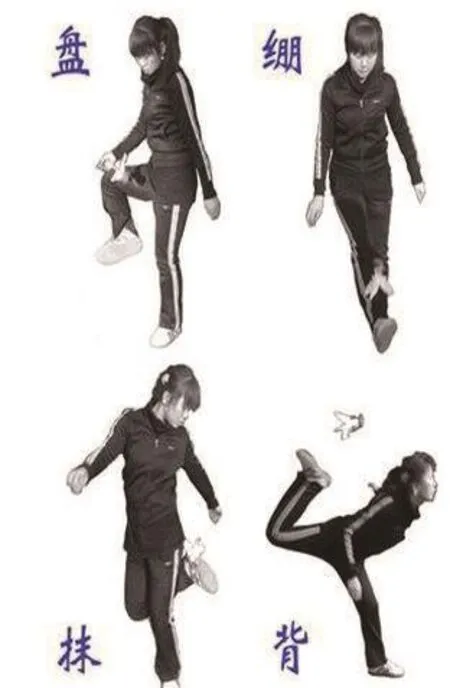

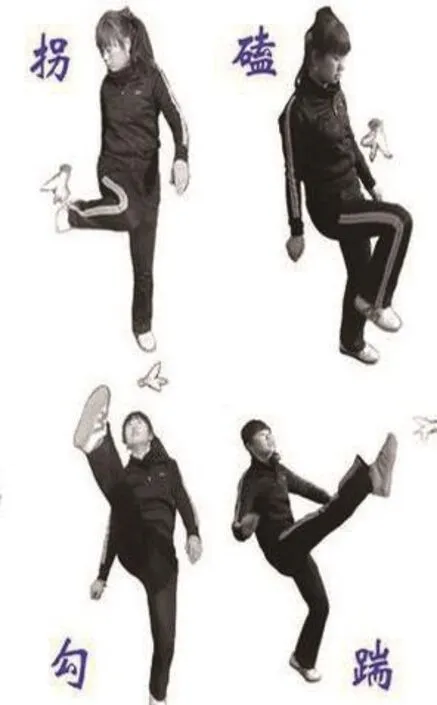

1.基本踢法

毽子的基本踢法,主要有“盤、拐、繃、蹬”四種,用腳內側踢為“盤”,用腳外側踢為“拐”,用腳面踢為“繃”,用腳掌踢為“蹬”,用腳趾踢為“挑”,用腳后跟踢為“磕”等。

2.兒歌伴唱踢法

里和,外拐,飄洋,過海吟唱八個字,依次踢八下。其中唱“里、外、飄、洋、過”五個音節時用正腳各踢一下,唱“和”時用反腳向內踢一下,唱“拐”時用反腳向外踢一下,唱“海”時打一個跳,循環反復。

3.跳背踢,跳背毽法

一條腿先向前抬起離地,另一條腿向后蹬地起跳并向后彎曲,然后用后離地腿在空中完成背踢動作。

踢毽子的注意事項

1.穿布鞋或運動鞋及緊褲腳運動褲,以免褲腳影響踢毽子。

2.場地要平坦,注意清除小石子,否則容易崴腳;同時應盡量選擇避風、空氣流通的地方,如在室外有風的地方踢毽子,毽子要重一點。

3.踢毽前應進行熱身運動,活動開各處關節,以預防肌肉拉傷或關節扭傷。

4.踢毽時兩眼應注視毽子而不要看腳,要注意隨時調整身體的重心,任何踢法務求毽子要直上直落。

5.各項基本動作必須左右動作交換練習,以促進身體平衡,養成良好的姿勢。