基于PLS-SEM模型的高職教育政策作用過程的實證研究

□蘇 皚 陶向南 張 銳

2016年6月廣東省在全國率先啟動了廣東省一流高職院校建設計劃項目,計劃通過遴選評審出15 所左右全國一流并具有世界影響力的高職院校[1]。2016年11月廣東省教育廳和財政廳共同發文最終確定了18 所高職院校為廣東省一流高職院校建設計劃立項建設單位[2]。這是繼2006年啟動的國家示范性高等職業院校建設項目、2012年啟動的國家骨干高職院校建設項目以及從2012年開始廣東省分兩批推行的省級示范性高職院校建設項目后,廣東省推行的又一高職院校示范校建設項目。這一系列的建設項目是國家以及廣東省從戰略層次對高職教育發展的規劃和扶持,從政策評價角度看立項的高職院校是否在建設完成后取得顯著效果?該類政策對高職教育發展是否起到輻射帶動作用?建設戰略對哪些指標的影響更顯著?這一系列問題的研究不僅僅是對政策效果的評價,更是日后戰略調整的重要依據。 本研究基于政策過程理論、系統理論和信號理論構建了PLS-SEM 模型對示范院校政策推行的作用效果進行了分析,并驗證了政策作用的路徑,為進一步探討高職示范性院校建設項目的戰略效果奠定了理論基礎。

一、理論與假設

(一)教育政策

學術界對教育政策的普遍觀點是教育是一種“規定”、“行動準則”和“指南”,教育政策確定了應該做什么以及應該怎么做的問題[3]。 作為教育政策制定者,各級政府負有教育的行政或法律責任,因此各級政府的政策制定不僅僅反映了其在一定時期的目標和行為準則,更是教育資源調配的行動依據和指南[4-5]。 教育政策是一種有組織的動態發展過程,是政治實體結合一定的歷史背景和目標任務對教育內外部關系進行協調的依據和準則,它是國家公共政策的重要組成部分,是政府發展教育的意志和行動的集中體現[6]。 從邏輯學角度來說,政策、公共政策和教育政策三者之間是上位與下位概念的關系,政策是公共政策的上位概念,公共政策是教育政策的上位概念[7]。 因此也有學者認為教育政策是公共政策在教育領域的延伸和發展。

盡管制定教育政策的各級政府負有教育的行政或法律責任,但教育政策與教育法規兩個概念任然存在較大區別,二者在執行方式、規范程度以及穩定性方面都存在較大差異,制定和推行教育政策應當在現行的教育法規框架之下進行,同時教育法規是教育政策的有力保障[8]。

(二)教育政策的過程與模型構建

教育政策隸屬于政府公共政策的一部分,是政府為應對和解決特定歷史時期產生的教育需求而制定的。 教育政策頒布后還需要不斷修訂、補充和完善,且教育政策的實施效果如何還需要在其實施過程中進行評估分析[9]。 教育政策的評價與分析就是運用合理的評價標準通過對政策運行過程的分析與判斷來總結和發現問題,進而完善教育政策保障其良性的運行服務[10]。 教育政策評價與分析需要通過對教育政策實施過程的各個環節和階段的考察,對教育政策的可行性和科學性以及其實施后的收益和效果進行綜合的分析判斷,為政策的改進和完善提供依據和方向[11]。

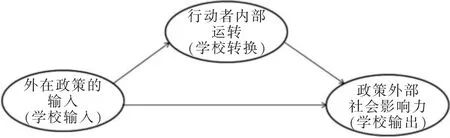

政策過程是政策在內部自身體系與外部環境系統的交互作用下,政策主客體所構成的各環節相互依存和銜接的動態運轉過程,該過程具有長期動態和漸變的特征[12]。 Ripley(1985)提出政策過程是由議程設置、計劃的形成和確立、計劃執行、執行情況的評估和對政策未來的謀劃五個階段構成[13]。Anderson(2014)則將政策過程分為問題確認、建議的形成、決策過程、政策選定、執行政策和評估政策六個階段[14]。 由此可見政策過程是一個周期,在政策過程中可能會在任一階段終止,也可能會在任一時間和階段重新恢復,因此一些政策的過程可能會被縮短或者中斷。 基于動態的政策過程,在過程分析問題的研究上可以引進其他步驟或者方法,例如: 將整個政策過程視為一個動態的政策過程系統,通過系統的輸入、系統中的轉換和系統的輸出來分析政策過程的效果[15];或者按照政策過程分析的框架,將政策過程分為三個因素:在整個政策過程中發揮影響力的行動者;代表政策內在功能的政策社會影響力;法律和行政制約的政策外在結構[16]。本研究結合系統論對政策過程分析的框架進行重構,構建了以下模型(見圖1)。

圖1 研究模型構建

外在政策的輸入與政策外部社會影響力:本文主要研究廣東省示范院校建設的戰略作用與效果,因此外部政策輸入變量的量化主要從示范校的立項層次和是否獲得廣東省一流高校遴選兩個維度來測量。將廣東省一流高校遴選維度從示范校立項層次中獨立出來是因為繼2015年11月國務院印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》并啟動“雙一流”工程以后,廣東省推行的在高等職業教育領域建設全國一流并具有世界影響力的高職院校建設計劃項目,和以往的示范校建設項目是獨立的。政策外部社會影響力變量主要從向社會輸送的人才、學校每年各類參賽獲獎數和每年論文發表數三個維度測量。三個測量指標既是學校的輸出,同時又是具有社會影響力的產出評價指標。

對于高職院校來說不論是獲得哪個層次的示范院校建設項目的立項,都將產生兩方面的作用:第一,根據Spence(1973)基于就業市場研究所提出的信號理論,由于在勞動力市場上雇主區分申請者質量時的信息不對稱,導致雇主無法確定優秀的申請者,此時就需要教育背景作為信號來減少這種信息的不對稱。 Spence 提出了信號理論的兩條確立標準:可以觀察和難以模仿[17]。 周光禮(2017)指出從信號理論的視角,高校品牌就是專有的信用符號,通過信用符號的發送減少信息的不對稱提高選擇效率,因此信號就是品牌[18]。 本研究所選取的示范校的立項層次和是否獲得廣東省一流高校遴選情況符合信號理論的兩條基本標準,獲得項目遴選的學校品牌效應將獲得極大提升,直接正向影響學校的社會影響力和學校的輸出。 第二,為了完成項目建設的各項驗收指標,各立項院校將主動優化內部運行機制的建設和資源的使用,進而正向影響學校的輸出。

假設1:外在政策輸入顯著正向影響政策外部影響力。

行動者內部運轉的中介作用:行動者內部運轉變量主要從示范項目建設時間、 專任教師人數、教學研究經費投入、課題數量、設備采購投入等五個維度來測量。首先,行動者是一個廣泛的概念,涵蓋了各利益相關群體、政府部門、媒體和專家學者[19]。由于本研究是將整個政策過程視為一個動態的政策過程系統,通過系統的輸入、轉換和輸出來分析政策過程的效果,因此本文選取了行動者中的核心主體“高職院校”作為一個系統變量,通過這一個系統的輸入、轉換和輸出來研究政策過程的路徑。 其次,作為一個獨立子系統,高職院校內部的運轉指標有很多,而且不同高職院校的同一指標也存在較大差異,本研究借鑒了美國高校的教師、學生、基本和經費投入四個內部質量評價指標[20],并結合中國高職院校特點構建了以內部質量監控指標來測量內部運轉情況的高職院校內部的運轉指標,當學校獲得示范校建設項目政策輸入時專任教師數、教學研究經費投入、課題數量、設備采購投入都會相應地提升,且項目建設周期越長,學校的質量會越高,進而提升學校的輸出。

基于以上論述我們有了第2 個假設。

假設2:行動者內部運轉在外部政策輸入與政策外部影響力之間起到中介作用。

二、數據的測量與收集

(一)研究指標體系的構建

依據評價指標的構建我們選取以下變量作為研究的主要變量,其劃分標準以及其編碼方法見表1。

(二)數據的收集和研究方法

我們選取了2016年廣東地區高等職業院校作為研究對象,研究數據來自于各個學院官方網站、深度訪談以及問卷收集所獲得的材料。各個變量選取上采用以下標準:首先,參賽獲獎的數量計算方法是以省級以上的獲獎項目數量為計算依據。 其次,課題數量的計算方法是以省級以上課題立項數量為計算依據。最后,示范項目建設時間是樣本院校的數據統計時間減去該院校第一個示范校項目立項時間,剔除數據缺失的樣本,最終確定了62 所高職院校,采用2016年的截面數據。本研究選擇SmartPLS 3.0 軟件構建的PLS-SEM 模型對數據分布沒有要求,而且適合小樣本分析,符合研究的需求。

三、數據分析

(一)模型的信度與效度檢驗

觀測變量的信度:本研究采用因子載荷來判斷觀測變量的信度,不同學者對因子載荷臨界值有不同的界定,Carmines 等提出因子載荷應該等于或大于0.707[21],Igbaria 等則認為,因子載荷大于0.3 就可以判斷為顯著,最小的可接受標準為0.4[22]。 本文采用Carmines 提出的因子載荷臨界值0.707,如表2所示,所有觀測變量的因子載荷均超過0.707,模型的觀測變量通過信度檢驗。

模型的聚合信度:本文采用組合信度(Composite Reliability;CR)和收斂效度(Average variance extracted;AVE) 判斷模型的聚合信度,Fornell C 以及Bagozzi R 等提出當CR 的值大于0.6 時表明模型的構念指標的內部一致性較高[23-24],后來孫繼紅等將組合信度CR 臨界值的判斷標準提升到了0.7[25]。而判斷收斂效度的平均變異抽取量AVE 的臨界值應該大于0.5[26]。 表2所示,CR 均大于0.8,AVE 均大于0.5,模型的聚合信度符合要求。

多重共線性檢驗, 通過計算方差膨脹因子(VIF)來判斷解釋變量之間是否存在多重共線性的問題,如表2所示VIF 的取值范圍為1.467-1.933,小于10,因此排除變量多重共線性的問題。

潛變量的區別效度:本研究采用區別效度常用的檢驗方法,首先計算潛變量AVE 值的平方根,然后構建以AVE 平方根為對角線的潛變量相關系數矩陣, 最后通過比較AVE 平方根與所在列和行的相關系數進行效度判斷[27]。 如表3所示,所有潛變量的AVE 平方根均大于潛變量相關系數最大值,因此本研究的區別效度符合要求。

(二)PLS 路徑分析

運用SmartPLS 軟件通過偏最小二乘法計算出模型路徑系數和R2(見圖2),然后運用bootstrap 方法計算出模型路徑的顯著性水平(見表4)。

圖2 模型路徑計算結果

表4 模型的路徑系數及顯著性水平

結果顯示:外在政策的輸入對行動者內部運轉有顯著正向影響(β=0.689,P〈0.000),行動者內部運轉對政策外部社會影響力有顯著正向影響(β=0.830,P〈0.000),由此判定假設2 成立。 外在政策的輸入對政策外部社會影響力的影響并不顯著(β=-0.023,P〈0.799),由此判定假設1 不成立。

根據Baron R 提出的回歸系數判別中介效應的方法,在中介效應模型中,當路徑a 和路徑b 的回歸系數顯著,而路徑c 的回歸系數不顯著時,此時判定模型為完全中介模型[28]。 在本研究的模型中,外在政策的輸入對政策外部社會影響力的作用(路徑c), 將完全通過外在政策的輸入對行動者內部運轉的作用(路徑a)再到行動者內部運轉對政策外部社會影響力的作用(路徑b)來實現,外在政策的輸入對政策外部社會影響力無法產生直接影響。

四、研究結論與建議

基于信號理論高校品牌就是專有的信用符號,通過信用符號的發送減少信息的不對稱提高選擇效率,因此信號就是品牌,而獲得示范校項目遴選的學校品牌效應將獲得極大提升。 研究結果顯示:基于以上的理論構建的關于示范校項目遴選(外在政策的輸入)將直接正向影響學校的社會影響力和學校的輸出的假設并不成立,這說明相關建設項目無法直接影響到學校的產出,品牌效應無法直接轉化為學校的輸出。

基于過程理論和系統理論的政策過程是一個動態的政策過程系統,可以通過系統的輸入、轉換和輸出來分析政策過程的效果,那么政策效果的系統性分析就需要通過外在政策輸入(學校的輸入)、行動者內部運轉(學校的轉換)、政策外部社會影響力(學校的輸出)關系來研究。 研究結果顯示:基于以上理論的關于行動者內部運轉在外部政策輸入與政策外部影響力之間起到中介作用的假設成立,而且行動者內部運轉起到的是完全中介作用,這說明當學校獲得相關建設項目后,外部政策的輸入必須經過學校內部運轉才能轉換為政策外部社會影響力,這充分說明了行動者(學校)對政策實施效果的核心作用。

無論是前期各個層級的示范院校建設項目,還是后來廣東省一流高職院校建設項目,相關教育政策制定的目的是辦好一批高職院校,一方面是提升學校辦學質量、構建學校品牌擴大職業教育的影響力, 另一方面是促進優質高職院校的輻射帶動作用,推動職業教育的發展。 根據研究結果顯示建設項目要真正發揮作用并不是學校獲得建設項目以后就可以直接產生,而需要學校對政策的消化吸收后結合學校內部的高效運行后才能產生,因此政策制定的主體不應該只關注項目的評審,更重要的是注重項目的驗收,嚴把項目驗收合格關,否則一旦出現“重申報評審、輕審查驗收”的政策導向必定導致學校“重立項,輕建設”的現象,不僅無法實現政策預定效果,甚至可能會出現負面的影響效果。

本研究的調研數據全部來自廣東省的高職院校,研究結果受到了樣本選擇的地域限制,作為中國高等職業教育發展的先進省份,廣東高等職業教育具有一定的代表性,但由于地區發展不平衡的問題存在,其他省份的樣本是否同樣支持本研究的理論還需要進一步的論證。

尋租理論指出尋租產生的根源是政府掌握了資源的管制和分配權力[29],由于示范院校建設的相關項目涉及到政府各級教育主管部門對辦學資源的管制和分配,因此學校有很強的動機與政府教育主管部門維持良好的關系, 以謀求更多的資源,這極有可能產生尋租問題。這一問題的出現是否會對項目遴選結果產生影響以及如何影響是未來研究的一個重要拓展方向。