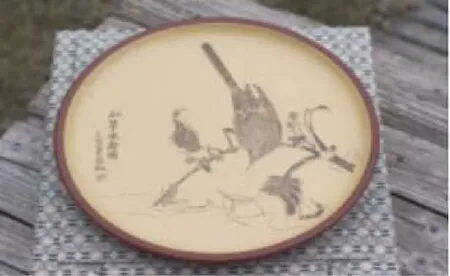

花紅鳥翠在玉盤

——淺析“紅蓼水禽圖掛盤”的造型藝術特征

張 裕

(江蘇 宜興 214200)

一、意蘊

古往今來,人類對于美的追求從未停止,無論是在美的創作上還是在美的欣賞上都有著極為豐富的歷史可循。在每一個歷史節點上,“美”都是不能忽視的一個重要部分,人們在物質生活的滿足及發展的基礎上,精神生活也越發豐富起來,審美觀念也逐漸改變,因此才誕生出大量的精美藝術品。我們的前輩們在條件十分有限的情況下創作出的作品,不僅為我們奠定了日后創新、發展的基礎,更將深厚、卓越的文化精神與民族情感凝聚在其中,在漫長的歲月之中成為支撐、指引我們的一種精神力量。

“掛盤”就是這樣一種精致高雅而又極具文化內涵的一種藝術品。燒陶技術在中國由來已久,有在國內享有盛名的青花瓷,也有在尋常百姓家隨時可見的瓷碟瓷碗,可以說中國人與陶瓷制品是有著深厚的感情的,也正基于此,掛盤才得以誕生發展。在本來樸素光潔的玉盤之上進行裝飾,一種別樣的美感與文化意蘊便由此生成,與其他裝飾品不同,玉盤的光澤度使得其裝飾也因此顯得格外明亮透徹,這種古樸典雅而又高貴大方的氣質符合中國人的審美心理需要,人們喜歡掛盤裝飾也就不足為奇了。

此件“紅蓼水禽圖掛盤”是一件具有代表性的掛盤藝術品,陶瓷藝術與中國傳統的繪畫技術相結合,在使人感受到美的同時也感受到了中國傳統文化那種深遠的影響力以及手工匠人的慧心與中華兒女的深重情感。此件掛盤成圓潤飽滿的圓形,邊緣微微凸起,掛盤表面平滑細膩,工藝精湛。掛盤表面呈鵝黃色,呈啞光狀態,顯得溫柔低調,自然古樸。掛盤邊緣為紫紅色,顏色飽滿,同為啞光狀態。這樣的顏色搭配便構成了此件掛盤的醇厚溫暖的總體基調,體現出手工藝者對于掛盤總體審美特色的把握。

《紅蓼水禽圖》在中國美術史上是一幅以描繪花鳥而出名的畫作,人們認為該畫是由五代名家徐崇矩所作,或宋徽宗趙佶所作。其所繪意境正如詩中所詠:“西風紅蓼香,水禽破蒼茫。小蝦清灘里,漣漪泛斜陽。”作者在這件掛盤中以刀代筆,將這一幅千古名作以另一種方式表達出來,巧妙的將中國古典國畫中的構圖技巧運用到刻繪裝飾之中,注重空間感與和諧感,詮釋出該畫作的另一種美。

畫中的“紅蓼”是一種長有紅色穗狀花的植物,別名狗尾巴花、狼尾巴花。古代又稱“紅萆”、“蘢古”、“蘢鼓”、“水葒”,在《詩經·鄭風·山有扶蘇》中有云:“山有橋松,隰有游龍。不見子充,乃見狡童。”這里的“游龍”也就是指“紅蓼”,稱其為“游龍”,按鄭康成的解釋,是因為“枝葉之放縱也”,即紅蓼的莖在水邊四處蔓延,猶如紅色的游龍。

在此畫中,水邊盛開一枝紅蓼,聰明的翠鳥發現波中青蝦,悄然飛落紅蓼枝頭,引喙而啄。纖細的紅蓼被翠鳥壓彎,梢頭與葉尖浸入水中。調皮的青蝦依然在水中靈活地悠游,對“敵人”的來襲渾然不知。自然界中這驚險的一霎被巧妙地攝入盤中,靈動而傳神,盤中有畫,畫中有景,動靜結合,栩栩如生,雖未著一色,然而那嬌艷的紅蓼,英武的翠鳥與俏皮的青蝦都已在人們的腦海之中,看似簡約的掛盤能夠使人們在腦海中構建起屬于自己的風景圖畫,而中國傳統的那種樸素的自然美學也蘊含于其中,超脫的境界便由此展現出來。在一件小小的掛盤之中,包含了自然界的美景,包含了萬物相生相克的道理,包含了獨特的人生境界,真可謂“麻雀雖小,五臟俱全”了。

在二十一世紀的今天,古樸的傳統工藝品仍然為人們喜愛和收藏,無論是作為家中裝飾或是人生態度的表達,傳統工藝品都極為適合。正如在這件紅蓼水禽圖掛盤之中,我們不僅僅感受其表面的美、更是透過表面了解到手工藝人的苦心,了解到中國傳統工藝的博大精深,感受到古典文化悠遠深厚的魅力。

二、結語

通過分析這件“紅蓼水禽圖掛盤”藝術作品,我們對它的藝術造型特征有了一定的了解,也掌握到一些相關的文化內涵,這也說明了古典工藝品在今天仍然有非常大的生存與發展空間,而它們的未來,要靠代代中華兒女去守護、去傳承。