淺析傳統和聲學理論與鋼琴即興伴奏之間的統一與對立

——以伊·斯波索賓小組編著的《和聲學教程》為例

劉耀圣

(北華大學 師范分院,吉林 吉林 132000)

時至今日,伊·斯波索賓理論小組在前蘇聯時期所編著的《和聲學教程》(以下簡稱《教程》)依舊是大多數專業音樂院校所使用的必修教材,這一方面彰顯了該教材在學術界舉足輕重的地位,同時,也從側面體現出了和聲學這一學科相較于其它學科在與時俱進方面的不足。筆者所教學生在初步完成了這套教材大部分章節的學習后,試圖將該理論在鋼琴即興伴奏中加以應用,發現演奏效果不甚理想,一些嚴格遵守“清規戒律”的學生,有時甚至步入了無從“下手”、不敢“下手”的境地。因此,筆者認為有必要將一些和聲學理論與實際演奏方式之間所存在的異同列出,使讀者能夠將理論實踐化。現將四處具有代表性的地方與讀者分享。

一、“功能”和聲背景下旋律連接法中的低音走向及其它和弦音的跳進

《教程》在第三章中對旋律連接法的概念作出了解釋,即:“和弦連接時,沒有一個聲部保持不動,即使在有共同音時也是這樣”。《教程》隨后對旋律連接法的具體操作進行了明確說明,即:“當四、五度關系的三和弦作旋律連接法時,低音作四度而不是五度的進行”,這樣的硬性要求在《教程》后面的章節中并沒有明顯的調整,而在鋼琴即興伴奏中,如果完全遵照這種聲部進行的規則,就會產生種種問題。

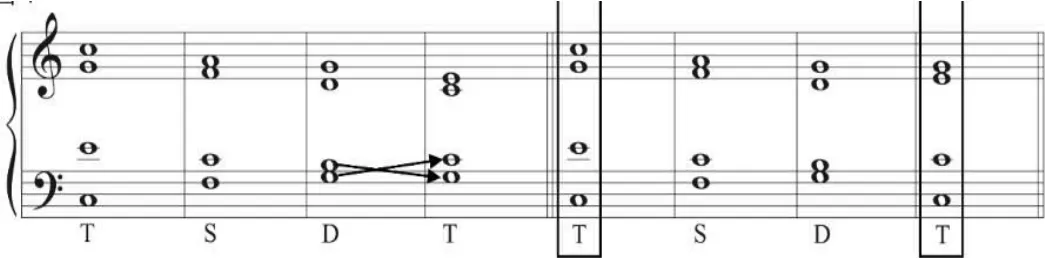

如圖1所示,在T—S—D—T的和弦連續進行中,按照《教程》中旋律連接法的要求進行各聲部連接,會產生聲部交叉的現象,從而使第二個T和弦由于低音為G音而“功能”模糊。倘若在D和弦至T和弦連接的過程中將連接方法變更為和聲連接法,即:共同音保持,非共同音作一度、二度、三度的進行,那么,第二個T和弦中的和弦音的排列方式相較于第一個T和弦將發生改變,這給完全依靠腦補來進行即興彈奏的演奏者帶來了一定的困難和不便。追本溯源,《教程》之所以將連接方法作上述要求,其目的是為了同時達到以下三點:(1)避免四部同向;(2)避免聲部交叉;(3)除根音外,所有聲部平穩進行。我們可以視這種聲部進行所產生的聲音效果最為理想,但在實際即興演奏的過程中,大可不必如此照搬、教條,也不可能做到每一次和弦的連接都完全地遵守《教程》中的各項法則,打破陳規既可行又必行。

筆者給出三點理由:首先,只要不出現連續、大量的“四部同向”進行,就不會產生《教程》中所描述的懸浮感、下墜感;其次,鋼琴聲部之間的獨立性較管弦樂隊產生的聲音效果而言具有很大的差距,因此,聲部之間音與音的交叉現象有時也就忽略不計了;另外,當和弦內部沒有諸如三全音等傾向性強烈的結構時,和弦內、外聲部均可以自由地跳進,用略微犧牲穩定感的代價來換取鋼琴演奏的便捷性。在實際的即興伴奏中,演奏者可以如圖2所示進行操作。

圖1

圖2

二、關于屬七和弦的使用及和弦“把位”優先級

屬七和弦的三音與七音構成三全音結構,為屬七和弦的特征音。此二音同時發聲,聲音尖銳、不協和,具有強烈的傾向性。在鋼琴即興伴奏中,演奏者需盡可能地將三音、七音同時奏出,五音可以省略,且不必按照《教程》中所要求的那樣用根音加以填補。

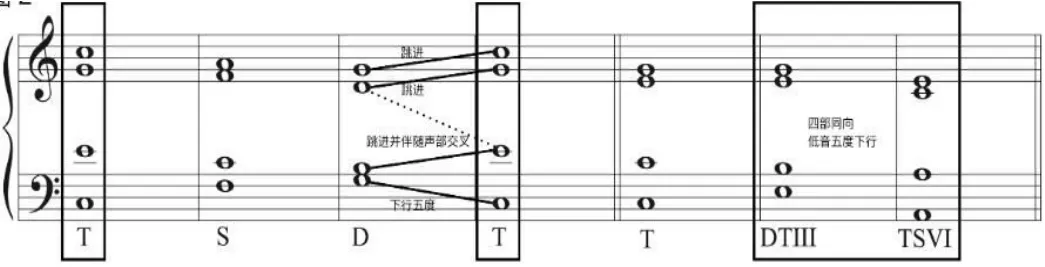

如圖3、圖4所示,屬七和弦無論是以柱式和弦的形式出現,還是以半分解和弦的形式出現,三音與七音始終同時發聲。不僅如此,七音由于是按照三度疊置的原則最后生成的,被視為不協和音響效果的根源,它的“引入”和“解決”都需要盡可能地按照其調內傾向性平穩進行,避免使人產生突兀的感覺。也正因如此,演奏者面臨了一個新的問題,即:在鋼琴即興伴奏時,哪個和弦的“把位”作為優先考慮的對象。在《教程》中,由于是理論為主,和弦內聲部的排列方式我們一般不作太多考量,開放排列、密集排列、混合排列,都視其為正確。書后習題的作答,一般也是按照從左至右的書寫習慣加以進行,偶爾在出現“反功能”的時候會對前、后幾小節在“功能”上加以調整,僅此而已。但到了鋼琴即興伴奏這種需要實際操作的時候,由于受到鋼琴各音區音色不同、手掌大小等條件的影響和制約,和弦音排列方式的自由度將大大縮小,筆者認為應如圖3中的序號所示,優先確定屬七和弦的把位,然后再按照從右至左的順序對相鄰小節的和弦加以規范連接,逐一確定各和弦的“把位”。這樣既可以最大限度的確保屬七和弦的三音和七音同時出現,又可以對格外引人注意的七音作出平穩“引入”“解決”的處理。盡管練習者在最初時以這樣的方式彈奏樂曲會產生少許不適感,但只要多加練習,形成習慣,這種不良的感覺便會自然消除。

圖3

圖4

三、關于鋼琴即興伴奏中和聲邏輯和“功能”

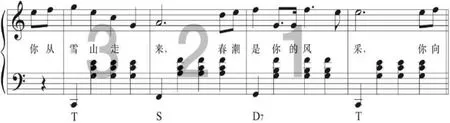

斯波索賓理論小組編著的整套《和聲學教程》主要是對古典、浪漫主義時期音樂作品中和聲之間的邏輯以及“功能”進行講解和論述,學習者很容易產生錯誤、片面的認識,那就是:和聲的“功能”邏輯是一成不變的;音樂中處處存在“功能”;鋼琴即興伴奏一刻也離不開“功能”。這種對和聲邏輯的誤解和對和聲“功能”過分“推崇”的思維方式,大大束縛了即興演奏者的發揮空間。首先,運用幾百年前的和聲邏輯給當下創作的歌曲即興伴奏造成的結果是:要么選配出的和弦達不到預期效果,要么大大提高了演奏者的“試錯”成本。以TSⅥ和弦舉例。《教程》中對該和弦的使用目的和作用歸納如下:(1)阻礙進行,即:TSⅥ處于D和弦之后,起到阻礙D—T和弦進行的作用;(2)過渡,即:TSⅥ處于T和弦與S和弦之間,起到銜接二者的作用;(3)替換,即:用TSⅥ代替S和弦,發揮下屬和弦的的“功能”。但到了現如今,在面對大量用諸如 T—D6—TSⅥ—DTⅢ6—S—T6—SⅡ—D“功能”序列編創的流行歌曲時,如果依舊按照《教程》中對TSⅥ描述的那樣去思考、應用,所演奏出來的聲音效果一定是不理想的。其次,有的時候演奏者需要弱化和聲的“功能”,更多地從和聲色彩的角度出發來詮釋音樂。如圖5所示,《長江之歌》倒數第三小節運用了調式降Ⅲ級上建立的大三和弦。降Ⅲ級音和降Ⅶ級音的出現,使該和弦基本脫離了原調的“功能”體系,前后和弦的“功能”也排除了其作為副屬和弦、副下屬和弦的邏輯性。因此可以說:該和弦的運用更多是出于豐富和聲色彩的考量,演奏者可以打破思維定勢加以模仿。

圖5

四、關于“功能”和弦標記法與數字和弦標記法

“功能”作為《教程》講解和論述的中心,每個和弦的標記自然也就離不開其所蘊含的“功能”的 字樣,如T、D、TSⅥ、DTⅢ等。但這樣的標記方式在傳統和聲功能淡化的當下被漸漸舍棄了,越來越多的鋼琴即興伴奏教材采用更加簡單明了的阿拉伯數字對和弦進行表示。

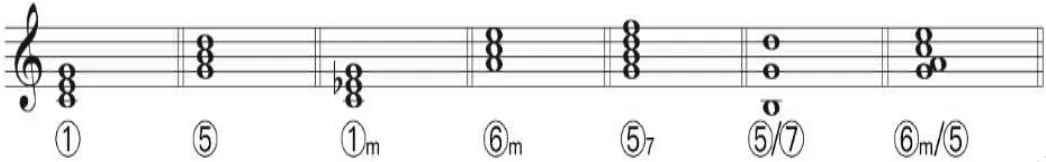

如圖6所示,阿拉伯數字代表自然大調的調式音級。一個阿拉伯數字的單獨出現,其含義為在所對應的調式音級上建立大三和弦。數字與小寫字母m的組合,其含義為在所對應的調式音級上建立小三和弦。數字與7的組合,代表在所對應的調式音級上建立大小七和弦,即屬七和弦。數字右側有斜線,我們稱之為斜線和弦。斜線和弦表達的含義視情況不同而有所不同:(1)如果斜線右側數字所代表的音恰好為斜線左側和弦的和弦音,那么我們可以視這種斜線和弦為轉位和弦。(2)如果斜線右側數字所代表的音不是斜線左側和弦的和弦音,那么其代表的含義為在斜線右側音的上方建立一個斜線左側數字所代表的和弦。這種用阿拉伯數字加字母表示和弦的方式優點是直觀,能夠讓演奏者在最短的時間內捕獲其所需要的信息。但這種標記法也有不足之處,那就是對和弦的“功能”體現不夠充分。比如在小調作品中,屬和弦用③或③m表示,而主和弦用⑥m表示,即便樂曲已經回歸到穩定的主和弦,在視覺上依舊給人一種不穩定的錯覺。這種標記法與傳統樂理、傳統和聲學對調式和弦的描述是存在某些矛盾和沖突的。筆者認為,上述兩種和弦標記方式各有所長,對鋼琴即興伴奏的學習者來說,都必須掌握。

圖6

五、結語

傳統和聲學理論與鋼琴即興伴奏之間既有統一的一面,也有對立的一面。我們只有不斷地分析、總結二者之間的關系才能真正做到將理論實踐化。以上僅是筆者在教學過程中總結出的比較有代表性的四個方面,希望能給讀者在今后的理論學習和演奏實踐中帶來有益的幫助。