腦梗死患者發病與其心率和脈壓差的關系研究

李振東

【摘要】目的 研究腦梗死患者發病與其心率和脈壓差的相關性。方法 納入2018年10月~2019年10月我院收治的急性腦梗死患者40例和非急性腦梗死患者40例,根據其心率及脈壓差的不同各分為2組,按照TOAST分型將其分為小血管病變型、心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型,比較心率及脈壓差不同組患者不同發病機制的發病率,分析腦梗死患者發病與其心率和脈壓差的相關性。結果 心率≥80 min組的心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型發病率高于心率<80 min組,脈壓差≥60 mmHg組的小血管病變型、大動脈粥樣硬化型發病率高于脈壓差<60 mmHg組,均為P<0.05。結論 腦梗死患者發病與其心率和脈壓差具有一定的相關性,可作為預測指標。

【關鍵詞】腦梗死;心率;脈壓差

動脈粥樣硬化在臨床上是導致缺血性腦血管病發生的主要原因,研究發現脈壓差比血壓對腦血管疾病的影響更大[1]。脈壓差增大是腦血管病重要的、獨立的危險因素,隨著患者年齡不斷增大,生理機體出現下降,故老年人發生心血管疾病的概率增高[2]。靜息的心率也與缺血性腦血管病的發生有關,心率增快高血壓會增加。基于腦梗死的發病機制,按照TOAST分型可將其分為小血管病變型、心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型。在本次研究中,選取2018年10月~2019年10月我院收治的急性腦梗死患者40例和非急性腦梗死患者40例為研究對象,旨在分析腦梗死患者發病與其心率和脈壓差的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年10月~2019年10月我院收治的急性腦梗死患者40例和非急性腦梗死患者40例為研究對象,其中急性腦梗死組男性22例,女性18例;平均年齡(61.82±8.72)歲。非急性腦梗死組男性21例,女性19例;平均年齡(60.72±9.72)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

納入標準:①發病時間<2周,年齡>40歲;②急性腦梗死組為新發腦梗死患者。

排除標準:①并發惡性腫瘤、腎功能不全、貧血等各種疾病者;②合并冠狀動脈心臟病的患者。

1.3 方法

1.3.1 檢查項目:入院當天,給予患者脈壓、心率、體溫等各種監測,抽血檢查血常規等項目,并詢問患者病史,了解各種病史和用藥情況等信息,同時進行心電圖、心臟超聲等檢查。

1.3.2 檢查方法:所有患者均在正常時間段內進行測量,且沒有發生過劇烈運動。①脈壓監測:在白天時間6:00~22:00測量血壓,30 min/次,在夜間時間22:00~6:00測量血壓,1 h/次,共測量40次。計算脈壓差,平均脈壓差=收縮壓-舒張壓。按照平均脈壓差是否>60 mmHg,可將其分為<60 mmHg和≥60 mmHg2組。②心率監測:計算心率,按照心率是否大于80次/min,可將其分為<80次/min和≥80次/min2組。

1.4 觀察指標及評價標準

比較心率及脈壓差不同組患者不同發病機制的發病率,分析腦梗死患者發病與其心率和脈壓差的相關性。

按照TOAST分型標準,同時結合患者的病情變化、發病過程以及血管成像、腦功能成像、頭核磁平掃分為3種類型:小血管病變型、心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型。

1.5 統計學方法

采用SPSS 22.0統計學軟件分析處理數據,計數資料用n/%表示,用x2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

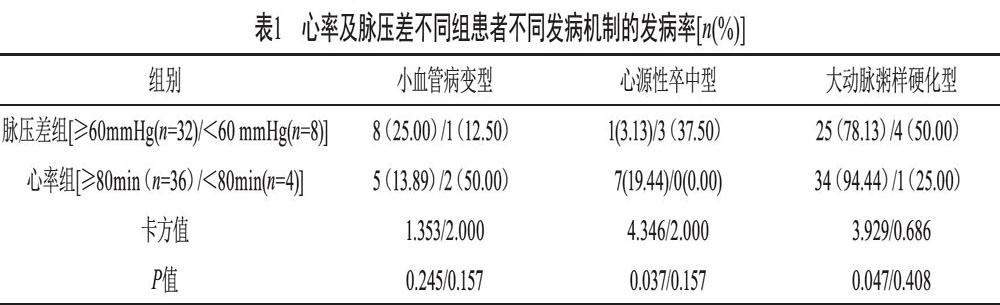

心率≥80 min組的心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型發病率高于心率<80 min組,脈壓差≥60 mmHg組的小血管病變型、大動脈粥樣硬化型發病率高于脈壓差<60 mmHg組,均為P<0.05。見表1

3 討 論

臨床學中,腦梗死又稱做缺血性腦卒中,是指大腦血液供應不足引起,而導致供血區腦組織缺血性壞死癥狀,腦梗死在世界范圍內是一種高致殘率、高致死率的疾病。在臨床上,腦梗死的發病年齡沒有明顯特征性,但老年人的發病率要高于普通人。通過影像學技術檢查,如CT、MRI等,或實驗室檢查(如尿常規、血常規等)均可確診為腦梗死[3]。

急性腦梗死是腦血管疾病之一,臨床較為常見,主要由動脈血管粥樣硬化所致,發病后可引起腦部血管腔發生閉塞或狹窄,導致腦部血液供應不足,引起急性腦供血障礙[4]。引起腦梗死的原因主要是動脈粥樣硬化,之后發展為血小板聚集、堵塞血管,最后發生腦血管事件。在實踐中我們發現腦梗死患者除了服用藥物、戒煙戒酒、控制血壓血糖外,有些患者復發可能與心率有關。近年來,心率成為研究腦梗死相關因素的新焦點。據流行病學研究指出,靜息心率與腦血管疾病有關,是一個獨立存在的危險因素,心率過快會加劇動脈粥樣硬化的發展。故可推斷腦梗死的發病與心率有密切關系,心率增快能夠產生自由基,加速新陳代謝,造成血管內皮組織的損壞,從而加快動脈硬化,增加血栓的危險[5]。本研究結果顯示心率≥80min組的心源性卒中型、大動脈粥樣硬化型發病率高于心率<80 min組(P<0.05)。這也證實了心率與腦梗死的發生有關。隨著年紀越來越大,血管硬度增加,彈性減退,血壓升高。故脈壓差與腦梗死的發生有一定的關系,脈壓差的增加能夠反映動脈硬化的變化[6]。本研究結果顯示組的小血管病變型、大動脈粥樣硬化型發病率高于脈壓差<60 mmHg組(P<0.05)。這也支持了脈壓差與腦梗死之間的關系。

綜上所述,腦梗死患者發病與其心率和脈壓差具有一定的相關性,能夠作為判斷腦梗死的一個重要指標。

參考文獻

[1] 陳 靖,徐宗良,李軍榮,等.血流儲備分數評估頸動脈狹窄介入治療的可行性研究[J].中國腦血管病雜志,2019,16(8):411-415.

[2] 劉吉園,牛小偉,張益銘,等.急性ST段抬高型心肌梗死患者介入治療前后T波峰末間期的變化過程及其與惡性室性心律失常的關系[J].中國循環雜志,2017,32(2):132-136.

[3] 趙一品,季瑩瑩,王豐云,等.纖維蛋白原與白蛋白比值預測急性ST段抬高型心肌梗死患者梗死相關動脈自發再通的價值[J].中華心血管病雜志,2019,47(2):123-128.

[4] 劉紅敏,溫 偉,劉 星,等.靜息心率軌跡對心腦血管事件的影響[J].中華心血管病雜志,2019,47(4):318-325.

[5] 趙誼昶,陳菲菲,弓芳艷,等.Brugada綜合征心室顫動電風暴植入型心律轉復除顫器術后心外膜消融一例[J].中華心血管病雜志,2018,46(11):901-903.

[6] 丁 建,梁 明,楊桂棠,等.冷凍球囊消融治療陣發性心房顫動過程中肺靜脈消融順序對術中迷走神經反射的影響[J].中華心律失常學雜志,2019,23(1):52-56.

本文編輯:董 京