長卷鐵畫《富春山居圖》解析

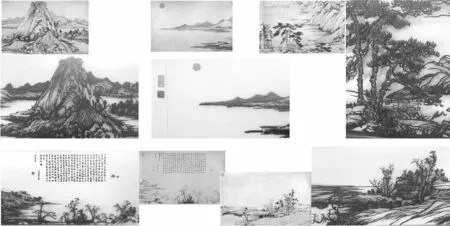

鐵畫藝術源于安徽蕪湖,它以錘代筆,鍛鐵為畫,既有國畫的神韻,又具雕塑的立體美,以其獨特的鍛制技藝和深厚的文化底蘊入選我國第一批非物質文化遺產名錄。鐵畫藝人張家康經過10年醞釀,歷時兩年,于2015年鍛制完成長卷鐵畫《富春山居圖》,總長10.9米,畫面氣勢恢宏,構成元素極為豐富,結合原作情景分解成不等份的七部分,僅鍛制的鐵字就達572個、各類印章17個(圖1)。本文從創作解讀、二重屬性和當下啟示方面,對長卷鐵畫《富春山居圖》進行解析。

一、長卷鐵畫《富春山居圖》創作解讀

長卷鐵畫《富春山居圖》從萌發想法、到著手準備、再到最終完成,其創作過程面臨諸多難題,考驗了創作者的耐心與功力,集中體現匠心與智慧。

一是畫面分段。黃公望《富春山居圖》合璧卷裝裱后長約1036.9厘米、寬約33厘米。將其轉化為鐵畫表現形式,必須對原作進行分段打制,然后拼接成整體。如何分段既不損原作構圖,又能適合鐵畫打制、拼接,這需要仔細揣摩。為了解決畫面分段問題,張家康首先參考現存多個版本《富春山居圖》,仔細甄別最終選擇最為合適的版本放樣畫稿。在畫稿分析研究的基礎上,將原作中自然構圖分割成7段,且尺寸大小并不相同。分段依據是原作中筆畫最少或字數最少、甚至近空白的地方分割成段,這樣最大限度減少了因分段而破壞原作的風貌,盡力追求形似。

二是畫面層次。國畫通過筆墨濃淡技法來塑造畫面遠近層次。然而鐵畫因其材料特點,無法通過濃淡、深淺變化來鍛造畫面層次。為了解決畫面層次感營造,張家康利用鐵片材質特點,一方面通過寬細、厚薄鍛制來營造畫面層次。如圖2中(右上)樹的鍛制,前面的枝葉一般在原作基礎上錘打得略寬厚一點,后面的枝葉在原作基礎上略扣減一點尺寸,打制得稍細薄一點,這樣在形態上就有寬細、厚薄自然層次對比。另一方面,在畫面焊接中,通過凹凸、深淺形成前后層次,即前面的枝葉筆畫凸起,后面的枝葉凹下。因此,完整鐵畫其實是一幅半立體的畫面,有高低、凹凸,畫面層次豐富。這恰恰契合了國畫通過筆墨濃淡等技法在平面中追求深淺、遠近層次之目的,真可謂異曲同工之妙。

圖1

三是畫面元素。黃公望《富春山居圖》中包含大量畫面信息,動靜結合。鐵畫鍛造一方面要最大限度追求原作的相似性,盡力還原畫面元素;另一方面又不能完全照搬原作畫面信息,簡單復制。長卷鐵畫《富春山居圖》一方面盡力還原原作信息,如亭臺樓閣、山水石橋、獨釣漁夫、嬉戲鴨群等看見和不易看見的元素,悉數煅制。特別是原作中采用長披麻皴筆法較多,有的筆觸干枯、色淡近乎不易察覺,相對整個畫面并非關鍵,且利用鐵片鍛造又極其困難,但為了忠實原作,枯淡筆觸均悉數鍛造、拼接,竭盡所能還原原作畫面信息。同時,為了長卷鐵畫《富春山居圖》整體效果,對原作又有刪減,如圖2中(左上)聳立的山峰,原作用了大量線條來塑造,在鐵畫鍛造中,發現如果全部按照原作線條一一鍛造拼接,反而使得山峰煩瑣、匠氣,缺少靈氣。因而去掉了一些并非主要的線條,保留關鍵結構線條,使得畫面更加生動、通透。在長卷鐵畫內容處理上或保留或刪減,盡力追求神似。

二、長卷鐵畫《富春山居圖》二重屬性解讀

(一)藝術作品與非遺產品的二元轉換

長卷鐵畫《富春山居圖》,一方面作為藝術作品呈現,另一方面作為非遺產品存在,“高雅”與“實用”間相互轉換。鐵畫創作題材大都以國畫中山水、花鳥、蟲魚及書法為參照,以鐵為墨、鍛鐵為畫創造出蕪湖鐵畫以來,便形成“高雅品位”的審美意蘊,鐵畫兼具國畫的神韻和雕塑的立體美感。張家康長卷鐵畫《富春山居圖》,是以黃公望《富春山居圖》為藍本,遵循氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置和傳移模寫“直教六法歸洪爐”審美法則進行的二次創作。從約長1036.9厘米、寬33厘米長卷中,錘打千丘萬壑、重巒疊嶂、溪山深遠,飛泉倒掛、亭臺小橋,各得其所。既形象地再現了富春山水的神韻,又把立體美的特征揮灑得淋漓盡致,成為鐵畫藝術大雅之作。蕪湖鐵畫作為第一批國家級非物質文化遺產,其本真性(即原汁原味)、生產性(即實用工藝或工藝美術)尤為突出,成為地域“非遺”的特色與典范。張家康已是省級“非遺”傳承人、高級工藝美術師。長卷鐵畫《富春山居圖》也深深烙上“非遺”印記,成為實用產品,通過對鐵的冶煉、鍛鑄、淬火、焊接、裸漆及剪接技藝等制作,將《富春山居圖》中國畫審美韻味轉化為錚錚鐵骨的工藝用品,飛入尋常百姓家,其實用性一目了然。長卷鐵畫《富春山居圖》在創作方式與生活器用中形成藝術作品與非遺產品的二元轉換。

圖2

(二)藝術家與勞動者的二重結合

長卷鐵畫《富春山居圖》的創作是勞動者與藝術家的二重結合。一方面蕪湖鐵畫本是鐵匠藝人與國畫藝術家合力創制的產物。鐵畫初現于宋、盛于清康熙年間,蕪湖鐵匠湯鵬在畫家蕭云從(清初著名畫家,工山水人物)的啟發與幫助下,以鐵為墨、鍛鐵為畫。據清代《蕪湖縣志》所錄《鐵畫歌序》記載:“湯天池與畫家為鄰,日窺其潑墨勢,畫師叱之。鵬發憤,因煅鐵為山水嶂,寒汀孤嶼,生趣宛然”,也就是說鐵畫的出現是畫家與鐵匠、藝術家與勞動者交流碰撞的結晶。另一方面作為長卷鐵畫《富春山居圖》創作者的張家康,也是工藝美術廠鐵畫車間一名工人(即勞動者),張家康自1961年進入蕪湖市工藝廠成為鐵畫學員以來,始終在鐵畫生產一線,后逐漸成長為工藝美術大師。因其手藝精湛、巧思妙想,其生產的鐵畫制品具備較高的藝術水準和觀賞水平,進而由實用產品轉化為藝術佳品,由勞動者轉變為藝術家。張家康以錘代筆、以鐵作墨,在熊熊火焰和當當錘聲中完成的長卷鐵畫《富春山居圖》,其背后是鐵畫藝人的汗水與勞動,是勞動技能造就了具有藝術價值的鐵畫作品。在鐵畫的創作過程中,張家康的身份是勞動者;完成后的鐵畫作品是優秀的藝術作品,那么張家康的身份便轉化為創作藝術品的藝術家。藝術與勞動貫穿于長卷鐵畫《富春山居圖》的整個創作過程,勞動者和藝術家的兩種身份在張家康身上實現了二重結合。

三、長卷鐵畫《富春山居圖》當代啟示解讀

(一)工匠精神的體現

長卷鐵畫《富春山居圖》的問世,充分體現了一代鐵畫藝人工匠精神的表達與傳承。在資料梳理中,我們發現張家康在43歲時隨國家科技部“中國古代敦煌科技文化藝術交流團”去臺灣地區參加文化藝術交流活動;在參觀臺北故宮博物院的時候第一次看到《富春山居圖·無用師卷》真跡,便萌發鐵畫《富春山居圖》創作想法,但回頭想想總覺得自己的水平不夠,遂暫時放棄這一想法。直到53歲鐵畫鍛制技藝日臻成熟,才開始醞釀《富春山居圖》鐵畫創作事宜,并親赴浙江富陽一帶采風體驗。在制作過程中對每一“筆”仔細打磨,精益求精。其間還婉拒其他鐵畫訂單,專注于《富春山居圖》長卷鐵畫創作。《富春山居圖》長卷鐵畫從萌發想法到醞釀準備,再到創作完成,時間跨度20余年,體現了鐵畫藝人的執著與求精。為了創作出優秀的鐵畫作品,需要自身不斷提高勞動技能和藝術素養。鐵畫藝人僅做一行、精通一業,在鐵畫煅制的天地中,堅守著“精益求精、執著專注、嚴守法度”的工匠精神。

(二)文化自信的標志

蕪湖鐵畫是博大精深的中華文化創新創造的結晶,它在勞動者和藝術家的共同努力下誕生于安徽,并在全國乃至世界范圍內都具有一定的知名度。早在20世紀60年代鐵畫便已走進人民大會堂,作為中華文化的標志向外界展示中國對于自我文化的自信。然而,隨著全球經濟“一體化”浪潮的到來,作為安徽境內土生土長的蕪湖鐵畫隨同其他“非遺”一樣,大都淹沒于浪潮之中。2003年,蕪湖工藝美術廠宣告破產,鐵畫藝人隨之下崗,鐵畫行業陷入混亂,一落千丈。然而,長卷鐵畫《富春山居圖》一經問世、引起轟動,無疑給“日漸消瘦”的蕪湖鐵畫行業注入希望、帶來自信。《富春山居圖》在技藝水平和創作規模上成為蕪湖鐵畫新的“標桿”。先前為了迎合市場需求、降低成本,一味生產造型過于簡單、小型的擺件和掛件,放棄了鐵畫“本真性”的品位和高雅,蕪湖鐵畫無法展現其高超嫻熟的技藝,實為藏在深閨人未知。長卷鐵畫《富春山居圖》的問世,無疑給鐵畫藝人帶來信心,也為鐵畫行業帶來正能量信息,即優秀的鐵畫作品不會因其“不時尚”“不潮流”“不媚俗市場”而被大眾丟棄;恰恰相反,正是那些粗制濫造、低俗劣質的產品,才會被大眾摒棄。與此同時,通過長卷鐵畫《富春山居圖》宏大畫面的鍛造、精美技藝的展現,給受眾美的享受與洗禮,提升大眾對蕪湖鐵畫欣賞水平和接受程度。

結語:長卷鐵畫《富春山居圖》將藝術作品與非遺產品、藝術家和勞動者雙重結合,為當下工匠精神的體現、文化自信的表達帶來啟示。《富春山居圖》長卷鐵畫的問世,無疑是傳統工藝百花園中一朵耀眼的“鐵花”,亦是新常態背景下蕪湖鐵畫又一經典力作,在“煙波浩渺山水色”審美意蘊中造就“鐵為肌骨畫為魂”的不凡氣度。