生態旅游對生態環境影響的監測指標分析

張瀟 趙建偉 沈慶仲 等

摘要 游客在自然保護區內的生態旅游活動,會對生態環境和生物多樣性造成影響。西雙版納國家級自然保護區自1990年起開展生態旅游活動,2014年編制了監測計劃,設置游客數量和行為、重點保護物種及群落等指標和方法,對自然保護區內景區的生態環境進行監測。通過對監測指標的分析,監測的地點和設置的監測指標具有指標性和代表性,監測內容和地點需要進一步補充和完善。

關鍵詞 自然保護區;生態旅游;生態環境;監測;西雙版納

中圖分類號 S181.3文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2019)04-0099-03

Abstract Tourists ecotourism activity ??affected ?ecological environment ?and ??biodiversity ?in ?nature reserve .Ecotourism activity ?was carried ?out ?in ???Xishuangbanna ?National Nature Reserve ??from ?1990.Ecological environment ?of ?scenic spot ?in ?National Nature Reserve ?was monitored ?by compiling monitoring plan ?, setting ?indexes ?,such as ?quantity and behavior ?of tourists , key protected species , community ?in ?2014.Monitoring ??locations ?and ??monitoring indexes ?were ?representative ??by analyzing ??monitoring indexes. Monitoring content ?and ?locations ??need to ??supplement ?and ??perfect.

Key words Nature reserve;Ecotourism;Ecological environment;Monitoring;Xishuangbanna

西雙版納國家級自然保護區在保護好資源的前提下,利用保護區資源優勢,積極開發生態旅游,先后建成了野象谷、望天樹、綠石林、雨林谷、勐遠仙境等生態旅游景區。通過對生態旅游景區的建設和經營,普及了自然科學知識,宣傳了保護區,提高了游客的自然保護意識,履行了保護區全國科普教育基地和云南省科學普及教育基地的職能[1]。游客在自然保護區內的生態旅游活動,會對生態環境和生物多樣性造成影響,開展生態旅游的自然保護區要進行旅游影響的監測。西雙版納國家級自然保護區自2010年開始,分別在望天樹景區和野象谷景區開展“望天樹群落樣地”“野生亞洲象活動”等的監測,2014年編制的《西雙版納國家級自然保護區生物多樣性監測計劃(2015—2019)》[2],“旅游影響”是監測對象之一,并設置游客數量和行為、重點保護物種及群落等監測指標和方法,2015年開始按計劃開展了旅游影響監測。通過對“旅游影響”監測中各項指標、內容和方法的分析,為自然保護區今后開展生態旅游影響生態環境監測提供參考,也為制定自然保護區生態旅游影響監測技術規程/標準提供參考。

1 基本情況

1.1 云南西雙版納國家級自然保護區簡介

云南西雙版納國家級自然保護區位于西雙版納傣族自治州境內,地跨景洪、勐海、勐臘一市二縣,由互不相接的勐養、勐侖、勐臘、尚勇、曼稿5個片區組成,總面積242 510 ?hm 占西雙版納州國土面積的12.68%。區內分布有熱帶雨林、熱帶季雨林、亞熱帶常綠闊葉林、落葉闊葉林、暖性針葉林、竹林、灌叢、草叢等8個植被類型。分布有國家重點保護植物31種,其中Ⅰ級保護植物5種,Ⅱ級保護植物26 種[3]。分布有國家重點保護動物114種,其中Ⅰ級保護動物20 種,Ⅱ級保護動物94 種;共記錄到鳥類19目56科456種[4]。

1.2 西雙版納國家級自然保護區生態旅游概況

自1990年起,保護區管理局就利用得天獨厚的自然資源結合科研項目開始生態旅游的探索,先后在野象谷、望天樹開展了小范圍試驗性的科普旅游活動[1]。1993年編制了《西雙版納國家級自然保護區旅游開發總體規劃設計》,1999年編制了《西雙版納國家級自然保護區生態旅游編制計劃》,2007年編制了《西雙版納國家級自然保護區生態旅游總體規劃》,西雙版納國家級自然保護區生態旅游景區總規劃面積為1465 hm 其中勐養片區455 hm 勐侖片區355 hm 勐臘片區515 hm 尚勇片區60 hm 曼稿片區80 hm 占自然保護區總面積的0.604%。野象谷、望天樹、勐遠仙境、雨林谷和綠石林景區已開展旅游活動區域的面積為1 077 hm 占保護區總面積的0.444%。5個景區為游客提供科普宣傳教育、觀賞、休憩、游玩的場所,主要開展的旅游活動項目有觀光旅游、休閑度假、科考實習等。2015年,5個景區共接待游客238.93萬人次;2016年,共接待游客238.49萬人次。

2 生態環境監測的地點、指標和方法

2.1 游客數量和行為監測

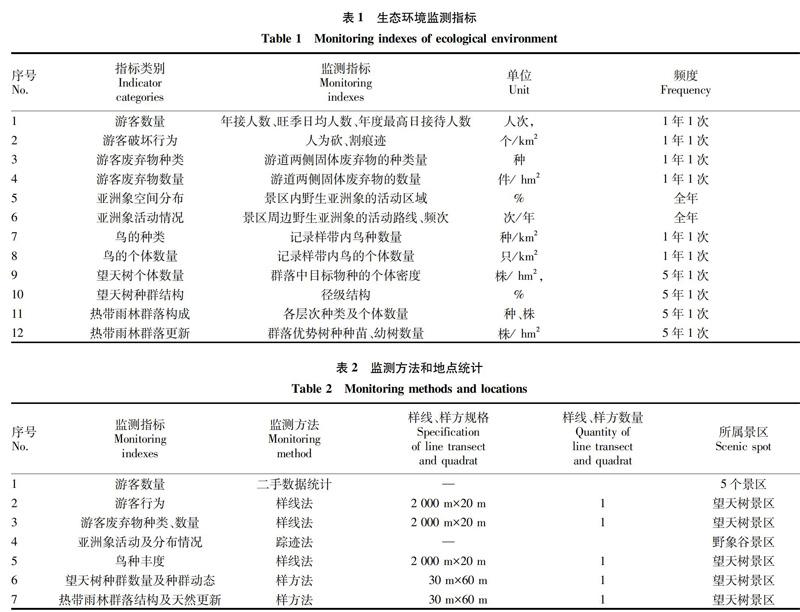

在5個景區用二手數據法,每年1次收集景區年接待人數、旺季日均人數、年度最高日接待人數指標。在望天樹景區設置1條長2 000 m、寬20 m的監測樣線,每年1次收集人為砍、割痕跡,游道兩側固體廢棄物的種類和數量。

2.2 重點保護物種及群落監測

2.2.1 亞洲象(Elephas maximus)監測。

在野象谷景區采用蹤跡法,全年監測景區內野生亞洲象的活動區域和景區周邊野生亞洲象的活動路線、頻次(表1、2)。

2.2.2 鳥類豐度監測。

在望天樹景區內設置1條長2 000 m、寬20 m樣帶,每年1次監測樣帶內鳥種數量和鳥的個體數量(表1、2)。

2.2.3 熱帶雨林(季節性雨林)和望天樹(Shorea chinensis)監測。

在望天樹景區設置1塊30 m×60 m以望天樹為主的季節性雨林樣地,每5年1次收集季節性雨林群落內各層次物種種類及個體數量、群落優勢樹種種苗、幼樹數量。收集樣地內望天樹的個體密度、徑級結構[5](表1、2)。

3 結果與分析

3.1 沒有可依據的技術規程/標準

通過查閱相關文獻資料發現,目前國內還沒有關于旅游影響監測的技術規程/標準可以參照。在《自然保護區生態旅游規劃技術規程》[6]中,對于自然保護區生態旅游的生態環境監測,其“監測內容包括旅游區內的生物資源、自然景觀、水環境、空氣環境、土壤環境等方面,確定了選擇監測指標和監測點的原則:“生態環境的監測可結合當地的生態特征,選擇具有指示性、代表性的指標和固定監測點,建立相應的監測程序;在森林類型的旅游區,指標可包括植被結構、土壤及區內動植物種群等,監測方法可按有關標準執行”。國內外學者進行了生態旅游對動植物、生態環境影響等方面的研究,如:馬建章等[7]自然保護區生態旅游對野生動物的影響,李文斌等[8]探討生態旅游對野生鳥類行為的影響探討”,

李繼愛[9]評價生態旅游開發建設項目(龍門山景區)對綏中五花頂國家級自然保護區生物多樣性的影響,王家亮等[10]研究生態旅游對大理蒼山溪流細菌學指標的影響,周菲菲[11]分析生態旅游開發對張家界自然保護區植物景觀生態的多尺度影響。

這些研究主要針對特定的對象,研究方法針對性強,對旅游影響生態環境監測指標體系的設置具有極高的參考意義。

3.2 監測的指標具有指示性和代表性

西雙版納國家級自然保護區自2010年開始,分別在望天樹景區和野象谷景區開展了“望天樹群落樣地”“野生亞洲象活動”等的監測,2014年西雙版納國家級自然保護區管護局根據云南省地方標準《自然保護區與國家公園生物多樣性監測技術規程》編制的《西雙版納國家級自然保護區生物多樣性監測計劃(2014—2020)》,以植物群落監測、野生植物監測、野生動物監測、環境要素監測、外來入侵植物監測、旅游影響監測作業監測對象。云南省只有西雙版納國家級自然保護區將“旅游影響監測”列為生物多樣性監測的對象,2015年開始至2017年,按計劃開展了旅游影響監測。“旅游影響監測”的指標、內容和方法設定中,“熱帶雨林(季節性雨林)和望天樹(Shorea chinensis)監測”與“植物群落監測”中設置的指標、內容、方法和樣地相同,不重復開展監測,其他的監測指標和方法單獨設置和實施方法如下:“亞洲象(Elephas maximus)”根據野象谷景區的實際情況采用蹤跡法全年監測;“鳥類豐度”在望天樹景區內設置樣帶,每年監測1次;“游客行為”在望天樹景區內設置樣帶,每年監測1次。西雙版納國家級自然保護區的旅游影響生態環境監測,熱帶雨林和望天樹(Shorea chinensis)監測的指標、內容和方法是根據《云南省_自然保護區與國家公園生物多樣性監測技術規程》[12]設置和實施,其他幾項監測的指標、內容和方法,是按照《自然保護區生態旅游規劃技術規程》[6]中的相關原則,并根據實施監測景區的實際情況設置和實施。熱帶雨林是西雙版納國家級自然保護區的代表植被,望天樹(Shorea chinensis)是國家Ⅰ級保護植物、熱帶雨林的代表性和指示性物種,亞洲象(Elephas maximus)是國家Ⅰ級保護動物,也是代表性和指示性物種。熱帶雨林、望天樹、亞洲象均已被列為旅游影響監測的指標,西雙版納國家級自然保護區旅游影響監測的指標具有指示性和代表性。

3.3 監測內容、地點和指標需要進一步補充完善

西雙版納國家級自然保護區生態旅游影響生態環境監測,從監測的內容看,只開展了生物資源的監測,還可開展自然景觀、水環境、空氣環境、土壤環境等內容的監測。從監測的地點、指標看(表1、2),在5個景區開展“游客數量”監測,但只收集游客人數1項指標,還可增加客源地、滿意度和停留時間等指標。5個景區中有望天樹分布的只有望天樹景區,有亞洲象分布的只有野象谷景區,其他景區可以選擇其他重要物種進行監測。“游客行為”“鳥種豐度”只在望天樹景區開展,其他4個景區也可以開展監測。

4 結語

利用自然保護區的資源優勢開展生態旅游活動,可以普及自然科學知識,宣傳自然保護區,提高游客的自然保護意識,履行保護區科普教育的職能。游客進入自然保護區后,必然會對自然保護區的生態環境造成影響。選擇具有指標性和代表性的監測指標和固定監測定,建立相應的監測程序[2],開展生態旅游影響監測,反映旅游活動對景區資源環境產生的影響,揭示旅游活動對關鍵物種、生物群落動態變化的影響機制,分析景區內生物多樣性變化的原因,有效推進景區內自然資源和旅游活動的科學、規范管理,為減輕旅游對資源環境產生的影響提供科學依據,并為當地相關發展決策提供數據支持。

參考文獻

[1] 沈慶仲.淺析西雙版納自然保護區生態旅游[J].林業調查規劃,2006,31(S2):22-25.

[2] 西雙版納國家級自然保護區管護局.云南西雙版納國家級自然保護區生物多樣性監測計劃(2014-2020)[Z].2014.

[3] 楊宇明,唐芳林.西雙版納國家級自然保護區總體規劃研究[M].北京:科學出版社,2008:4-13.

[4] 吳兆錄.西雙版納國家級自然保護區管理成效評價[M].北京:科學出版社,2008:31.

[5] 王蘭新,郭賢明,趙建偉.自然保護區生物多樣性監測重點分析:以西雙版納為例[J].環境科學導刊,2016,35(4):9-11.

[6] 李忠,唐小平,李云,等.自然保護區生態旅游規劃技術規程:GB/T 20416—2006[S].北京:中國標準出版社,2006.

[7] 馬建章,程鯤.自然保護區生態旅游對野生動物的影響[J].生態學報,2008,28(6):2818-2827.

[8] 李文斌,楊登琴,鄧紅艷,等.生態旅游對野生鳥類行為的影響探討[J].環境保護與循環經濟,2017,37(11):42-43,54.

[9] 李繼愛.生態旅游開發建設項目(龍門山景區)對綏中五花頂國家級自然保護區生物多樣性影響評價[J].山東林業科技,2018,48(4):54-57.

[10] 王家亮,張發,劉碩然,等.生態旅游對大理蒼山溪流細菌學指標的影響[J].大理大學學報,2017,2(12):79-83.

[11] 周菲菲.生態旅游開發對張家界自然保護區植物景觀生態的多尺度影響[J].浙江林業科技,2018,38(2):21-28.

[12] 李玉媛,華朝朗,方波,等.自然保護區與國家公園生物多樣性監測技術規程 第1部分:森林生態系統及野生動植物:DB 53/T 391—2012[S].云南省質量技術監督局,2012.