淺析四川省2012―2015年城鄉人員就業狀況

唐艷輝 先茂陽 王瑤

摘 要:就業乃民生之本。作為人口大省、農業大省的四川,就業顯得更為重要。在勞動力資源總數中,在就業總量中,來自鄉村的勞動力占七成之多,然而他們的就業面很大程度上依舊停留在第一產業,就業面過窄,然而城鎮人員雖勞動力資源只占三成,卻是就業行業眾多,分散于各個行業中。通過對2012―2015年城鄉人口就業行業相關數據進行分析,整體上了解最近幾年四川省城鄉人員的就業狀況,發現問題,并對城鄉人員的就業提出建議。

關鍵詞:城鄉人口;勞動力;就業現狀;建議

一、 四川省城鎮人員2012―2015年人口狀況

據四川省統計局資料顯示,2015年四川省的年末戶籍總人口數為9102.0萬人,城鎮人口為2785.2萬人,鄉村人口為6316.8萬人,年末常住人口為8204.0萬人,城鎮年末常住人口為3912.0萬人,鄉村年末常住人口為4292.0萬人。(常住人口,指實際經常居住在某地半年以上的人口。城鎮人口是指居住在城鎮范圍內的全部常住人口;鄉村人口是除上述人口以外的全部人口。)

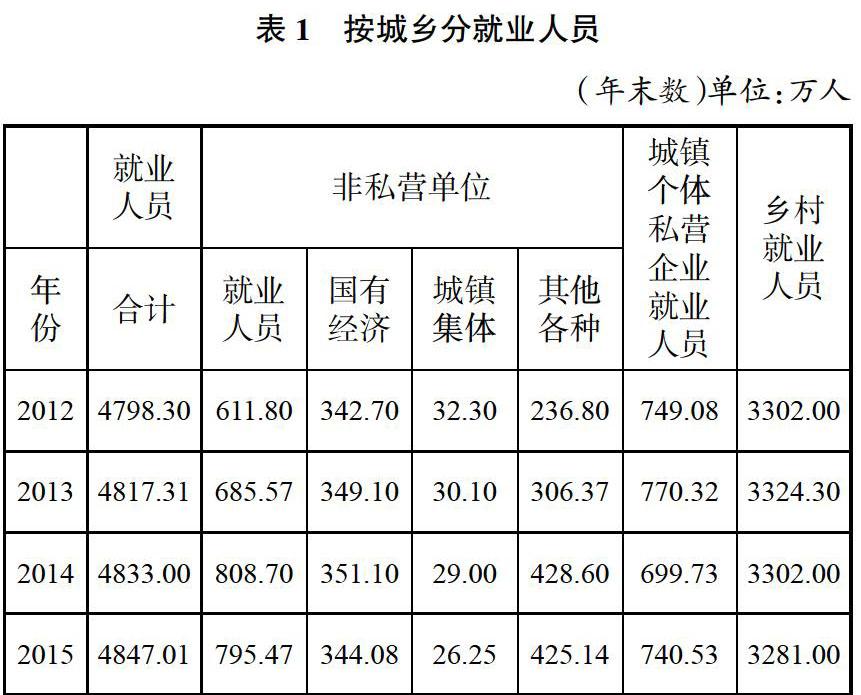

四川作為人口大省,勞動力輸出大省,除勞動力外輸外,其常住人口的就業情況也是政府和社會所關注的,畢竟,就業乃民生之本。如上所言,常住人口分為城鎮、鄉村常住人口,且鄉村人口數量明顯高于城鎮,那么這8000萬左右常住人口的就業情況如何呢?而在就業的人口中,按城鄉就業人員分,其就業狀況如下表1。

2012―2015年平均就業人員為4823.75萬人,2012―2015年就業人員總體增幅為1.02個百分點,就業人員的增長幅度跟不上常住人口增幅(1.58%),存在差距。鄉村就業人員在就業人員逐年增長下呈下降之態,2015年較之2012年下降了62.3萬人,這說明鄉村人口在不斷地向城鎮人口轉移,農村勞動力資源向城市逐漸轉移。同時非私營單位就業人員總體呈現上增趨勢,其中其他各種經濟單位尤為明顯。

鄉村平均就業人員為3312.5萬人,占比68.67%,占據了就業人員數量的“大半壁江山”,剩余的為城鎮就業數量。可見四川省的就業解決很大程度上集中在鄉村,勞動力資源集中在鄉村,這與四川作為農業大省、勞動力大省的實際情況是相吻合的。據統計局數據顯示,勞動力資源、就業人員、常住人口數量來源接近70%來自鄉村。城鎮就業人員主要是在非私營單位、城鎮個體私營企業就業。其中非私營單位就業人員主要集中在國有經濟單位、其他各種經濟單位。2012―2015年非私營單位就業人員波動起伏較明顯,最低時為2012年611.80萬人,最高時為2014年808.70萬人,這是由于其他各種經濟單位就業人員的變化以及政府相關就業政策引起。且在2014年,城鎮個體私營企業就業人員在總體就業人員增加的基礎上下降9.16%,城鎮集體單位就業人員亦是一路呈下降態勢。2014年的城鄉就業人員狀況較其他3年發生了明顯的差異。

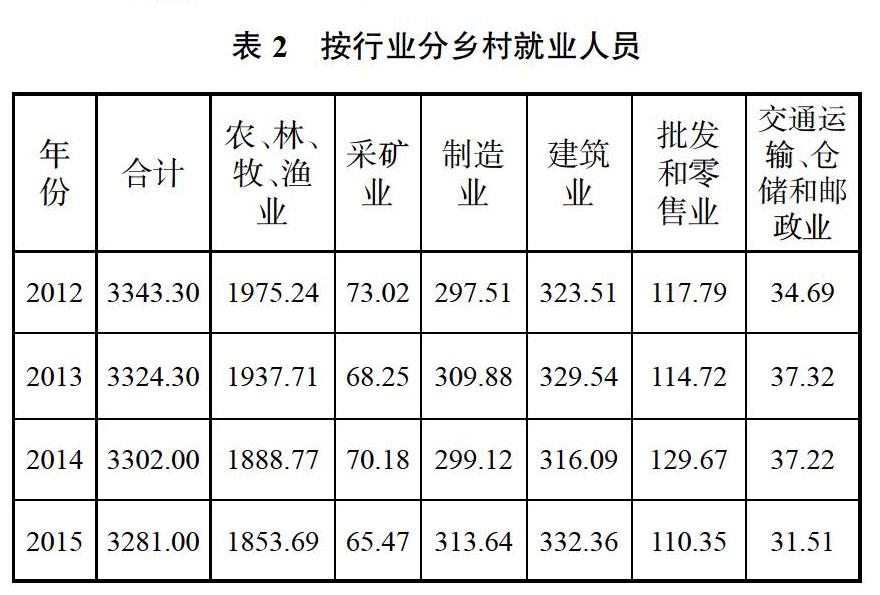

從表1可以看出,城鄉就業人員中鄉村就業人員是重頭,為3312.65萬人,約占就業人員總數7成。鄉村就業人員的行業就業情況見表2。

鄉村就業人員3312.5萬人中,就業行業主要集中在農、林、牧、漁業,建筑業,制造業,批發和零售業,占比為57.80%,9.8%,9.21%,3.61%,采礦業及交通運輸、倉儲和郵政業合起來占比3.15%。顯而易見,鄉村人員關鍵就業于農、林、牧、漁業,其次是建筑業、制造業,集中于第一、二產業。2012―2015年,農、林、牧、漁業就業人員隨著鄉村就業人員總數的下降而下降,兩者呈正相關。余下的5個行業則呈波動起伏,有降有增,互相調和,總體而言,建筑業、制造業呈增長趨勢,采礦業、批發和零售業呈下降趨勢。交通運輸、倉儲和郵政業鄉村就業人員為35.18萬人,比起3312.5萬人的總數簡直微乎其微。這表明雖然鄉村人員就業在 從第一產業轉向二、三產業,但其速度與質量還是過于緩慢,且其就業面過于局限。

全省總共19個就業行業,就業人數在100萬人以上的有10個行業,為農、林、牧、漁業,制造業,建筑業,住宿和餐飲業,居民服務、修理和其他服務業,批發和零售業等等。排名第一是農、林、牧、漁業,占40.05%,原因顯而易見。制造業、建筑業就業人員數量持續向上增長,占到12.21%、11.08%,餐飲業和住宿卻在呈下降趨勢,與2012年比,2015年下降了8.40個百分點,批發和零售業呈較快增長趨勢,與2012比,2015增加了29.02%,增長最為明顯的是2015年,增長了14.94%,剩余6個行業變動不大。對比19個行業的就業人員情況,農、林、牧、漁業,制造業,建筑業的就業人員數量地位呈絕對優勢,輕易無法撼動。對比鄉村人員就業行業,全省就業面寬得多,涉及眾多行業,就業模式多樣。

在19個就業行業中,2012―2015年四年處于凈增長的行業除制造業、建筑業外,則全是屬于服務業的產業,見表4。在這5個凈增長的行業中,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,水利、環境和公共設施管理業的增速最為顯著,前者2012年40.17萬人,2015年則達到80~90萬人,后者2012年為20.43萬,215年則達到42.24萬人,增幅分別為103.88%,106.75%,增幅超過100%上,發展勢頭很猛,其余三個產業增幅也超過50%以上,也是在快速地發展,接納就業人員。

四川省作為農業大省,顯而易見,三次產業中第一產業就業人員必定是比例最高的,從表5明顯可以看出。三次產業中,就業比例從大到小仍就是第一產業、第三產業、第二產業,從數據來看,一次產業雖比例最重,但卻逐年在下降,二、三次產業則逐年遞增,尤其是三次產業就業比例與一次產業就業比例差距不斷縮小(表4、表5均可證明這一點),到2015年只相差3.8個百分點。相信照這樣的發展速度,未來幾年,三次產業的就業比例會超過一次產業,會有更多的鄉村人口勞動力空閑和轉移到二、三次產業,尤其是三產業。二次產業就業人員在未來幾年不會有太大的波動,因為2012―2015年總共增長不到1個百分點,而且隨著技術的進步,其所需就業人員數減少的可能性更大。結合表2按行業分鄉村就業人員的數據,一次產業就業人員中幾乎全部來自鄉村人員(99.10%),來自城鎮人員的數量微乎其微,看來農村勞動力就業范圍還是很受限制,也是勞動力主要來源。

綜合表2、表3和表5的數據,不難看出,一次產業的就業人員至少90%是來農村勞動力,二次產業中農村勞動力稍微多于城鎮勞動力,三次產業則主要是城鎮人員,與一次產業形成鮮明對比,且明顯城鎮勞動力的就業范圍比鄉村勞動力寬得多。

二、 改善城鄉人員就業狀況的建議

(1)加強鄉村人員技能培訓,練就一技之長,提高勞動素質,拓寬就業面,提高就業能力。從統計的數據來看,絕大部分的鄉村人員從事的產業集中在第一產業,停留在土地上,在人才市場上很沒有競爭力。所以,政府相關部門和社會機構等應加大對鄉村人員的技能培訓,適應社會經濟的發展,能從事更多的行業,使其就業面拓寬并多樣化,使其能與時代同進步。

(2)提高農業機械化率,加強對鄉村人員在農業機械操作上的培訓,讓更多的鄉村人員從土地上解放出來。解放農村勞動力,并不是說把所有的鄉村勞動力轉移到二、三次產業上。中國是一個人口大國,更是糧食需求大國,必須重視糧食的產量,正如2009年國土資源部提出"保經濟增長、保耕地紅線"行動,堅持實行最嚴格的耕地保護制度,耕地保護的紅線不能碰。在不觸碰耕地紅線的條件下,必須提高糧食產量,滿足基本的糧食需求,這就需要相當部分的農業人員有更多的農業知識以及基本的農業機械操作,必須進行培訓,進而將更多的勞動力解放出來。

(3)改變農業觀念。隨著經濟的發展,人民生活水平的提高,越來越多的人傾向于把時間放在休閑上,尤其是回歸大自然,與大自然親密接觸。所以,現在的農業與傳統意義上的農業是不一樣的。鄉村人員完全可以在維持自家農業的基礎上,以自家農地、農舍打造符合人們需要回歸自然要求的相關服務,實現自給自足,增加收入。其次,農業的概念很廣,土地上除了傳統上的作物種植,還應該引進產量高、符合市場需求的農產品,農、林、牧、漁全面發展。

(4)建立和扶持城鎮勞動者到農村創業的制度。考慮到城鎮人員知識、技能等很大程度優于鄉村人員,可以積極建立和扶持城鎮勞動者到農村承包土地、承包荒山進行種植業、養殖業、農副產品加工業等項目。這樣一來既可以解決部分城鎮人員的就業,還可以更快推進農村建設,煥新農村面貌。

(5)政府要大力發展經濟,創設更多崗位,這是根本。農村勞動力一旦空閑出來,數量驚人,必定會出現勞動力需求與供給的嚴重不平衡,產生矛盾。故必大力發展經濟,創造更多的崗位,滿足就業需求。

參考文獻

1.趙建國,苗莉.城市就業問題研究.高等教育出版社,2005.

2.楊宜勇,池振合,2009年中國就業形勢及對策建議,經濟研究參考,2009(1).

3.李嘉圖.政治經濟學及賦稅原理.華夏出版社,2005.