從《老人與海》看整本書閱讀的有效推進

陸雅琴

【摘要】推進整本書閱讀,要關注學生的主體性和教師的主導性,要兼顧閱讀的廣度與閱讀的深度,要注意聽說讀寫能力的綜合使用,切實提升學生語文素養(yǎng),培養(yǎng)學生終身閱讀的習慣和能力。

【關鍵詞】整本書閱讀;《老人與海》;問題

【中圖分類號】G633 【文獻標識碼】A

《普通高中語文課程標準(2017版)》將“整本書的閱讀與研討”作為一個學習任務群,其學習內(nèi)容貫穿必修、選擇性必修和選修三個階段,整本書閱讀被提到了一個很高的位置,這對我們是機遇更是挑戰(zhàn)。

首先,在學生緊張有限的時間內(nèi)進行閱讀,“功利性”成了深入思考式的自主閱讀的最大殺手。相較于閱讀,學生更注重閱讀后的結果。比起耗時費力的整本書閱讀,學生更傾向于百度百科的全書內(nèi)容概要。其次,簡單的“二元論”思想嚴重影響了學生對人物進行全面、深入的思考。這種簡單的“非黑即白”的理解,不僅是學生思考惰性的一種外在體現(xiàn),更是對復雜的人性的一種漠視。最后,散漫隨意的閱讀習慣往往使整本書閱讀功虧一簣,在閱讀過程中不加以思辨,浮于表面了解書的整體內(nèi)容,其實全程只做了無用功。

下面筆者將以《老人與海》一書為例,談談在整本書閱讀上的探索實踐。

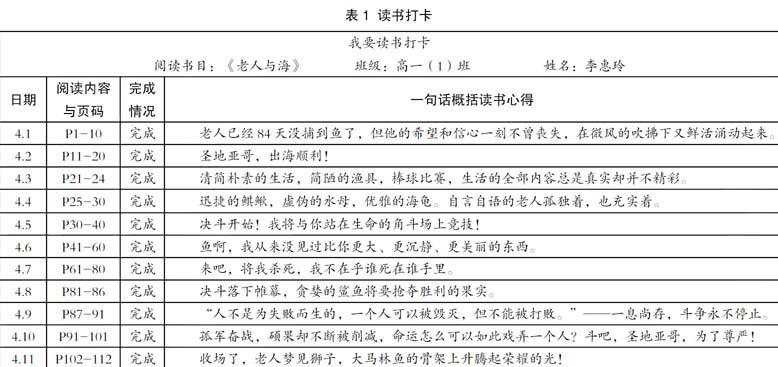

一、打卡閱讀,形成良好的閱讀習慣

打卡閱讀,在閱讀習慣養(yǎng)成初期效果非常明顯。首先,它保證了學生的閱讀時間,方便老師了解每一個學生的閱讀進度,這樣有利于老師對閱讀速度較慢的學生進行個體輔導。其次,它可以幫助提升閱讀質(zhì)量。一句話概括讀書心得,可以督促學生邊讀邊思,重新咀嚼品味文本精華之處,不僅不會增加學生的閱讀負擔,還能夠提升學生的語言表達能力。

二、批注閱讀,促進個性閱讀趣味形成

閱讀是自我發(fā)現(xiàn)的過程,“只有接收式的閱讀,而沒有輸出式的寫作,所讀到的材料并不能真正化為我們的血肉”。 所以,我讓學生在閱讀過程中摘抄一些經(jīng)典語句,并作簡要賞析或者延展式寫作。以下是學生的作業(yè):

【摘】 “兄弟啊,我還從未見過什么比你更大,更漂亮,更平靜,甚至更高貴的東西。來吧,來把我殺死,我不在乎誰死在誰手里。”

【評】今天的我們,有誰能像老人這樣發(fā)自內(nèi)心地尊重和欣賞其他生靈嗎?一種不卑不亢的態(tài)度,給予大自然充分的禮遇和稱贊,哪怕是在與它搏命,也要拼命維護自然的尊嚴——難道不是同時在維護人類本身的尊嚴嗎?

新課程提倡自主閱讀、個性化閱讀,當我們將視角集中在“硬漢精神”和“迷惘的一代”時,這位同學關注的是人與自然的關系,視角獨特且言之成理。這是學生主動與文本對話,建構新的意義。

三、問題引領,讓思維走向深處

當一本書讀完后,筆者認為一堂閱讀交流課是必不可少的。它可以引領學生的思維向更深處漫溯。當然,交流的形式可以多種多樣,比如進行閱讀心得分享,比如以作品主題為話題,進行演講比賽,也可以依托閱讀書目,開展知識競賽。筆者在學生讀完《老人與海》后,上了一堂課,本堂課主要是以問題為主線,以活動探究為主要形式,試圖讓學生思維更上一層樓。下面是筆者設計的四個問題:

1.桑迪亞哥在和鯊魚的搏斗中,是勝利者還是失敗者?2.為什么說“孤獨”貫穿了桑迪亞哥的生命?3.海明威小說獨特的“冰山原理”是怎樣體現(xiàn)出來的?(“冰山在海上移動是很莊嚴、很宏偉的,這是因為它只有八分之一露在水面上。”)4.“迷惘的一代”和“硬漢的精神”是否矛盾?

我們發(fā)現(xiàn),第一和第二個問題基于情節(jié)設計問題,引導學生整體感知。第三個問題基于細節(jié)設計問題,激發(fā)學生探究品味意識。最后一個問題基于理解設計問題,提升學生思維高度。在整本書閱讀中,我們要避免知識的灌輸,尊重學生的自我體驗,這就需要教師針對文本的重難點設計問題,啟迪學生思考,在學生迷茫時指明方向,在學生出現(xiàn)偏差時及時糾正,俯下身來,和學生一起體驗閱讀的美好。

四、實踐拓展,建立多樣的評價機制

課改在步步推進,學生的思維活了,問題多了,作為一名教師,我們?nèi)绾蚊鎸λ枷胴S富的生命?如何駕馭鮮活的課堂?面對學生多樣的答案,我總結了幾種教師的低效評價行為。首先,是對與錯、好與壞的單一性評價。其實,這恐怕只適合語文中極少數(shù)的客觀題,況且這種評價只能讓學生知其然,而不能知其所以然,顯然是違背教學規(guī)律的,不利于學生的可持續(xù)發(fā)展。其次,是對學生的回答缺少正確判斷,只是一味地贊賞。這種評價表面看是暫時性地保護學生學習的熱情,其實卻折射出了執(zhí)教者對知識掌握的茫然和不自信,長此以往,學生語文能力怎么進步?課堂的“溫度”是有了,那“深度”呢?再次,是盲目“尊奉”答案,“鐘愛”專業(yè)術語。為了“引導”學生和自己預設答案靠攏,教師可謂不遺余力。靜而思之,教師僅僅是引發(fā)學生思維轉向,而不應剝奪學生思考的自由。上述行為如果持續(xù)下去,學生自主參與的積極性肯定不高,我們在閱讀實踐中應該引以為戒。

以筆者指導學生開展《老人與海》整本書閱讀為例。以往評價學生的方式通常是完成一份閱讀檢測,呈現(xiàn)出功利性和隨意性兩大特點。很多同學為了應付考試,往往臨時抱佛腳,去背一些沒有營養(yǎng)的情節(jié)梗概,這很難激發(fā)學生的閱讀熱情,更談不上形成和積累自己閱讀整本書的經(jīng)驗和獨特見解。評價是指揮棒,只有豐富學生表現(xiàn)性評價,形成多樣性的學生成長記錄,才能全面科學地衡量學生發(fā)展。因此,我在《老人與海》的閱讀中,采取了以下三種評價方式,每項占一定比例,三項累加為學生最后得分。

1.讀書打卡。(40%)2.讀書筆記。(40%) 3.微寫作(20%)

閱讀結束后,我要求學生結合閱讀《老人與海》的體會,寫一首小詩。學生興趣濃厚,踴躍參與,完成作業(yè)的同時進一步深化了閱讀,擁有了創(chuàng)造美的成功體驗。

眼淚蒸干,鹽凝成巖

李惠玲

教師點評:將文本與生活打通,將文本價值最大化。詩歌注意押韻,讀來朗朗上口。

三種評價方式有機結合,對學習效果進行及時評價與反饋、監(jiān)督與激勵,取得了令人滿意的效果。當然,評價主體也可以改革,可以探索自我評價、學生互評、師生共評等多種評價方式。

推進整本書閱讀,要關注學生的主體性和教師的主導性,要兼顧閱讀的廣度與閱讀的深度,要注意聽說讀寫能力的綜合使用,切實提升學生語文素養(yǎng),培養(yǎng)學生終身閱讀的習慣和能力。

(編輯:龍賢東)