開發區土地集約利用評價研究進展與展望

郭敏

摘要:在梳理國內文獻基礎上,對土地集約利用的概念進行了溯源與辨析,系統地概括了國內學者對開發區土地集約利用評價指標體系建立、指標權重、理想值確定及綜合評價的主要思路與方法,對評價工作的實證研究進行了總結。最后,指出了現有研究存在的問題,并探討了開發區土地節約集約利用評價未來發展趨勢。

關鍵詞:開發區;土地集約利用;指標體系;評價方法

中圖分類號:F293.2? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)01-0005-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.01.001? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research Progress and Prospect of Land Intensive Utilization Evaluation

in Development Zone

GUO Min1,2

(1.Bowen College of Management,Guilin University of Technology,Guilin 541004,Guangxi,China;

2.Ecological Economy Research Institute,Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang 330013,China)

Abstract: The concept of land intensive utilization based on the review of domestic literature was analyzed. Then how to establish evaluation index system of the domestic scholars on land intensive utilization of the development zone were generalized,including the main ideas and methods of index weight,the ideal value determination and comprehensive evaluation,and empirical study of the evaluation researches were summarized. Finally,the existing problems of these researches was proposed that the future development trend of land conservation and intensive utilization evaluation in development zone was discussed.

Key words: development zone; land intensive utilization; index system; evaluation method

開發區自1984年首次創建,現已成為地區經濟發展的重要空間載體,在促進區域發展、產業升級、科技創新方面發揮了重要作用。土地開發利用程度是開發區存在和發展的基礎[1],然而,由于缺乏適當的產業規劃和政策導向,在土地利用過程中不同程度地存在著功能定位不清、結構趨同、土地浪費與低效利用等弊端。對開發區進行土地集約利用評價,可為解決開發區土地利用問題提供科學依據,對提升開發區土地集約利用的管理、決策水平有重要意義。國家也十分重視開發區土地集約利用評價工作,國土資源部于2008年制定發布了《開發區土地集約利用評價規程(試行)》(下文簡稱《規程》),提出了國家級和省級開發區土地集約利用評價適用的評價指標體系、評價方法等,并分別在2009、2014年對《規程》進行了修訂。

2000年至今,國內學者對開發區土地集約利用評價的評價目標、評價指標的選擇、評價方法進行了大量研究工作,并取得了豐富成果,本研究通過對已有研究進行梳理,提煉總結出評價的現狀、問題及發展方向,以期為中國開發區土地集約利用評價提供借鑒。

1? 土地集約利用溯源與辨析

土地集約利用并沒有統一的概念,其理論觀點最早來自李嘉圖(David Ricardo)等古典政治經濟學家在地租理論中對農業土地利用的研究,是指一定面積的土地上通過投入更多的生產資料、勞動和使用各種技術與管理方法,實現最大的產出的生產方式。著名土地經濟學家理查得·T·伊利等[2]認為土地集約利用是對現在已利用的土地投入合理勞動、資本和技術,充分挖掘土地潛力,以獲得土地最高報酬的行為。以畢寶德[3]為代表的國內學者從西方早期農業土地集約利用的概念出發,認為土地集約利用是增加在土地上的投入,以獲得更多產出的土地開發經營方式。目前土地集約利用的概念仍在發展中,可持續、社會、生態等理念不斷納入其中。與土地集約利用概念相對應,開發區土地集約利用的內涵也未能達成一致,呂俊儀[4]認為開發區土地集約利用不在于尋求最高的土地利用強度,而是要尋求最優集約度,實現開發區經濟效益、社會效益和環境效益協調統一。由于內涵界定不同,開發區土地集約利用評價指標體系的構建也各有側重。

土地集約利用應區別于土地合理利用及土地可持續利用。合理利用涉及的內容和范圍比集約利用更為廣泛,其目標的實現涉及到規劃管理、經濟手段、政策法規等綜合措施,而土地集約利用最重要的還是經濟手段和管理措施。土地資源的可持續利用來自于可持續發展的概念,兼顧現在和未來,強調資源、環境和經濟的協調關系,集約利用雖也涉及到三方面關系,但更注重于生產效率與經濟效果,兩者側重點不同[5]。

2? 指標體系的構建

2.1? 構建目的與原則

指標體系構建在評價過程中處于核心地位,其系統反映了評價所要達到的目的功能。不同的評價指標體系會產生不同的評價結果。國內學者主要從“投入—產出”[6]、“經濟—社會—生態”[7,8]、“集約—高效—協調”[9,10]等角度構建了開發區土地集約利用的指標體系,側重點各有不同,反映出開發區土地集約利用是動態的、相對的概念。

國土部頒布的《規程(2014)》[11]中對評價范圍進行了新的界定,引入“發展方向區”的概念,并按照開發區內工礦倉儲用地、住宅用地占已建成城鎮建設用地的比例情況,將開發區劃分為工業主導和產城融合兩種類型,每種類型分別按主區、發展方向區構建評價指標,雖兩者具體指標有所區別,但子目標都分為土地利用狀況、用地效益和管理績效3個層次,體現出按“投入—產出”評價的思想,缺少對社會、生態環境等方面的考量。

從指標選取的具體原則來看,《規程(2014)》中規定原則為:政策導向性原則、綜合性原則、因地制宜原則、工作體系原則。學者們普遍認為該原則不夠全面,并提出了自己的觀點,出現頻率較高的有:科學性原則、現實性原則、可操作性原則、可比性原則、綜合性原則、動態性原則、前瞻性原則、客觀性原則,特別是綜合性原則、可操作性原則被看成是主要原則。

2.2? 主要評估指標

選擇具體指標時,有部分學者是直接采用國土資源部《規程》中的指標對自己的研究對象進行評價,但大部分學者是以《規程》為基礎,根據自己評價目標,對其進行修正。翟文俠等[6]將地價因素、協調發展、環境狀況納入指標范圍;谷家川等[12]在指標體系中增加了可持續發展目標;趙小風等[13]在評價中去掉管理績效子目標,增添了資源消耗子目標,強調社會生態效益;江立武等[14]將科技用地、環境治理納入評價范圍;劉向東等[15]將經濟投入、智力投入等因素納入評價,在土地利用效果中增加了社會、生態效益2個子目標;張清軍等[16]、王惠貞等[17]在管理績效中增加了土地供應市場化程度。

但也有學者進行了創新,余中元[18]從社會生態系統視角進行了研究,認為開發區是多個子系統和內部變量構成的復雜社會生態系統,將開發區土地集約利用驅動因素歸納為壓力因素、管理因素、發展因素、文化因素4類,并以此為基礎開發了具體指標。張憲濤等[19]結合新常態經濟特征,構建了新常態下開發區土地集約利用評價體系,分別使用該體系和國土部《規程(2014)》中的評價體系,對成都經濟技術開發區土地利用集約度進行了評價,認為改進后的新常態評價指標體系更能全面反映情況。王向東等[20]認為目前的評價指標都屬于“土地集約利用靜態評價”,結果具有很強的初始依賴性,提出了“土地集約化利用評價”指標體系,用土地生產率的變化來評判土地集約利用程度,如容積率提高率、建筑密度提高率等。

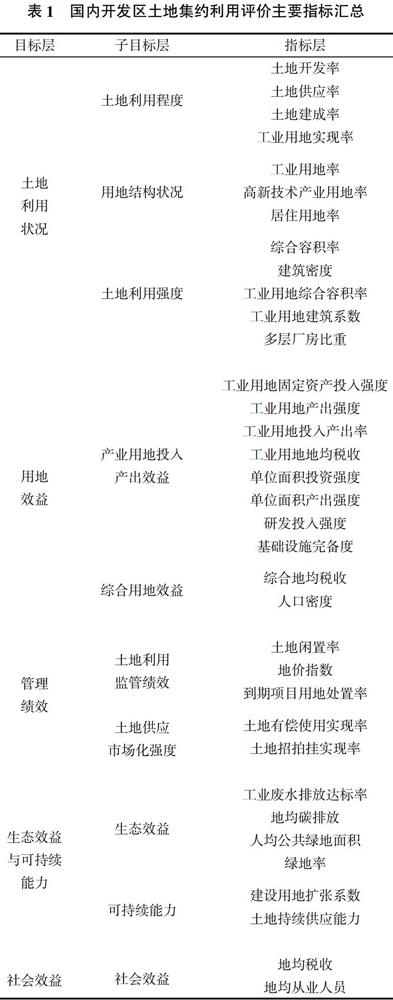

本研究對《規程(2014)》及收集的有關開發區土地集約利用評價的國內代表性文獻所采用的評估指標進行梳理和統計,形成指標體系匯總表(表1),目的是將學者們所使用的主要指標匯總,以較為全面地反映出指標設計現狀,但應明白龐大的指標體系會對評估結果產生不利影響,指標雷同可能性增加,很難體現評估目標。如何從大量的指標中成功選擇或設計出既能滿足評價目標,又具有可操作性、數據易得性的指標是研究者面臨的一個難題。

3? 評估技術與方法

3.1? 指標權重的確定

權重是表示各指標變量對于上一層次等級的相對重要程度的信息,其確定有主觀賦權法和客觀賦權法兩大類。特爾斐法、層次分析法(AHP)或兩者相結合確定指標權重,是使用最早且最常用的主觀賦權法,但此類方法在一定程度需要根據各個指標主觀重視程度賦權,存在主觀性強、有時會偏離客觀實際的缺陷。為增加客觀性,研究者會邀請相關領域專家通過打分等方法來計算出權重,黃建洲等[21]、謝正觀等[22]等在文章中較為詳細地介紹了專家的人數、職業等情況及評價進行的過程,但更多文獻只使用了“采用專家打分法”等類似語言一語帶過,專家信息、打分過程都不清楚,大大削弱了此類方法的可靠性。

客觀賦權法依據原始數據,運用數學方法求得權重,避免了人為的主觀判斷,主要有因子分析法、熵值法和均方差法等,并以熵值法居多[23,24],但因熵值法無法對極端值進行處理,學者們進行了一系列改進,如層次修正法、函數變換修正法、功效系數修正法和標準化修正法等。除了熵值法外,有文獻也使用了因子分析、BP神經網絡、模糊層次分析等方法,趙小風等[13]采用實碼加速遺傳算法與層次分析法集成獲得了精確度較高的權重結果。客觀賦權法的缺陷在于需要大量樣本數據支持,在計算過程中可能會導致信息丟失,使評價結果與實際情況不符。

3.2? 指標標準化處理

由于指標數據的單位和量綱不同,為了使數據間具有可比性,需要對數據進行標準化處理,處理方法不同會影響研究結果。文獻中使用頻率較高的標準化處理方法有極差標準化、百分比標準化、標準差標準化,很多學者選擇同時使用幾種方法[21]。此外,還有模糊數學法、冪函數和對數函數轉換法、分級給分法等標準化方法,但使用頻率比較低。

3.3? 指標理想值的確定

理想值是開發區土地集約利用程度評價的標準,其水平高低直接影響土地集約利用評價結果。根據國土部的《規程(2014)》,理想值確定方法包括目標值法、先進經驗逼近法、發展趨勢估計法及專家咨詢法。具體運用中,由于理想值是由各開發區自主確定,導致標準缺乏,操作主觀性強,甚至有的開發區為獲得政策支持,隨意更改理想值,同時由于不同開發區之間由于理想值不統一,導致結果無法用于橫向比較。為避免上述情況,謝正觀等[22]同時采用以上方法中的2種以上確定理想值;潘潤秋等[25]采用“基準值*修正系數法”為每一等別的開發區設置一套統一的理想值;何芳等[26]運用數據包絡分析(DEA)方法構建了指標理想值一次性求取模型確定理想值;還有部分學者通過與研究對象經濟發展水平、城市規模相近的其他城市經濟開發區及全國平均值比對確定理想值[8]。

3.4? 指標綜合與評判

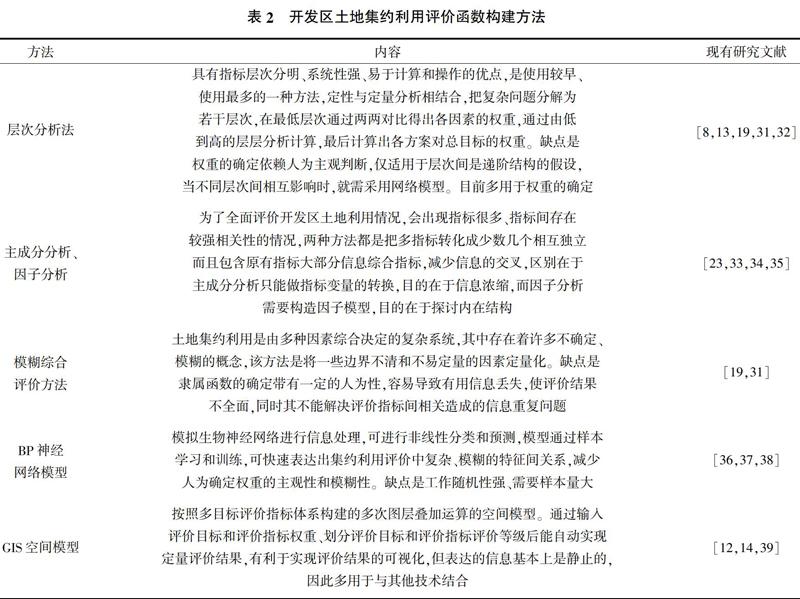

如何構建綜合評價函數對評價的結果也有很大的影響,傳統的方法通過綜合指數法、回歸分析法、主成分分析法、聚類分析法、因子分析法來計算綜合評價值,并對求出的評價值進行排序或分級。隨著計算機技術和數學模型的應用及研究的深入,評價方法和手段逐漸豐富,模糊綜合評價方法、數據包絡分析法[26,27]、物元分析法[28]等得到廣泛使用,同時唐旭等[29]、林堅等[30]利用計算機與GIS等技術研制了土地集約利用的信息系統,實現測算過程自動化和成果表達的可視化。以上方法各有優缺點,并無絕對好壞,本研究通過表2對其中幾種代表性方法進行了總結,以期對研究者有所啟發。

4? 綜合評估實證研究

現有的文獻絕大部分是直接使用國土部《規程》的指標或利用自己開發的指標對某一個具體開發區整體進行土地集約利用評價,發現其存在的問題,并提出相關建議,為開發區土地管理政策實施、土地利用總體規劃提供依據[15,16,22,23,28,31]。也有部分學者跳出此框架,對開發區土地集約利用進行了更深入的分析,得到一些富有啟發意義的結論。

1)開發區土地集約利用區域差異。王成新等[40]通過對山東省東省省級以上開發區土地集約利用進行橫向對比發現,開發區土地集約利用呈現出較為明顯的區域差異但與區域經濟發展水平并沒有表現出顯著的相關性。賈琨等[41]選擇了山東省5個有代表性的開發區進一步研究發現,開發區主區的得分普遍較高,發展方向區的得分則相對較低,在中小空間尺度下,集約度與區域經濟發展間存在正向關系,隨著空間尺度的增大,正向關系會遞減。

2)同一開發區內部土地集約利用水平的差異。楊建鋒等[42]對土地集約利用進行了更微觀的研究,注意到開發區內部分不同工業企業、工業企業不同行業之間土地集約利用程度的區別,并以洛陽高新技術產業開發園區為對象進行了實證研究,發現不同工業企業之間土地集約利用水平的差異較大;行業間容積率、建筑系數、投資強度、投入產出比差異明顯。

3)不同性質的開發區土地集約利用水平的差異。張麗萍等[43]運用協調度模型對甘肅省36個開發區土地集約利用評價進行定量分析,發現工業園區、經濟開發區和高新技術產業園區土地集約利用協調度存在差異,高新技術產業園區協調度高,而特色工業園區、經濟開發區協調度則較低。

5? 結論與政策建議

現有的開發區土地集約利用評價從土地集約利用的內涵、評價目標出發,構建評價指標體系,在對指標進行無量綱化處理、賦權基礎上采用定量模型進行評價,研究取得了豐富的成果,但目前發表的文獻仍存在一些明顯的問題和不足,需要進一步深入分析和梳理。

1)指標選取上較多考慮個人偏好、指標易得性,缺乏對具體指標有效性的考察,會導致很多重要信息無法體現,影響評價結果的準確性,且評價指標主要集中在經濟效益、管理效益方面,社會、生態方面的評價僅有個別學者提出。隨著經濟發展,影響土地集約利用的因素會發生改變,如生態環境因素對土地集約利用水平的影響程度越來越顯著,因此評價指標應隨著客觀條件的變化而不斷發展。

2)從時間尺度上來看,現有文獻絕大部分采用單年份截面數據進行評價,偏重靜態時點測度,忽視動態變化分析,對土地集約利用的演變過程或發展趨勢研究不夠;今后應注重對開發區土地集約利用的長期性、綜合性研究,為土地利用的過程管理提供依據。

3)文獻中使用了各種評價方法,但各有優缺點,試圖建立能夠對所有土地都適用的單一模型解決所有評價問題是不現實的;對同一個評價對象,采用不同的方法可能會得到不同的結論。已有的文獻大多是使用單一的方法進行評價,難免會出現偏頗。今后應更多考慮將模式識別與統計學、神經網絡、人工智能等先進的理論結合,考慮一次采用多方法進行評價。

4)研究深度不夠,大多數研究是對單個開發區土地集約利用的研究,較少涉及到土地集約利用所涉及的一系列具體問題;橫向對比研究較少,忽視開發區的區位差異、等級差異、類型差異、功能差異、行業差異等各種微觀差異分析。今后研究應加大微觀調研數據的收集,細化研究對象,爭取評估結果可進行縱橫比較,評價結論可推廣。

總之,開發區土地集約利用評價不僅是技術性工作,隨著外界環境的變化,評價的內涵、評價標準、技術也應有所調整,以適應發展的需要。

參考文獻:

[1] 翟文俠,黃賢金,周? 峰,等.開發區土地利用對市域社會經濟發展有效性分析:以江蘇省為例[J].中國土地科學,2005,19(4):14-17.

[2] 理查得·T·伊利,愛德華·W·莫爾豪斯.土地經濟學[M].騰維藻,譯.北京:商務印書館,1982.

[3] 畢寶德.土地經濟學(第五版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[4] 呂俊儀.我國開發區土地集約利用評價方法研究[D].天津:天津師范大學,2008.

[5] 陶志紅.城市土地集約利用幾個基本問題的探討[J].中國土地科學,2000,5(1):1-5.

[6] 翟文俠,黃賢金,張? 強,等.城市開發區土地集約利用潛力研究——以江蘇省典型開發區為例[J].資源科學,2006,28(2):54-60.

[7] 王成新.山東省城市土地集約利用評價及其時空差異研究[J].中國人口·資源與環境,2012,22(7):109-113.

[8] 王? 昆,陳銀蓉.開發區土地集約利用評價研究——以武漢經濟技術開發區為例[J].國土資源科技管理,2008,25(6):22-26.

[9] 王? 梅,曲福田.昆山開發區企業土地集約利用評價指標構建與應用研究[J].中國土地科學,2004,18(6):23-27.

[10] 牛? 星,歐名豪.青島市開發區土地集約利用評價與研究[J].中國農業資源與區劃,2007,28(5):47-51.

[11] 國土資源部.開發區土地集約利用評價規程(試行)[S].2014.

[12] 谷家川,查良松.基于GIS的泗縣開發區土地集約利用評價研究[J].資源開發與市場,2011,27(11):998-1101.

[13] 趙小風,黃賢金,嚴長清,等.基于RAGA-AHP的工業用地集約利用評價——以江蘇省開發區為例[J].長江流域資源與環境,2011,20(11):1315-1320.

[14] 江立武,趙小敏.基于GIS空間模型的開發區土地集約利用評價研究[J].開發研究,2010,21(2):10-15.

[15] 劉向東,高? 潔.開發區土地集約利用評價指標體系探討[J].安徽農業科學.2011,39(10):6285-6288,6291.

[16] 張清軍,尚國琲,梁? 旭.河北臨城經濟開發區土地集約利用評價[J].南方農業學報,2013,44(1):171-175.

[17] 王惠貞,郭? 熙,黃細華,等.江西省南昌市開發區土地集約利用評價研究[J].江西農業大學學報,2013,35(5):1090-1097.

[18] 余中元.開發區土地集約節約利用驅動因素及評價—基于社會生態系統視角[J].國土資源科技管,2013,30(8):15-20.

[19] 張憲濤,丁峻強,雷? 霞.新常態下開發區土地集約利用評價[J].西北農林科技大學學報(社會科學版)2016,16(2):35-42.

[20] 王向東,龔? 健.土地集約化利用評價及其實證研究[J].經濟地理,2016,36(5):17-25.

[21] 黃建洲,劉學錄,馬艷霞.甘肅省開發區土地集約利用評價研究[J].湖北農業科學,2012,51(1):209-211.

[22] 謝正觀,鄭仰陽.開發區土地集約利用評價研究——以廈門市海滄臺商投資區為例[J].中國人口·資源與環境,2011,21(3):393-396.

[23] 溫秀琴,汪應宏,陳? 晨,等.主成分分析法與熵值法結合用于土地集約利用評價——以徐州市為例[J].安徽農業科學,2008, 36(28):12372-12373,12538.

[24] 陳? 威,潘潤秋,王心怡,等.湖北省開發區土地集約利用空間分異與驅動力[J].江蘇農業科學,2016,44(7):498-502.

[25] 潘潤秋,夏商周,陳? 晨.基于聚類分析的開發區土地集約利用評價指標理想值確定研究——以湖北省開發區為例[J].地理與地理信息科學,2015,31(4):55-59.

[26] 何? 芳,張? 磊.開發區土地集約利用評價指標理想值的確定—以上海市19個開發區為例[J].城市問題,2013,11(4):16-21.

[27] 閆? 安.基于DEA模型的天津市開發區土地利用效率研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2016,18(6):72-74.

[28] 張? 彥,王璦玲.基于物元模型的工業園區土地集約利用評價研究[J].山東農業大學學報(自然科學版),2016,47(2):202-206.

[29] 唐? 旭,趙? 翔,劉耀林,等.開發區土地集約利用評價信息系統的構建與應用[J].武漢大學學報(信息科學版),2016,36(3):373-377.

[30] 林? 堅,周琴丹,鄧紅蒂,等.開發區土地集約利用評價信息管理體系構建研究[J].中國土地科學,2011,25(8):74-79.

[31] 崔娟敏,季文光.基于AHP的土地集約利用水平模糊綜合評價[J].水土保持研究,2011,18(4):22-25.

[32] 翟文俠,黃賢金,張? 強,等.基于層次分析的城市開發區土地集約利用研究——以江蘇省為例[J].南京大學學報(自然科學版),2006,42(1):96-102.

[33] 彭? 浩,曾? 剛.上海市開發區土地集約利用評價[J].經濟地理,2009,29(7):1176-1181.

[34] 王成江.國家級經濟技術開發區發展潛力評價:基于安徽省經濟技術開發區的實證研究[J].科學管理研究,2013,31(1):71-74.

[35] 盧新海,劉俞成.基于因子分析的開發區土地集約利用評價——以廣西為例[J].廣西社會科學,2012,(12):26-29.

[36] 朱紅梅,周子英,黃? 純,等.BP人工神經網絡在城市土地集約利用評價中的應用[J].經濟地理,2009,29,(5):836-839.

[37] 李? 煥,徐建春,徐知淵,等.BP人工神經網絡在土地集約利用評價中的應用研究[J].中國農學通報,2011,27(6):447-450.

[38] 歐照鏗,唐南奇,張黎明.基于BP人工神經網絡的開發區土地集約利用評價——以福建省為例[J].福建農林大學學報(自然科學版),2014,43(4):424-429.

[39] 韋仕川,黃朝明,堯德明.基于GIS和多目標綜合評價模型的開發區土地集約利用評價:以洋浦經濟開發區為例[J].貴州農業科學,2011,39(3):125-130.

[40] 王成新,劉洪顏,史佳璐,等.山東省省級以上開發區土地集約利用評價研究[J].中國人口·資源與環境,2014,24(6):129-133.

[41] 賈? 琨,常? 勇.山東省經濟開發區土地集約利用評價研究[J].安徽農業科學,2016,44(1):285-288.

[42] 楊建鋒,王令超,馬軍成.基于企業與行業的開發區土地集約利用評價研究——以洛陽高新技術產業開發園區為例[J].地域研究與開發,2012,31(1):126-129.

[43] 張麗萍,劉學錄,馬曉婧.基于協調度模型的甘肅省開發區土地集約利用評價研究[J].浙江農業學報,2012,24(5):891-897.