基于信息技術的高校陽光長跑分類分層管理的思考

陳 華,王燕飛

(杭州電子科技大學 體育教學部,浙江 杭州 310018)

1 研究目的

健康體魄是德、智的物質載體,在人才成長和成功過程中起著基礎與關鍵的作用。高校體育是高等教育重要組成部分,其教育質量直接影響人才的培養。然而,2015年中國學生體質健康調研報告顯示,大學生體質健康狀況未出現止跌回升,其中大學生力量、耐力素質連續呈下降趨勢,肥胖檢出率出現持續上升。同時,面對高等教育大眾化,社會信息化快速發展,以及“久坐不動”、“屏幕相伴”的大學生生活方式,高校單一封閉的體育課,致使高校體育開放性和融合性不足,未能實現課內外有效對接互動。因此,“強化體育課和課外鍛煉,促進青少年身心健康、體魄強健”已成為學校體育改革的熱點。校園長跑活動作為陽光體育運動主要內容,是提高大學生體質健康水平,尤其耐力素質有效手段,對培養大學生體育鍛煉意識、習慣、能力以及意志品質具有一定意義。雖然高校開展陽光長跑活動取得一定成效,但粗放式管理,缺乏個性化指導及實效性評價,影響了學生鍛煉成效和健身習慣的養成。為此,本研究根據大學生的性別、耐力素質個體特征,以及課外體育管理現狀,利用信息技術,運用教育學、訓練學理論構建融合陽光長跑的課內外一體化教學,實施陽光長跑分類分層運動強度動態調控,探索陽光長跑管理精細化,鍛煉自主化,指導科學化,為高校開展陽光長跑活動提供理論依據和參考。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

杭州電子科技大學2016級學生整群抽樣共486人,其中男、女生分別263、223人,對研究對象進行性別分類、(BMI指數+耐力水平)分層,將男、女生分類設置A、B、C三組,其中男生A組30人,B組40人,C組193人;女生A組33人,B組42人,C組148。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料法。通過中國期刊網全文數據庫,查閱、收集有關學生相關陽光長跑研究的文獻,為本研究提供理論依據。

2.2.2 陽光長跑實驗周期與運動方案。2016年9月19日至2017年5月26日,2017年9月25日至2018年6月13日,實施2個學期,13周/每學期的課外陽光長跑干預。自主研發由物聯網RFID技術的終端信息采集、數據基站、服務器和軟件服務系統組成的陽光長跑智能信息管理系統,對研究對象進行性別分類、BMI指數+耐力水平分層,實施課外陽光長跑,以任課教師為單元,教學班級為網格進行扁平化管理,建立教師與學生指導、監控、反饋機制,指導學生進行課外長跑活動。男女生單次運動里程分別為2 000m、1 500m, 頻度為2~3次/周,需在13周連續完成, A、B、C組男生分別為1.8~2.6m/s、1.9~3.4m/s、2.1~3.6m/s, A、B、C組女生分別為1.7~2.5m/s、1.8~2.4m/s、1.8~2.8m/s的動態速率組合,調控陽光長跑運動強度,將課外陽光長跑納入體育課評價。

2.2.3 評價指標。實時采集A、B、C組男女生的課外陽光長跑速度、頻度、距離的數據, 每學期13周陽光長跑結束后按照《國家學生體質健康標準(2014年修訂)》對男女生分別進行1 000m、800m測試。

2.2.4 數理統計法。運用相關分析陽光長跑速度、頻度、里程與耐力素質指標的關聯度。實驗各組間數據比較采用單因素方差分析,每組實驗前后數據采用配對樣本T檢驗,以P<0.05(*) 為顯著性差異標準,以P<0.01(**)為非常顯著性差異標準。統計分析運用SPSS22.0(SPSS Inc,IL,USA)軟件。

3 結 果

3.1 學生陽光長跑與耐力指標的相關性

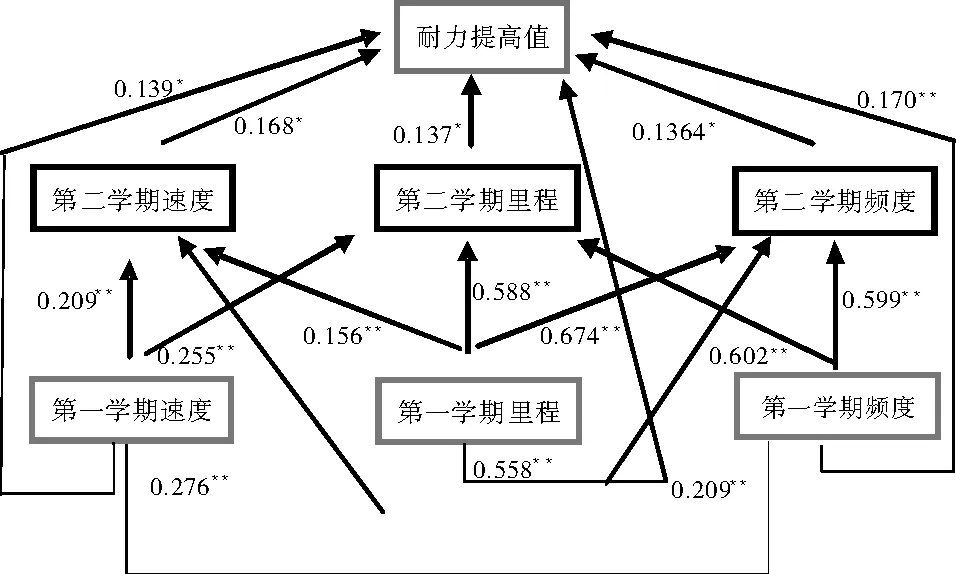

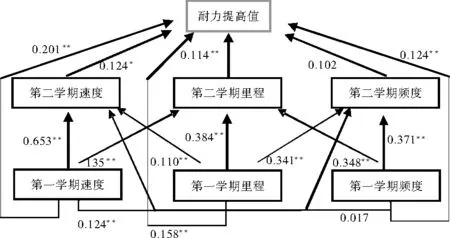

從圖1可知,經pearson相關分析,男生第一、二學期陽光長跑的速度、頻度和里程指標與耐力水平提高存在顯著正相關(P<0.05、P<0.01),陽光長跑的速度、頻度和里程指標兩個學期之間存在非常顯著正相關(P<0.01)。女生第一學期陽光長跑的速度、頻度和里程指標與耐力水平提高存在顯著正相關(P<0.05、P<0.01),第二學期速度、里程指標與耐力水平提高存在顯著正相關(P<0.05、P<0.01),與第二學期頻度指標無顯著相關(P>0.05)。陽光長跑速度、頻度和里程指標二個學期之間存在顯著正相關(P<0.05、P<0.01),但頻度和速度指標二個學期無顯著相關(P>0.05)。反映了陽光長跑對學生耐力水平提高存在高度相關,對促進學生耐力素質的發展產生積極影響。

圖1 男生陽光長跑速度、頻度、里程對耐力素質影響的路徑圖

圖2 女生陽光長跑速度、頻度、里程對耐力素質影響的路徑圖

3.2 學生實驗前后耐力指標測試結果

據表1顯示,通過每學年兩個學期陽光長跑的干預,經配對樣本T檢驗,A、B、C組男生1 000m指標、女生800m指標均值實驗后明顯低于實驗前,具有非常顯著差異(P<0.01)。

雖然學校受到寒假、暑假影響,致使陽光長跑未能連續干預,但第二學年學生耐力指標的前測水平均高于第一學年。說明分層分類有規律的陽光長跑不但對學生當學年的耐力水平有提高作用,而且還能提高其耐力儲備水平,對提高學生耐力素質具有明顯的作用。

表1 男女生實驗前后耐力指標測試結果

4 討論分析

4.1 學生陽光長跑速度、頻度、里程與耐力素質相關性分析

陽光長跑是促進學生耐力素質發展的有效途徑,是提高人體在長時間進行運動或工作時克服疲勞的能力,是反映人體健康水平和體質強弱的一個重要標志。陽光長跑從生理學角度看,屬于有氧耐力活動,是有機體在氧氣供應較充分的情況下,堅持長時間工作的能力。從訓練學角度看,為一般耐力項目,是提高多肌群、多系統長時間工作的能力。

陽光長跑將負荷強度、持續時間、重復次數作為主要干預指標。通過完成一定距離的時間、每秒速度、心率評定運動強度。在實際操作中,由于陽光長跑各信息采集點固定,因此,將持續時間通過計算,變為更直觀的持續里程;將每秒速度與里程相結合,作為強度的評定標準,結合參與長跑的重復次數,構成陽光長跑“里程、速度、頻度”三要素,作為學生耐力素質訓練的主要參數。

從圖1、圖2 相關分析,可以清晰看出陽光長跑的里程、速度、頻度對耐力素質的影響路徑,兩個學期的陽光長跑干預能間接或直接地影響著學生的耐力素質,耐力水平提高與兩個學期陽光長跑里程、速度、頻度存在顯著正相關,通過路徑分析圖表可以看到,雖然經過寒假,但是上一學期的陽光長跑里程、速度、頻度干預效果與下一學期的長跑行為存在顯著正相關,而且對身體能力的提高也通過第二學期的速度與距離的提高顯現出來。可見,持續的行為干預對學生運動能力的提高有益。

4.2 陽光長跑分類分層管理對學生耐力素質的影響

耐力素質是機體在一定時間內保持特定強度負荷或動作質量的能力。耐力素質包括肌肉耐力和心血管耐力。耐力水平的提高,也是心肺耐力提高的表現。心肺耐力是機體攝取、轉運和利用氧的能力,是體質健康的重要組成部分。由于“耐久跑”對機體的持續刺激較大,學生普遍不喜歡。雖然陽光長跑是一項有氧運動,但它有別于以往的“耐久跑”,不過群體性陽光長跑參與者耐力素質存在性別、個體差異,若未進行區別對待,則無法實施因材施教,必然會影響陽光長跑鍛煉效果。為此,本研究根據男女生進行性別分類, 按BMI指數和耐力素質進行水平分層,男女生各分成A組、B組、C組,對男女生單次里程、各組運動速度進行區分,并實施動態速度調控。經過四個學期,每學期13周的課外陽光長跑干預,實驗前、后各組學生耐力水平有顯著提高,而且,A組、B組、C組男女生第二學年實驗前測1 000m、800m指標均值明顯低于第一學年實驗前測,反映男女生第二學年的起始耐力水平有了提高。在早期簡單性別分層基礎上,筆者經過多年的觀察與思考,采取了包括速度、距離、持續天數等干預措施,促進學生陽光長跑的行為慣性的形成。

4.3 高校陽光長跑管理模式思考

學生進入大學完全處于自我管理模式,尤其,理工科學校的特點,“技術宅”的出現,“久坐不動”、“屏幕相伴”的大學生生活方式,運動主觀能動性不足。以快樂為前提的自主運動未能讓學生付諸于行動。因此,運動行為干預是促其行為變化的手段,在行為慣性下促進體育意識的提升。杭州電子科技大學陽光長跑智能信息化管理系統運用物聯網技術,實現體育課內外一體化陽光長跑教學,結合體育課評價,實現自主選擇奔跑時段與點位,自主控制速度與距離,將較為硬性的引導手段進行軟著陸。智能信息化的管理系統在 “網格化”、“扁平化”管理模式下,將團隊化管理與個體化管理相結合,實現信息對稱的實踐指導與過程控制,為干預策略提供評價數據,解決了陽光長跑管理模糊、活動過程控制混亂的現象,為信息的快速傳達、反饋和引導提供有效途徑。分類分層管理是該管理模式核心,針對性別和個體的耐力素質差異,因類因層施策,使過程控制運動方案更有針對性。根據運動訓練的循序漸進與周期性原則、持續訓練法,將學生學期與寒暑假期的間隔狀況,結合人體的生理機能活動能力的變化規律和人體機能適應性規律,循序漸進,有節奏的動態調控運動負荷,制定由易到難的學期和學年的陽光長跑運動負荷調節目標與計劃,通過校園陽光長跑智能信息化管理系統進行不同時段、學期、學年的分步實施,不但提高了學生的身體耐力素質水平,在一定程度上,潛移默化地影響和改變著學生的運動行為與意識。學生體育行為改變需要一定的時間堅持,通過數據挖掘和大數據分析,對不同層、類學生陽光長跑進行強度的調控,形成更有針對性的強度變化與引導設置,使學生的陽光長跑活動管理精細化,指導科學化,鍛煉自主化。

5 結論與建議

5.1 男女生陽光長跑的速度、頻度和里程指標與耐力水平提高存在顯著正相關,陽光長跑速度、頻度和里程指標干預學期之間存在顯著正相關,但男女生存在差異。

5.2 分層分類有規律的陽光長跑對提高學生耐力素質具有顯著的作用,陽光長跑受學校寒暑假影響,未能連續干預,但第二學年學生耐力指標的實驗前測水平均高于第一學年。

5.3 運用物聯網、互聯網技術實施高校陽光長跑分類分層管理研究取得一定成效,為下一步BMI指數結合耐力素質的細化水平分層研究提供理論依據。