rhTPO聯合大劑量地塞米松治療原發性血小板減少癥的短中期療效觀察

劉傳才,陳文習

0 引言

原發性血小板減少癥(ITP)屬于自身免疫性出血性疾病,兒童與成人均可發病,且育齡女性患病率較男性更高,此外,老年群體也屬于高發人群[1]。ITP主要癥狀為皮膚黏膜出血,嚴重情況下甚至誘發顱內出血,隨著年齡增長,患者出血危險性增高,部分病例無出血表現,僅存在血小板減少[2]。這類患者相關抗體能對血小板表面糖蛋白進行識別,促進血小板破壞,減少血小板計數[3]。因此,提高血小板計數對改善ITP病情至關重要。在既往研究中,臨床將潑尼松視作該病治療的首選藥物,但一旦停止用藥后復發率高,不良反應多,總體效果不理想[4]。隨著醫學研究越來越深入,有學者指出,大劑量使用地塞米松在ITP治療中安全性較高,不良反應少[5]。近年研究發現,重組人血小板生成素(rhTPO)對血小板生成有促進作用,且作用時間長[6]。為了分析rhTPO聯合大劑量地塞米松在ITP中的應用價值,本研究選取90例ITP患者為研究對象,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 納入我院2014年3月至2017年3月收治的90例ITP患者進行研究,根據隨機數字表法分成觀察組與對照組,各45例。對照組男28例,女17例,年齡18~79歲,平均(38.73±10.48)歲;病程1~18個月,平均(8.53±6.43)個月;首發癥狀:廣泛性皮膚出血30例、黏膜出血8例、月經量增加7例;IPT分期:新診斷8例、持續性32例、慢性5例。觀察組男29例,女16例,年齡18~77歲,平均(37.14±11.26)歲;病程1~19個月,平均(8.49±6.52)月;首發癥狀:廣泛性皮膚出血28例、黏膜出血10例、月經量增加7例;IPT分期:新診斷10例、持續性31例、慢性4例。研究方案經倫理委員會通過,兩組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 ①年齡≥18歲;②符合中華醫學會血液學分會血栓與止血學組[7]制定的《成人原發免疫性血小板減少癥診斷與治療中國專家共識(2012年版)》中的診斷標準,經臨床診斷證實;③血小板計數2次測定均<30×109/L;④血細胞形態無異常;⑤首次發病;⑥入院前3個月內無相關藥物治療史;⑦意識清醒,且無認知障礙;⑧知情同意。

1.2.2 排除標準 ①因急性白血病、再生障礙性貧血等其他因素導致血小板減少;②妊娠、哺乳期婦女;③合并嚴重感染;④消化道出血;⑤糖尿病;⑥頑固性高血壓;⑦既往有血栓病史;⑧肺、心、腦、肝、腎等重要臟器損害。

1.3 治療方法 對照組單純采用大劑量地塞米松治療,地塞米松(天津天藥藥業股份有限公司,國藥準字H20033553)每日40 mg,靜滴4 d,經治療后有效則停止給藥并進行隨訪觀察,分析療效。如果無效,則在第11~14天重復給藥1次,劑量與上述相同。觀察組在對照組基礎上加用rhTPO,取300 U/(kg·d) rhTPO(沈陽三生制藥有限責任公司,國藥準字S20050048)皮下注射,給藥1~14 d,療程內血小板計數超過100×109/L,或其絕對值上升超過50×109/L時即可停止給藥。兩組均觀察3個月,分別在治療后1、3個月評估療效。

1.4 觀察指標 ①臨床療效:參考《成人原發免疫性血小板減少癥診斷與治療中國專家共識(2012年版)》[7],分別在治療后1、3個月各評估1次,將療效分為完全反應、部分反應、無效3個標準。完全反應:血小板計數超過100×109/L,且不存在出血癥狀;部分反應:血小板計數達治療前的2倍,或高于30×109/L,且不存在出血癥狀;無效:血小板計數未達到治療前的2倍,或低于30×109/L,出血無改善。總有效率=(完全反應+部分反應)/總例數×100%。②觀察兩組血小板峰值以及平均起效時間。分別在治療前及治療后1、3個月采血檢測兩組血小板計數、白細胞計數、血紅蛋白水平。采集4 ml空腹靜脈血,經抗凝處理,放置在室溫環境下,于2 h內完成檢測,儀器為全自動血細胞分析儀(山東博科生物產業源頭廠家,HF-3800)。③不良反應:觀察兩組治療后3個月的不良反應發生率,包括血糖升高、血壓升高、胃部不適、關節疼痛。

2 結果

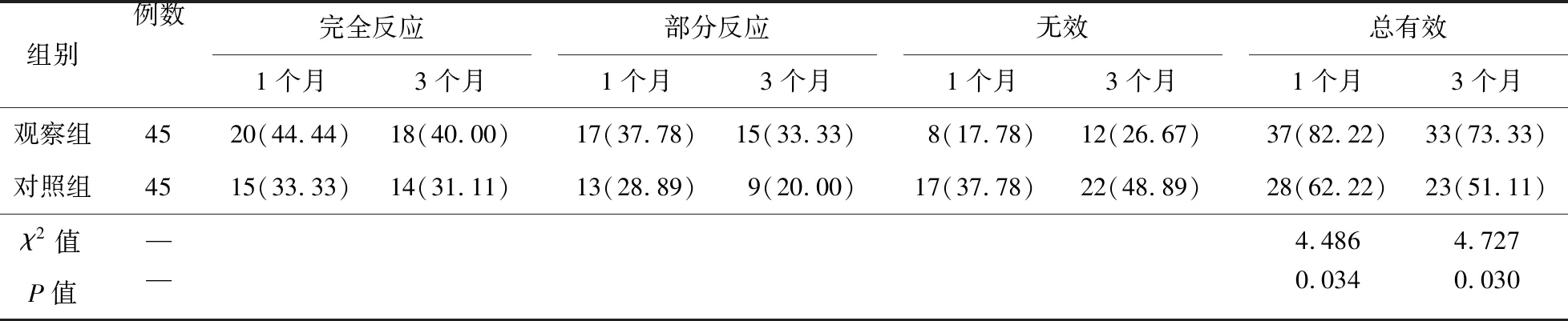

2.1 兩組治療后的臨床療效比較 觀察組治療后1、3個月的總有效率分別為82.22%、73.33%,均高于對照組的62.22%、51.11%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

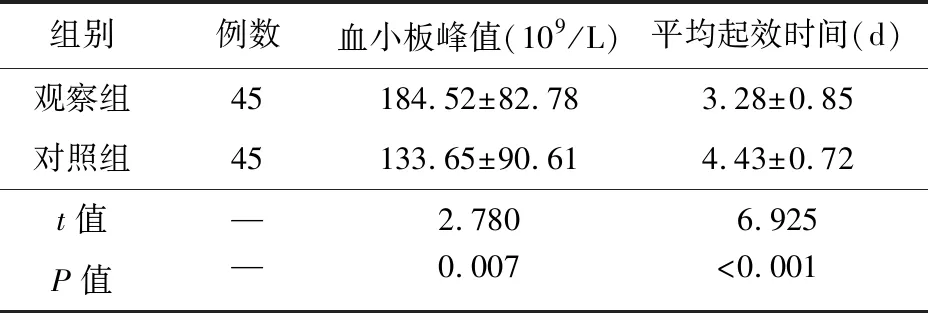

2.2 兩組血小板峰值、平均起效時間比較 觀察組血小板峰值高于對照組,平均起效時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

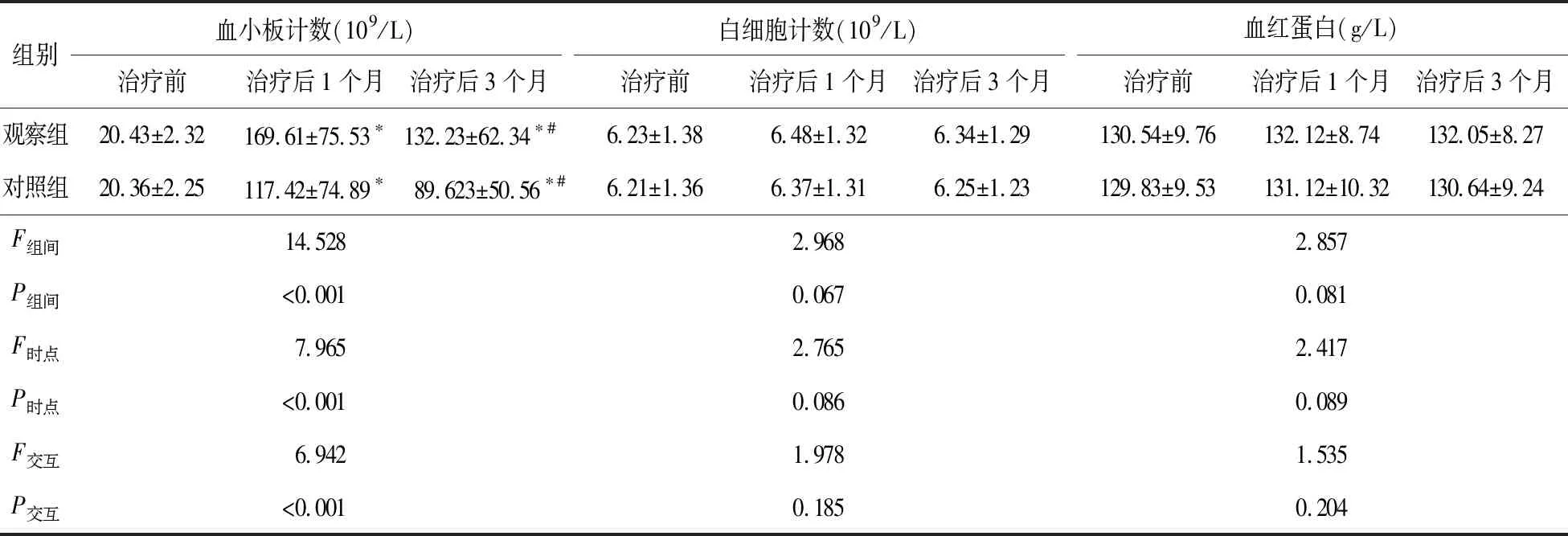

2.3 兩組血小板計數、白細胞計數、血紅蛋白水平比較 治療前,兩組血小板計數、白細胞計數、血紅蛋白水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后1、3個月,兩組血小板計數均升高,且治療后1個月的血小板計數高于治療后3個月,同時,觀察組治療后1、3個月的血小板計數高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組治療后1個月的臨床療效比較(例,%)

表2 兩組血小板峰值、平均起效時間比較

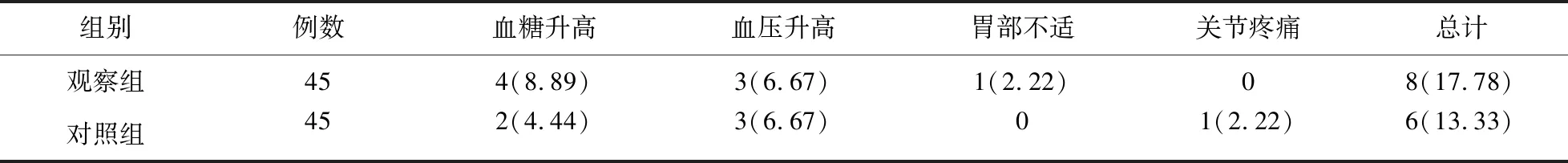

2.4 兩組不良反應發生率比較 觀察組不良反應發生率為17.78%,對照組為13.33%,兩組比較差異無統計學意義(χ2=0.338,P>0.05)。見表4。

表3 兩組血小板計數、白細胞計數、血紅蛋白水平比較

注:與治療前比較,*P<0.05;與治療1個月比較,#P<0.05

表4 兩組不良反應發生率比較(例,%)

3 討論

ITP發病機制非常復雜,現已證實其可能與感染、免疫、雌激素等因素相關[8]。大部分ITP患者急性發病前有呼吸道感染史,提示感染與ITP發生密切相關[9]。這類患者均存在血小板破壞,導致血小板生成量明顯下降。TPO對血小板生成具有調節作用,其主要源于肝臟,能對造血干細胞造成刺激,可以與巨核細胞、血小板表面c-Mpl受體結合。一旦血小板減少,則會導致TPO降解、吸附能力減弱。目前,臨床已研發出多種針對IPT的治療藥物,常用藥物包括免疫抑制劑、雄激素、免疫球蛋白制劑等,但復發率高,總體效果欠佳[10]。

本研究結果表明,觀察組治療后1、3個月的總有效率高于對照組,表明觀察組方案的效果更顯著。地塞米松是一種長效糖皮質激素,藥物作用時間長,半衰期約48 h,對水鹽代謝無明顯影響,且不良反應少[11]。臨床主張采用10~40 mg地塞米松間斷治療,避免用藥時間過長,可減輕藥物對脂代謝、糖代謝等影響,同時也能降低發生不良反應的危險性[12]。但有研究指出,單純采用大劑量地塞米松治療,效果并不理想。rhTPO能與人體TPO受體結合,并通過作用于巨核細胞,為血小板生成提供良好條件[13]。rhTPO與c-Mpl結合后,導致生物學作用充分發揮,參與巨核細胞增殖、分化過程,而在血小板生長調節因子中,巨核細胞作用最顯著[14-16]。因此,與對照組相比,觀察組加用rhTPO能提高臨床療效。

通過觀察兩組血小板峰值與平均起效時間,證實與對照組相比,觀察組血小板峰值更高,平均起效時間縮短,表明在大劑量地塞米松基礎上加用rhTPO能進一步提高血小板計數水平,且縮短藥物起效時間。究其原因可能在于rhTPO聯合大劑量地塞米松治療,能使兩種藥物藥效增強,在短時間內使血小板計數升高,糾正低血小板狀態。此外,筆者發現,兩組治療后1、3個月的血小板計數均高于治療前,表明兩種方案均能改善血小板計數,其中觀察組高于對照組,提示觀察組方案能進一步提高血小板計數。研究表明,地塞米松對免疫反應有抑制作用,能促使血小板破壞減少,而rhTPO則對血小板生成有促進作用,作用時間長,藥效維持持久,兩藥聯用時作用時間、機制互補[17]。因此,觀察組加用rhTPO取得的療效更好。

本研究提示,兩組治療前后白細胞計數、血紅蛋白水平比較差異無統計學意義,表明rhTPO的應用對白細胞計數、血紅蛋白無不良影響。兩組治療后不良反應發生率比較差異無統計學意義,提示rhTPO的應用不會增加不良反應風險,治療安全可靠。在本研究中,兩組治療后3個月的療效較治療前1個月有所下降,這可能是因藥物作用減退所致。

綜上,本研究證實,與單純大劑量地塞米松相比,在此基礎上加用rhTPO能提高ITP患者的短中期療效,進一步提高血小板峰值,改善血小板計數,并縮短平均起效時間,不良反應少。除此之外,本研究也存在局限性,如納入樣本量少,僅選取90例患者進行研究,未來將擴大樣本量對此進行深入研究。