威廉·布萊克的插圖藝術

徐安冉 鄭泓

摘要:本文以威廉·布萊克藝術生涯主要發展階段的典型案例為線索,呈現其超前、神秘和深刻的詩作和插圖作品中的獨立審美取向,他不僅在作品中融匯了中世紀的形式、流動的哥特線條、清晰的古典輪廓,還發明了獨特的浮雕蝕刻印制結合手工水彩上色的方法,其藝術生涯貫穿了將文學創作和插圖藝術形式相結合的審美創造。他的藝術是對歐洲中世紀彩飾手稿藝術的繼承和發展。

關鍵詞:威廉·布萊克? ?插圖藝術? ?彩飾手稿藝術

中圖分類號:J0-05? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1008-3359(2019)10-0022-03

英國浪漫主義詩人、版畫家威廉·布萊克(William Blake,1757-1827)是英國文學藝術史上最偉大的藝術家之一。他的表現力和創造力以及作品中的哲學和神秘潛流受到后來的批評家的高度重視。他的繪畫和詩歌被描述為浪漫主義運動的一部分和“前浪漫主義”。他是一個遠離塵俗的天才,他的作品玄妙深沉、夢幻神奇。布萊克幼小時就顯露了對于詩及線條組合的天份。15歲起師從雕刻家詹姆斯·巴斯列(James Basire),歷經7年,習得標準的銅版蝕刻技術,21歲時成為一位專業的蝕刻畫家,并開始為出版商提供大量的版畫插圖。布萊克偏好文藝復興的硬朗輪廓線條,有別于當時流行的巴洛克式的豐富調性。他對藝術有自己獨立的審美取向,他作品中的圖像源自對文藝復興時期米開朗基羅等大師作品的學習。他還被巴斯列送去威斯敏斯特大教堂研究中世紀英國的皇家墓室肖像,因而接觸到哥特式形式及其情緒張力。此后,中世紀的形式、哥特線條的流動、古典輪廓的清晰都融匯于他的作品之中。

《沒有自然的宗教》是威廉·布萊克在1788年寫的一系列哲學格言,這部作品代表布萊克第一次通過銅版蝕刻技術將圖像和文本結合起來的成功嘗試,它們成為布萊克職業生涯中的一個重要里程碑。布萊克因此成為他個人詩集的出版家,從插畫、裝飾、印刷、集結成冊都由自己包辦。

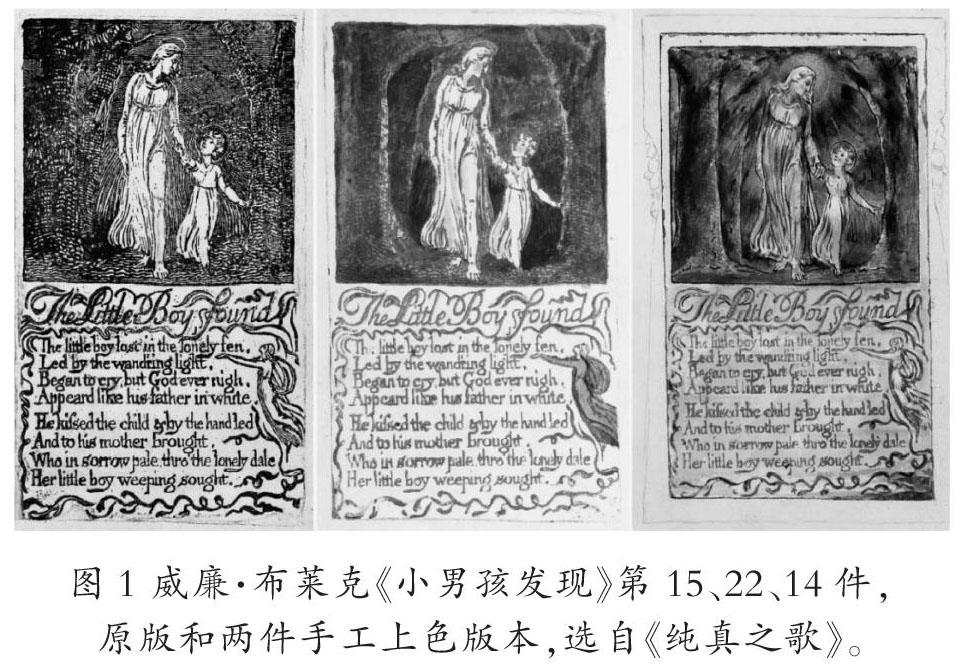

《純真與經驗之歌》是威廉·布萊克的插圖詩集,它分兩個階段出版。首先是《純真之歌》于1789年出版,威廉·布萊克親自印制了幾本初版,并為之進行彩飾。1794年,他將這些詩歌與另一套續寫的新詩《經驗之歌》裝訂為一本出版,合稱《純真與經驗之歌》,成為其最受歡迎的詩集。與《純真之歌》對照,《經驗之歌》手法相同但卻呈現抑郁的氣氛,這套書展示了人類靈魂的兩種對立狀態。“天真”和“經驗”是意識的不同定義,作品重新思考彌爾頓“天堂”和“墮落”的存在主義神話狀況。布萊克的理論將我們的知覺模式歸類為:“童年是受保護的無罪狀態,而不是原罪,但不能幸免于墮落的世界及其制度。這個世界有時會觸及童年本身,無論如何,通過‘經驗而為人所知,這種狀態的特征是童年活力的喪失、恐懼和壓抑、社會和政治腐敗、以及教會、國家和統治階級的多重壓迫”①。《純真與經驗之歌》中前后兩部分較多詩篇體現出相反的對應關系,有時用明顯重復或反差的標題來表示:在《純真之歌》中有《嬰兒的快樂》,在《經驗之歌》中有《嬰兒的悲傷》;在《純真之歌》中有《羔羊》,在《經驗之歌》中有《老虎》。此外,像《掃煙囪的人》和《小黑人男孩》這樣樸素的詩歌,顯示了布萊克對工業革命中所伴隨的“黑暗的撒旦磨坊”②的貧窮和剝削現實的敏銳感受。此外,由于布萊克個人詩集的出版主要由自己親手制作文本和插圖,他在制作過程中并不反對在印刷品之間改變某些版塊的文字,也不反對改變顏色,因此,出版的同一詩作的兩個原件之間都不完全相同。

威廉·布萊克的預言書是一系列基于他個人神話的冗長、相互關聯的詩歌作品合集,這些作品的靈感主要來自《圣經》。除此之外,預言書的政治和宗教內容受到了廣泛的爭論。其中的《大陸預言書》是一組有彩飾的書籍,由于其反復和非傳統地使用政治、文學和性隱喻,因此成為許多研究的主題。預言書包括《美國的一個預言》(1793年)、《歐洲的一個預言》(1794年)和由非洲及亞洲部分組成的《洛斯之歌》(1795年)。雖然布萊克是一名商業插圖畫家,但這些書是他自己制作的,并由自己創作版畫,基本上屬于私有的項目。他的預言書有時被認為缺乏合理的解釋,并且出版歷史曲折,不像他的抒情詩,是更直接和相對沒有疑問的。

布萊克1790-1793年間的插圖作品多以自創的神秘性人物表達他的抽象理念,其中一些涉及了政治性壓迫及性別的議題。其作品中的激情顯示出當時法國革命對他的影響。他與同時代倡導心智解放的英國人一樣,視法國革命為全世界之新世紀降臨的序幕。他曾與托馬斯·潘恩等激進分子交往,但是隨著革命形勢敗落,他的理想熱情也隨之破滅。1793年的作品《古代的日子》是布萊克的《歐洲的一個預言》中的卷首插畫,畫的是尤瑞真(Urizen)這位法律和規則的化身在天上用圓規掌控著地球。這副插圖易于讓人聯想到中世紀晚期的《圣經道德觀》(“維也納2554”)中的一幅卷首插圖《作為建筑師的創造者》,所畫的是上帝手持圓規在創造宇宙中的日月星球,表達了上帝是主宰和創世者的化身。而歷經文藝復興自然和人文科學發展之后,布萊克畫中的尤瑞真形象的象征意義已經發生了變化,巧合的是畫中圓規張開的形狀恰似中文的“人”字。畫面強烈地暗示數學就是大自然的法則,以及令人敬畏的空間和時間感,顯示出布萊克具有超人的直覺和極強的感悟力,他用自己的方式闡述了這些玄妙的概念。

布萊克從1793年開始專注于用文字及圖像表達個人的理想,他發明了一種新的浮雕蝕刻法,使每一件作品都成為手工精心雕琢的獨特藝術品,方法是用抗酸性的漆在銅版上寫作及繪制圖像,如此文字與圖像便可以在同一步驟印出,不但可以使用任何顏色印制,在成品后還可以加上水彩著色。這樣產生的效果如同中世紀的彩飾手稿一般,整個文本絢麗精致,這也就實現了布萊克心目中的審美理想。

布萊克作品中的人物形象通常富有堅實的雕塑感,米開朗基羅繪畫中矯飾主義風格的熱情律動感也傳遞到了布萊克的刻蝕畫之中。富有力度的造型輪廓以及構圖的穩定感必須依賴一定限制范圍內的人物型態及衣飾組合,這使得布萊克的構圖形式的處理方法更具變化和活力。色彩之于布萊克作品的重要性是隨著他的創作成熟度漸增的。布萊克可算是當時英國人物畫家中最重要的一位色彩學家,他的用色取決于表象及象征意圖之間,最終經由心靈洞察力加以判斷,不論耀眼或含蓄,他都能恣意地組合色彩,并釋放出情緒的張力。1794-1796年間布萊克在插圖制作中加入了新的彩色印刷方式,用蛋彩和膠水媒介在木板或金屬版上作畫,這種方式會模糊或減弱蝕刻的輪廓,而給予書籍插圖一種純繪畫的感覺。這一系列印刷作品繪制籍以鋼筆和水彩工具,畫面結構明朗、造型樸拙有力、色彩表現力強、場景富有戲劇性力量,對于題材內容的演繹無需文本附著,如同繪畫一般具有自足的表現力,作品的繪畫性遠超其它的蝕刻類作品和一般的插圖。

布萊克于1795年之后繪制了約80幅大型《新約》《舊約》題材的水彩畫。這些作品的設計更為形式化,強調二度空間的對稱性樣式。作品中充斥著哥特式線條的幻想,人物形象修長,姿態富有韻律感,情緒流動的輪廓線條傳遞出作者強烈的心靈洞見,這些作品中融入了他的宗教觀以及對于上古藝術的追溯。1805年的作品《偉大的紅龍和陽光下的著衣女人》是這一時期最具代表性的作品。其后于1808年,布萊克還以彌爾頓《失樂園》為藍圖制作了一系列氣度非凡的巨幅水彩畫作。

《彌爾頓》是威廉·布萊克預言書系列中的一部史詩作品,寫于1804-1810年間。作品的主人公是約翰·米爾頓,他從天堂歸來,與布萊克一起探索在世作家和他們的前輩之間的關系,經歷一段神秘的旅程來糾正自己的精神錯誤。《彌爾頓》是布萊克迄今為止出版時間最長的一首詩,以布萊克獨特的蝕刻文本和插圖的組合印刷,并輔以水彩畫。

《耶路撒冷》是威廉·布萊克最后、最長和最偉大的預言書,其副標題為《巨人阿爾比的發散》。書中刻有書法、素描小品、頁面邊緣人物裝飾和巨大的全版插圖,被稱為“夢幻劇場”。這首詩創作于1804-1820年,由100幅蝕刻插圖組成,因此成為布萊克篇幅最長的作品。插圖版是用布萊克自行設計的“彩印”技術制作的,這種技術要求每一份拷貝都要單獨上色并逐版印刷。如同慣常的那樣,布萊克在印刷品之間改變某些版塊的文字和顏色,使出版詩作的每個原件都不盡相同。該作于1820-1827年間共印刷了6版(A-F)。

布萊克晚期的兩部插圖巨作是:《約伯書》(1825年)及但丁的《神曲》(未完成)。作品的風格也因再次研究丟勒、米開朗基羅、雷蒙迪、博納松等文藝復興大師而受到影響。布萊克亦賦予《約伯書》相當不同于傳統的詮釋,書中的圖像成為中心,而文字處于邊緣。總體構圖格局仍體現出對歐洲傳統彩飾手稿頁面設計的繼承和發展。濃密布局的線條,營造出生動的質感和強烈的明暗對比。

布萊克一生活躍于詩歌和插圖創作,然而他的作品和強有力的心靈并未受到當時社會普遍的了解和響應。布萊克將自己的創意寄于書頁中,由于與世俗疏離孤立,布萊克轉向內在的心靈世界,形成大眾無法理解的特殊的象征語言。他開啟了另一個想象的天地,在其中追求他的理想,不為物質生存所困,因而能比同時期的藝術家更自由地創造出純粹的理想藝術。他的超前、神秘和深刻的詩作和插圖作品在去世后才得以感世,作為詩人與畫家的兩棲藝術家威廉·布萊克才確立了在藝術界的崇高地位。

注釋:

①參見:Songs of Innocence and of Experience(https://en.wikipedia.org/wiki/Songs_of_Innocence_and_of_Experience) (Accessed 11.April.2018.)

②腳注:“黑暗的撒旦磨坊”一詞源于威廉·布萊克的詩《古代的腳步》,這是他的史詩《彌爾頓:兩本書中的一首詩》的序言中所寫的一首詩,一套被稱為預言書的著作集。該詞從這首詩進入英語,經常被引用為指早期的工業革命及其對自然和人類關系的破壞。