“觀察DNA 和RNA 在細胞中分布” 實驗的改進與創新*

劉曉靜 王慶紅

(北京市日壇中學 北京 100020)

培養學生生物學學科核心素養是高中生物學課程的價值追求,也是課程預期的教學目標,在高中生物學教學中, 組織以探究為特點的主動學習是落實核心素養的關鍵[1]。筆者在教學中,對人教版必修1《分子與細胞》中“觀察DNA 和RNA 在細胞中的分布”實驗的方法、操作步驟和試劑比例進行了改進探索, 并指導學生進行了一系列自主探究實驗,摸索出更直觀有效、更易掌握和更具有操作性的實驗方法。

1 實驗內容和進度安排

1.1 原實驗的教學設計和進度安排 教材中的傳統方法是以洋蔥表皮細胞或人的口腔上皮細胞為實驗材料。 實驗流程為:取材→制片(將材料放于載玻片上)→烘干(酒精燈火焰烘烤)→水解(8%鹽酸浸泡、30℃水浴保溫5 min)→沖洗(用蒸餾水沖洗10 s)→染色(甲基綠吡羅紅混合染色劑,5 min)→蓋片→觀察, 良好的實驗結果為細胞核染色為綠色或藍綠色,而細胞質染色為紅色。

這種方法操作復雜、耗時較長,由于學生操作技術不熟練,往往無法獲得滿意的觀察效果,缺乏可視性與直觀性。 學生實驗存在的問題主要有:1)烘干時裝片烤裂;2)水解時材料脫落;3)實驗現象不理想: 細胞核與細胞質均呈現紅色——這也是最關鍵的問題。

1.2 改進后的實驗教學設計和進度安排 本實驗實施流程如下:課前先搜集整理資料,圍繞某一問題展開分析, 尋找改進方案→小組匯總→班級各組匯總→制定探究方案→設計實驗工作單→分析比較不同方案的實驗結果→尋找最佳方案。

改進實驗一共進行了3 輪,分別是:1)基于教材方法的操作環節上的改進實驗;2)基于實驗試劑比例調整的實驗;3)基于試劑比例調整基礎上的再調整實驗。 3 輪實驗依次為遞進關系,每輪實驗的教學過程均需1 課時,共計3 課時;但需要學生在實驗之前分組進行文獻查閱、 問題分析和方案整理的自主探究活動。

2 實驗材料

2.1 材料與用具 洋蔥表皮細胞,400 mL 燒杯,250 mL 燒杯,溫度計,滴管,載玻片,蓋玻片,鐵架臺,石棉網,火柴,酒精燈,吸水紙,顯微鏡,量筒,棕色試劑瓶。

2.2 實驗試劑 甲基綠吡羅紅混合染色劑,4%HCl,8% HCl,蒸餾水,1% NaHCO3,甲基綠粉,吡羅紅G 粉,乙酸鈉,乙酸。

3 實驗方案的優化

3.1 基于教材方法的操作環節上的改進實驗

3.1.1 第1 輪實驗的設計背景 教材實驗結果的不理想多表現為細胞核與細胞質均呈現紅色,學生通過查閱資料認識到:pH 值過低會使DNA出現變性解聚[2],解聚的DNA 更容易與吡羅紅結合而呈現紅色[3-4]。 實驗步驟中有2 種酸性物質,其中, 甲基綠吡羅紅混合染色劑本身呈弱酸性(pH 值為4.8), 而水解所用的8%的鹽酸,pH<1,呈強酸性,因此造成DNA 解聚的低pH 值極有可能是鹽酸造成的。

3.1.2 改進方案 綜合以上分析,對實驗進行了4 點改進:1)改用4%鹽酸水解;2)鹽酸水解后用1% NaHCO3沖洗;3)不水解,直接使用甲基綠吡羅紅混合染色劑染色;4)縮短染色時間。 使用洋蔥表皮細胞為實驗材料進行對比實驗, 并設計以“實驗工作單”的形式呈現實驗方案(表1)。

表1 基于教材方法的操作環節上的改進實驗工作單

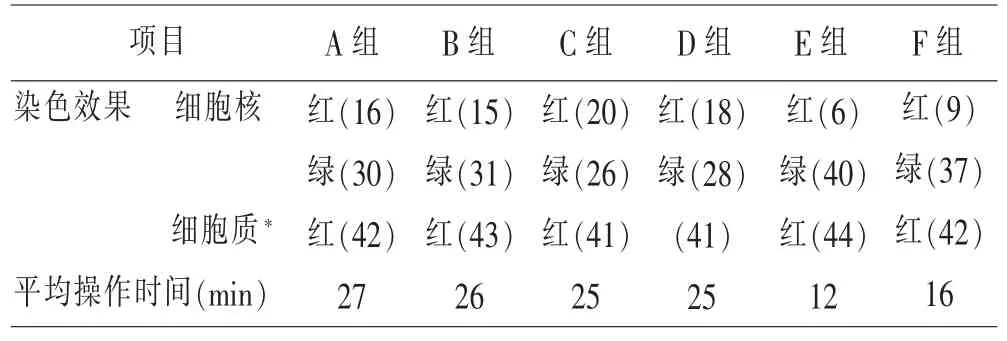

3.1.3 實驗結果分析 實驗由52 組共104 名學生完成,每組學生均進行表1 中所有A~F 組的實驗過程, 最終共46 組學生全部完成了上述實驗,另外6 組學生因其他原因導致實驗失敗, 其細胞質染色為棕色,遂排除在對比研究以外(表2)。

表2 基于教材方法的操作環節上的改進實驗現象統計

經分析比較,不用鹽酸水解、直接使用甲基綠吡羅紅混合染色劑立即染色效果較好(圖1 中E組,本文附圖見封四)。簡化實驗的優點是:1)耗時明顯減少,在時間經濟性方面具有更明顯的優勢;2)成功率提高,具有直觀性和可視性,促進學生學習興趣并提高了教學效率。

3.2 基于實驗試劑比例調整的實驗

3.2.1 第2 輪實驗的設計背景 由于第1 輪改進實驗使用的甲基綠吡羅紅染色劑是從試劑公司購買的混合染色劑,是經過改良的配方,因此,探究其改良的方向成為這一輪實驗的熱點。

3.2.2 改進方案 使用甲基綠和吡羅紅分裝粉末配制試劑進行實驗。

3.2.3 試劑配制

1)染色劑A 液:取甲基綠2 g 溶于98 mL 蒸餾水中(2%甲基綠),取吡羅紅G 5 g 溶于95 mL蒸餾水中(5%吡羅紅);取6 mL 2%甲基綠溶液和2 mL 5%吡羅紅G 溶液加入到16 mL 蒸餾水中(甲基綠、吡羅紅體積比為3∶1),即為A 液,放入棕色瓶中備用。

2)染色劑B 液:B 液是一種緩沖液,由乙酸鈉和乙酸混合而成。先取乙酸鈉16.4 g,用蒸餾水溶解至1 000 mL 備用;再取乙酸12 mL,用蒸餾水稀釋至1 000 mL 備用。取配好的乙酸鈉溶液30 mL和稀釋的乙酸20 mL,加蒸餾水50 mL,配成pH為4.8 的B 液(緩沖液)。

3)吡羅紅甲基綠混合染色劑:A 液20 mL 和B液80 mL 混合(即體積比為1∶4)。

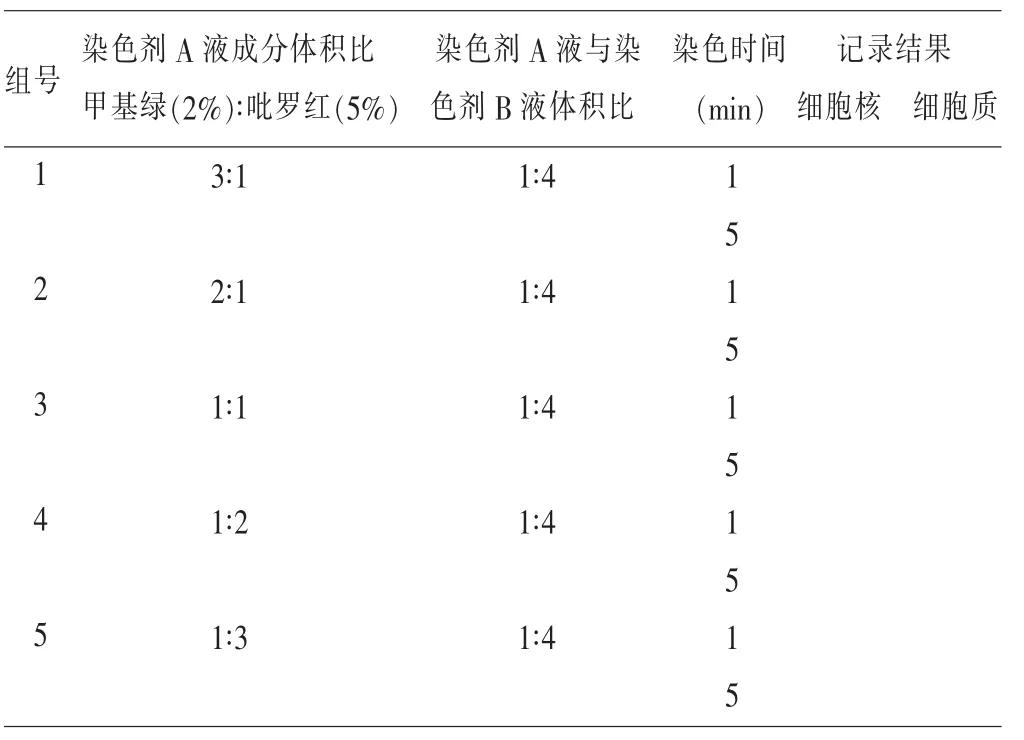

選用洋蔥內表皮細胞為實驗材料, 先按照簡化步驟進行實驗,即不水解、直接染色1 min,發現細胞核與細胞質均染成藍色, 考慮可能是吡羅紅的比例偏小,因此,設計成吡羅紅體積比不斷增大的一系列實驗(表3)。

表3 基于實驗試劑比例調整的實驗工作單

3.2.4 實驗結果分析 如圖2 所示:隨著吡羅紅的比例逐漸增加, 細胞質中RNA 的紅色更為明顯,同時細胞核中DNA 染色未受干擾。 在甲基綠(2%):吡羅紅(5%)體積比為1∶3,染色劑A 液與染色劑B 液體積比為1∶4 時,即第5 組效果較好。

3.3 基于試劑比例調整基礎上的再調整實驗

3.3.1 第3 輪實驗的設計背景 在上一輪的實驗中,染色的成功率并不高,有的細胞不易著色,考慮可能與染料分子未能充分進入細胞結構內有關,在前述研究已調整了酸化程度與時間,以及染色劑A 液配制比例的基礎上,嘗試調整緩沖液染色劑B 液的量,觀察其對染色效果的影響。

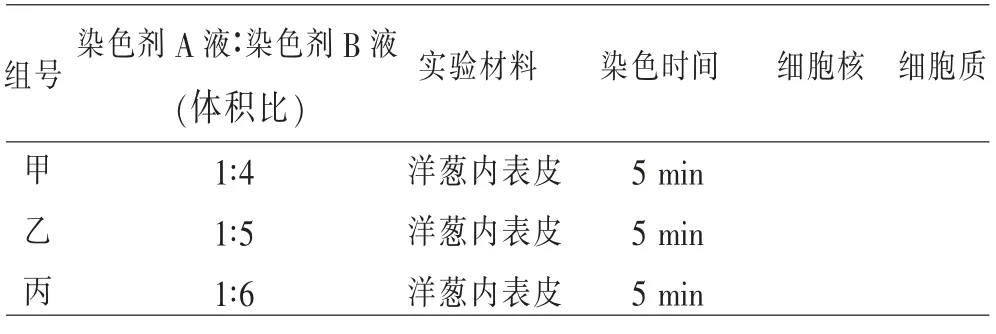

3.3.2 改進措施(表4)

表4 基于試劑比例調整基礎上的再調整實驗工作單

3.3.3 實驗結果分析 染色劑A 液與染色劑B液體積比為1∶5 時效果較好(圖3)。

如圖3 所示,染色劑A 液[其中甲基綠(2%)與吡羅紅(5%)體積比為1∶3]與染色劑B 液體積比為1∶5(乙組),采用簡化實驗步驟,即不水解、直接染色1 min,效果較好。

值得注意的是,3.2 和3.3 關于實驗試劑比例調整的染色效果比3.1 實驗中的染色效果差。 其最可能的因素是3.1 采用的是試劑公司的甲基綠吡羅紅混合染色劑, 而3.2 和3.3 采用的是甲基綠和吡羅紅分裝粉末配制的染色劑。 由于甲基綠粉劑中往往含有甲基紫雜質, 在未充分提純的情況下可能會干擾染色過程。

4 實驗教學傳遞的重要概念

本研究嘗試從調整酸化水解的程度與時間,染色劑A 中甲基綠和吡羅紅的配制比例, 以及調整緩沖劑(染色劑B)與染色劑A 的比例3 個方面,對高中生物學實驗“觀察DNA 和RNA 在細胞中的分布”進行了整體的改進。 從研究結果看,減少鹽酸水解的步驟,甲基綠(2%):吡羅紅(5%)體積比為1∶3, 且染色劑A 液∶染色劑B 液體積比為1∶5 時,染色效果最佳。 改進的實驗方案在成功率和時間經濟性方面具有更明顯的優勢, 實驗更具有直觀性和可視性, 促進學生學習興趣并提高了教學效率。

改進后的實驗在培養學生核心素養方面具有一定的作用,具體表現在:1)從前期的準備工作開始,學生需要進行資料分析和問題整理,檢索資料信息,需要同伴之間交流或向教師請教,學生的交際能力得到了鍛煉, 也有更多機會表達自己的見解, 這對于發展學生的表達能力是有益的;2)從實施過程看,學生經過實驗研究、探索,真正體驗了科學探究的過程, 這對于促進學生形成從事科學研究與探索的規律與方法,鍛煉探索精神,發展思維, 培養創新精神和實踐能力是有益的;3)從實施評價看,對學生的評價并非都來自外部,更重要的是來自學生在自主探究過程中的自我評價,它能激勵學生的每一步成功, 有利于提高學生的學習積極性和創造性。

改進后的3 輪實驗具有“研究性、開放性、自主性”等特點,教學中,教師也由“關注知識”向“關注學生”轉化——教會學生形成學科觀念,培養學生理性思維,要求學生大膽探索,將所學的知識融會貫通,在探究中尋找最佳解決方案,這正是生物學學科核心素養所在。