新課程標準理念下的高中生物學建模教學策略

趙萍萍 劉恩山*

(1 河北師范大學生命科學學院 河北石家莊 050024 2 北京師范大學生命科學學院 北京 100875)

《普通高中生物學課程標準(2017 年版)》(以下簡稱“新課程標準”)明確提出生物學學科核心素養包括生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任[1]。教師如何在新課程標準的指導下,促進學生逐步發展、 完善并最終達成這4 個維度的核心素養, 成為當下生物學教育研究者和一線教師亟待思考和解決的問題。 建模教學策略作為近幾年全球科學教育領域的研究熱點之一, 其讓學生通過建模活動深入理解知識形成過程的核心理念,成為當前課堂上促進學生生物學學科核心素養,尤其是科學思維能力提升的重要教學策略之一[2-3]。

本研究主要以人教版高中生物學《遺傳與進化》模塊,及其第3 章第2 節“DNA 分子的結構”內容為例,結合實際教學,闡述如何恰當地使用建模教學策略以發展學生生物學學科核心素養。

1 建模教學策略簡介

研究認為凡是涉及模型構建、模型使用、模型評價和修正的教學都稱之為建模教學[4]。 建模教學和建模歷程密切相關。 由于建模歷程具有過程性、復雜性、多因素性等特點,以建模為核心教學活動的建模教學也因此呈現較為復雜、 較難掌控等特點[5]。研究者認為基于學生認知發展的規律,建模教學策略實施之初, 教師可采用示范如何建模為主的教學形式, 將建模的主要步驟潛移默化地滲透到教學中。 隨后待學生逐漸熟悉和理解這些步驟,教師就可采用以學生構建模型為主、教師引導為輔的教學形式。

1.1 建模教學策略主要實施步驟 構建模型遵循一定的步驟。 本研究以尤斯蒂(R. S. Justi)和吉爾伯特(J. K. Gilbert)于2002 年提出的建模框架作為理論基礎[5]。 建模教學的步驟主要包括:①明確模型構建目的;②選擇和使用合理的模型表征方式;③構建模型;④檢驗和評價模型;⑤修正模型。

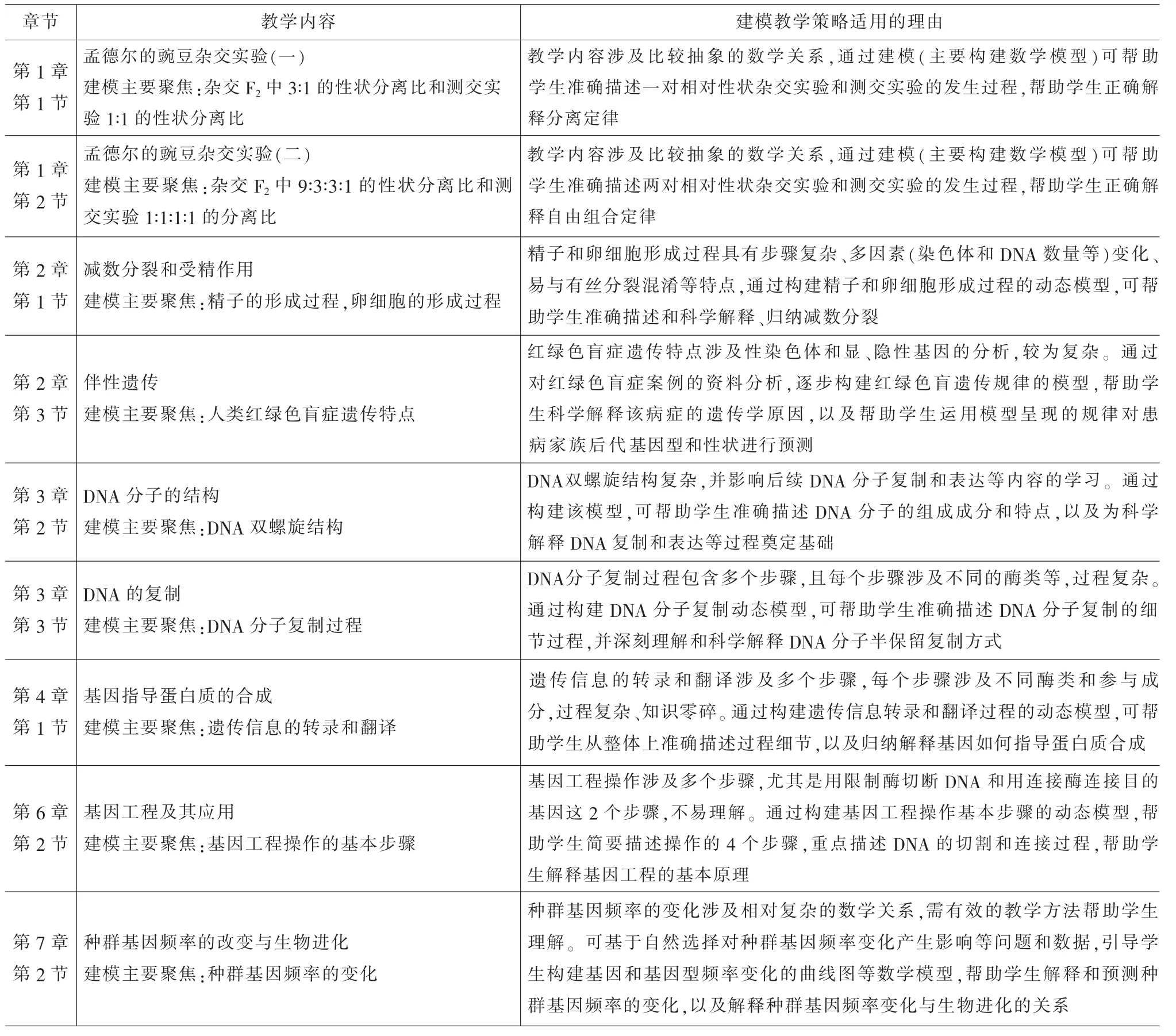

表1 建模教學策略適用范圍(以“遺傳與進化”為例)

以上5 個步驟貫穿建模教學的每個建模活動,并呈現先后的邏輯順序。 首先,明確模型構建目的。這要求建模者能全面理解模型的功能,從而確定構建模型的作用和目的。 模型的功能主要包括描述、解釋和預測[6]。模型可用于描述難以直接觀測到的太大或太小及人工難以控制的事物或現象,可用于解釋事物發生的原因和機理,還可用于預測事物的發展趨勢[5]。基于以上3 個功能,建模者就容易理解構建模型并非是手工制作, 而是為了幫助人們描述、解釋或預測事物和現象,從而更有目的性、針對性地構建模型。 第2,選擇和使用合理的模型表征方式。 在明確模型構建目的后,需將模型用合理的方式呈現。 常見的表現形式有實物、視覺、符號、語言和行為手勢等,并可將不同的形式自由組合,從而更全面多樣化地表現模型[7-8]。 第3,構建模型。 在此過程中,教師需聆聽并可參與學生的討論, 及時發現學生的疑問和困惑,有助于后續建模教學的順利開展。 第4,檢驗和評價模型。建模完成后,需基于一定的評價標準審視該模型。 促使建模者反思模型和模型所表征事物之間的關系是否科學正確, 有助于建模者真正地理解和運用知識,并表達自己的觀點。 第5,修正模型。基于模型評價產生的優、缺點或改進建議, 對模型進行修改或更新從而最終達成建模目的。 教師將以上5 個步驟滲透和融入到建模教學設計中,在幫助學生完成建模的同時,也促使學生獲得知識和能力,提升科學素養。

建模的5 個步驟并非完全單向線性, 而是可循環往復的。 如若在第3 步構建過程中發現模型的表征方式不合理,可返回第2 個步驟,重新思考選擇合理的模型表征方式。

1.2 建模教學策略適用范圍示例 值得注意的是,建模教學策略雖使學生受益,但并非所有高中生物學內容都需或適合運用建模教學。 研究者認為應從模型的功能視角衡量是否使用建模教學策略。 當教學內容運用建模的方法有助于學生更好地描述、解釋和預測事物或現象時,教師可考慮使用該策略。研究者以人教版高中生物學《遺傳與進化》為例,整理歸納該模塊適合建模教學的主要內容,并給出詳細理由,以期為廣大生物學教師的教學提供有效參考(上頁表1)。

2 建模教學策略發展學生生物學學科核心素養

建模教學策略通過鼓勵學生基于科學問題動手動腦構建模型, 在促進其理解知識形成過程的基礎上,著重發展學生模型與建模等科學思維,提高了其運用科學思維解決實際問題的能力。 與此同時,基于不同教學內容,建模教學策略也在不同程度上體現了生命觀念,結合科學探究,并為社會責任形成奠定基礎, 最終為促進學生生物學學科核心素養的達成添磚加瓦(圖1)。本文以“DNA 分子的結構”為例,闡述建模教學在發展生物學學科核心素養中的具體操作和價值。

圖1 建模教學與生物學學科核心素養關系圖

2.1 建模教學著重發展科學思維 建模教學策略鼓勵學生在尊重生物學事實和證據的基礎上,運用建模思維和方法, 探討和闡釋有關生命現象及規律。 本文主要闡述模型和建模思維在建模教學中的運用和發展。由于DNA 分子結構的空間復雜性和組成要素多樣性, 此模型的構建遵循由淺入深,由易到難的漸進原則。 脫氧核苷酸是DNA分子的基本組成單位, 眾多脫氧核苷酸這一基本單位構成脫氧核苷酸單鏈, 之后2 條單鏈通過堿基配對等形成DNA 分子的平面結構,最后通過旋轉形成雙螺旋的空間結構。因此,建模時從構建脫氧核苷酸模型入手, 依次分別構建脫氧核苷酸長鏈模型、DNA 分子平面結構模型、DNA 分子立體結構(雙螺旋結構)模型。 前文所述建模的5 個步驟均在這些模型的構建中體現。 本文以2 個模型為例進行說明。

首先,在構建脫氧核苷酸基本單位模型時,教師第1 步應引導學生明確建模目的, 即構建此模型是為了能準確描述脫氧核苷酸的基本組成要素, 為后續建模打下基礎。 教師可引導學生回顧《分子與細胞》模塊所學的“遺傳信息的攜帶者——核酸”一節內容,重溫組成DNA 分子的基本單位脫氧核苷酸,這是建模的依據和證據。 第2 步,需考慮選擇和使用何種模型表征方式。 為節約課堂時間,教師可將提前準備好的材料發放給學生。 例如,用球形塑料片代表磷酸、五邊形塑料片代表脫氧核糖、4 種不同顏色的長方形塑料片代表4 種堿基等。 同時向學生介紹如何在建模時選擇模型表征方式,即學生應明白為何使用這些材料,以及用何種材料將它們連接才是合理的。 第3 步,學生分小組進行建模活動。 在此過程中,教師需留意學生的活動操作和討論內容, 及時反饋和糾正學生出現的錯誤理解和認知。 第4 步,檢驗和評價模型。教師評價學生的模型,并鼓勵學生互評,檢驗和評價模型遵循一定的標準,對于此模型而言,著重關注脫氧核苷酸組成結構的連接位置是否出現錯誤。 對出現錯誤的模型提出修改意見,幫助學生形成對脫氧核苷酸的正確認知。 第5 步,修正模型。教師通過控制管理課堂時間, 鼓勵學生在短時間內修正原有錯誤模型, 形成科學合理的脫氧核苷酸模型。

其次, 在構建脫氧核苷酸單鏈模型時, 第1步,教師先引導學生明確建模目的是為了準確描述2 個脫氧核苷酸在什么部位,并以何種化學鍵的形式相互連接成長鏈。 教師可展示科學家關于單鏈形成的研究資料,作為建模依據。 第2 步,基于建模材料,引導學生思考:①2 個脫氧核苷酸在什么部位相互連接成長鏈? ②如何表現相互連接的部位和連接方式? 引導學生選擇自己認為合理的建模材料,即模型表現方式。 第3 步,依據選擇的材料,學生分小組合作制作一條DNA 單鏈。 在此過程中,對于可能出現的磷酸二酯鍵連接位置錯誤等問題,教師應給予及時反饋。 在討論過程中,理論和實踐不斷碰撞,學生的科學思維得以發展。 第4 步,建模完成后,教師評價學生的模型,并引導不同小組間互評。 通過評價,學生可清楚地認識到脫氧核苷酸間的連接位置及磷酸二酯鍵(上一個脫氧核苷酸的脫氧核糖3 號糖與下一個脫氧核苷酸的磷酸連接形成的化學鍵)。 模型不正確的學生可修正自己的模型, 加深理解,完成建模的第5 步。

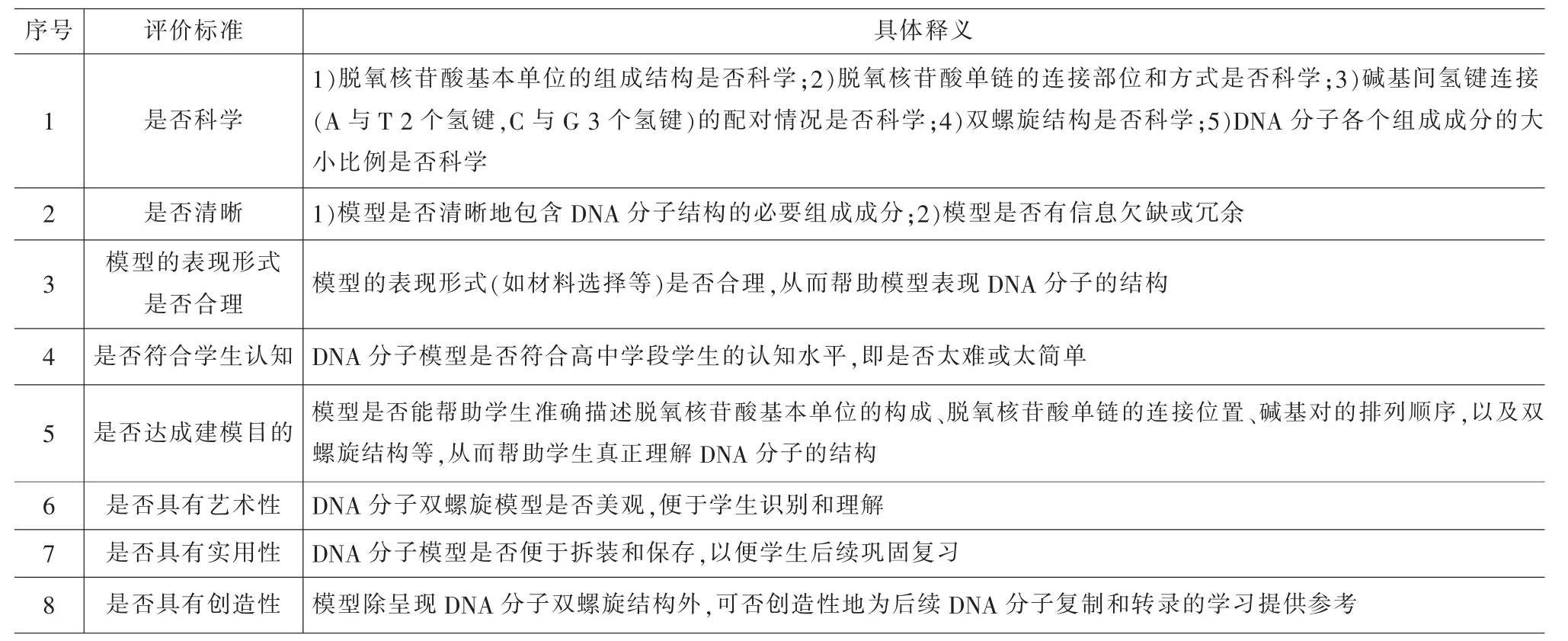

建模思維的5 個步驟同樣適用于構建DNA分子平面結構模型和立體結構模型, 在此不加贅述。需要特別指出的是,模型的評價標準不僅僅是正確或錯誤如此簡單,它是多維度的,并與教學內容緊密相關。在DNA 分子雙螺旋結構模型構建完成后,評價模型需考慮如下幾點(表2)。

表2 DNA 分子雙螺旋結構模型評價標準

以上8 條標準與建模的5 個步驟密切相關,且具有普適性, 適合評價高中及初中生物學教學中構建的諸多模型,教師應基于不同的教學內容,修改和完善每條標準所對應的具體釋義。 只有以具體教學內容為依托, 針對每條標準制定詳細的說明,模型評價才具有針對性和實用性,而不是形式化。此外,教師在實際教學中還可對上述每條標準賦分,根據8 條標準的最后得分情況,判斷學生建模的質量, 從而有助于改進和提高建模教學的成效。

除了在建模的5 個步驟中逐步發展科學思維,建模教學應充分尊重生物學事實和證據,這是發展科學思維的重要保障。 建模不是按部就班將一個模型構建完成即可, 而是重在構建過程對證據等的思考和評估, 并基于新的證據修改完善模型。 DNA 分子結構模型正是在科學不斷發展、新證據不斷產生的基礎上逐步構建的。 與此相關的DNA 分子結構建模教學,也正是通過教師出示多種證據資料,逐步引導學生構建科學合理的模型。

2.2 建模教學促進核心素養其他方面的發展 建模教學還促進生命觀念、科學探究,以及社會責任這3 個方面科學素養的發展。首先,建模教學策略有助于學生生命觀念的形成。 “DNA 分子的結構”一節內容中DNA 分子的結構與DNA 分子的功能(復制和表達)密切相關,并為學生理解和掌握基因工程等內容打下良好的理論基礎, 因此主要體現結構和功能觀。 教師在進行建模教學設計時可在多處滲透和體現這種生命觀念。 第1,在課堂導入環節, 教師可引導學生思考:DNA 是主要的遺傳物質, DNA 應具備怎樣的結構才能作為遺傳物質行使遺傳功能。這樣的問題引導看似簡單,實則可幫助學生思考結構和功能的相互關系。 第2,在構建DNA 分子的平面結構模型時,由于不同小組模型的堿基對排列順序不盡相同, 教師可引導學生思考和討論如下問題:①DNA 分子中的遺傳信息蘊藏在哪兒?②比較不同組的DNA 模型在此方面有何不同?通過這樣的教學活動,學生容易理解DNA 分子的遺傳信息蘊藏在堿基對的排列順序中, 不同的堿基對排列順序傳遞不同的遺傳信息,即不同的結構產生不同的功能。 第3,在構建DNA 分子空間結構模型時,教師可引導和鼓勵學生嘗試構建正向平行和反向平行的雙螺旋,通過試誤和對比,加深對反向平行結構與DNA 分子復制相關聯的理解,進一步體現結構和功能觀。

其次,建模教學策略與科學探究相結合。 《普通高中生物學課程標準(2017 年版)解讀》提出在科學探究活動中,人們提出自己的問題、計劃、設計并開展科學探究活動回答其中的一些問題[9]。關于DNA 分子是何種結構這一問題,教師在建模教學時引導學生基于實驗證據逐步探索構建模型,從而得到DNA 分子結構這個問題的答案,即學生通過建模活動親身體驗了科學家是如何探究DNA分子結構的, 能較好地理解科學探究的過程。 此外,建模教學還可傳遞沃森和克里克分工合作、善于綜合多學科知識、鍥而不舍的科學探究精神。

最后, 建模教學策略為學生社會責任的形成奠定基礎。 社會責任主要是指教學能使學生將生物學的概念和原理作為觀察和思考社會性議題的視角和立場, 能用生物學的觀念和規律對問題或議題進行判斷等[9]。 近年一些熱門的社會性議題與DNA 有關,例如,轉基因技術。轉基因技術的主要步驟涉及DNA 復制及轉錄表達等基本概念和原理。 由于DNA 分子的復制涉及雙螺旋解開、互補堿基間的氫鍵斷裂等過程, 只有科學準確地理解DNA 分子雙螺旋結構, 才可能很好地理解DNA 分子的復制。 同樣地,理解DNA 分子結構也是理解DNA 轉錄的重要基礎。 可以說,“DNA 分子的結構”一節的建模教學設計若能為學生深入理解DNA 打下良好基礎,則有助于學生理解和解釋與DNA 有關的轉基因技術等社會性議題,長遠來看則是為學生社會責任的形成奠基。