資本主義國家的資本結構變化與貨幣政策決定

王娜 張晨

摘要:不同流派的貨幣政策理論主要強調貨幣政策的實施與總投入和總產出之間的數量關系,從而為中央銀行宏觀經濟調控服務,所不同的就是對于貨幣政策工具和貨幣政策目標的選擇存在分歧,但本質都是為了使貨幣政策工具的選擇更加精確,從而使貨幣政策的效果更加穩定有效。從馬克思主義政治經濟學的視角來看,資本主義國家中央銀行具有階級性,資本和勞動的關系、產業資本和金融資本的關系、中央銀行與政府的關系,以及經濟體在世界經濟中的地位這四個方面共同決定了中央銀行的貨幣政策目標,而不同時期貨幣政策的轉向正是體現了階級內部力量的對比。我國是社會主義國家,中央銀行作為社會主義國家的機構,得以擺脫狹隘的為資產階級服務的階級屬性,從而可以從社會整體利益出發,在生產社會化的基礎上對社會信用關系進行社會化、有計劃地調節,在保證幣值和物價相對穩定的基礎上,為社會生產、流通提供充足信用,利用信用規律促進生產力的發展;同時不斷完善金融調控,防范金融風險,保障國家金融安全,成為實現人民群眾不斷增長的美好生活需要的重要手段,努力踐行以人民為中心的發展理念。

關鍵詞:政治經濟學;金融危機;貨幣政策;資本結構

基金項目:國家社會科學基金青年項目“2008年國際金融危機后馬克思主義金融資本理論的新發展研究”(15CJL001);北京市社會科學基金項目“國際金融危機以來新自由主義思潮的新發展研究”(18KDC016)

中圖分類號:F038? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1003-854X(2019)05-0038-07

2008年金融危機爆發后,美國、歐洲、日本等國家和地區紛紛推出非常態的量化寬松貨幣政策,以緩解金融危機帶來的嚴重后果。金融危機十年過去了,美國雖然在2014年退出量化寬松、2015年開啟加息周期,但面臨經濟形勢的不確定性,美聯儲一直都是小幅度加息,且加息速度緩慢,貨幣政策至今尚未實現正常化,而歐洲、日本則至今未完全退出量化寬松政策。全球貨幣政策的長期非常態也引發了學者們對貨幣政策的重新思考和討論,究竟是什么因素決定一個國家的貨幣政策?縱觀歷史,資本主義國家經歷了幾次大的貨幣政策轉向,又是什么因素導致了貨幣政策的調整?本文從馬克思主義政治經濟學視角來說明資本主義國家貨幣政策的決定。

一、西方不同流派對貨幣政策決定的機理分析

西方經濟學中不同流派對貨幣政策的影響機制有著不同的理論框架,導致不同流派對貨幣政策的決定存在著較大的分歧。早期凱恩斯主義認為,貨幣政策首先通過貨幣供給量M來影響利率r,從而影響投資乘數,而投資的增減進一步影響總產出E和總收入Y。與早期凱恩斯主義不同,貨幣主義認為利率在貨幣傳導機制中不起作用,貨幣供應量M直接影響產出E和投資I,進一步影響總收入。實踐中,貨幣政策的選擇與西方不同流派理論的盛行緊密相關。20世紀30年代,大蕭條使政府的作用被強化,凱恩斯主義的貨幣政策主張被采用,但利率調節經濟的運行,要與財政政策協調配合共同完成宏觀經濟目標。進入20世紀70年代,由于石油危機以及美國滯脹的沖擊,凱恩斯主義逐漸衰落,貨幣主義興起,中央銀行以及貨幣政策的作用受到前所未有的加強,調節貨幣供應量成為中央銀行影響經濟運行的主要工具。之后,雖然理論上隨著理性預期學派等思想的發展,20世紀90年代貨幣政策從單一規則調整為泰勒規則,但貨幣中性的理論基礎并沒有改變,仍然強調貨幣政策的連續性,貨幣供應量的增長保持穩定。后凱恩斯主義對此提出了批評,基于貨幣供給的內生性,后凱恩斯主義認為央行不能控制貨幣供給量,因此貨幣主義的貨幣政策是無效的。而短期內,利率是外生的,央行通過調整基準利率來實現經濟目標。

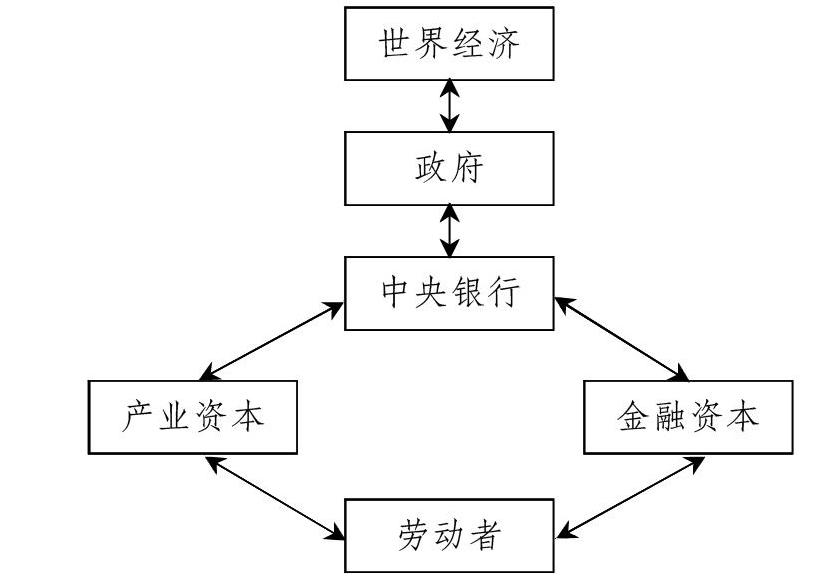

不同流派的貨幣政策理論主要強調貨幣政策的實施與總投入和產出之間的數量關系,從而為中央銀行宏觀經濟調控服務,所不同的就是對于貨幣政策工具和貨幣政策目標的選擇存在分歧,但本質都是為了使貨幣政策工具的選擇更加精確,從而使貨幣政策的效果更加穩定有效。受馬克思主義理論的影響,美國激進政治經濟學派對此提出了批評,并從階級關系的角度揭露了中央銀行的本質,指出中央銀行像資本家階級的執行委員會,制定對資本家階級整體利益有益的政策。同時,由于資產階級內部仍存在不同的資本家集團,他們對央行貨幣政策的訴求也存在很大不同①,而中央銀行主要從金融資本利益出發制定其政策②。這些觀點雖然揭示了中央銀行的階級本質,但是也忽略了資產階級國家的自主性和資產階級內部的利益沖突。就此,愛潑斯坦(Epstein)提出了一個中央銀行“爭奪戰場”模型用以說明央行政策選擇的邏輯。這一模型認為:第一,政府以及中央銀行,事實上是所有階級間以及階級內部斗爭的戰場。第二,政策是由結構因素控制,包括資本的結構和勞動力市場的結構,國內經濟在世界經濟中的地位以及資本積累自身的動力和矛盾。因此,在愛潑斯坦看來,中央銀行制定政策既不總是出于資本總體利益的觀點,也不是像流行的觀點認為的那樣總是出于銀行或金融資本的利益,而是取決于金融資本、產業資本和勞動力的相對權力③。

馬克思曾指出“貨幣本質是一種生產關系”,以貨幣作為調整對象的貨幣政策必然會對生產關系產生影響,然而對生產關系的研究西方經濟學是視而不見的。西方經濟學對貨幣政策決定過程和影響機制的研究忽略了貨幣流動背后不同的生產關系,仿佛貨幣在不同階級間的流動是自由的和平等的,但現實中卻是充滿障礙的,這也是現實中貨幣政策往往不奏效的根本原因。因此,對中央銀行和貨幣政策選擇的分析離不開對不同階級之間相互作用的分析。愛潑斯坦的分析為我們理解資本主義國家中央銀行的政策選擇邏輯提供了一個獨特的分析視角和方法,雖然他將階級關系視為影響貨幣政策的重要因素,但是他對階級關系之間相互作用的分析更多受到后凱恩斯主義特別是卡萊斯基主義的強烈影響。接下來,我們將在愛潑斯坦分析的基礎上,從馬克思主義政治經濟學的視角對中央銀行貨幣政策的決定過程進行分析。

二、資本主義國家貨幣政策選擇的政治經濟學

1. 資本主義國家中央銀行的性質

在馬克思生活的年代,英格蘭銀行還只是一家擁有政府特權的私人金融公司,并沒有發展成為現代意義上的中央銀行對資本主義經濟產生重要影響。但是,在《資本論》中馬克思多次提及英格蘭銀行作為“國家銀行和私人銀行之間的奇特的混合物”。他寫道:“用國家的名義裝飾起來的大銀行,從一產生起就只不過是私人投機家的公司,它們支持政府,依靠取得的特權能夠把貨幣貸給政府。……英格蘭銀行開始營業的第一筆生意,就是以8%的利率貸款給政府;同時它由議會授權用同一資本鑄造貨幣,這同一資本又以銀行券的形式貸給公眾。它可以用這些銀行券來辦理期票貼現、抵押貨物、購買貴金屬。這樣,過了不久,這些由銀行自己制造的信用貨幣又變成了鑄幣,英格蘭銀行用這些鑄幣貸款給國家并代國家支付公債利息。它一只手拿出去,另一只手拿更多的進來,這還不夠;當它拿進來時,它仍然是國民的永遠債權人,直到最后一個銅板付清為止。它逐漸成了國家的貴金屬必然貯藏所和全部商業信用的重心。”④ 英格蘭銀行成立之初,就與國家有著千絲萬縷的關系,隨著資本主義經濟的不斷發展,它也成為資本主義國家貨幣和信用金字塔的最頂端,從而對資產階級及其資本積累至關重要。

20世紀上半期發生的兩次世界大戰以及資本主義經濟體系的變化,促進了現代意義中央銀行的誕生,麥迪森把1913—1950年的整個時期描繪為“一個破碎的年代,所有加速發展的潛能都被一系列災難挫敗”⑤,這一時期包括兩次世界大戰和史上最嚴重的大蕭條。戰爭帶來了通貨膨脹和金本位的崩潰,而大蕭條則帶來產出和價格的暴跌,失業率的攀升以及大量銀行的倒閉,這也給中央銀行帶來動蕩的變化。這一時期,一些中央銀行實行國有化,許多已經國有的中央銀行則實施了新的立法。中央銀行被賦予了一些新的職能,突出的一個表現是中央銀行在制定公共政策的地位變得更加重要。起初是出于戰爭的需要,后來是凱恩斯主義的盛行。同時,貨幣政策工具也隨之調整,貼現率曾是中央銀行工具箱中的重要工具,因為它可以調控以匯票為基礎的商業信用及銀行信用的貼現規模。隨著凱恩斯主義理論的盛行,利率成為調節經濟運行的重要工具。雖然中央銀行調節經濟運行的作用被肯定,但是這一時期財政政策才是宏觀經濟穩定的重要手段,貨幣政策需要與財政政策協調配合共同完成宏觀經濟目標。進入20世紀70年代,由于石油危機以及美國滯脹的沖擊,凱恩斯主義逐漸衰落,貨幣主義興起,中央銀行以及貨幣政策的作用受到前所未有的加強。

經過20世紀以來的不斷調整,中央銀行日益演變為國家機構的一部分,并通過貨幣政策與財政政策一起調節國家宏觀經濟運行。馬克思將資本主義國家理解為資產階級統治的工具,“現代的國家政權不過是管理整個資產階級的共同事務的委員會罷了”⑥。而中央銀行作為國家的銀行,也成為資產階級統治工具的一部分,作為資產階級的貨幣委員會而存在,貨幣政策也就成為資產階級調節不同階級關系的重要手段。正如大衛·哈維所說:“貨幣體系和金融體系統一在銀行體系內部,中央銀行則在民族國家內部成為了至高的調節權力。實際發生的事情是:信用體系所提供的手段會按照階級的需要來規訓個別資本家乃至資本的整個派系。”⑦ 因此,貨幣政策的決定必然受資本主義國家內部不同階級之間權力關系的重要影響。

2. 資本主義國家貨幣政策的決定

《貨幣金融學》教科書認為貨幣政策的最終目標主要有六個:(1)高就業率;(2)經濟增長;(3)物價穩定;(4)利率穩定;(5)金融市場穩定;(6)外匯市場穩定⑧。為了達到上述目標,各國中央銀行往往在利率、通脹率和失業率三者之間進行調整。我們以愛潑斯坦“爭奪戰場”模型為基礎,從馬克思主義政治經濟學的角度對不同階級關系對貨幣政策的決定過程進行分析,我們同樣認為資本和勞動的關系、產業資本和金融資本的關系、中央銀行與政府的關系、經濟體在世界經濟中的地位這四個方面共同決定中央銀行的貨幣政策。從馬克思主義的視角來看,四者的決定過程如下:

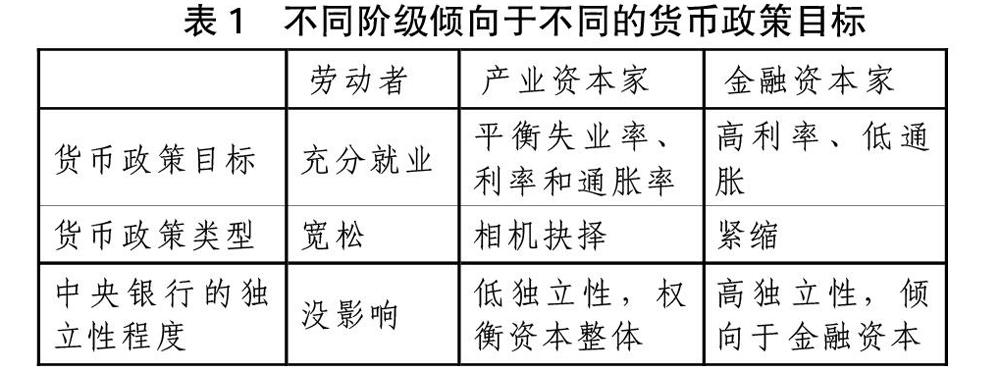

一是資本和勞動的關系。馬克思主義認為,資本和勞動是生產過程中最為對立的關系,勞動者創造剩余價值,而資本則通過剝削勞動者剩余價值完成資本積累,因此,確保對勞動者剩余價值的剝削是資本的唯一目的。但是,勞動者也不會永遠被動接受資本的剝削,而接受與否很大程度上取決于勞動者權力的大小。中央銀行貨幣政策的選擇則會對資本和勞動的權力有著不同的影響。中央銀行若以充分就業作為貨幣政策目標,就會使勞動者的權力上升,從而可以要求工資的上漲、福利的提高等對抗資本的剝削,從而導致利潤率的下降。因此,資本會傾向于將失業率保持在較高水平但又不破壞社會穩定,從而保證一定產業后備軍的緊縮貨幣政策,而勞動傾向于以充分就業為目標的寬松貨幣政策。

二是金融資本和產業資本的關系。馬克思主義認為,產業資本和金融資本在分配過程中共同分割剩余價值,形成既合作又沖突的關系。在共同對抗工人階級榨取剩余價值的目標上,兩者利益一致;但是在瓜分剩余價值的目標上,兩者都希望獲得最大化的剩余價值,因此存在沖突。這種矛盾的關系同樣反映在貨幣政策的選擇上。一方面,金融資本和產業資本可以達成共識,都不希望將充分就業作為貨幣政策目標,因此傾向于緊縮的貨幣政策。另一方面,對于利率和通脹水平,兩者又是對立的。金融資本希望通過較高的實際利率和較低的通脹水平獲得更高的資本價值,因此傾向于高利率低通脹的緊縮貨幣政策;而產業資本則傾向于通過低利率、溫和通脹的寬松貨幣政策來降低融資成本,但這種寬松貨幣政策的實施還需要權衡對失業率的影響,不能擠壓利潤。因此,產業資本家會選擇平衡失業率、利率與通脹率的相機抉擇的貨幣政策。

三是中央銀行與政府的關系。中央銀行與政府之間的關系體現在中央銀行的獨立性程度上。中央銀行的獨立性是指中央銀行的貨幣政策以及政策制定者不受政府機構或政府官員政治偏好的影響,但從馬克思主義視角來看,中央銀行的貨幣政策對不同階級帶來的利益是分化的,因此中央銀行是無法站在中立的角度進行決策的。而所謂“中央銀行獨立性”不過是資產階級進一步將中央銀行貨幣政策決策獨立于民主化過程之外的做法,從而貨幣政策完全與工人階級隔離,因此,所謂中央銀行的獨立程度事實上與工人階級無關。但由于產業資本與金融資本之間的利益存在沖突,所以央行獨立性程度的高低會對兩者有一定的影響。一般而言,受政府影響較大即獨立性程度較低的中央銀行會考慮資產階級整體的利益,或者受政府主要統治者所代表的資產階級影響來制定貨幣政策,往往選擇相機抉擇的貨幣政策;而獨立性程度較高的中央銀行則會傾向于金融資本的利益。

四是經濟體在世界經濟中的地位。首先,不同發展程度國家的中央銀行在經濟發展過程中所起的作用不同。對于發達國家而言,金融市場完善、金融制度健全,中央銀行可以通過貨幣政策調節經濟運行達到預定的宏觀經濟目標。而對于發展中國家而言,完善的金融體系尚未完全建立,中央銀行需要首先建立完善的金融體系才能通過貨幣政策對宏觀經濟施加影響。其次,由于資本的全球化,一方面,一國的貨幣政策不僅僅對本國資本產生影響,同樣會引起世界資本的流動,而另一方面,資本為了在世界市場上尋求利潤,也通過各種力量對各國的貨幣政策施加影響,實現資本利益的最大化。不同國家在世界經濟中的地位不同,資本對一國的貨幣政策影響也不同。對發達國家而言,資本在世界市場上具有支配地位,因此往往可以通過資本霸權影響發展中國家的貨幣政策,使發展中國家的貨幣政策更有利于產業資本的投資和金融資本的自由流動。但是,資本又往往具有民族性,一國內部外國資本與本國資本之間的利益往往既是對立又是統一,本國的產業資本可能會阻止外國產業資本的進入從而帶來產品的競爭,也有可能歡迎外國金融資本的進入從而獲得更多的融資。因此世界經濟體系下的貨幣政策還需要結合國家的戰略目標、產業的發展情況以及匯率政策等多種因素來進行分析,本文暫不作深入討論。

在整個封閉的經濟體系中,不同階級傾向于不同的貨幣政策目標(見表1),而中央銀行貨幣政策的最終目標則取決于不同階級權力的對比。

表1? 不同階級傾向于不同的貨幣政策目標

從上面的分析中看到,由于勞動者、產業資本家和金融資本家之間存在著一定的利益沖突,所以會傾向于不同的貨幣政策。在經濟穩定時期,資本主義的貨幣體系和信用體系運轉良好,中央銀行可以實現平衡不同階級之間的矛盾。從貨幣政策目標來看,保持利率、通脹和失業率水平都在合理的區間可以平衡勞動者、產業資本家和金融資本家之間的利益。但是,當危機來臨時,不同階級都傾向于實施對自己有利的貨幣政策,在貨幣政策目標選擇上的矛盾就會凸顯。一方面,產業資本家希望保持充分的流動性并降低融資成本,所以傾向于低利率、溫和通脹的寬松貨幣政策。但是另一方面,這又會損害金融資本的利益,金融資本會不斷施加提高利率、穩定通脹的壓力。此外,勞動的強弱也同樣會對貨幣政策施加影響,如果就業充分、勞動者力量較強,則會結成聯盟要求增加工資抵抗通脹,從而給產業資本帶來壓力;如果社會失業率較高,就會存在大量的產業后備軍,則勞動者就沒有力量影響貨幣政策,只能被動接受。因此,不同時期不同國家中央銀行的貨幣政策選擇體現了不同國家金融資本、產業資本以及勞動者之間的關系和力量的權衡。

三、從產業資本到金融資本——20世紀70年代后美國貨幣政策的轉向

20世紀70年代,美國出現高通脹和高失業率的滯脹局面,凱恩斯主義失靈,以弗里德曼為代表的貨幣主義興起。其核心思想認為貨幣供應量的變動并不直接影響利率水平,而是直接影響名義收入與支出水平,進而影響消費、投資、就業、產出與物價水平。1981年里根政府接受貨幣主義思想,改變了以利率作為中心地位的思想,轉而以貨幣供應量作為最核心的中介指標(初期是M1,后期是M2,后來又把儲備金總量作為最重要的中介指標),即單一規則⑨。但是,20世紀90年代開始,美國的貨幣政策再次轉向,開始以聯邦基金利率為中介指標,實行中性的貨幣政策,即泰勒規則。對于這次貨幣政策轉向的原因,主流經濟學家的解釋是由于 20世紀80年代開始,金融管制放松和金融創新的快速推進增加了計入貨幣總量的存款種類,例如NOW賬戶,導致貨幣供給量難以定義和測量,因此貨幣供應量與經濟活動之間的穩定聯系也隨之減弱。這種解釋主要是從中央銀行實際操作的角度而論,忽略了貨幣政策轉向背后的本質原因——資本之間權力結構的改變。

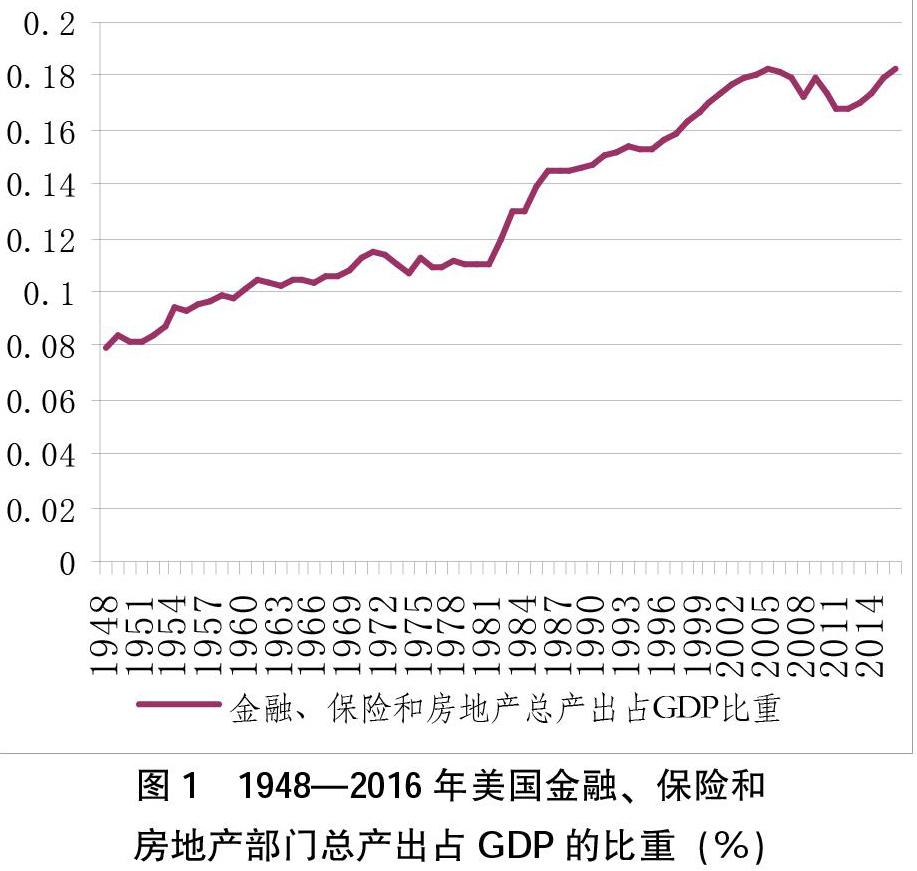

1. 70年代的滯脹導致產業資本困境,金融資本提倡單一貨幣規則

20世紀70年代開始,美國出現滯脹,給產業資本帶來嚴重的打擊。二戰后的1948—1973年,美國制造業的產出率和生產率分別為4%和2%,而滯脹發生后的1973—1981年下降到1.2%和0.2%⑩。美國建筑行業由于可以帶動其他工業部門的增長,被稱之為美國經濟的晴雨表。二戰后,美國建筑業迅猛發展,到1972年創歷史最高紀錄,年建房230套。但在此之后,建筑工業隨著美國經濟的衰落而衰退。到1981年降至最低點,年建房110萬套,不足1972年的50%11。而與此同時,金融資本的力量卻不斷增強。如圖1所示,代表金融資本的金融、保險和房地產(FIRE)產業的總產出占GDP的比重由1970年的11%上升到2006年(金融危機前)的18%。同時,金融資本的利潤大幅度上升,如圖2所示,金融公司利潤占利潤總額由1970年的19%上升到2006年(金融危機前)的27%。正如我們之前所分析的那樣,金融資本所傾向的貨幣政策目標是高利率、低通脹,這種背景下,20世紀80年代開始,美國的貨幣政策目標從盯住充分就業轉向盯住通脹率,貨幣中介目標轉向貨幣供應量,用以保持穩定的通貨膨脹率。

2. 90年代的“大穩健”使資產階級內部出現分化,基于妥協的泰勒規則開始實施

20世紀90年代,美國經濟的失業率和通貨膨脹率大幅度下降,進入了所謂的“大穩健”時代。在這一時期,金融資本的實力繼續顯著增強,但同時產業資本的力量在長期削弱之后開始回升。此時,美國階級關系的一個重大變化是金融資本與產業資本由分散走向聯合,如圖3所示,20世紀80年代開始,美國非金融企業金融資產比重大幅度攀升,1980年美國非金融企業金融資產的比重為27%,到1990年上漲到35%,2000年繼續上升至48%。產業資本與金融資本的相互融合,也導致貨幣政策由金融資本主導的單一規則在20世紀90年代調整為產業資本和金融資本相互妥協的泰勒規則,即在失業率、利率和通脹率之間有所平衡。但由于金融資本仍然是資產階級中的核心力量,其根本還是保持通脹率的穩定。

3. 2007年美國次貸危機后貨幣政策的非常態

2007年,由美國次貸危機引發的金融危機使美國經濟陷入停滯, 與此同時,美聯儲推行一系列貨幣政策阻止金融體系的崩潰和經濟下滑,從2008年到2014年,美國先后實施四輪量化寬松(QE)政策,以及長期保持超低利率。但其實質是為金融資產階級提供充足的流動性,維護金融資產階級的利益。2008年,美國財政部向金融危機的始作俑者房地美和房利美提供了1875億美元的救助資金,并投入2500億美元購買受困銀行股票,其中半數用于注資美國銀行、美林公司、紐約梅隆銀行、花旗集團、高盛、摩根大通、摩根士丹利、道富銀行和富國銀行等9大銀行。房地美和房利美在短短幾年就起死回生,2012年“兩房”開始盈利,2013年在美國500強中,房利美以839.6億美元的年度盈利成為最賺錢的公司,房地美以486.7億美元的盈利水平位居第二,并在美國抵押貸款市場的占有率從過去的60%上升到了2013年的逾90%。2007年,美國四大銀行富國銀行、摩根大通、美國銀行和花旗銀行資產規模為5.4萬億美元,約占美國銀行業總資產的49.72%。在美國政府的支持下,2008年摩根大通收購了貝爾斯登證券和華盛頓互惠銀行,美國銀行收購了美林證券,富國銀行收購了美聯銀行,使美國四大銀行的資產更加集中。2017年美國四大銀行的資產規模上升到8.61萬億美元,占美國銀行業總資產上升到51.1%12。正如程恩富所言:“美歐政府和中央銀行注入巨資挽救金融壟斷財團的各種救市計劃,本質上是金融壟斷財團挾持公眾銀行存款和養老金等財富為人質,為不斷獲取超額利潤而進行的一種新的剝削形式的創新,是以挽救危機為借口發動的掠奪全球民眾財富的新型金融戰爭。”13 但與此同時,產業資本和勞動力的矛盾并沒有解決,反而進一步惡化了收入分配和工人生活狀況。“金融危機后許多國家紛紛采取緊縮政策以降低債務水平,但緊縮的內容主要是削減公共部門和社會福利的開支,緊縮的對象主要針對中低收入階層。在美國,加利福尼亞州削減了90萬貧困兒童的醫療保險。”14

四、經驗總結與啟示

1. 資本結構變化是主因,貨幣政策是結果

通過上述研究表明,從馬克思主義政治經濟學視角來看,因為資本主義國家不同階級的利益不同,所以對貨幣政策的要求不同。勞動力傾向于充分就業的寬松貨幣政策,金融資本則傾向于高利率低通脹的緊縮貨幣政策,而產業資本則傾向于平衡失業率、利率和通脹率的相機抉擇貨幣政策。最終,中央銀行選擇什么樣的貨幣政策由不同階級的結構和力量的對比決定。從實踐來看,在不同時期不同國家,資本結構不同,階級力量對比不等,對貨幣政策的影響也不同。

央行貨幣政策的選擇和沖突將導致貨幣制度的內在悖論,即資產階級內部貨幣政策目標的不一致,以及資本與勞動之間貨幣政策目標的對立,使中央銀行貨幣政策的有效性大打折扣,這個問題在危機時期更加凸顯。每逢危機,資本主義央行都偏好以信用擴張的方式試圖促進資本的積累從而實現經濟增長,但是降低利率的手段以及信用擴張可能帶來的通貨膨脹則會招致金融資本的不滿,從而對中央銀行施加壓力,這使貨幣政策的調整只是時間問題。而資本主義國家的中央銀行忽視勞動者的利益及其貨幣政策要求,特別是在危機后往往以犧牲勞動者利益來挽救資本,則隱藏著巨大的社會矛盾。因此,危機后的資本主義國家的貨幣政策只是暫時緩和了危機,卻無法使資本主義真正擺脫危機,反而導致資本主義各階級之間的矛盾不斷加劇,可能醞釀更加嚴重的危機,從而導致資本主義國家的危機一直周而復始。

2. 美國貨幣政策的轉變反映了新自由主義政策的結果

20世紀80年代,美聯儲的貨幣政策經歷了從凱恩斯主義向貨幣主義的重大轉向,即貨幣政策中介目標從利率轉向單一的貨幣供應量,貨幣政策目標從盯住充分就業轉向通貨膨脹率。這事實上與20世紀70年代開始的美國經濟滯脹所導致的產業資本困境緊密相關。隨著美國產業資本利潤不斷下降,大量資本流向金融領域,金融資本要求掃除一切資本流動的障礙,在美國主要通過里根政府推行私有化、減稅、削減福利開支等一系列政策;而在發展中國家,主要通過“華盛頓共識”推行私有化、價格自由化、貿易自由化和資本市場自由化等一系列政策。在此過程中,金融資本流動則愈加不受限制,比重大幅度上升,大量金融資本的積累又進一步要求貨幣價值的穩定,其表現在貨幣政策以貨幣供應量為中介目標,并保持穩定的通貨膨脹率。因此,20世紀80年代全球貨幣政策的大轉向其實質是反映了新自由主義政策在全球推行的內在要求,資本結構的內在變化反映在貨幣政策的選擇上。進入20世紀90年代,產業資本的力量有所恢復,同時金融資本和產業資本走向聯合,資產階級內部結構的調整使美國的貨幣政策轉向平衡失業率、利率和通脹率的泰勒規則,但新自由主義政策依然占據主導地位,金融資本力量增強的趨勢并沒有動搖,通脹目標依然是貨幣政策的核心。在新自由主義政策主導下,美國的工會組織長期被打壓,勞工力量長期被削弱,收入差距不斷拉大,在貨幣政策調整中勞動者的利益基本被忽視。直到2008年美國金融危機爆發,并演變為全球性金融危機。但由于金融資本仍然占據美國政治經濟的統治地位,危機后的非常態貨幣政策依然以挽救金融資本為目的,工人的地位和收入差距過大問題進一步惡化。

3. 對我國貨幣政策選擇的啟示

長期以來,我國堅決抵制新自由主義對我國的不利影響,堅持走中國特色社會主義道路。中央銀行在貨幣政策的選擇上,一直結合中國經濟發展實際,堅持自主的貨幣政策。我們要清醒地認識到西方主流的貨幣政策理論是站在資產階級的立場,代表了資本的根本利益。資本主義國家不同貨幣政策的轉向不過是資本內部結構變化的調整。而我國是社會主義國家,中央銀行作為社會主義國家的機構,得以擺脫狹隘的為資產階級服務的階級屬性,從而可以從社會整體利益出發,在生產社會化的基礎上,對社會信用關系進行社會化、有計劃地調節,在保證幣值和物價相對穩定的基礎上,為社會生產、流通提供充足信用,利用信用規律促進生產力的發展,充分發揮金融對生產力發展、實體經濟發展的促進作用,同時不斷完善金融調控、防范金融風險、保障國家金融安全,成為實現人民群眾不斷增長的美好生活需要的重要手段,努力踐行以人民為中心的發展理念。這正是我國把中央銀行命名為“人民銀行”的深意所在。我國央行的貨幣政策制定,不僅僅要符合貨幣金融運行的市場規律,還要符合廣大人民的根本利益。比如對于不受資本青睞的“三農”領域,中央銀行要積極創新貨幣政策工具,引導社會資金流向,支持我國“三農”的發展,促進鄉村振興戰略的實現。總之,以人民為中心而不是以資本為中心應該是我國貨幣政策決定的根本遵循。

注釋:

① Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, Stagnation and the World Financial Explosion, New York: Monthly Review Press, 1987, p.13.

② William Greider, Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, New York: Simon and Schuster, 1987, p.158.

③ Gerald A. Epstein, Political Economy and Comparative Central Banking, Review of Radical Political Economics, 1992, 24(1), pp.1-30.

④ 馬克思:《資本論》第1卷,人民出版社2004年版,第823頁。

⑤ 安格斯·麥迪森:《世界經濟千年史》,北京大學出版社2003年版,第113頁。

⑥ 《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1995年版,第248—307頁。

⑦ 大衛·哈維:《資本的限度》,中信出版社2017年版,第440頁。

⑧ 米什金:《貨幣金融學》,中國人民大學出版社2006年版,第406—410頁。

⑨ 廖國民、何傳添、陳萬靈:《美國貨幣政策轉向及其背后的邏輯》,《上海金融》2013年第3期。

⑩ 沈俠:《1948—1985年美國生產率增長試析》,《美國研究》1989年第1期。

11 陳楠、汪芳:《美國70年代滯脹的表現形式和政府的調控政策》,《金融經濟》2008年第6期。

1214 王娜:《近年來西方國家經濟社會發展中的新特點》,《紅旗文稿》2018年第23期。

13 程恩富、楊斌:《當前美國金融壟斷資本主義的若干新變化》,《當代世界與社會主義》2014年第1期。

作者簡介:王娜,中國農業大學馬克思主義學院副教授,北京,100083;張晨,中國人民大學經濟學院副教授,北京,100872。

(責任編輯? 陳孝兵)