淺析楊吉甫三峽鄉土敘事的生命情懷

(重慶三峽學院文學院 404120)

楊吉甫是1930年代三峽地區的知名作家,曾與何其芳等人合辦進步文學刊物,他發表的文學作品并不多,但卻受到瑞典著名漢學家馬悅然的特別關注和肯定。而事實上,楊吉甫的小說雖然數量和篇幅都較少,但也的確展現出了獨具特色的創作風采。筆者欲從楊吉甫的八篇小說里選取出三峽地域性特征比較鮮明的《瘋了的胡媽》和《長慶》這兩篇作為素材,細細品味其中蘊涵的生命情懷。

一、方言土語在小說中的彌散

由魯迅先生開啟的地域性鄉土文學創作是中國1930年代文學的重要潮流,而楊吉甫分別在萬縣《民眾教育月刊》和《水星》雜志上發表的《瘋了的胡媽》和《長慶》則顯著呼應了這一創作潮流,并體現出濃郁的三峽地域特色。事實上,能夠具體表征文學作品地域特色的內容有很多,比如飲食、服飾、居所、風俗、語言、交往等,其中,富有地方特色的方言土語表達無疑是最為鮮明的作品地域性特質之一。在《瘋了的胡媽》和《長慶》中,三峽地區方言土語的運用和展示可謂彌散全篇,細細品來,言語上的生命氣息實有撲面而來之感。

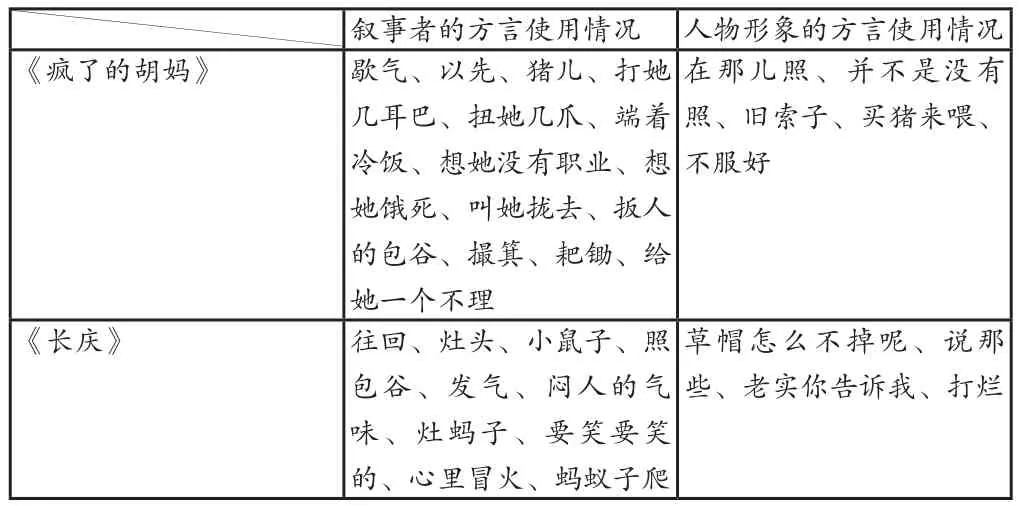

在小說中,言語的表達主要由小說敘事者和小說人物形象來完成。在楊吉甫的兩篇小說里,這兩種狀況的言語表達都充分使用了三峽一帶的方言土語。我們可以通過一個圖表來概覽《瘋了的胡媽》和《長慶》中的三峽方言俗語使用情況:

敘事者的方言使用情況 人物形象的方言使用情況《瘋了的胡媽》 歇氣、以先、豬兒、打她幾耳巴、扭她幾爪、端著冷飯、想她沒有職業、想她餓死、叫她攏去、扳人的包谷、撮箕、耙鋤、給她一個不理在那兒照、并不是沒有照、舊索子、買豬來喂、不服好《長慶》 往回、灶頭、小鼠子、照包谷、發氣、悶人的氣味、灶螞子、要笑要笑的、心里冒火、螞蟻子爬草帽怎么不掉呢、說那些、老實你告訴我、打爛

這些用語都是地道的三峽方言土語,極富生活表現力,對于已在楊吉甫家鄉萬州長住多年的筆者來說,讀來也是倍感熟悉和親切的。眾所周知,方言土語是一種典型的地域性文化現象,故而它也是小說地域性書寫最為重要的特征之一。通過以上圖表中列舉的三峽方言土語在小說中的全面彌散應用,一方面在反映三峽風俗人情的基礎上更加立體地呈現了胡媽、長慶等人物形象的三峽鄉土氣和生活情感態度,使之更具鮮活性;另一方面也在凸顯三峽地域文化特質的基礎上展示了楊吉甫本人對于家鄉三峽的物質性體驗的細膩與充分,進而也賦予了小說獨特的審美價值和藝術魅力。總之,三峽方言土語在《瘋了的胡媽》和《長慶》這兩部短篇小說中的大量存在,為楊吉甫的三峽敘事提供了最為顯著的形式印記和生命氣息。

二、愛憎分明的貧民情懷

楊吉甫創作的八篇短篇小說,在何其芳看來,“多半是帶著深深的同情寫了一個勞動的、疲勞而煩惱,而又帶著青年的快活的長工,一個因為失掉了小豬而發瘋的貧窮的老婦,一個在夜里‘使勁的把鑼打響些,當作在打這個世界’的更夫,的確很近似契訶夫的短篇。”細讀起來,《瘋了的胡媽》和《長慶》的文字所投射的“深深的同情”這一分明的愛憎傾向是毋庸置疑的,然而是否“很近似契訶夫的短篇”呢?

契訶夫是世界著名短篇小說大師,其創作的價值取向在于無情批判農奴制俄國的種種丑惡現象和深切同情生活其間的苦難人民,這種情感態度在作品中呈現出“客觀冷靜、含蓄不露”的突出特點,“讀契訶夫小說,讀者看不到莫泊桑小說的含情脈脈,也看不到高爾基小說的熱情洋溢,比起馬克吐溫的小說來,更沒有那種淋漓盡致的顯露,讀者所感到的是客觀的描寫、冷靜的敘述,文字表面幾乎是冷冷清清的”。但是,品味楊吉甫的《瘋了的胡媽》和《長慶》,我們會有一種迥然不同的感受,這兩部小說對于三峽鄉民的苦難敘事可謂飽含深情、愛憎顯露無疑,并非像契訶夫那樣冷靜含蓄、不動聲色。在《瘋了的胡媽》中,描寫完胡媽一家沒日沒夜地經營貓耳山哨棚的生計之后,楊吉甫化用的敘事者主動現身,直接感嘆“多辛苦啊,這新來的人家!”當敘述完胡媽瘋了的過程后,又是一句感慨:“這是很不幸的,那樣勤儉而服理的人”。而在《長慶》中,楊吉甫甚至不再借用敘事者表達愛憎,他似乎已然成為了地主家的男仆長慶,歡笑著長慶的歡笑,憎惡著長慶的憎惡,比如,面對地主家的做工催促與責罵,長慶“聽得心煩”,“討厭死了,不答應”,“不理”,“不看”,“心里冒火”,抱怨著“又要作什么!……一天有那么多的事!作了這樣、又是那樣!……連晚上也要喊喊叫叫的”,進而從心底里“只望匪天天來”,暢想著“總有一天”的到來!總之,這些情感意味濃烈且直露的語句,的確展現出楊吉甫與契訶夫全然不同的價值觀表達方式,充分寄托了楊吉甫愛憎分明的貧民情懷。

三、三峽農鄉的田園式書寫

楊吉甫生于三峽農家,自幼鐘愛陶淵明的田園詩,其文學實績也以詩歌見長,最為傾心的便是關于三峽田園生活的小詩創作。“在這些小詩中,楊吉甫通過自己所擇取的一個個田園風光和農家生活片斷,成功組接起一幅優美迷人的三峽風情畫卷,其間涓涓流淌的,正是詩人對故鄉三峽的深愛和三峽鄉民淳樸寬厚的人性與人情。”顯然,《瘋了的胡媽》和《長慶》對三峽農鄉的田園式書寫同樣是躍然紙上的,同樣是那么的清新自然、淳厚質樸。當然,憑借小說明顯優于小詩的生活場景刻畫能力,這種書寫所呈現出來的田園圖景則顯得更加完整、活潑,其鄉土氣息也更加濃烈。具體來看:

一方面,相較于詩歌敘事的跳躍性、片段性特征,小說的敘事能夠呈現更加完整的自然山鄉畫卷。《瘋了的胡媽》中開篇就有這樣一段白描:“貓耳山的半坡,有一顆柏樹,樹下是一個哨棚,行人在遠遠的上下,都看得見。”“晚間,夜色籠罩著了,半坡上添了一盞燈火。”以“哨棚”為中心,作者立足時間運轉的線性軌跡,通過連貫性的寥寥數語勾勒出胡媽所生活的鄉野空間從白天到夜晚的自然變化,在文學想象中道盡了三峽普通鄉民共同的質樸生活圖景。在《長慶》里也有類似的線性刻畫:“沒有月亮,天空閃著星星。從屋子的左角轉去,經過碾盤、竹林,是一條長埝。他沿著堰堤走向大桐子樹。”再平實不過的三句話,已經完整地營造出長慶活動的鄉野空間格局,讀來清新自然,有一種似曾相識以至身臨其境的親切感。可以看出,楊吉甫實為場面描寫的高手,他能用最精要的文字自然而然地完成鄉土生存空間的搭建,尤為可貴之處在于這種空間建構并非詩歌式的散點拼貼,而是線性視角下的連貫整體。

還有一方面的原因是楊吉甫善于在作品中充分運用傳統三峽農家的方言土語。方言土語誕生于鄉土民間,是最能表達山野鄉民質樸情懷的活態化語言,體現出最為濃烈的“鄉土味”。其實,楊吉甫的小詩中也有方言土語的使用,但往往是零散分布在各首小詩當中,不成系統,無法像他的小說那樣連綴成篇,進而生成更具整體性的方言話語圖景。以小說建構的一幅完美的鄉土田園景致而論,充分使用的三峽傳統農家方言土語,可稱為這幅完美景致中最為生動、最為神韻活現的一個拼圖,它在小說的彌散,渲染并激活了這幅自然純美的鄉土田園圖景。

四、結語

作為地地道道的三峽之子,楊吉甫對生養他的三峽大地有著深沉的眷戀,也對同樣生活在這片土地上的窮苦生命個體給予著莫大的哀憐與同情。楊吉甫的小說雖然數量少篇幅小,但卻因其毫不含糊的愛憎投射與鄉土書寫而引人注目。他在文學想象中自然而然地連接起了苦楚的現實與詩意的田園兩個世界,深刻細膩地寄托了這位始終堅守故園的三峽人無比醇厚的質樸生命情懷。