粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡的空間演化

——兼論深圳科技創(chuàng)新中心地位

許培源,吳貴華,2

(1. 華僑大學 經(jīng)濟與金融學院,福建 泉州 362021;2. 華僑大學 旅游學院,福建 泉州 362021)

創(chuàng)新日益成為驅動城市和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的內在動力。作為驅動區(qū)域轉型發(fā)展的空間載體,城市群是我國經(jīng)濟發(fā)展核心區(qū)域,也是我國區(qū)域創(chuàng)新的主體空間。十九大報告中“加快建設創(chuàng)新型國家”、“創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略”、“粵港澳大灣區(qū)建設”等國家重大戰(zhàn)略的提出,使粵港澳大灣區(qū)城市群創(chuàng)新得到政府部門和學術界的極大關注。“十三五”期間,全國將建設20個城市群,其中上海立足打造全球創(chuàng)新中心,北京打造全國創(chuàng)新中心,深圳、重慶等地也爭相建立區(qū)域性創(chuàng)新中心,以期發(fā)揮創(chuàng)新樞紐功能、帶動經(jīng)濟發(fā)展,這些表明我國重點城市已經(jīng)認識到城市創(chuàng)新職能的重要性。但從實踐來看,我國不同城市群內部的創(chuàng)新活動普遍存在創(chuàng)新發(fā)展不均衡、分工不明確、各城市之間缺乏協(xié)同等問題。究其原因,由于城市群創(chuàng)新與城市創(chuàng)新截然不同,城市創(chuàng)新重點強調城市本身的創(chuàng)新能力,而城市群創(chuàng)新則側重于創(chuàng)新活動的協(xié)同分工。當前,世界經(jīng)濟競爭已發(fā)展到城市群競爭階段,而城市群的競爭力主要取決于其內部能否形成合理的創(chuàng)新空間組織體系和“多中心、多節(jié)點、多子群”的復雜創(chuàng)新網(wǎng)絡。因此,研究城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征,了解城市群網(wǎng)絡空間格局演化及其驅動機制,對于合理配置城市群創(chuàng)新資源、指導創(chuàng)新活動布局及提升區(qū)域創(chuàng)新能力具有重要的現(xiàn)實意義。

粵港澳大灣區(qū)城市群(下文簡稱“大灣區(qū)”)是我國在全球經(jīng)濟轉型背景下提出深化改革、擴大開放的示范區(qū),是“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作網(wǎng)絡的重要樞紐,也是我國重要的科技創(chuàng)新集聚區(qū)。在《全球創(chuàng)新指數(shù)報告(2018)》中,深圳—香港地區(qū)在全球“科技創(chuàng)新集群”中排名第二[1]。國家發(fā)展改革委、廣東省人民政府、香港特區(qū)政府、澳門特區(qū)政府共同簽署的《深化粵港澳合作,推進大灣區(qū)建設框架協(xié)議》明確提出,要將大灣區(qū)打造成為國際科技創(chuàng)新中心。習近平總書記在回復24名在港兩院院士來信中指出,支持香港成為國際創(chuàng)新科技中心。《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確要求將大灣區(qū)建設成為全球科技創(chuàng)新高地和新興產(chǎn)業(yè)重要策源地[2]。然而,據(jù)《粵港澳大灣區(qū)研究報告》,雖然大灣區(qū)是我國最有條件建設“灣區(qū)經(jīng)濟”的地區(qū),但與東京、紐約、舊金山等著名大灣區(qū)城市群相比,粵港澳大灣區(qū)仍存在著創(chuàng)新要素配置不合理、創(chuàng)新合作機制不完善、協(xié)同分工不明確等問題[3-5]。從世界城市群創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)驗來看,優(yōu)化城市群知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構、改進知識創(chuàng)新網(wǎng)絡空間演化路徑、增強城市間知識創(chuàng)新合作效率等是提高城市群競爭力的關鍵所在,也是建設世界一流經(jīng)濟灣區(qū)的關鍵[6]。為此,有必要探究:當前大灣區(qū)知識創(chuàng)新合作程度如何?知識創(chuàng)新網(wǎng)絡空間結構如何演化?演化過程受到哪些因素影響?這些問題的回答對于優(yōu)化大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡空間布局,提升創(chuàng)新合作績效,形成“多中心、多節(jié)點、多子群”的理想城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡結構具有重要意義。

一、理論進展

隨著信息技術進步、流通技術革新,以及知識流動全球化持續(xù)推進,包括創(chuàng)新網(wǎng)絡在內的城市空間組織體系正在發(fā)生重大變化。傳統(tǒng)的“中心地”理論、距離衰減規(guī)律以及城鎮(zhèn)等級體系理論等難以有效解釋城市間聯(lián)系活動加強、聯(lián)系通道增加、聯(lián)系的非等級性等“流動空間”問題,以及與此相關的城市群知識創(chuàng)新網(wǎng)絡問題。由此,創(chuàng)新經(jīng)濟地理學引入了網(wǎng)絡化視角,創(chuàng)新網(wǎng)絡研究得到學者們廣泛關注[7-8]。Taylor(2004)認為城市之間的關系問題是“城市的第二本質”[9]。Coe(2008)、Cooke(2011)認為城市網(wǎng)絡關系對其創(chuàng)新績效影響顯著[10-11]。Huggins(2010)進一步提出了“網(wǎng)絡資本”概念,并將其作為資本投入納入?yún)^(qū)域經(jīng)濟增長模型[12-13]。從空間視角來看,區(qū)域或城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡的研究可大致歸納為三個方面:創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征、創(chuàng)新網(wǎng)絡空間演化和創(chuàng)新網(wǎng)絡鄰近效應。

在創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征方面,研究逐漸從關注區(qū)域內部創(chuàng)新網(wǎng)絡結構向區(qū)域間跨界創(chuàng)新聯(lián)系轉變。早期,受“內生經(jīng)濟增長”理論影響,認為創(chuàng)新是促進區(qū)域發(fā)展的重要動力,出現(xiàn)了“技術—組織—地域”三位一體模型[14]、“區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)”[5,15]、“區(qū)域創(chuàng)新網(wǎng)絡”[16]等概念,研究內容主要關注區(qū)域內部創(chuàng)新網(wǎng)絡特征、集群創(chuàng)新網(wǎng)絡等。此后,受信息通信技術進步和經(jīng)濟全球化影響,以跨國公司為代表的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡、創(chuàng)新網(wǎng)絡呈現(xiàn)跨區(qū)域特點[11, 17],全球創(chuàng)新網(wǎng)絡成為關注焦點。然而,以上兩種單一尺度創(chuàng)新網(wǎng)絡研究都無法很好解釋“多尺度、多中心、多節(jié)點”復雜性創(chuàng)新網(wǎng)絡發(fā)展,因此,多尺度的創(chuàng)新網(wǎng)絡結構得到關注。Bathelt(2002)將本地視角和跨區(qū)域視角結合起來,提出了知識流動“本地蜂鳴—全球管道”(Local Buzz-global Pipeline)模型[18]。馬雙等(2016)研究了城市、區(qū)域和國家3個尺度的上海市裝備制造業(yè)的網(wǎng)絡空間結構及其演變特征[19]。周燦等(2017)從本地和跨界多維空間尺度,研究了長三角城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡結構[20]。縱觀以上研究成果,無論本地創(chuàng)新網(wǎng)絡還是全球創(chuàng)新網(wǎng)絡研究,都是以單個尺度創(chuàng)新網(wǎng)絡研究為主,多尺度、跨層級的創(chuàng)新網(wǎng)絡研究較少。

創(chuàng)新網(wǎng)絡空間組織特征及其演變是已有文獻的另一個的研究焦點。李建成等(2017)以長三角城市群論文合作數(shù)據(jù),分析長三角城市群科學知識網(wǎng)絡的動態(tài)演變規(guī)律與演化方向,結果表明科學知識網(wǎng)絡從“以三角結構為中心演化為多邊形結構中心輻射全局”的空間特征[21]。陸天贊等(2017)對比分析了長三角和美國東北部城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡,發(fā)現(xiàn)長三角創(chuàng)新網(wǎng)絡呈現(xiàn)“單中心、多節(jié)點、單層次”的特征,美國東北部城市群表現(xiàn)為“多中心、多節(jié)點、多層次”的復雜關聯(lián)網(wǎng)絡特征[22]。不足的是,以上研究并未準確刻畫驅動創(chuàng)新網(wǎng)絡演化的影響因素。

從鄰近效應視角闡釋創(chuàng)新網(wǎng)絡空間演化動力機制又是文獻研究的另一個重點。地理距離會阻礙城市間隱性知識交流,呂國慶等(2014)發(fā)現(xiàn)地理鄰近是裝備制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡形成的基礎及演化的首要驅動因子[23]。不僅如此,過大的城市間技術水平或技術結構的差距也不利于相互學習和知識轉化,夏麗娟(2017)發(fā)現(xiàn)技術鄰近對產(chǎn)學協(xié)同創(chuàng)新績效的影響呈倒U型,且這種倒U形關系受到地理鄰近的負向調節(jié)作用[24]。同時,經(jīng)濟鄰近為城市間創(chuàng)新合作提供了新的可能,經(jīng)濟距離相近的城市更容易形成創(chuàng)新合作聯(lián)盟,研究發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟鄰近性會影響科研論文合作[25-26]。此外,創(chuàng)新還受到城市創(chuàng)新制度、認知鄰近性等軟環(huán)境影響[26-27]。這些研究表明,只有考慮多維鄰近因素才能更好解釋創(chuàng)新網(wǎng)絡演化的動力機制及其內在機理,但現(xiàn)有文獻主要側重于單一鄰近效應分析,較少將多維鄰近因素納入創(chuàng)新網(wǎng)絡演化機理分析。

總體而言,已有文獻或側重于研究某一時點的創(chuàng)新網(wǎng)絡特征、或側重于探討區(qū)域內創(chuàng)新網(wǎng)絡空間結構、或側重于分析單一維度的鄰近性對創(chuàng)新合作的作用,缺乏對城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征、空間演化模式及演化機理進行深入研究。由于城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡中各城市創(chuàng)新聯(lián)系是一種相互關聯(lián)的網(wǎng)絡組織,呈現(xiàn)出動態(tài)演化的“關系”網(wǎng)絡格局,需要引入可以反映研究城市之間“關系”互動的結構性方法。近年來,社會網(wǎng)絡分析方法被引入創(chuàng)新網(wǎng)絡研究[28],該方法的二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure,QAP)[注]QAP的核心原理為對因共線性而存在虛假相關的兩個矩陣進行大規(guī)模隨機置換,對每次置換進行非參數(shù)檢驗,由于不需要自變量之間相互獨立,進而對隨機置換后得到的所有系數(shù)進行匯總,通過系數(shù)分布判斷初始系數(shù)是否通過顯著性檢驗[29]。能夠解決一個關系矩陣與另一個關系矩陣之間“關系”問題,切合本研究的需要。因此,本文基于社會網(wǎng)絡視角,選用Web of Science數(shù)據(jù)庫的合作論文數(shù)來刻畫城市間知識創(chuàng)新網(wǎng)絡,數(shù)據(jù)年份從2000-2016年,涵蓋大灣區(qū)的11個城市[注]創(chuàng)新網(wǎng)絡可以采用合作專利和合作論文數(shù)據(jù)來刻畫。但是,查閱擁有100多個國家專利的智慧芽patsnap專利數(shù)據(jù)庫和Innography專利數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn),粵港澳大灣區(qū)11個城市之間的合作專利較少,例如香港與深圳在2000-2017年間僅2516條,且其中近一半是同一申請人在兩地分別申請專利;對于中文合作論文來說,由于中文論文仍不是港澳地區(qū)作者的重要訴求,維普數(shù)據(jù)庫中,港澳地區(qū)作者參與的論文較少,以其作為第一作者的論文更少。因此,本文選取WOS數(shù)據(jù)庫的合作論文數(shù)來刻畫粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡。,分析大灣區(qū)知識網(wǎng)絡結構特征,揭示創(chuàng)新網(wǎng)絡空間演變規(guī)律,并利用QAP方法進一步探討形成這種創(chuàng)新網(wǎng)絡結構的鄰近效應機制,為大灣區(qū)創(chuàng)新合作、協(xié)同分工提供決策科學依據(jù)。

二、大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征分析

(一)大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡密度演變

通過Ucinet軟件計算大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡規(guī)模、關系總數(shù)、凝聚力指數(shù)等指標,結果見表1。從網(wǎng)絡規(guī)模來看,2004年之后網(wǎng)絡規(guī)模就實現(xiàn)11個城市全覆蓋,網(wǎng)絡規(guī)模趨于穩(wěn)定。雖然網(wǎng)絡規(guī)模穩(wěn)定,但各城市間的合作關系總量卻不斷增加,從2000年的26條增加到2016年的98條,關系總數(shù)增幅明顯大于網(wǎng)絡規(guī)模,說明參與創(chuàng)新合作的大灣區(qū)城市關聯(lián)度越來越高。網(wǎng)絡各節(jié)點間的平均距離,從2000年的1.778下降至2016年的1.109,城市間合作交流的暢通程度顯著提高。基于平均距離得到的凝聚力指數(shù)從2000年的0.430上升至2016年的0.945,說明了大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡凝聚力不斷增強。從網(wǎng)絡密度看,2000年網(wǎng)絡密度為0.236,處于較低水平,而2016年為0.891,增長了3.775倍,表明大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡結構趨于緊密。分時段看,2012-2016期間網(wǎng)絡關系總數(shù)、凝聚力指數(shù)、網(wǎng)絡密度增幅最大,平均距離降幅最大,說明大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡密度發(fā)生質變,從簡單合作邁向協(xié)同發(fā)展階段。

表1 粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡密度特征

注:(1)網(wǎng)絡規(guī)模,即網(wǎng)絡節(jié)點數(shù),指網(wǎng)絡中參與合作的城市數(shù)目;(2)關系總數(shù),指網(wǎng)絡中連接節(jié)點的線數(shù),反映兩兩城市存在合作聯(lián)系的總次數(shù);(3)平均距離,指兩兩城市間最短距離的平均值,反映了城市間交流的暢通程度;(4)凝聚力指數(shù),在平均距離基礎上得到凝聚力指數(shù)(由Ucinet軟件計算所得),用于度量網(wǎng)絡的凝聚性。

(二)大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構的演變

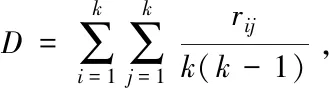

(1)中心度分析。為了進一步揭示創(chuàng)新網(wǎng)絡的內在結構特征,本文選用中心度[注]為了使不同時點的創(chuàng)新網(wǎng)絡中心度具有可比性,文中選用的中心度指標均為相對中心度。來刻畫不同城市在網(wǎng)絡中的重要性。同時,選用度數(shù)中心度來衡量各城市在創(chuàng)新網(wǎng)絡中的中心位置情況,若一個城市與多個城市有直接創(chuàng)新聯(lián)系,表明該城市處于創(chuàng)新網(wǎng)絡中心地位。

從表2的結果看,2000-2016年間幾乎所有城市的度數(shù)中心度(DC)都在不斷上升(澳門、香港略有波動),表明各個城市與其他城市創(chuàng)新合作程度在不斷提高;度數(shù)中心度的均值也顯示,大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡內部聯(lián)系緊密度在不斷增強。從各城市的對比看,2000、2004、2008、2012年四個時期,廣州、香港始終處于網(wǎng)絡度數(shù)中心度的第一、第二位置;深圳、珠海的度數(shù)中心度在不斷上升,并于2016超越香港,與廣州比肩,處于創(chuàng)新網(wǎng)絡的核心地位;澳門的度數(shù)中心度處于波動狀態(tài)且低于均值,表明澳門處于大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡的從屬位置。

一個城市越不受制于創(chuàng)新網(wǎng)絡中的其他城市,說明該城市獨立創(chuàng)新能力越強,本文選用接近中心度來(CC)指標來衡量這種能力。從表2中 CC指標的均值來看,大灣區(qū)中多個城市的接近中心度在不斷提高,2012-2016增幅最大,表明隨著粵港澳地區(qū)科技人員、科學知識加速流動,大灣區(qū)創(chuàng)新聯(lián)系更為緊密。從各城市對比看,2016年各城市接近中心度最大,且各城市間的差異逐漸縮小,說明大灣區(qū)城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡暢通程度提高,整體網(wǎng)絡聯(lián)結性增強,能以最短網(wǎng)絡距離與其他城市進行創(chuàng)新聯(lián)系,對網(wǎng)絡中心城市(如廣州、香港)的依賴性減小。

不同城市在創(chuàng)新網(wǎng)絡中的“橋梁”作用不同,因此,有必要進一步分析大灣區(qū)各城市在多大程度上居于某兩個城市之間,即中間中心度(BC)。從表2的結果看, 2000年、2004年、2008年、2012年大灣區(qū)知識聯(lián)系主要通過廣州、香港來實現(xiàn),4個時點平均每個城市充當創(chuàng)新聯(lián)系“中間人”的次數(shù)分別為5.66、9.09、6.67、4.65。2016年,各個城市中間中心度均有所下降,說明各城市均在城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡中發(fā)揮中介作用,充當創(chuàng)新聯(lián)系“中間人”角色的次數(shù)為1.21。

總體而言,2012年以前廣州、香港始終處于大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡中的核心位置,是重要的創(chuàng)新網(wǎng)絡樞紐;此后,深圳創(chuàng)新能力增強,對整個創(chuàng)新網(wǎng)絡影響力越來越大,并在2016年超越香港成為大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡“新中心”。

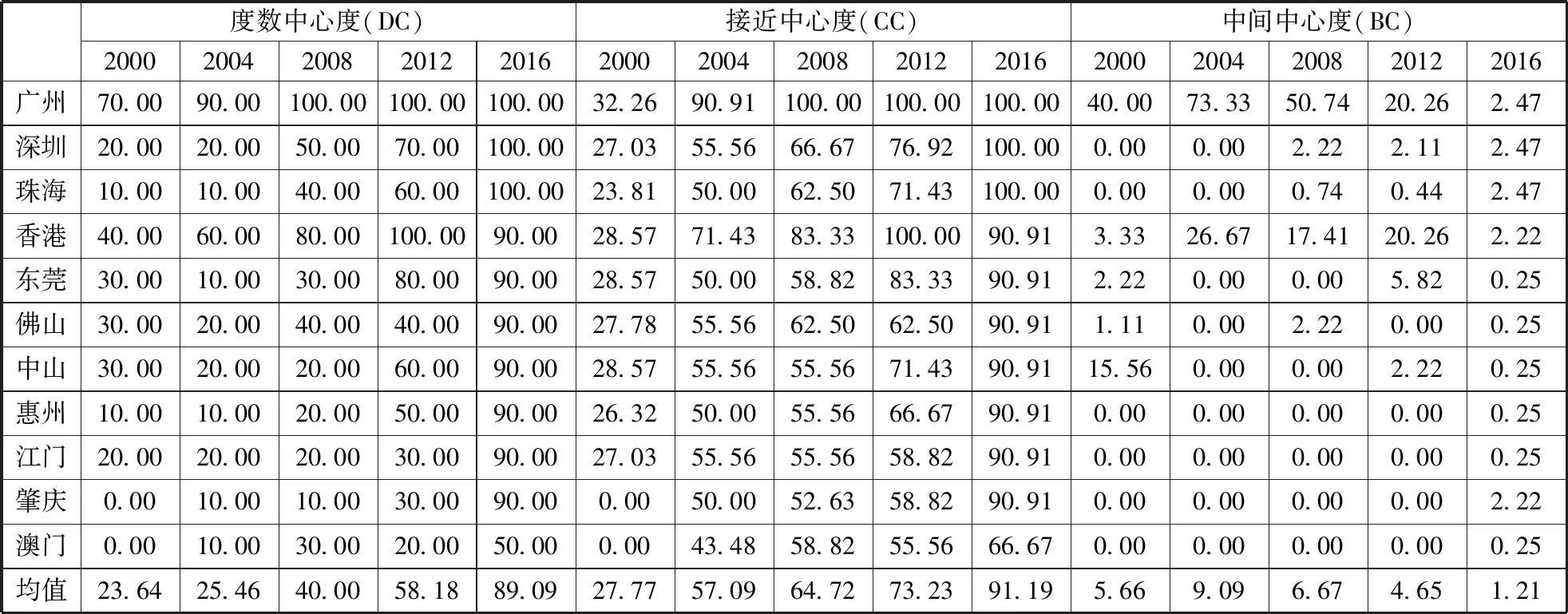

(2)凝聚子群分析。凝聚子群的存在說明城市群內部存在創(chuàng)新聯(lián)系更加緊密、創(chuàng)新合作更加頻繁的組團。為保證子群聚類的完整性和非重疊性,選用迭代相關收斂法(CONCOR)[30]進行聚類分析,以最大分割深度為2、收斂標準為0.2 進行板塊劃分[29],結果見表3。

表2 粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡中心性分析

表3顯示,各時期的大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡均分為 4 個子群。橫向看,第一子群主要以廣州、深圳、香港為主,集中了中心度較高、相互聯(lián)系緊密的城市,是創(chuàng)新網(wǎng)絡的核心城市組團;第二子群以澳門為主,子群中心度低于均值,是創(chuàng)新網(wǎng)絡中聯(lián)系較弱的節(jié)點城市;第三子群以創(chuàng)新網(wǎng)絡中中心度較低、聯(lián)系較弱的邊緣城市為主,如惠州、江門;第四子群為介于核心-邊緣城市之間的城市,如東莞。

表4的密度矩陣表反映大灣區(qū)城市創(chuàng)新子群之間的內在關系。表4顯示,從子群密度分析結果來看,2000年是第一子群與第二子群的聯(lián)系密度最大,2004是第一子群與第三子群的聯(lián)系密度最大,2008年由廣州、深圳組成的第一子群內部聯(lián)系密度超過香港所在的第三子群,2012年、2016年第一子群內部聯(lián)系密度均大于外部聯(lián)系密度,說明隨著深圳與廣州、香港的創(chuàng)新合作增加,在大灣區(qū)逐漸形成以“廣州—深圳—香港”為組團的創(chuàng)新子群。此外,從子群間聯(lián)系密度來看,以東莞為主的第四子群在2012年、2016年與“廣州—深圳—香港”組成的第一子群聯(lián)系密度分別高達28.2和83.2,說明 “廣州—東莞—深圳—香港”大灣區(qū)東岸創(chuàng)新走廊已經(jīng)初具雛形。總體上,2000-2016年,大灣區(qū)創(chuàng)新中心、各城市創(chuàng)新聯(lián)系、創(chuàng)新網(wǎng)絡結構均發(fā)生巨大變化,逐步呈現(xiàn)出與東京、紐約相類似的“多中心、多層次、多節(jié)點”的網(wǎng)絡化世界級創(chuàng)新中心格局。

表3 粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡凝聚子群分區(qū)表

表4 粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡密度矩陣表

注:每個數(shù)值分別代表2000、2004、2008、2012、2016的子群密度

三、大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構的空間演化分析

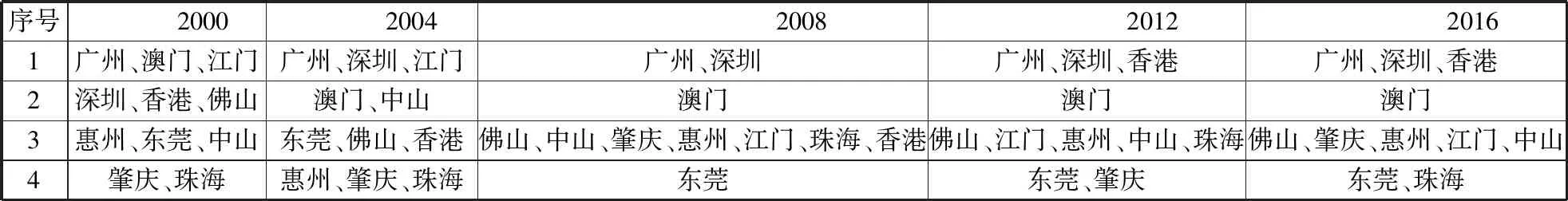

對大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構的分析表明,不同時期創(chuàng)新網(wǎng)絡的中心和各子群的分布存在空間不均衡性,需要進一步從空間視角分析創(chuàng)新網(wǎng)絡的空間演變。創(chuàng)新網(wǎng)絡空間特征和組織關系的內在邏輯是城市間的創(chuàng)新活動及其耦合交互關系,也是探索城市群內生發(fā)展動力的路徑之一。為此,本文采用ArcGIS自然斷裂法作為分級標準,用點的大小表示度數(shù)中心度,用以刻畫各城市在創(chuàng)新網(wǎng)絡中重要程度;用表示線的粗細來反映兩兩城市之間的合作數(shù)量,表征各城市之間的合作密度;用圖形紋理來反映各城市當年發(fā)表論文量,表示各城市創(chuàng)新程度,從整體上觀察大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡各個維度的空間結構演化特征,具體如圖1所示。

從圖1大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡演化過程可以看出:(1)2000年,創(chuàng)新網(wǎng)絡的中心城市為廣州、香港,節(jié)點城市為江門、佛山、深圳,其余城市為邊緣城市;整體創(chuàng)新網(wǎng)絡聯(lián)系比較弱,主要知識聯(lián)系集中于廣州與深圳之間;論文發(fā)表總量最高的是香港、其次是廣州,其余城市處于較低水平,創(chuàng)新網(wǎng)絡呈現(xiàn)以香港為核心、廣州為支點、多節(jié)點散布的特征。(2)2004年,創(chuàng)新網(wǎng)絡的中心城市為廣州、香港,節(jié)點城市為深圳;創(chuàng)新網(wǎng)絡整體聯(lián)系仍處于較低層次,大部分城市主要通過廣州、香港產(chǎn)生聯(lián)結,網(wǎng)絡密度較低;論文發(fā)表總量與2000年類似,香港最多,廣州其次,深圳第三;創(chuàng)新網(wǎng)絡呈現(xiàn)以香港為核心、廣州為支點、深圳為節(jié)點的“1+1+1”的空間格局。(3)2008年,創(chuàng)新網(wǎng)絡仍以廣州、香港為中心城市,但廣州與香港已同屬論文發(fā)表總量第一梯隊,深圳成為第二梯隊;創(chuàng)新網(wǎng)絡密度較2004年明顯增大,網(wǎng)絡聯(lián)系主要發(fā)生在珠江口沿岸的廣州、香港、深圳、佛山、珠海等城市,整體網(wǎng)絡呈現(xiàn)以香港、廣州為核心、深圳為節(jié)點的“2+1”格局。(4)2012年,雖然整體格局與2008年相類似,但大灣區(qū)論文總量與知識聯(lián)系有較大提升,邊緣城市(如惠州、肇慶、江門)均與多個城市產(chǎn)生知識聯(lián)系,創(chuàng)新網(wǎng)絡密度繼續(xù)增大;總體來看,城市群東部地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡密度大,西部地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡稀疏,廣州、東莞、深圳、香港形成重要的創(chuàng)新走廊,創(chuàng)新網(wǎng)絡呈現(xiàn)“多中心”格局。(5)2016年,大灣區(qū)城市格局發(fā)生較大變化,創(chuàng)新網(wǎng)絡中心城市有香港、廣州和深圳,節(jié)點城市有佛山、東莞、珠海、澳門;網(wǎng)絡密度加大,網(wǎng)絡距離大幅度縮小,香港、廣州與深圳兩兩之間網(wǎng)絡聯(lián)系成為創(chuàng)新網(wǎng)絡主干,城市群西部地區(qū)網(wǎng)絡密度顯著增加,整體網(wǎng)絡呈現(xiàn)“多中心、多節(jié)點”格局。(6)總體來看,香港較早成為大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡中心城市,此后是廣州、深圳;知識聯(lián)系主要從廣州、香港開始,逐漸向珠江口東岸城市軸線(廣深創(chuàng)新走廊)拓展,最后形成大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡密集帶。以上演化過程表明,當深圳成為大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡“新中心”時,以深圳為代表的中國經(jīng)濟創(chuàng)新改革道路已經(jīng)在大灣區(qū)城市群成功實踐,其發(fā)展路徑已經(jīng)從要素擴張向創(chuàng)新驅動轉變,推動中國創(chuàng)新型國家和國家創(chuàng)新體系建設;此外,成為大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡新中心的深圳將示范引領和輻射帶動泛珠三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,引領粵港澳大灣區(qū)成為世界級城市群和全球科技競爭的重要空間載體。

圖1 2000-2016年大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡演化圖

四、大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡形成與演化的主要影響因素

前文分析了粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡的特征、結構及其空間演變,從外在特征層面揭示了大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡結構的時序與空間格局。但這些分析還沒有從內在機理層面詮釋大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡的形成與演化,更無法預測大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡的未來發(fā)展趨勢。我們將引入影響城市群內部創(chuàng)新合作的主要因素,從內在機理層面分析大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡形成的動因。對多維鄰近的文獻分析表明,城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡的形成與演化具有多尺度性、網(wǎng)絡復雜性,多維鄰近效應匯成的復合力驅動著創(chuàng)新網(wǎng)絡的形成,即各種鄰近因素驅動著創(chuàng)新網(wǎng)絡的形成與演化。并且,城市群創(chuàng)新網(wǎng)絡是城市間的二元矩陣關系,由此形成的創(chuàng)新網(wǎng)絡結構與其驅動因素的關系也是一種矩陣與矩陣之間的關系[27],因此本文引入衡量城市間二元關系的鄰近性(Proximity)概念,采用分析和研究多個矩陣與一個矩陣之間關系的QAP回歸模型來分析各種鄰近效應的作用機制與效果——大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡的驅動因素與驅動效果,并對系數(shù)進行非參數(shù)檢驗以判斷其可靠性。

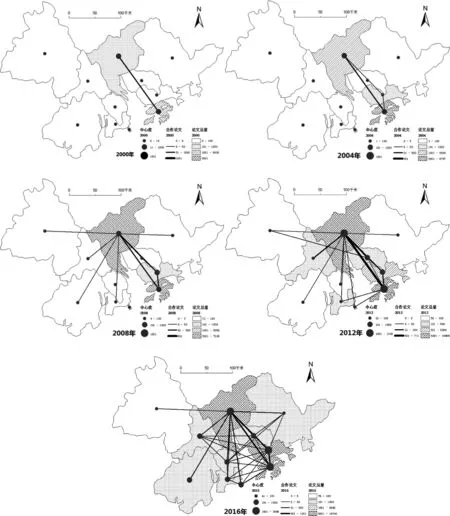

(一)QAP創(chuàng)新網(wǎng)絡分析模型的構建

借鑒已有文獻[23-26],城市間創(chuàng)新合作(Ino)主要受到地理鄰近(Geo)、技術鄰近(Tec)、經(jīng)濟鄰近(Eco)、制度鄰近(Ins)、語言鄰近(Lan)等因素的影響,據(jù)此建立以下模型:

Ino=f(Geo,Tec,Eco,Ins,Lan)

(3)

模型中,因變量Ino是城市間創(chuàng)新網(wǎng)絡矩陣,數(shù)據(jù)來自Web of Science數(shù)據(jù)庫的科學引文索引(Science Citation Index, SCI)和社會科學引文索引(Social Sciences Citation Index, SSCI),文獻類型為“論文(Article)”。該指標的選取主要考慮:一、雖然論文發(fā)表不能完全代表全部科學知識,但已被眾多學者用于評價城市創(chuàng)新實力和知識網(wǎng)絡[31],是一個相對實用的衡量指標;二、由于粵港澳大灣區(qū)作為國際城市群,其創(chuàng)新網(wǎng)絡應該是與國際接軌的,加之港澳地區(qū)主要以英文發(fā)表為主,所以選擇WOS數(shù)據(jù)庫的SCI和SSCI作為主要數(shù)據(jù)來源。獲取數(shù)據(jù)的主要方法是,在WOS數(shù)據(jù)庫的高級檢索中,選擇“CI=A城市 AND CI=B城市”(港澳地區(qū)選用PS=Hong Kong或Macau)進行檢索,從而獲得兩個城市之間的論文合作數(shù)量。采用該方法,從WOS數(shù)據(jù)庫中獲取2000-2016年粵港澳大灣區(qū)11個城市兩兩城市合作的論文數(shù)量(對于三個及以上城市合作的創(chuàng)新成果也納入兩兩城市合作分析框架),并整理生成論文合作數(shù)量矩陣。

(二)解釋變量指標

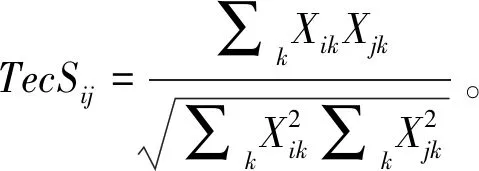

(1)地理鄰近(Geo)。地理鄰近為城市間技術合作和知識交流提供了便利條件(創(chuàng)新知識溢出的空間衰減),是影響創(chuàng)新合作的重要影響因素。為此,參考王貝貝的做法[32],采用公式Geo=1-(ln(dij+1)/ln(Max(dij)+1))計算。式中dij表示城市i與城市j間的地理距離,用Google地球測量工具獲取;Max(dij)表示城市間地理距離的最大值,Geo值在0-1之間,越接近于1,距離越近,反之則越遠。

(3)經(jīng)濟鄰近(Eco)。經(jīng)濟水平相近的城市具有相近的技術瓶頸與產(chǎn)業(yè)需求,擁有相似的知識體系、人力資本、吸收能力等,易形成創(chuàng)新合作。本文選用人均GDP的差距表征經(jīng)濟鄰近。需要說明的是,文中建立的技術積累鄰近矩陣(TecC)、經(jīng)濟鄰近矩陣(Eco)均為屬性變量的差異矩陣,為去除量綱不同造成的影響,采用極差標準化法進行處理。

(4)制度鄰近(Ins)。考慮到大灣區(qū)存在多種行政制度環(huán)境,不同制度環(huán)境可能對創(chuàng)新合作產(chǎn)生影響,本文采用虛擬變量方法,根據(jù)城市行政隸屬關系,將地級市賦值為1,省會城市、經(jīng)濟特區(qū)賦值為2,特別行政區(qū)賦值為3。

(5)語言鄰近(Lan)。雖然大灣區(qū)同屬于粵語區(qū),但香港、澳門與內地城市存在著不同官方語言的差異,這種語言文化差異可能會對創(chuàng)新合作產(chǎn)生影響,為此本文也采用虛擬變量,用1或0分別代表兩城市使用或不使用同種語言。

控制變量為創(chuàng)新能力鄰近(Res),鑒于數(shù)據(jù)可獲取性,本文選取高校教師數(shù)作為創(chuàng)新能力衡量指標,借鑒李建成(2017)[21],構建創(chuàng)新能力鄰近矩陣。其含義是如果相應城市的創(chuàng)新能力都比較高,則說明城市間的創(chuàng)新能力鄰近程度大。以上數(shù)據(jù)主要來自1999-2016年的《中國統(tǒng)計年鑒》、《廣東省統(tǒng)計年鑒》、《中國城市統(tǒng)計年鑒》、《香港統(tǒng)計年刊》、《澳門統(tǒng)計年鑒》,地理空間數(shù)據(jù)則通過Google地球獲取。

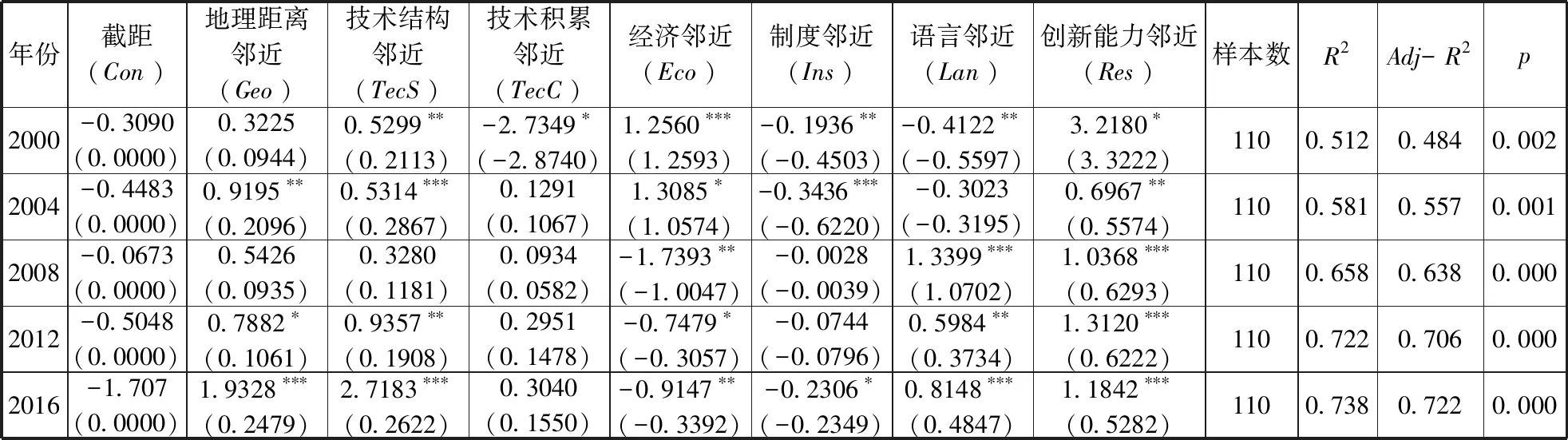

(三)QAP檢驗及其結果分析

基于以上模型、變量和數(shù)據(jù),選擇5000次隨機置換對各變量與創(chuàng)新關系矩陣進行QAP回歸分析,結果見表5。表5顯示,各年份調整后的確定系數(shù)(Adj-R2)不斷上升,從2000年的0.484上升至2016年的0.722,且均達到顯著水平。各時期的分析結果表明,不同鄰近效應在不同時期對創(chuàng)新網(wǎng)絡的影響存在差異,其中,地理距離鄰近、技術結構鄰近、創(chuàng)新能力鄰近始終正向影響創(chuàng)新合作,制度鄰近一直負向影響創(chuàng)新合作,而技術積累鄰近、語言鄰近則是先負向再正向影響創(chuàng)新合作,經(jīng)濟鄰近卻是先正向再負向影響創(chuàng)新合作。

具體地:

(1)2000年:由于兩地與其他城市在創(chuàng)新知識結構、科研人員、人均收入等方面差距較大,而香港、廣州兩地創(chuàng)新合作又遠大于其他地方,使得技術結構鄰近、創(chuàng)新能力鄰近、經(jīng)濟鄰近正向影響創(chuàng)新合作;同時,兩地擁有較多高等院校,其余城市與之在創(chuàng)新積累方面差距較大,使得技術積累鄰近負向顯著影響創(chuàng)新合作;另外,由于香港是重要的創(chuàng)新合作樞紐,大灣區(qū)內地城市與之存在較大的制度鄰近差異,以及語言鄰近所代表的文化差異,進而使得制度鄰近、語言鄰近對創(chuàng)新合作呈負向顯著影響。以上機制解釋了大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡初期的核心城市為何是香港、廣州兩地。

(2)2004年:與2000年類似,技術結構鄰近、創(chuàng)新能力鄰近、經(jīng)濟鄰近仍正向影響城市間創(chuàng)新合作,制度鄰近對創(chuàng)新合作呈負向顯著影響;不同的是,技術積累鄰近、語言鄰近不再顯著影響城市間創(chuàng)新合作;而地理鄰近正向影響城市間創(chuàng)新合作,可能的原因是2004年深圳逐漸成為連接香港、廣州的重要創(chuàng)新合作“橋梁”且合作數(shù)量迅速增加,使得地理鄰近效應正向顯著作用,進而使得創(chuàng)新網(wǎng)絡密度增加,空間格局呈現(xiàn)“廣州—深圳—香港”的三角結構。

表5 粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡演變驅動機制分析

(3)2008年:大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡形成機制發(fā)生了較大變化。與2004年相比,技術結構鄰近、創(chuàng)新能力鄰近、制度鄰近不再顯著影響創(chuàng)新合作,創(chuàng)新能力鄰近仍然正向影響創(chuàng)新合作。但是,經(jīng)濟鄰近、語言鄰近的作用機制發(fā)生了改變,經(jīng)濟鄰近對創(chuàng)新合作影響由原來的負向變?yōu)檎蜃饔茫Z言鄰近剛好相反,這為前文凝聚子群分析提供了解釋:改革開放以來,大灣區(qū)內地城市經(jīng)濟水平和創(chuàng)新能力得到大幅提高,深圳在大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡結構中成為與香港、廣州比肩的創(chuàng)新聯(lián)系樞紐,使得更多的創(chuàng)新聯(lián)系發(fā)生在經(jīng)濟、語言文化差距較小的大灣區(qū)內地城市之間,具體表現(xiàn)在子群結構是廣州、深圳成為第一子群,與第一子群聯(lián)系緊密的第三子群基本上是大灣區(qū)內地城市。

(4)2012年:與2008年相比,技術積累鄰近、制度鄰近對創(chuàng)新合作作用仍然不顯著,但地理鄰近、技術結構鄰近對創(chuàng)新合作有顯著效應,相鄰的、技術創(chuàng)新結構相近的城市形成技術溢出效應開始發(fā)揮作用,表現(xiàn)為“廣州—深圳—香港”科技創(chuàng)新走廊初步形成。經(jīng)濟鄰近、語言鄰近、創(chuàng)新能力鄰近與2008年類似,具有顯著性且作用方向一致。

(5)2016年:地理距離鄰近、技術結構鄰近、經(jīng)濟鄰近、語言鄰近、創(chuàng)新能力鄰近、技術積累鄰近的作用與2012年類似,但相關系數(shù)均比2012年大,說明驅動因素作用機制在進一步增強。不同的是制度鄰近呈現(xiàn)顯著負向影響,這表明隨著“廣州—深圳—香港”科技創(chuàng)新走廊結構趨于穩(wěn)定時,該固化的創(chuàng)新合作機制可能不利于周邊城市與之創(chuàng)新合作,需要進一步推動大灣區(qū)創(chuàng)新共同體發(fā)展機制構建。

總之,從鄰近效應來看,地理距離鄰近、技術結構鄰近、經(jīng)濟鄰近、語言鄰近、創(chuàng)新能力鄰近等所組成的多維鄰近效應在粵港澳大灣區(qū)城市群創(chuàng)新合作中的作用愈發(fā)重要,因此在城市群創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展過程中不僅需要地理鄰近,還需要有相近的經(jīng)濟、文化、制度因素等;其中,對于技術鄰近而言技術結構橫向匹配比縱向積累更為重要,說明處于大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡邊緣的城市與“廣州—深圳—香港”科技創(chuàng)新走廊形成較為一致的技術創(chuàng)新結構可能帶來創(chuàng)新水平提升。此外,鄰近效應結果說明深圳作為創(chuàng)新網(wǎng)絡“新中心”崛起之后,深刻改變了廣深科技創(chuàng)新走廊的空間格局,對經(jīng)濟鄰近、制度鄰近、語言文化鄰近等因素的作用機制都產(chǎn)生重要影響;因此,應進一步提升深圳在大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡中的戰(zhàn)略地位,以深圳為核心構建“廣深港”科技創(chuàng)新空間組織和創(chuàng)新生態(tài)體系,為大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡形成“多中心、多節(jié)點、多尺度”的創(chuàng)新網(wǎng)絡格局奠定堅實基礎,引領大灣區(qū)成為世界第四大灣區(qū)經(jīng)濟,為創(chuàng)新型國家和世界科技強國建設發(fā)揮重要支撐作用。

五、結論與啟示

本文利用社會網(wǎng)絡分析方法對粵港澳大灣區(qū)知識創(chuàng)新網(wǎng)絡結構特征、空間演化模式及創(chuàng)新影響因素進行了分析。主要得到三個方面結論:(1)伴隨大灣區(qū)科技創(chuàng)新水平不斷提升,其創(chuàng)新網(wǎng)絡密度不斷上升,兩兩城市之間直接合作增多,創(chuàng)新合作從簡單的聯(lián)系逐漸發(fā)展成為復雜的協(xié)同創(chuàng)新階段,創(chuàng)新網(wǎng)絡拓撲結構呈現(xiàn)多向化、復雜化、結構化的特征。從網(wǎng)絡中心性來看,廣州、香港處于網(wǎng)絡中心位置,深圳迅速成長的創(chuàng)新網(wǎng)絡“新中心”。(2)大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡空間上形成明顯的“核心—邊緣”結構,核心區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡逐漸從“廣州-香港”的二元主導發(fā)展成為“廣州—深圳—香港”多核格局,惠州、肇慶、澳門等地則處于相對邊緣區(qū)域。凝聚子群間聯(lián)系密度說明東莞正在成為創(chuàng)新網(wǎng)絡的重要連接點。(3)創(chuàng)新網(wǎng)絡演化受多維鄰近因素影響,鄰近的城市空間位置、相近的城市知識結構、城市經(jīng)濟發(fā)展水平、科技創(chuàng)新能力、語言文化環(huán)境等均會影響創(chuàng)新網(wǎng)絡形成與演化過程。

基于上述分析結果,可以得出促進大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡發(fā)展的若干啟示。首先,積極推動以深圳為核心的科技創(chuàng)新中心建設有利于大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡形成。其次,圍繞深圳作為大灣區(qū)科技創(chuàng)新中心核心,合理布局創(chuàng)新要素落戶東莞,逐漸形成“廣州—東莞—深圳—香港”大灣區(qū)東岸創(chuàng)新集聚帶,鞏固大灣區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡關鍵骨架,為推進“廣深港澳科技創(chuàng)新走廊”建設、打造粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心奠定基礎。最后,繼續(xù)推進粵港澳大灣區(qū)互聯(lián)互通建設,加強粵港澳大灣區(qū)城市群創(chuàng)新聯(lián)系,進一步完善科技要素資源布局,盡快引進高端創(chuàng)新人才隊伍,完善技術創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境,構建以深圳為核心的大灣區(qū)創(chuàng)新生態(tài)體系,形成長期、高效、合作的創(chuàng)新網(wǎng)絡,可以為粵港澳大灣區(qū)成為世界第四大灣區(qū)經(jīng)濟提供動力支撐。

當然,本研究也存在一定局限性,僅考慮粵港澳大灣區(qū)內部知識創(chuàng)新網(wǎng)絡,但廣州、深圳、香港等與城市群外部也有科研合作,今后可以從“本地蜂鳴—全球管道”角度進一步研究創(chuàng)新網(wǎng)絡的“多尺度”特性;創(chuàng)新網(wǎng)絡存在多種類型,后續(xù)研究可以從“創(chuàng)新鏈”視角分析知識創(chuàng)新網(wǎng)絡與技術創(chuàng)新網(wǎng)絡的耦合關系。