花生在清代泰安地區的種植與傳播

□王 俐

[內容提要]花生是泰安地區現今重要的農作物種類,在農業種植中占頗大比重,小花生的傳入可追溯至清嘉慶年間。光緒年間大花生由美國引進山東后,其產量和榨油量大大超過以往的小花生,遂取代了小花生。由于花生榨油量超過大豆菜籽等傳統油料作物,使得地區油料作物結構發生了變化,花生油作坊眾多。花生食品和其醫藥、文學價值也對人民日常生活產生了重大影響。

花生原產于美洲,明朝弘治十六年(1503年)的《常熟縣志》:“落花生,三月栽,引蔓不甚長”是花生在中國最早最確切的記錄。美洲花生在中國“是從南洋傳入我國東南沿海的”[1],由于東南沿海向內陸傳播的途徑,花生在泰安的出現已到清朝嘉慶年。

一、泰安花生種植溯源

泰安花生的種植歷史,可追溯到清嘉慶初年(1796年后),咸豐《寧陽縣志》卷六《物產》載:“落花生,土名長生果,本南產。嘉慶初齊家莊(今寧陽縣磁窯鎮齊家莊)人齊鎮清試種之,其生頗蕃,近年則連陌接葉,幾與寂粟無異,故入谷類。”[2]花生本是南方作物,寧陽縣齊家莊人齊鎮清引進試種成功后才在泰安推廣開來,之后與傳統谷物一樣種植頗為廣泛,被載入縣志谷類。

引進者齊鎮清,清乾隆、嘉慶年間寧陽縣磁窯鎮齊家莊人,《寧陽縣志·物產》中記載在嘉慶年間引進花生。在齊家莊尋獲的齊家現存家藏手抄家譜中,鎮清在家譜中作“振清”,其父昌緒,生子五人:輔清、憲清、振清、連清、沐清。鎮清生平并無其他記錄留存,早年碑刻資料也毀壞無存,但縣志卷十七人物傳記中有其父齊昌緒、其兄憲清、其弟沐清的記載。齊姓為磁窯鎮大姓,家風頗良,重讀書禮儀,其父“暇則宗人講家法,約束子弟,咸敬而愛之”[2](P.623)由于父親教育有方,鎮清兄弟五人皆有所成,“子輔清,衍圣公賫奏官;憲清、沐清具監生”,雖鎮清從事農業并不如其他兄弟讀書有成,縣志也未為其專記,然而現今看來,鎮清對農業的貢獻使得他對泰安歷史的影響力超過其他兄弟。齊家莊在汶河沿岸,土地遼闊肥沃,齊家頗重視農業,其兄憲清“嘗越境置田百余畝”。其弟沐清更是親身力行:“初,邑境素不產姜,民間所須皆販自青口。沐清讀《魯論》至‘不撤姜食’曰:‘此必吾魯土產。春秋時,吳越曠若異域,圣饌安能遠致?’乃于園中試種,果蕃。鄉人效之,至今為利。”[2](P.636)泰安地區的姜是其弟試種推廣起來的,在此關注農業、樂于推廣新種惠及鄉鄰的家族中,鎮清引進花生是很有淵源的。其弟小傳中“而落花生初種,亦始自沐清之兄鎮清,其利尤溥云”[2](P.565),印證了縣志中鎮清引進了花生的事實。

花生的品種,在作物學上按其莢果籽粒的形狀和顏色,可分為四類:普通型、珍珠豆型、多粒型和龍生型,普通型的花生莢殼厚如繭狀,籽粒為圓形一般兩粒。珍珠豆型,莢殼薄且小,籽粒飽滿為桃形,顏色為白色一般也是兩粒,但是出仁率頗高。多粒型顧名思義籽粒較多,呈串珠型顏色為白色或紅色,莢殼較厚。龍生型籽粒約有三、四粒,如蠶豆。花生在泰安地區“向惟有短小之一種”即上文所提到的“小花生”。此種小花生的性狀,《寧陽縣志》中黃師訚所作《落花生賦》和《落花生詞》有較詳細描述:“形細而長,膚樓玉以橫縱,體有密理,顆穿珠而洛索,一房數子,累累如珠”。[2](P.1167)植株細長,蔓生,分枝多,每莢果多粒,這些均屬于龍生型花生的特點。所以,嘉慶初齊鎮清試種之花生當為此品種。

泰安地區的小花生是由何地傳入的呢?《寧陽縣志》提到花生“本南產”,印證了我國花生由東南沿海向內陸的大致傳播方向。常熟、上海和姑蘇三地是當時花生種植的重要集中區,民國年間國立北京大學附設農村經濟研究所的研究資料《泰安地區に於ける落花生取引機構》也指出:“十八世紀の中頃から次第に揚子江沿岸子江沿岸諸省に入り、次いで安徽,江蘇の北部及び河南、河北、山東に向うで栽培地區が擴大した”,[3]山東地區的花生是由揚子江即長江沿岸傳播而來。這三地尤其以今上海市轄的嘉定區種植花生的記載最多,明朝徐光啟《農政全書》:“花開花落即生,名之曰落花生,皆嘉定有之。”又同朝王世懋《學圃雜疏》:“香芋、落花生產嘉定,落花生尤甘,皆易生之物可種也。”時人把嘉定看做花生的原產地,所以上述三地中,從嘉定傳入山東的可能性最大。在明朝后期上海有了大量的花生種植記載,而山東遲至清康熙年間才有記錄出現。康熙十二年(1673年)《臨清州志》《土產》:“蔬之產:山藥、落花生。”這是山東出現的最早栽培花生的記錄。花生在臨清出現后臨清周邊的邱縣、冠縣、觀城等逐漸種植。以后逐漸向東部、南部地區擴展。清代中期傳播到武定、金鄉、嘉樣、寧陽一帶。[4]

嘉慶年間花生在寧陽試種成功后,不久遍及泰安各州縣。特別是在徂徠山下,由于其土壤較為貧瘠且為沙土質,加上水源缺乏、山路崎嶇,“山陬水澨,播種五谷,不能豐獲”[5],其他作物較難生長產量也低,但是這種土壤特點正適宜花生生長,山區的種植劣勢頓時轉變為無可比擬的優勢。道光間泰安知縣徐宗干的《花生》詩注專門論及花生:“產徂徠山下,俗名落花生,土人種之。”花生傳入此地后就被大量推廣開來,最終成為花生在泰安的一個重要種植區。在嘉慶時期“花生在山東的種植逐漸由運河一帶向東部蔓延,并形成了泰安和青州兩大種植地區”[6]。

二、泰安花生之品種變化

泰安花生種植至清末時發生了品種的變化,《東平縣志》中稱:“落花生,有大小二種,大者,光緒年間由西洋傳來。俗名洋花生。今小花生漸少,大者日多。”[7]中國傳統的龍生型小花生,變成了至今仍在大量種植的“洋花生”。

這種洋花生即大花生,紅衣,莢殼厚如繭狀,籽粒一般為兩粒圓形,較龍生型花生大、顆粒飽滿。大花生引進之后很快“種者日多”“連陌接葉,幾與寂粟無異”,大花生迅速地替代了小花生,不僅因大花生“體肥碩”和“山陬水澨,播種五谷,不能豐獲,以藝花生,收入頓增”等因素,也與小花生自身缺點有關。與大花生相比,小花生顆粒較小,飽滿度也弗如,種植密度不能過大,“二三月種之,一畦不過數子[8]這就使得小花生的總體產量較低。另外,榨油是花生的一項重要功用,然而小花生的出油率很低,甚至都不能把花生油作為日常照明使用。明楊燮《錦城竹枝詞》:“炒和晴沙香滿城,蜀中佳果落花生。宜茶宜酒宜羹睞,莫作燈油點不明。”由此可見當時對花生油的利用十分有限。并且,小花生的種植頗為費力,李調元《南越筆記》中提到小花生的種植過程:“落花生,草本蔓生,種者以沙壓橫枝,以蔓上開花,花吐成絲,而不能成莢。其莢乃別生根莖間,掘沙取之”[9],需要以沙壓之而且不能花吐成絲。在日常管理上工序也較繁瑣,“早年種植的龍生型小花生田間管理困難,要求‘以沙壓橫枝’‘壓花伏地’在收獲時要‘割蔓取之’‘具篩篩土’‘水漂晾曬’甚至還有‘經霜’一類的說法”[10]。相對大花生的產量高、品質好、栽培省工,小花生由于生育期長、匍匐生長、收獲困難和容易落果等缺點,被逐漸淘汰便成為必然。

大花生在中國的種植是由山東最早開始,然后向全國傳播。傳統觀點認為“大花生可能是1870年前后從美國輸人,于蓬萊、平度最早試種。大花生傳人不只是一次,而是多次。”[11]而王傳堂最新考證把時間提前到了1862年,最早傳入地點也由蓬萊改為登州(美國大花生最早傳入山東的時間應在1864年以前。1862年梅里士博士來山東登州時即首次將美國大花生帶來最為可能。[12])因此蓬萊、平度是山東向東傳播的傳播地,時間為同治元年(1862年)或同治九年(1870年)。

而對于大花生傳入泰安的時間史書無明確記載,只有模糊的:“清光緒十許年后,西洋種輸入”。作為泰安傳入地的平度是:“光緒十三年,邑教民袁克仁從美教士梅里士乞大種落花生,與人試種后,遂繁滋,舊種幾絕。”[13]因此,泰安的“光緒十許年”時間起點至少是在光緒十三年(1887年)后。同一時期和泰安花生傳播的相關地區,時間記錄較少,但是到光緒二十年(1894年)時,連與山東相隔的河南都有了記載“自前清光緒二十年間,洋花生之種子輸入,實粒肥碩,收獲較豐。”[14]因此作為山東花生傳播地之一的泰安,應在此之前。故泰安大花生的傳入時間,應在光緒十三年到光緒二十年之間(即1887年至1894年之間)。

大花生在中國的最先引入是由傳教士在蓬萊“與人試種”,當時的泰安也有英國、美國、德國等多國傳教士活動,白眉初于1924編著的《中華民國省區全志·魯豫晉三省志》中談及山東花生種植業稱:“據云,六十年前美國教士始在本省栽之,后因德國商人販賣,種植大盛,幾遍全省。”[15]據此泰安地區大花生或系由傳教士與德國商人引進。又據《續修平度縣志》:“道光初,知州周云鳳馳豆餅出口之禁,并教邑試種花生,而油業始盛。”周云鳳是當時平度知州,他大力鼓勵引進,花生才在平度大量種植。周云鳳還曾任東平知州,由其倡導引入泰安也不無可能。

三、花生種植對泰安地方的影響

由于泰安地區以泰山為主要地理特征,多山脈分支,地理特征不適宜大多數作物生長,所以當耐旱喜山區沙土的花生引進后,便形成了“以藝花生,收入頓增,以故種者日多。近年且為出口大宗,民間經濟力遂因之而漲。此新興之利,古無有也”的大規模種植。因此花生的用途也被極大的開發,對泰安地區產生了深刻的影響。

以往種植其他作物時,由于山區特有的地理環境,在種植時頗費時費力。山區沙質土壤大多貧瘠,種植地區大大受限,一般山地要增加篩土等環節來保證種植效果。對于需水量大的作物,引水灌溉也是一大難題,在山地略高的田地里只能人工挑水灌溉。花生的種植能節省這些環節,加上產量較高,所以自引進花生后,泰安地區的經濟狀況得到了很大程度的改善。收獲頗豐的花生,解決了山民的溫飽問題,也增加了額外收入。家庭出賣花生的情況很常見:“番薯、長生果每界冬春以手車肩挑販運于濟南、東昌等處,約亦歲進銀萬余兩”[16],山民不僅局限于日常的自給自足,還以手車肩挑等極為日常和便利的方式把花生作為商品出售,為普通家庭增添了日常進項。除了自家直接運輸販賣,更多的山民也會把花生做成花生油之后再出售:“花生果油,歲可收萬斤,由陸路用手車運至清口銷售”[17],可以看出對于花生油的收購和運輸販賣已經形成了一條頗為完善的商品鏈。深加工后的花生,更能滿足客戶的需求,價格也比直接出售花生果的價格高,產業鏈的延長對農民大有裨益,也為傳統的小農經濟增加了商品經濟的要素,為泰安經濟增添了活力。

花生作為油料作物是其另一功用,由于其味道好、出油率高等特點,泰安地區不僅油坊增多油料結構也發生了變化,大豆油、菜籽油等油料大量減少,大多數油坊雖以兼榨花生、大豆二油為業,但以花生油生產數量居多。據國立北京大學附設農村經濟研究所研究,油坊自花生購入至榨油而售具有完整的生產模式。油坊的花生原料當地開設的糧棧、當地集市和鄉間花生產地三種途徑購入。油坊的生產形式有兩種,一種為以榨油為副業的鄉間莊戶,一種為小型手工業作坊。其中手工業作坊人員非常具有組織性,設經理一名、副經理一名、司賬一名、副司賬一名、大伙計二至三名、普通伙計五至十名、學徒四至五名。這些作坊為提高就業率做出了很大貢獻,尤其為年紀很小的學徒提供了生存之道。油坊所榨花生油之銷路除有極少量為小販躉買售往四鄰農家使用外,全部殆皆輸往外埠。其銷路南以上海、浦口、徐州,北以濟南青島為主。而副產物油粕也銷售至本縣及臨縣各鄉作肥料及家畜飼料之用。[3](p.57)花生的銷售形式不僅是對內售賣花生油,也會出口花生實由國外自己榨取,寧陽縣志中記載:“今年且為出口大宗,民間經濟力遂因之而漲”,大量出口的花生,很大部分也被國外用來作油料使用,直至抗日戰爭期間,日本在占領山東后仍大量掠奪花生,用花生油作用軍用物資儲備。(關于歷史上泰安花生之栽培沿革產量及榨油經營,詳見《泰安縣花生、花生油調查報告書》,山東省政府建設廳合作事業指導委員會1935年版。)其中大汶口鎮因花生出口而盛極一時:“魯省之花生集散市協,以大汶口、泰安站最大,……大汶口保泰安縣之唯一大鎮,自津浦避路通車以后,……附近一帶,巳成為落花生集散之中心,城距車站約一華里,每年秋夏之交,由上海、鎮江、廣東、青島,煙臺、威海衛等地麇集數百人,群行駐十有余家,其交易之盛,概可知矣。”[18]

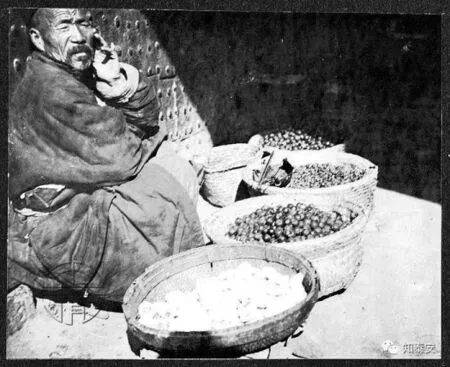

同時,花生的出現大大豐富了食物品種,花生果可以直接食用,另外還出現了很多附加花生的食品。花生酥、花生糖、花生月餅等糕點小吃,在清朝末年已十分普遍。更為常見的是作為小果品的煮食花生,常常和栗子山楂等出現在街頭或沿街叫賣的小吃挑子里。清末荷蘭人邁耶(又譯作梅耶)至泰安拍攝的照片中,有一幀是一個攤販在路邊擺賣的場景,攤販身著棉衣坐在墻根太陽底下,跟前擺了桿秤和四筐中地方特產果物,中間一筐便是花生。邁耶時供職美國農業部,曾三次受派到中國進行考察并采集木本植物,深入山東、山西、天津、新疆等各省,拍攝了大量與中國有關的老照片。其拍攝的照片多是貼切百姓生活的,能十分真實地反映時代特征,從這幀的照片中正可以看出清末花生食品的普及程度。

(圖片來自中華網《老照片圖庫》)

另外花生很早之前就被發現有藥用價值。在花生還未常見的元朝,稀有的花生便有了特征描述:“落花生,味甘,微苦,性平,形如香芋,小兒多食,滯氣難消,近出一種落花生,詭名長生果,味辛苦甘,形似豆莢,子如蓮肉。”[19]“性平,不宜多食”是最初對花生的印象。清朝趙學敏的《本草綱目拾遺》中便有“花生本有滌痰之功……世俗以火炒食,反能生痰”之說。花生由此進入泰山藥物之林,清末民初泰安名醫高宗岳所著《泰山藥物志》中稱:“長生果:一名落花生。味甘、性平、養胃健脾。”[20]除和元代賈銘對花生描寫相同外,并增加了“養胃健脾”的認識。至今人們仍有生食花生能養胃消胃氣的認識。

泰安的花生種植,還被引入文學領域。清朝道光年間泰安知縣徐宗干重視農業生產,其《花生》詩云:

石田無五谷,婦子亦耕耘。篩土如勻粉,攜筐尚帶云。

詩中描寫了泰安山區五谷皆不能生長,恰適宜花生生長,連婦女小孩也忙著打理花生的場景,真實地反映了當時的社會現實。清末泰安學者王價藩有《呈請綏提花生捐款文》,因泰安教育財政困難希望財政廳緩收花生捐,現在也可成為重要史料,表明花生當時已成重要稅收物資。

泰安名士黃恩彤、黃師訚父子都留下關于花生的詩賦。黃恩彤,道光壬午舉人、丙戌進士,光緒壬午年奉旨賞還二品銜。有詞《沁園春·落花生》:

試種花生,地揀松沙,兼帶墳壚。漸鱗鱗翠甲,朝開暮合;棉棉碧蔓,斜界平鋪。淺可藏蛇,深難沒鶴,匝野輪囷入望殊。須芟草,趁昨宵好雨,鴨觜頻鋤。莫愁結果全無,偏暗里生根得氣腴。看黃傾金朵,飄零委露,白凝玉顆,絡索聯珠。胚孕土香,蒂連藤細,卻似瑯玕滿腹儲。霜寒也,好殷勤篩取,鐵網仍疏。[21]

黃氏以詞的形式把花生變為一種文學題材,這首詞用詞工整、語言新穎,對花生的生長的環境、過程和時節亦囊括其中,從詞中可解讀出花生很多特點:花生應在松沙地種植;花生花朝開暮合;花生藤蔓碧綠高深;花落結果全埋于地下在雨后鋤地為佳;在霜寒后篩取花生果,這些都給了我們研究花生歷史很好的材料。

黃師訚,黃恩彤之子,道光二十三年(1843年)中舉人,咸豐二年(1852年)中進士。咸豐三年(1853年)授職翰林院編修,領五品銜,賞戴花翎。累官桂林府(今廣西桂林)知府。作《落花生賦(以題為韻)》:

惟異果之根生,乃胚胎于花落(落花作果,附根而生)。初傳種于南州(本南產),漸抽荄于東作。孕土德而香甘,感金精而瘦削(形細而長)。膚鏤玉以橫縱(體有密理),顆穿珠而絡索(一房數子,累累如珠)。爾乃分藤詰曲,引蔓攲斜。深難沒鶴,淺可藏蛇。疊綠鱗于繡隴,涌翠浪于銀沙(性宜沙地)。羌明開而夜合(葉明開夜合),寓秋實于春華。乍含苞兮裛露,粲結朵兮舒霞(花作黃金色)。甫迎風兮飄泊,忽滋雨而槎牙(花落時得雨則入地)。未尋思于得果,方惆悵于無花(結果土中,不可得見)。泊夫九秋應律,百谷告成(果熟,最晚在秋成后)。青霜旦隕,白日夕傾。嗟茲柔蒂,遽化枯莖。侯亞侯旅,載刈載耕(霜后,莖葉全枯則果熟。農人刈其莖,耕其田,方收其果)。架修竿而錯互,懸細漏以高擎(先架木竿,懸細漏。土人名曰篩)。胡揚塵而破塊,爰注漏而引紘(果在土中,非篩不出,故必破塊揚塵。注這漏中,引其懸漏之繩,俾沙去而果留,如下文云云也)。繄罄控而前卻,乃瑣碎而分明。初紛糅于圓礫,旋磊砢于方籝(鐵漏四旁,設木板作方式)。宛披沙而見寶,若剖璞而獲瓊。等盈車之嘉穟(得果既多,每以車載),乃別號曰長生(土名長生果)。口食是資,野廚饒趣。或入釜而然萁(宜炒食),或登盤而伴芋(田家餉客,每與芋魁并登于案)。屑豆粥以流匙(和豆作粥,香滑可口),佐茗飲而含哺(用以下茶,除濕氣)。用省舂糧,貿同抱布(入市易售)。搗素液之醇醲,吸元膏以傾注。助朗焰于蘭缸,撥昏眸之花霧(油最良)。惟利益之孔繁,詎田家之末務。宜續譜于“禾經”,聊繼聲于《瓜賦》(劉楨有《瓜賦》)。[22](p.1166)

黃師訚花生賦對花生的描述比其父的花生詞更為詳實,還在文中特意增添了注,使得此文既有賦的典雅又有記述文簡單易懂的特點。賦中先追溯了花生本南產的種植歷史,也繼承了花生詞中對花生的種植環境及生長過程等的描寫。又補充了具體生產過程,其中還提到花生注漏、引紘、方籝等生產工具,同時詳盡寫到花生豐獲用車運載的情景。后面更是提到花生的各種食用,包括口食又能炒食,和山芋一起擺于案中待客,與豆煮粥香滑可口,與茶一起能除濕氣。更為難得的是,提到人們搗制花生油的方法用途。這些不僅涉及到花生的歷史,更擴大到對當時社會的描寫,其歷史價值原非一般詩賦所能比及。

四、結語

新作物的生物學特性決定了其優秀的品種和超常的適應性,使得糧食單產得以提高,使得開墾丘陵山地擴大耕地面積成為可能,使得技能不高的農民能夠生存,所以明清時期以花生為代表美洲作物的引入,改變了中國晚清民國時期的生活和生產方式。僅就泰安地區而言,花生引進后的二百余年間,逐步取代了原有的低產作物,栽培面積的不斷擴大,使山區一些閑置的山丘地帶和不宜種植作物的地方被迅速開發利用,無疑對土地利用和糧食生產引起了一場革命,在泰安農業發展史上寫下重要的一頁。