清代民國清水江流域民間“典當”

張強

摘?要:清代民國時期清水江流域出現了民間“典當”現象,這種經濟現象與抵押借貸存在本質區(qū)別,不過“典”與“當”沒有實質差異。當承典人經濟窘迫時,便進行轉典、移典甚至斷賣承典之物;而當出典人無力回贖時,便會設法加典,最終走向斷賣。

關鍵詞:清水江文書;民間典當;轉移典當;加典;絕賣

中圖分類號:F129

文獻標識碼:A

文章編號:1674-621X(2019)02-0024-07

一、前言

“清水江文書”又叫“錦屏文書”,是指以黔東南錦屏縣為中心的清水江中下游苗、侗人民自明代至上世紀80年代間進行林木貿易和土地買賣及租佃等活動的真實記錄。因其最初發(fā)現于黔東南錦屏縣,故名。隨著文書發(fā)現地域的擴大,“錦屏文書”之稱逐漸淡化,“清水江文書”之稱漸為學術界接受[1]。

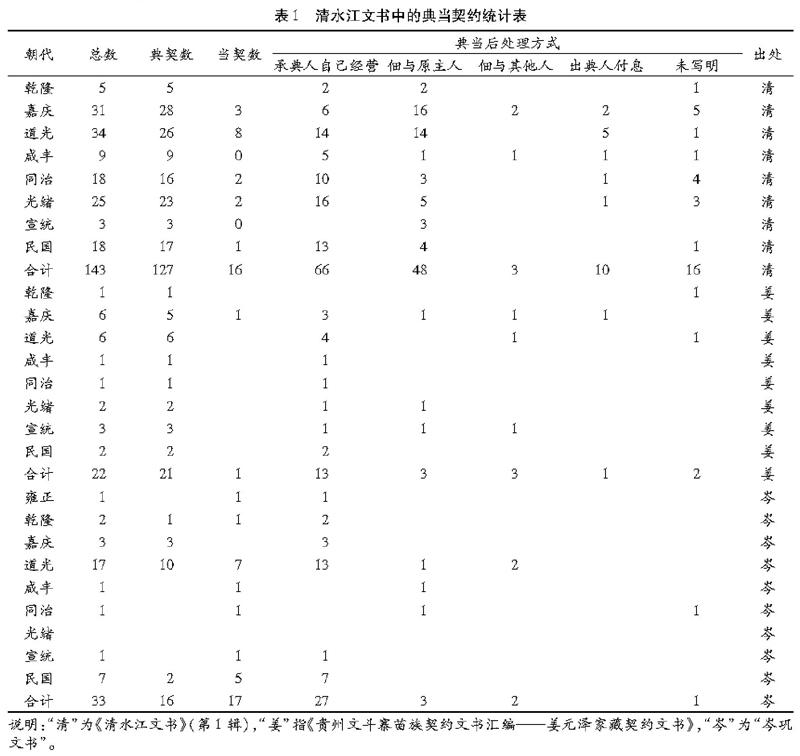

在《清水江文書》(第1輯)[2]、《貴州文斗寨苗族契約文書匯編——姜元澤家藏契約文書》[3]、“岑鞏文書”①①此為筆者調研所得,僅為拍照翻印,原件存于鄉(xiāng)民家中;按照嚴格地理分區(qū),岑鞏并非屬于清水江流域,而為潕陽河水系。但是岑鞏與清水江流域的錦屏、天柱等地因地域接近,加之文書形制類似,因此往往亦歸于清水江文書。 中,存有近200份“典”“當”契約。用作典當物的有田、房屋、園、杉木,不過以田土出典文書為主,約占典當契約總數的92.96%,甚至還有出典糞坑的案例[4]42。至于典當的原因,大多因生活短缺,不過亦有少數因生意缺少資金而進行典當交易。訂契年代上迄雍正八年(1730年),下止民國二十八年(1939年),具有一定的連貫性。

關于典當這種特殊經濟現象,上世紀80年代便頗受經濟史界關注,具有代表性的有王廷元[5]、韋慶遠[6]、劉秋根[7]、劉建生[8]等。不過這些論著多側重于典當業(yè)研究,而對民間典當的探討凸顯薄弱。當然,也出現了一些研究土地、房產典當的論著。鄭力民認為,明清徽州土地典與當存在明顯的區(qū)別,并羅列了區(qū)分標準[9];吳秉坤則以大量契約為基礎,逐一駁斥了鄭力民的觀點,進一步認為典與當無本質區(qū)別[10];彭文宇對清代福建田產典當類型和本息償還方式等問題進行了初步研究[11];曹樹基通過契約文書,探討了清中后期浙南山區(qū)土地典當[12]; 龍登高則將典放入到整個土權體系之中,闡釋它在土權體系中的作用[13]。然而這些成果大多將典當與抵押借貸等同,從論及范圍看,清代民國清水江流域則鮮有提及。但清水江流域民間典當與徽州、福建和浙南山區(qū)存在差異,在清水江流域,典當與抵押借貸存在本質區(qū)別,不過“典”與“當”沒有實質上的差異;當承典人經濟窘迫,便進行轉典、移典甚至斷賣承典之田;當出典人無力回贖時,還出現了加典、斷賣現象。至于清水江文書,近60年來中外學術界取得了豐碩的成果,僅少數論及典當。瞿見用民法的視角,從清中后期文斗典制的內在面向②②對于“內在面向”,作者引用了英國哈特的定義,即規(guī)則的參與者接受規(guī)則,并以其作為衡量自己和他人行為的標準。見(英)哈特著、許家馨等譯:《法律的概念》,商周出版社2000年,第XXII頁。 出發(fā),闡釋了這一區(qū)域典制的基本程式和特殊情形[14]198-218,論述充分,不過作者繞開了“典當”的性質及與抵押借貸的關系諸問題;王鳳梅僅從文書學角度,對天柱典當契約進行簡單分類[15];姜明雖然專門對岑鞏文書的“典”進行了剖析[16],但囿于地域難以展現清水江流域典當的全貌。有鑒于此,本文將目標鎖定在清代民國清水江流域“典當”上,在此基礎上探討與此相關的諸問題,以求教于方家。

二、“典”“當”定義及分類

對于“典當”的定義,《中國大百科全書》《辭海》《現代漢語詞典》《漢語大詞典》等,大都將其視為一種機構,如“當鋪”“質庫”“解庫”等,而《美國百科全書》及《大英百科全書》則索性與抵押借貸等同。對此清律有界定:“以價易出,約限回贖,曰典。”[17]雖只談及“典”,但從民間實際情況來看,二者常常連用或混用。清代民國時期的清水江流域,“典”與“當”存在差異嗎?典當與抵押借貸能否等同?要厘清這些問題,首先須對這一區(qū)域的典當進行詳細分類。為方便統(tǒng)計與分析,先將這些典當契約文書進行粗略統(tǒng)計,見表1。

上表中,從上文提及的契約文書里,總共清理出典、當契198則,其中典契164則、當契34則。按照典當物的處理方式,清水江流域的典當大體可分為兩類:

第一,承典人親自經營、獲得典當物的全部收益。這部分契約共有106份,約占典當契約總數的53.5%。雍正八年(1730年)十月,李元爵將祖產一份含田土、山場出當與楊玉明弟兄,當價足色文銀42兩,此后田土任從楊姓耕種、山林任其砍伐栽培。①①此為筆者調研所得,僅為拍照翻印,原件存于鄉(xiāng)民家中。 這種典當做法簡單,即出典人出讓典當物的使用權,承典人親自經營,以典當物的全部收益來實現典資回報。這種做法對于出典人來說,沒有任何風險;但對于承典人來說,除需要付出個人勞動等投入外,同時還承擔著一定的風險,比如天災人禍。

第二,承典人將典當物佃與他人,與其共同分享典當物的收益。此類型與第一種類并無本質上的區(qū)別,唯有不同的是,這一類的典當物以土地為主,但是承典人自己不親自經營,而是佃與他人經營和管理,并與佃農約定收益分配的方法。這種做法在整個契約文書中約占1/4,至于利益分配,大體可分成三類。

1.定額。即佃戶每年定時、定量向承典人上交谷物。至于定為多少,應視土地的產量而定。在這些典當契約中,即有產量又有定額租谷的契文相當少。嘉慶八年(1803年)四月,姜金保將載谷2石的水田出典給姜佐興后,繼續(xù)耕種每年納禾2秤[18]131。至于文書中的擔(石),據龍澤江等人考查每擔應為洪平90斤[19],這與嘉慶八年(1803年)二月[20]18和嘉慶十三年(1808年)十月[3]95的典契完全吻合。關于秤的計量,可參考道光八年(1822年)十一月的一份佃田契,即每秤60斤。[21]336照此推算,姜佐興承典姜金保的這一坵水田后,佃與姜金保耕種,可獲得這坵水田全部收益的66.7%作為典資回報。民國時期的定額相對較為清晰,民國二十六年(1937年)十月,加池寨姜秉光將產量為7擔的田出典后自己繼續(xù)耕種,每年上租谷400斤[4]315。由此可知,民國年間這種定額租大體為土地總收益的63.5%。此外還有一份無具體時間的民國典當契,土地產量是2石,每年上租谷120斤[22]210,定額租相當于總收益的66.7%。換句話說,承典人不參與任何勞動、不曾擔任何風險,便從佃戶那兒獲得了土地總收益60%多的典資回報。為確保這種典資回報率,在建立新的租佃合約時,基本都會有諸如:“如有短少,銀主下田耕種”[10]358或“不得短少,如有短少,任錢主撥人耕種”②②同上注。 之類的規(guī)定。

2.分成。即佃戶每年按比例向承典人上交谷物。這種做法沒有上述定額那么普遍,從為數不多的契約中可知,這一時期的比例一般有兩種:二股均分、承典人三股耕種者二股。承典人三股耕種者二股這種分成方式僅見兩例,一例在乾隆三十九年(1774年)③③同上注。 、另一例則在嘉慶十七年(1812年)[18]145。相比之下,二股均分的分成方式比較常見。相對于定額來說,分成存在一定的風險,分成多少受到土地收益的影響。但從另一方面來看,如果收益高,承典人的分成所得也高,正如龍登高所說“高風險通常意味著高回報”[13]。

值得一提的是,在典當后建立的新的租佃關系中,佃戶多為原主即出典人,達到了契約總數的86.9%。在這一過程中,他們的關系發(fā)生了微妙的變化:通過典當、租佃,大多數田主變佃農、銀錢主(承典人)變?yōu)榈刂鳌<螒c七年(1802年)十月二十一日,楊文棹因缺少銀用,將對磉田4坵、翁夭散田2坵計谷28擔,出典與李國璋。但就在同一天、同一契約上,雙方又訂立了佃田契,即楊文棹佃到李國璋田6坵,每年稱租禾30秤[23]10。特別是后面這份佃約,與普通的佃約完全一致,如若不是前面的典約,李國璋儼然田主,楊文棹與佃農無異。

3.收息。承典人向佃戶收取貨幣利息以實現典資回報。這種做法與定額、分成的做法并無實質區(qū)別,只是實現典資回報的不是實物而是貨幣。不過,這種做法在“岑鞏文書”中沒有,整個典當契約中僅12例,且以“當”字為主,約占總數的6.1%。至于具體利率,在所見的契約中均為“照月加三”,即3%的月利率,與當時民間借貸比較接近。體現出該區(qū)域在政府調控下[24],民間借貸利率趨于穩(wěn)定,最終形成“習俗利率”[25]。或者可以這樣理解,以貨幣的方式實現典資回報的做法,遵循了民間借貸的規(guī)則,因此回報率不如實物回報的方式高,所以這種做法相對較少。

綜上所述,按照典當物的處理方式為依據,清代民國清水江流域民間典當大體可以分成2類,即承典人親自經營典當物和承典人將典當物出租給他人。但無論哪種類型,都有一個共同點,即在典當過程中,典當物的用益物權發(fā)生了轉移,這也是典當與抵押借貸的本質區(qū)別所在。茲舉兩契為例:

契1:立當字人本房姜廷華,為因家中無銀作事,自愿將到屋唑新舊作當與姜開明名下,實當銀1兩5錢整,親手領回應用,照月加三行利。不拘遠近相還,日后依照舊續(xù)(贖)回。不得友悮,今恐無憑,立此當字為據。

代筆:姜開渭

道光元年七月初八日 立[26]343

契2:立借抵字人本寨姜永興,為因缺少銀用,無處得出,自愿將到(稻)田一坵作抵。今借到姜元貞名下之足銀二兩五錢八分整,親手收足應用。其銀每兩自愿當租谷五十斤,其銀限到秋收銀谷為還,不得有悮。如有悮者,任憑銀主上田耕種管業(yè)。恐后無憑,立此抵字為據。

民國丁巳年六月廿日 親立[27]84

契1是第二類第三種典當契,即承典人向佃戶收取貨幣利息以實現典資的回報。之所以選擇這種契約,是因為這種典當契與前面那些類型有區(qū)別,即用益物權的轉移并不明顯,甚至表面上看似乎沒有轉移,因此它與抵押借貸最為類似最容易混淆。但細讀2契,不難發(fā)現二者有明顯的區(qū)別:在交易標的物方面,契1的典當物是房屋,契2是銀錢;在期限方面,契1關注贖期,而契2關注的是本利歸還日期;特別是用益物權方面,契1有明顯的用益物權過渡,雖然不拘遠近,但依然須要回贖;而契2在約定的有效期內是沒有這種讓渡的,僅當本利不能如期歸還時,放貸者為確保自身利益,強制執(zhí)行抵當物權力的轉移,即契文中的“任憑銀主上田耕種管業(yè)”。因此,物權的轉移是區(qū)分典當與抵押借貸最根本的標志,物權有轉移,意味著交易標的物在典當物,需要回贖,因此關注贖期及回贖的價格等問題,這是典當;反之則是借貸。

所以說典當與抵押借貸存在本質的區(qū)別。不過清代民國清水江流域的典約與當約沒有差異,如果必須指出它們的不同,僅僅表現在典當后對典當物的處理方式上,但它們的本質是一致的。同時,以“收息”方式實現典資回報的那12份當約,與其他典當約相比確實有不一樣的特點。不過,在“岑鞏文書”中便看不到這種特征了。乾隆二十四年(1759年)十二月,陳開先將水田10坵出當與景氏弟兄,當價銀103兩,之后任從景處上田耕種,不論年月遠近價到贖回。①①此為筆者調研所得,僅為拍照翻印,原件存于鄉(xiāng)民家中。 即使從文書學上看,也找不到“典約”與“當契”的差異。

三、“典”“當”的轉移

典當之后,當承典人經濟窘迫,便進行轉典、移典甚至斷賣承典之田;當出典人無力回贖時,便設法加典,最終走向斷賣。

于承典人來說,典當是一種投資,沒有一定財力的人應該不會參與這種活動。但當承典人突遇變故如親人亡故,②②同上注。 急須用銀時,便會考慮轉移典當。在這批典當契中,共有8份轉移典當文書,約占總數的4%。從時間上看,道光年間有5份、咸豐年間1份、宣統(tǒng)年間1份、民國時期1份。在“岑鞏文書”中,有時還叫轉當,③③同上注。 這與該地典約當約行文完全一致有關。對于轉典,郭建教授認為:“在當時的民間習慣上,轉典需要原出典人會同立契,而且轉典的典期一般比較短暫。”[28]不過在清水江流域中的轉典,立契時并不需要原主在場,或說“無須征得業(yè)主之同意”[14]198-218。轉典典價與原典典價一致[29],而且轉典之后,須將原典契轉與新的承典人,出典人向最終承典人回贖即可[3]214。但還有一種,名為“移典”,即承典人變?yōu)槌龅淙耍匦鲁龅涞洚斘铮抑匦伦h定典價,并約定典期。咸豐六年(1856年)十一月,姜開智便將先年得典姜開杰之田一坵移典與姜兆龍,議定了典價、規(guī)定了典期[3]428。對此瞿見持反對意見,他認為此次移典是給“典業(yè)絕賣做鋪墊”[14]198-218。他之所以得出這樣的結論,是因為他發(fā)現了此田原主姜開杰斷賣此田的契約,恰巧移典與斷賣兩契僅相隔3天。支撐他觀點的理由是買主姜兆龍為了“立即管業(yè)”,不能與田主姜開杰直接交易,因為受到姜開杰與姜開智典約典期的限制。因此先由原典主將此田移典與姜兆龍,“突破原典典期的約定”,隨后原田主再將田斷與姜兆龍,至此姜兆龍達到“立即管業(yè)”之目的。看似邏輯慎密,但依然存疑點:一方面,此契外批原整理文字有三個字看不清楚,即“其典之后,限□□□年后到贖回”,瞿見將“后”糾正為“價”固然沒問題,但細看原照片,“限”與“年”之間并沒有三個字,而僅僅只有一個“豐”字,即“限豐年價到贖回”。“豐年”意味著姜兆龍要保障自己的收益,因此這兒依然是典期約定,而非作者說的“明顯的回贖期約定”。此契定于十一月廿九日,要遇豐年,怎么也得1年以后,即原典主姜開智雖將田移典與姜兆龍,但他依然可以贖回,姜兆龍雖然從田主手中取得了此田的所有權,但依然受此移典典期的制約,不能立即全部占有此田。另一方面,即使如原文整理文和瞿見認為的那樣“限”與“年”之間有3個字,回贖期最短也得是“咸豐六年”,即依然有為期1個月回贖機會,或者說原典主姜開智即使放棄回贖也得1個月后,而斷賣契訂于十二月初二日,依然受制于移典的回贖期,達不到“立即管業(yè)”之目的。由此看來,此次移典不能做3天后絕賣的“鋪墊”,移典與斷賣兩契相隔這么近,僅僅是巧合,姜開杰將田出斷與姜兆龍,僅僅是因為姜兆龍通過移典取得了原典主姜開智的地位即“承典人對轉賣典業(yè)的先買權”[30]98。宣統(tǒng)二年(1910年)八月,易元泉將先年得典文斗下寨姜世官之田,移典與姜周棟,4年后姜登宰贖回[30]511。很明顯,此次移典并沒有為“絕賣做鋪墊”。除轉移典當物之外,還有承典人斷賣承典之田的現象。