梅毒性脊髓炎3例及文獻復習

李銳 盧苗青 范小琴 汪詠秋

神經梅毒是蒼白密螺旋體感染人體后出現的腦脊膜、血管或腦脊髓實質損害的一組臨床綜合征。1944年Adams和Merritt首次報道梅毒性脊髓炎,約占神經梅毒的1.5%[1],表現為橫貫性脊髓炎,出現運動、感覺及大小便異常。由于梅毒性脊髓炎比較少見,極易誤診和漏診,影響治療效果。現將我院近年神經內科住院治療的3例梅毒性脊髓炎病例報道如下,并結合文獻進行分析。

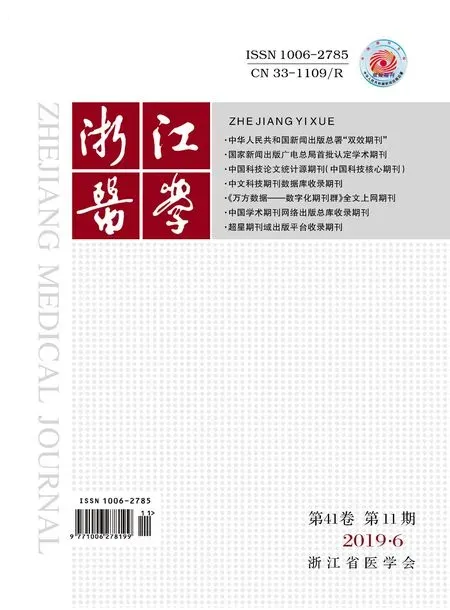

例1 患者女,51歲,已婚。因“進行性下肢無力3d,排尿困難1d”于2011年11月15日下午由急診入院。患者入院前3d無明顯誘因下出現右下肢無力,尚能獨立行走,前2d出現左下肢無力,行走需攙扶,并有腰腹部及以下麻木。入院前1d患者晨起后發現不能站立并伴排尿困難。發病以來無視物改變、吞咽異常、胸悶氣促,大便未解。病前無上呼吸道感染及腹瀉等病史。既往體健,否認不潔性生活史。體檢:神志清,顱神經未見明顯異常,上肢肌力Ⅴ級,肌張力正常,腱反射(++),下肢肌力Ⅲ級,肌張力降低,腱反射(+),雙側巴氏征(+),胸骨角水平以下深淺感覺減退,腦膜刺激征陰性。急診查頸胸椎增強MRI:頸3~胸7椎體平面脊髓等T1長T2異常信號,其中頸7平面脊髓內小片病灶強化(圖1a-b)。入院2d行腰椎穿刺術,腦脊液測初壓190mmH2O,有核細胞計數 60×106/L,單個核百分比 90%,潘氏試驗(+),微量蛋白 620.0mg/L(250~450mg/L),IgG 140.0mg/L(48~586mg/L),診斷為急性脊髓炎,給予甲基強的松龍針500mg/d靜脈滴注,每3d減半量,并予維生素B1、甲鈷胺等治療。實驗室檢查:血常規、甲狀腺功能全套、風濕免疫全套、抗核抗體譜、葉酸、維生素B12、血管炎抗體全套、抗心磷脂抗體、腫瘤標志物未見明顯異常,血清梅毒螺旋體明膠凝集試驗(TPHA)(+),快速血漿反應素環狀卡片試驗(RPR)1∶32。入院3d檢查剩余腦脊液標本,結果顯示腦脊液TPHA(+),RPR 1∶4,遂修正診斷為梅毒性脊髓炎。給予青霉素針480萬U靜脈滴注,1次/8h,療程共計14d。入院6d患者可獨自慢速行走,大小便可自解,拔除尿管,體檢下肢肌力Ⅳ級,肌張力較入院增高,感覺障礙平面下降至乳頭水平。青霉素治療14d患者大小便能自解,體檢四肢肌力Ⅴ級,肌張力正常,雙側巴氏征(+),感覺障礙平面已消失遂出院。出院1個月后患者門診復查血清RPR 1∶8,頸胸椎增強MRI顯示頸3~胸7椎體平面脊髓等T1長T2異常信號減弱和頸7平面脊髓內病灶強化消失(圖1c-d)。

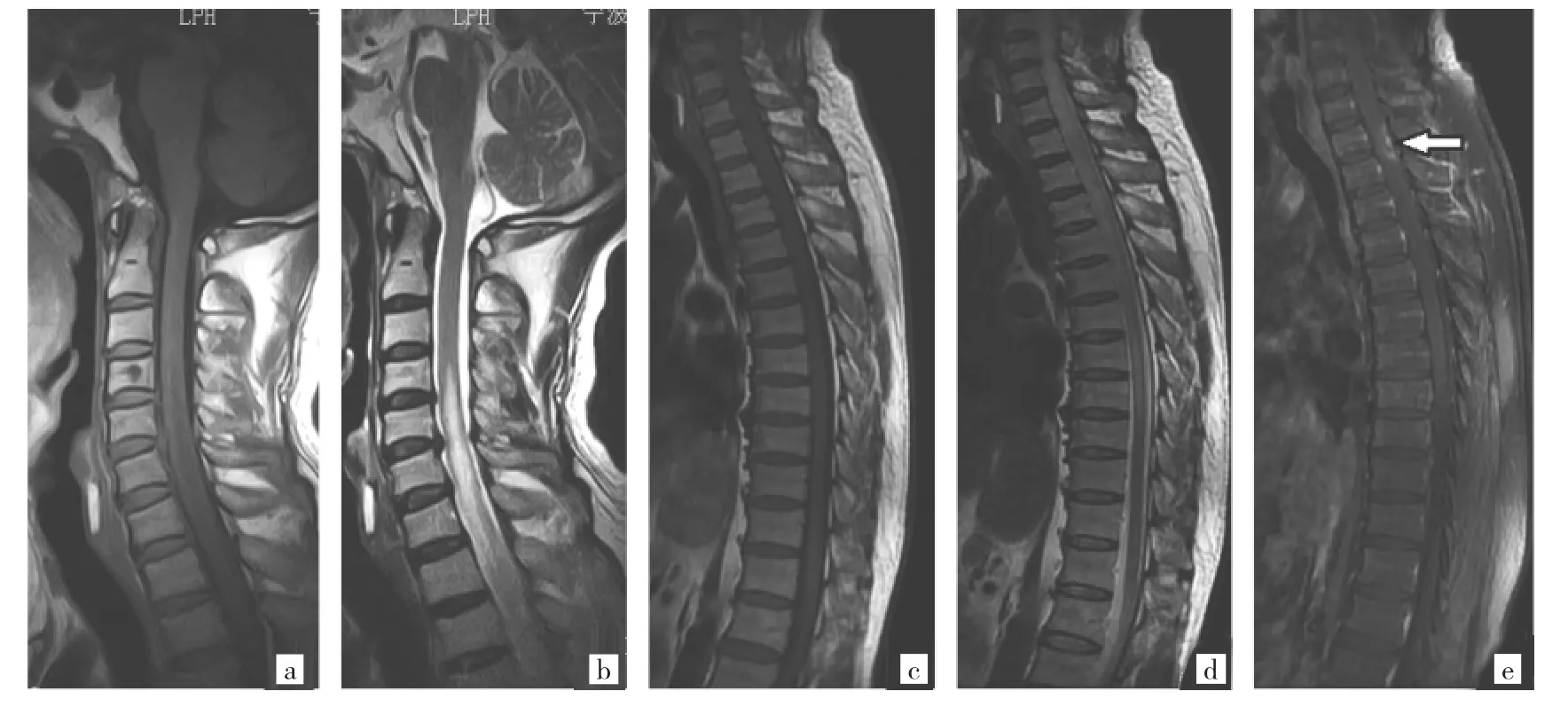

例2 患者男,60歲,已婚,既往有冶游史。主訴“胸背部痛1個月,伴肢體麻木、無力半個月”于2016年12月31日收治我院神經外科。患者1個月前無明顯誘因下出現胸背痛,伴乳頭水平至肋緣水平束帶感,半月前出現胸背部及以下麻木、無力,伴大小便困難。患者至當地醫院就診,頸椎MRI示“頸4~胸1節段脊髓異常信號,頸 4/5、5/6、6/7 椎間盤變性伴膨出(圖 2a-b),腰椎 MRI示腰4/5椎間盤變性伴突出,胸腰椎退變”,外院擬診“脊髓腫瘤?”。入院體檢:神志清,顱神經檢查未見明顯異常。上肢肌力Ⅴ級,肌張力正常,腱反射(++),下肢肌力Ⅳ級,肌張力低,腱反射(+),雙側巴氏征(+),乳頭水平及以下深淺感覺減退。入院后查頸胸椎增強MRI示:頸4~胸8椎體水平脊髓異常信號伴脊髓腫脹,胸1~2水平病灶強化,頸 5/6、6/7 椎間盤突出(圖 2c-e),予地塞米松針10mg/d靜脈滴注。患者甲狀腺功能全套、風濕免疫全套、抗核抗體譜、葉酸、維生素B12、血管炎抗體全套、抗心磷脂抗體和腫瘤標志物檢查均未見明顯異常,血清 TPHA(+),甲苯胺紅不加熱試驗(TRUST)1∶32。入院5d行腰椎穿刺檢查,腦脊液測初壓100mmH2O,潘氏試驗(++),有核細胞計數 320×106/L,單個核細胞比例90%,微量蛋白 893.0mg/L,IgG 353.0mg/L,腦脊液寡克隆帶(+),TPHA(+),TRUST 1∶32,結合上述檢查診斷為梅毒性脊髓炎。入院8d轉入我科繼續診治,予青霉素針480萬U靜脈滴注,1次/8h,治療14d,地塞米松針減量為5mg/d靜脈滴注,后改潑尼松片口服并逐漸減量至停用,同時完善相關檢查:血清抗水通道蛋白4抗體(-),頭顱MRI檢查示:雙側額頂葉白質、側腦室旁多發缺血灶,腦萎縮。2017年1月20日患者出院時,胸背部疼痛已消失,排尿略費力,鞍區殘留麻木感,體檢四肢肌力Ⅴ級,肌張力正常,腱反射(++),雙側巴氏征(+),鞍區及雙側大腿近端背側皮膚針刺痛覺減退,閉目難立征(-)。出院后醫囑長效青霉素240萬U肌肉注射,每周1次,共3次。患者出院4個月后因鞍區麻木感再次住院,排尿困難已完全消失,鞍區麻木感仍存在,但較以往減輕。復查血清TRUST 1∶8,腰椎穿刺腦脊液測初壓 120mmH2O,細胞 5×106/L,潘氏試驗(±),微量蛋白 378.0mg/L,IgG 881.0mg/L,腦脊液 TPHA(+),TRUST(-);頸胸椎MRI檢查示:脊髓異常信號基本消失。此后患者神經內科門診隨診至今,仍殘留鞍區麻木感,多次檢查血清TRUST 1∶8,建議再行腰椎穿刺術,患者拒絕。

圖1 例1頸胸椎增強MRI[a:治療前頸3~胸7椎體平面脊髓內可見長節段的長T2異常信號;b:治療前頸7平面髓內病灶T1相可見點狀強化(箭頭所示);c:治療后頸3~胸7椎體平面脊髓內長T2異常信號強度明顯降低;d:治療后頸7平面髓內病灶T1相強化消失]

圖2 例2頸椎MRI、胸椎增強MRI[a:治療前頸4水平及以下髓內長T1異常信號;b:治療前頸4水平及以下髓內長T2異常信號;c:治療前頸4~胸8水平髓內長T1異常信號;d:治療前頸4~胸8水平髓內長T2異常信號;e:治療前胸1~2水平病灶T1相可見強化(箭頭所示)]

例3 患者男,63歲,未婚,主訴“雙下肢無力伴大小便障礙6d”于2014年6月26日急診入院。體檢:神志清,顱神經未見明顯異常,雙上肢肌力Ⅴ級,肌張力正常,腱反射(++),下肢肌力Ⅳ-級,肌張力降低,腱反射(+),雙側巴氏征(+),雙側腹股溝以下深淺感覺減退。既往體健,否認冶游史。入院后完善血常規、甲狀腺功能全套、風濕免疫全套、抗核抗體譜、葉酸、維生素B12、血管炎抗體全套、抗心磷脂抗體和腫瘤標志物檢查未見明顯異常。胸椎增強MRI:下頸髓至上胸髓等T1、長T2異常信號,邊緣不清無強化;腰椎MRI檢查示:腰4/5椎間盤輕度突出,診斷急性脊髓炎,給予地塞米松針10mg/d,每7d減半,后調整為潑尼松片口服。入院2d血清梅毒檢測:TPHA(+),TRUST>1∶32,腰椎穿刺術腦脊液測壓70mmH2O,有核細胞計數<10×106/L,潘氏試驗(+),微量蛋白 1 059.0mg/L,IgG 440.0mg/L,腦脊液TPHA(+),TRUST 1∶8,修正診斷為梅毒性脊髓炎。患者既往有青霉素過敏史,入院后頭孢曲松皮試陽性,入院4d予多西環素片0.1g/次,2次/d口服。入院9d(多西環素治療第7天)患者大便費力但可自行解出,下肢肌力Ⅳ+級,感覺障礙消失,雙側巴氏征(+)。入院14d復查頸胸椎MRI示:“脊髓未見明顯異常信號”。入院21d患者下肢肌力Ⅴ-級,雙側巴氏征(+),排尿障礙存在,大便略費力,保留尿管出院,繼續口服潑尼松片15mg/d口服,多西環素片0.1g/次,2次/d口服,此后失訪。

2 討論

目前“中國疾病預防控制中心性病控制中心”及文獻報道的神經梅毒的診斷標準為:(1)無其他已知原因導致的符合神經梅毒的臨床癥狀與體征;(2)梅毒螺旋體血清學試驗陽性;(3)腰椎穿刺腦脊液檢查白細胞計數≥5×106/L,蛋白定量>500.0mg/L,且無引起異常的其他原因;(4)腦脊液檢查:性病研究檢查實驗(VDRL)或熒光密螺旋體抗體吸附試驗(FTA-ABS)陽性,無條件進行者可以TPHA或TRUST/RPR等替代。排除長期服用抗精神病藥物者、癡呆患者,以及不能正確表述臨床癥狀和不能配合檢查者[2-3]。

本文3例患者均為急性或亞急性起病,均表現為下肢運動障礙、傳導束型感覺障礙及括約肌功能障礙,為橫貫性脊髓髓內病變的癥狀及體征,且與影像學異常部位相符。入院后上述3例患者均完善甲狀腺功能全套、腫瘤標志物,抗核抗體譜、抗心磷脂抗體、風濕免疫全套、血管炎抗體全套、葉酸、維生素B12等未見明顯異常。例2患者抗水通道蛋白4抗體陰性,腦脊液寡克隆帶陽性考慮梅毒感染所致。患者臨床表現、實驗室和影像學檢查均為代謝性疾病、自身免疫性疾病、腫瘤以及脊髓硬脊膜動靜脈瘺等其他脊髓疾病的證據。結合腦脊液檢查及抗生素治療效果,診斷考慮梅毒性脊髓炎。

梅毒性脊髓炎發病機制可能為腦脊膜的炎性反應和梅毒性動脈內膜炎、微血栓導致的脊髓缺血水腫和炎性脫髓鞘,臨床表現為急性、亞急性起病,橫貫性脊髓炎的癥狀及體征[1]。1987年Tashiro首次報道梅毒性脊髓炎的MRI表現,多為長節段脊髓受累,胸段或頸胸段多見,甚至累及全部脊髓,MRI特點為等T1或長T1、長T2信號,多伴有脊髓水腫,T1可有點狀或片狀病灶強化,部分病例可表現為“燭淚征”和“反轉征”[4]。正規治療后影像學病灶可完全消失,患者癥狀及體征也恢復較好,故提示梅毒性脊髓炎的脊髓缺血或炎癥改變是可逆的[5]。

梅毒性脊髓炎除了需與其他類型病因引起的脊髓病變鑒別,如視神經脊髓炎譜系疾病、脊髓硬脊膜動靜脈瘺、急性播散性腦脊髓炎、脊髓亞急性聯合變性等,還需與梅毒性脊髓癆鑒別。梅毒性脊髓癆多發生在感染15~20年的患者,起病隱匿,主要表現為感覺性共濟失調、下肢閃電樣疼痛或刺痛和內臟危象等,常見體征有下肢無力伴深感覺障礙、大小便障礙,另外還有“阿·羅瞳孔”等髓外表現。其發病機制是慢性末梢小動脈內膜炎性閉塞,脊髓組織發生缺血壞死,后根和后索發生炎癥反應和脫髓鞘,導致變性、萎縮,因為腰骶段脊髓后根對脫髓鞘更敏感,所以梅毒性脊髓癆以腰骶段癥狀最常見[6]。文獻報道脊髓癆患者的脊椎MRI脊髓多無明顯異常[3]。梅毒性脊髓炎和脊髓癆從起病形式、好發脊髓節段、髓內病變部位和影像學等多方面均不同。本文3例患者均為急性或亞急性起病,無內臟危象或阿·羅瞳孔等,無發作性下肢閃電樣疼痛,感覺障礙不局限于后根和后索,影像上均見長節段頸胸段脊髓病變。故起病形式,臨床癥狀特點和影像學表現不支持梅毒性脊髓癆。

梅毒性脊髓炎的治療和其他神經梅毒治療一樣,選擇青霉素、頭孢曲松或多西環素等。用藥初期需使用糖皮質激素預防脊髓水腫、缺血或吉赫反應[7]。抗生素療效評定包括臨床癥狀、體征、血清和腦脊液指標及影像學[8]。其中腦脊液在療效評價中起重要作用:經過有效治療,患者腦脊液細胞數及蛋白含量、腦脊液和血清梅毒螺旋體抗原試驗滴度依次下降。梅毒性脊髓炎患者中,起病急、病程短的患者治療效果好,病程相對較長,或者病史過程中有突發加重現象的患者后遺癥狀多較明顯[1]。本文例1、2患者青霉素聯合激素治療后,癥狀、體征及影像學均恢復較為理想。例3患者出院時括約肌功能障礙恢復不理想,推測可能與多西環素療程未滿有關。不過此3例患者在治療初期因考慮為急性脊髓炎,均使用過糖皮質激素沖擊治療。梅毒性脊髓炎是否需激素沖擊治療尚無結論。目前文獻報道的梅毒性脊髓炎病例使用糖皮質激素多為小劑量的氫化可的松(300mg/d)、甲基強的松龍(100mg/d)等短期治療,也有文獻報道地塞米松治療,具體劑量不詳[1]。有研究者認為病程長、尤其是病史中突然惡化的梅毒性脊髓炎病例,治療上除了加強抗感染措施外,應該使用大劑量激素控制血管炎;若病程短,無突發加重者,且影像學提示脊髓水腫明顯的患者,急性脊膜神經根炎癥明顯,炎癥機制在患者整體致病機制中的地位更為重要,繼發性脊髓缺血損害則相對較輕,單純抗感染治療效果就可以很好[9]。目前糖皮質激素使用劑量、時間與預后相關性尚無明確結論,仍需大樣本的隨機對照試驗進一步研究。

梅毒性脊髓炎比較少見,臨床表現為急性或亞急性起病的橫貫性長節段脊髓病變,脊髓MRI表現和腦脊液梅毒檢測具有重要的診斷價值。梅毒性脊髓炎及時用藥,治療效果多較理想,故對于可疑患者,應盡早進行血清和腦脊液梅毒相關檢測避免漏診。