撳針療法聯合中藥穴位貼敷干預早期胃癌ESD術后疼痛觀察

王雙珠 王嬌嬌 朱筱婷 夏 亮

浙江省立同德醫(yī)院 浙江 杭州 310012

早期胃癌是指癌組織浸潤僅限于黏膜層及黏膜下層者,無論病灶大小和是否有淋巴結轉移。內鏡黏膜下剝離術(ESD)是近年來新興的一種內鏡微創(chuàng)手術,對于早期胃癌既可以診斷又可以治療,其優(yōu)點是創(chuàng)傷小,安全有效[1]。但術后有腹痛、腹脹、惡心等并發(fā)癥,尤以腹痛明顯。為減輕患者術后疼痛,加快康復,我科采用撳針療法聯合化瘀止痛貼阿是穴穴位貼敷治療,取得較好效果,現報道如下。

1 一般資料

收集2016年1月~2017年12月在我院消化科住院,診斷為早期胃癌行ESD術患者56例,隨機分為對照組和觀察組各28例。對照組中,男15例,女13例,年齡為47~76歲,平均56.32±8.56歲;觀察組中,男17例,女11例,年齡為45~74歲,平均56.67±8.09歲。兩組患者一般資料無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

2.1 對照組:術后臥床休息,禁食72小時,吸氧、心電監(jiān)護,嚴密監(jiān)測生命體征并詳細記錄病情。常規(guī)抑酸護胃、抗炎及補液治療,主要用泮托拉唑針(杭州中美華東制藥)40mg,靜滴;頭孢呋辛鈉(意大利)0.75g,靜滴,均每日3次。7天為1個療程。

2.2 觀察組:在對照組的基礎上,術后即予撳針療法聯合化瘀止痛貼阿是穴穴位貼敷治療。撳針療法:取中脘、雙側足三里及梁丘,酒精棉簽消毒,取一次性無菌新型0.20mm×1.2mm撳針(青陽縣東仁醫(yī)療器材有限公司)垂直快速貼埋于穴位。夏季高溫,易出汗,需每天更換撳針,其它季節(jié)3天更換1次。留針期間囑患者時常輕柔按壓撳針,以有微酸痛為佳,觀察局部有無疼痛、發(fā)紅或感染跡象,若有應立即起針并予碘伏消毒。3天為1個療程,共1個療程。穴位貼敷:在腹部疼痛部位(阿是穴)用生理鹽水清潔皮膚,待干,取我院制劑室配制的化瘀止痛貼(主要成分肉桂、木香、石菖蒲)貼于阿是穴,4~5個為宜。4~6h取下,貼敷過程中觀察貼敷部位皮膚情況,詢問病人感受。每日貼敷1次,3天為1個療程,共1個療程。

3 治療結果

3.1 疼痛評價標準:采用NRS疼痛數字評價量表,病人用0到10這11個數字描述疼痛強度,數字越大疼痛越嚴重,0無痛,1~3輕度疼痛(疼痛不影響睡眠),4~6中度疼痛,7~9重度疼痛(不能入睡或睡眠中痛醒),10劇痛。

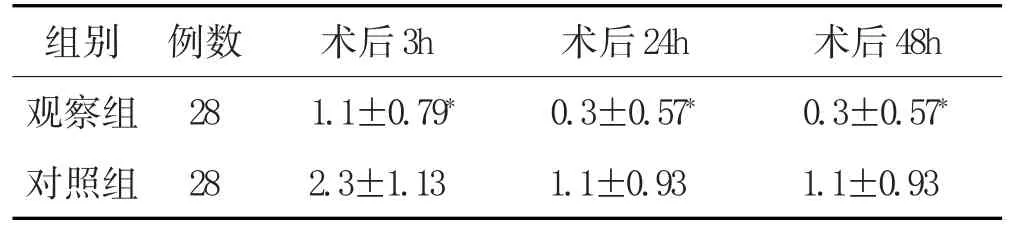

3.2 兩組術后不同時段疼痛評分比較:結果顯示,觀察組術后3h、24h、48h疼痛評分明顯小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組術后疼痛評分比較(±s,分)

表1 兩組術后疼痛評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別觀察組對照組術后48h 0.3±0.57*1.1±0.93例數28 28術后3h 1.1±0.79*2.3±1.13術后24h 0.3±0.57*1.1±0.93

4 體會

ESD術后疼痛可造成患者精神創(chuàng)傷,引發(fā)焦慮、恐懼、失眠,產生無助感[2]。因此及早采取干預措施,減輕患者疼痛,增加舒適度,對促進患者術后康復尤為重要。而撳針作為傳統針刺療法的延伸,在治療面癱[3]等病癥方面發(fā)揮著重要作用。筆者采用撳針留針于足陽明胃經合穴足三里,以及中脘穴、梁丘穴,通過刺激穴位來通經絡、消瘀滯、調氣血,從而達到止痛作用。化瘀止痛貼中肉桂有補元陽、暖脾胃、除積冷、通血脈作用;木香能行氣止痛,溫中和胃;石菖蒲化濕開胃,開竅豁痰。敷貼通過對穴位的刺激與調節(jié)和藥物吸收后的疊加作用達到活血化瘀、通絡止痛、調理氣血效果。

臨床觀察表明,撳針聯合化瘀止痛貼對早期胃癌ESD術后患者的疼痛有較好的防治作用,且起效快,安全性高,操作簡便,值得臨床推廣應用。