小麥新品種“淮麥35”基本苗數和氮肥用量及運籌試驗簡報

王安邦 顧正中 周羊梅 楊子博 杜瑩瑩(江蘇省淮安市農科院 223001)

“淮麥35”是江蘇省淮安市農科院以“周麥13”為母本、“新麥9號”為父本進行有性雜交、后代連續單株選擇而成的小麥新品種,2014年1月通過國家農作物品種審定委員會審定(編號:國審麥2013011)。“淮麥35”屬半冬性中大穗型中熟品種,全生育期230 d,冬季抗寒性較好,分蘗力強,成穗率低,畝成穗數適中。為給“淮麥35”的高產栽培提供技術依據,筆者特進行不同基本苗數、不同氮肥用量及運籌對“淮麥35”產量和品質的影響研究,現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

試驗設在江蘇省淮安市農科院的試驗基地內進行,供試田塊土壤為粘壤土,前茬作物為大豆。供試小麥品種為“淮麥35”,播種期為2017年10月18日。供試肥料為尿素(含N 46%)。

1.2 試驗設計

試驗分基本苗數和施氮量兩個試驗。其中,基本苗數試驗設每667 m2基本苗數為 9萬、12萬、15萬、18萬、21萬苗5個處理;施氮量試驗以每667 m2純氮用量為主區(純氮用量分別為15、18、21 kg)、以氮肥運籌為裂區(氮肥運籌分別為氮肥一次性基施、基肥∶平衡肥∶孕穗肥=7∶1∶2、基肥∶平衡肥∶孕穗肥=5∶1∶4),基肥于播種前施用,平衡肥于越冬始期施用,孕穗肥在小麥葉齡余數為0.8~1.2葉時施用;磷、鉀肥均在播種前一次性基施,P2O5和K2O的每667 m2用量均為8 kg。每小區面積13.5 m2,每處理重復3次。

2 結果與分析

2.1 不同基本苗數對“淮麥35”產量和品質的影響

2.1.1 產量及其構成因素

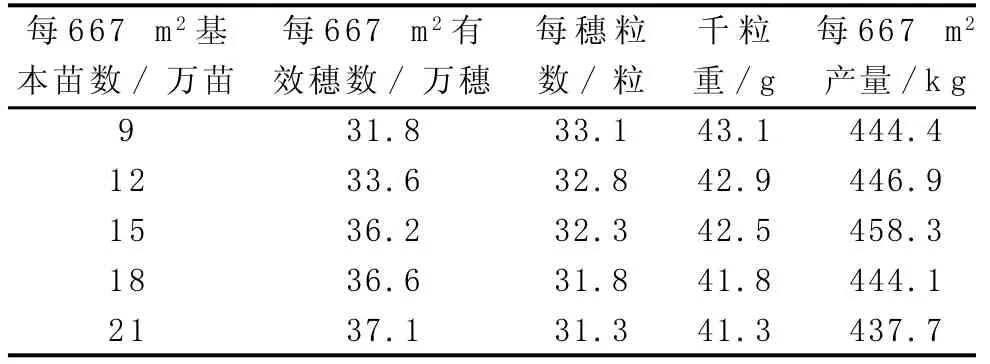

由表1可知,適當增加基本苗數可以提高“淮麥35”的產量,但基本苗數不宜過高,以每667 m2基本苗數為15萬苗時,“淮麥35”的產量最高,每667 m2為458.3 kg。而每667 m2基本苗數為18萬苗和21萬苗處理的產量低于每667 m2基本苗數為9萬苗和12萬苗處理。通過對各處理的每穗粒數和千粒重進行比較發現,過高的基本苗數會使每穗粒數和千粒重下降,從而影響產量。

表1 不同基本苗數對“淮麥35”產量及其構成因素的影響

2.1.2 品 質

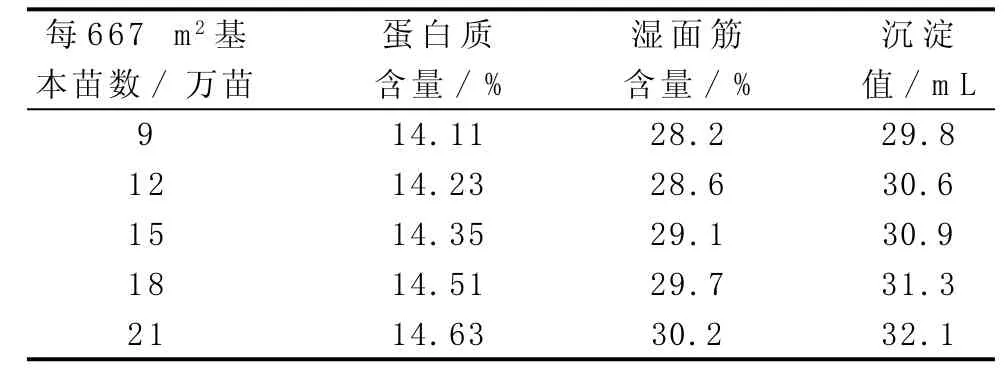

由表2可知,隨著基本苗數的增加,“淮麥35”籽粒的蛋白質含量、濕面筋含量、沉淀值都呈增加的趨勢,但各處理間的整體差異不大。

表2 不同基本苗數對“淮麥35”品質的影響

2.2 不同氮肥用量及運籌對“淮麥35”產量和品質的影響

2.2.1 產量及其構成因素

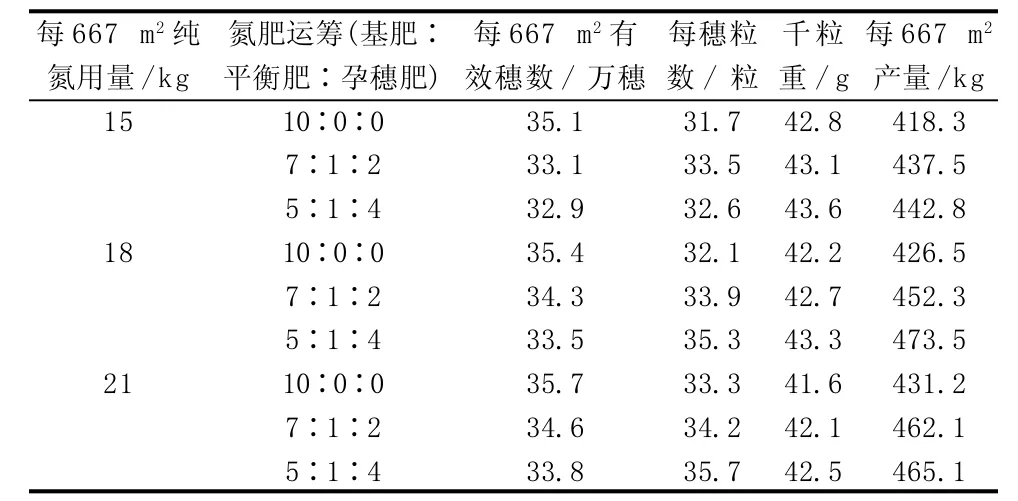

由表3可知,在純氮用量相同的條件下,氮肥后移有利于提高“淮麥35”的產量。在氮肥運籌相同的條件下,除每667 m2純氮用量為21 kg、基肥∶平衡肥∶孕穗肥=5∶1∶4處理外,“淮麥35”的產量隨純氮用量的增加而增加,這是因為當每667 m2純氮用量為21 kg、氮肥運籌為基肥∶平衡肥∶孕穗肥=5∶1∶4時,施氮量對“淮麥35”產量構成因素的影響不全是正效應,對千粒重降低有一定程度的影響,從而使產量減少。各處理中以每667 m2純氮用量為18 kg、氮肥運籌為基肥∶平衡肥∶孕穗肥=5∶1∶4時,小麥產量最高,顯著高于其他處理。

表3 不同氮肥用量及運籌對“淮麥35”產量及其構成因素的影響

2.2.2 品 質

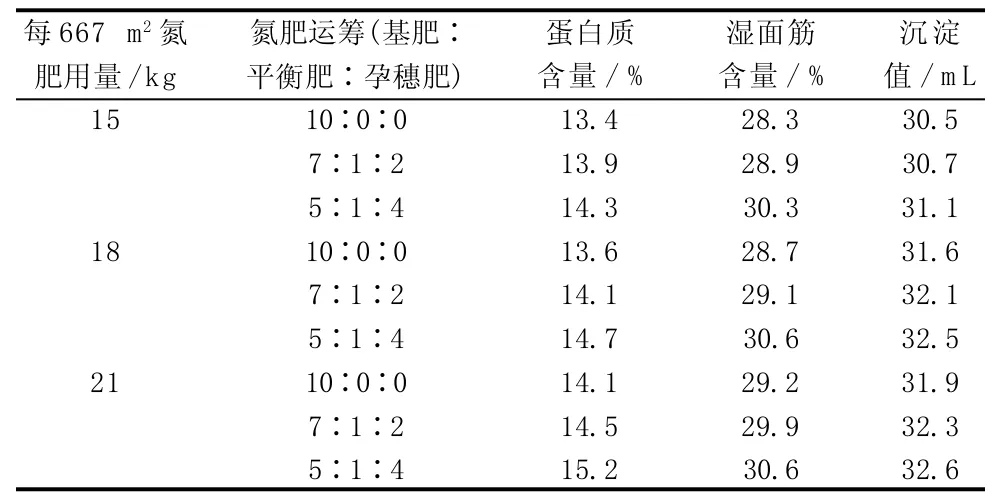

由表4可知,在氮肥運籌相同的條件下,隨著純氮用量的增加,“淮麥35”籽粒的蛋白質含量呈遞增趨勢,說明增加氮肥施用量,能在一定程度上提高“淮麥35”籽粒的蛋白質含量;在純氮用量相同的條件下,氮肥后移也能在一定程度上提高“淮麥35”籽粒的蛋白質含量。濕面筋含量和沉淀值表現均無規律。

表4 不同氮肥用量及運籌對“淮麥35”品質的影響

3 結論與討論

試驗結果表明,不同的基本苗數、氮肥用量及運籌均會對“淮麥35”的產量和品質有一定影響。在本試驗條件下,“淮麥35”的產量隨基本苗數的增加呈先增后減的趨勢,以每667 m2基本苗數為15萬苗時產量最高;“淮麥35”籽粒的各品質指標也隨基本苗數的增加呈增加的趨勢;在一定范圍內,“淮麥35”的產量隨氮肥用量的增加而增加,但每667 m2純氮用量超過18 kg時,其的產量不再顯著增加,說明氮肥用量過多也不利于產量的提高,即在大田生產中,合理施肥,不能盲目增加氮肥施用量要;氮肥適當后移也會增加“淮麥35”的產量;純氮用量增加或氮肥后移,均會增加“淮麥35”籽粒的蛋白質含量。

綜上,“淮麥35”以每667 m2基本苗數為15萬苗、每667 m2純氮用量為18 kg、氮肥運籌為基肥∶平衡肥∶孕穗肥=5∶1∶4時,產量和品質均較好。