從血瘀“血變”辨析血液病血小板減少并發血栓栓塞?

朱欣佚,張文曦,孔祥圖,代興斌,于 慧

(1.東南大學附屬中大醫院,南京 210009; 2.南京中醫藥大學附屬醫院,南京 210029)

血栓栓塞是血液病患者常見的并發癥,血液病患者在血小板減少甚至嚴重低下時仍易并發血栓栓塞。本文收集了近10年來江蘇省中醫院血液科住院的此類病例27例,并從中醫血瘀“血變”理論進行辨析論治。

1 資料與方法

1.1 資料

篩選2008年4月至2017年7月確診為血液病、在病程中發生血栓栓塞且血小板數低于正常值的患者,剔除繼往有血栓病史以及在確診血液病前發生血栓的病例,每例均有完整的臨床資料及隨訪資料,同一患者多次住院計為1例。

1.2 診斷依據

1.2.1 血液病診斷 所有病例均經骨髓形態學、流式細胞儀免疫分析及染色體、融合基因明確診斷,按張之南主編的《血液病診斷及療效標準》第三版確診[1]。

1.2.2 血栓性疾病診斷 所有病例均分別經臨床癥狀、相關血管B超、頭顱CT或MRI、胸部CTA以及理化檢查確診,并符合相關血栓疾病診斷標準。急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)、腦梗塞(cerebral infarction,CI)、肺梗塞(pulmonary embolism,PE)、深靜脈血栓(deep vein thrombosis,DVT)分別參照相關各疾病診斷標準。

1.3 統計學方法

采用SPSS 22.0統計軟件進行統計分析。

2 結果

2.1 患者基線特征

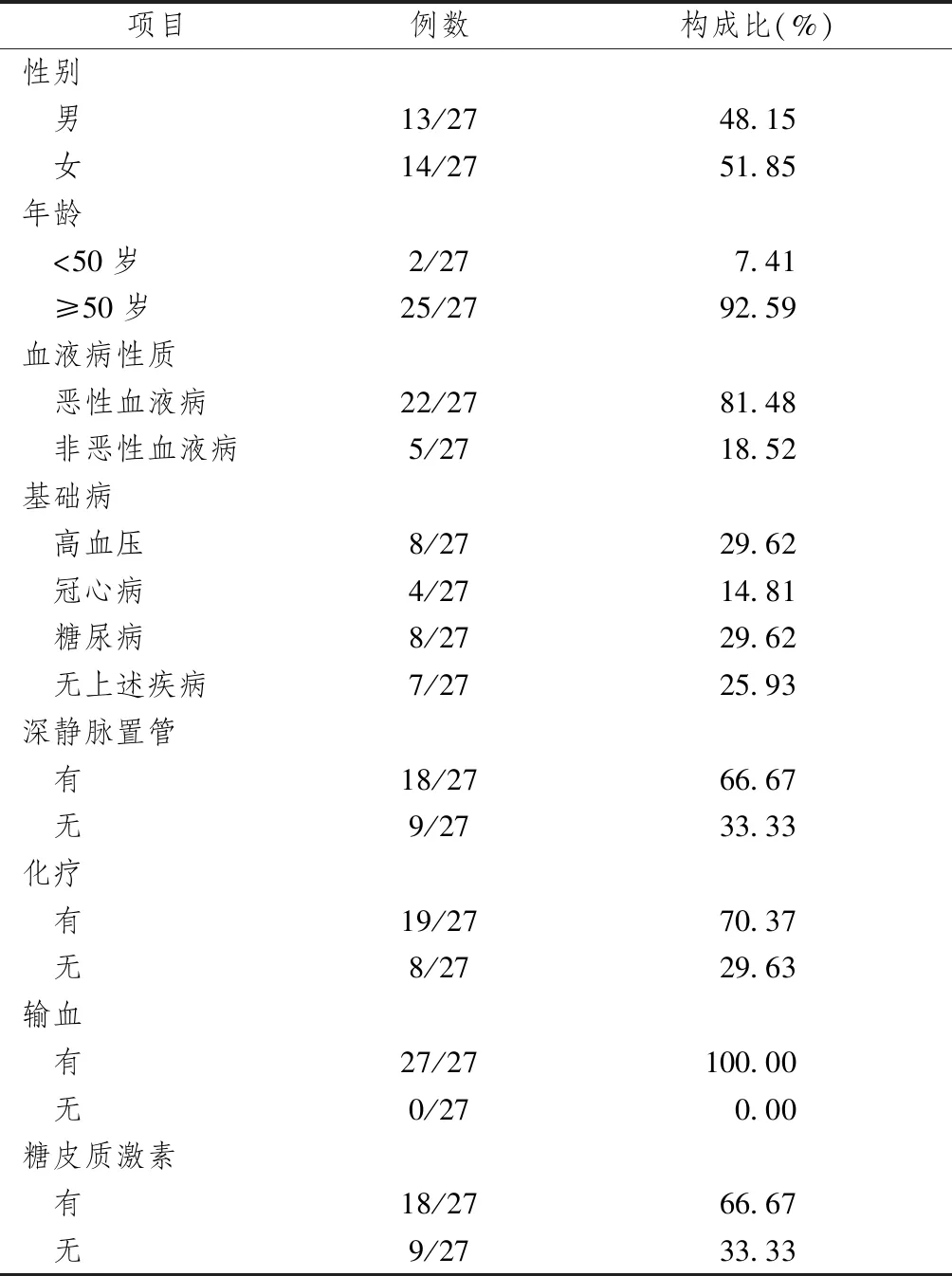

表1顯示,共篩選病例27例,其中男性13例,女性14例,男女比0.93∶1,年齡27~87歲,平均年齡(67.4±9.8)歲,其中<50歲2例占7.41%,≥50歲25例占92.59%。惡性血液病22例,其中急性白血病 6例,淋巴漿細胞腫瘤 14例,骨髓增生異常綜合征(MDS)1例,慢性骨髓增殖性腫瘤(MPD)1例,非惡性血液病5例,其中再生障礙性貧血(AA)1例,免疫性血小板減少癥(ITP)3例,溶血性貧血(HA)1例。既往有高血壓病、冠心病、糖尿病史者20例(74.07%),有深靜脈置管18例(66.67%),有化療史19例(70.37%),有輸血史27例(100%),使用糖皮質激素18例 (66.67%)。

表1 血小板減少合并血栓患者基線特征比較

2.2 血小板減少程度分布

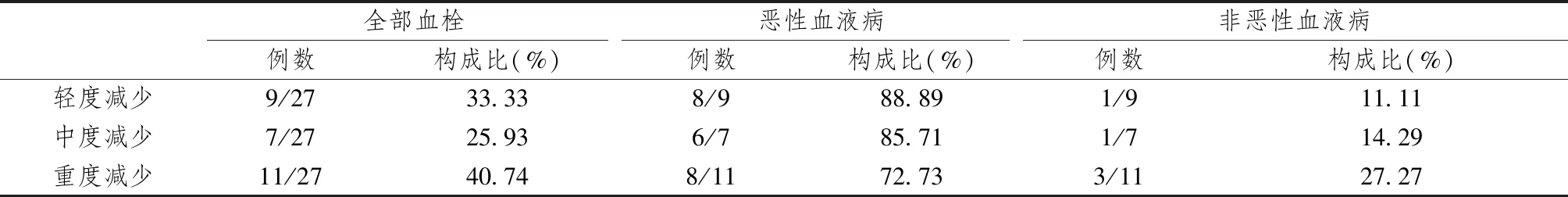

表2顯示,血小板數<100×109/L為血小板減少。27例患者中,血小板數輕度減少9例(33.3%),中度減少7例(25.93%),重度減少11例(40.74%),其中2例血小數分別僅為2.8×109/L的患者,并發急性心梗和急性腦梗死。

2.3 血栓栓塞的類型

并發動脈血栓10例(37.04%),其中急性心梗(AMI)3例,腦梗塞(CI)7例。并發靜脈血栓17例(62.96%),深靜脈血栓(DVT)17例,急性肺栓塞(PE)3例。此3例以急性肺栓塞起病,經血管B超證實,同時發生下肢深靜脈血栓(DVT-L),其中1例同時合并上下肢(右側腋靜脈、右側下肢腘靜脈)深靜脈血栓。

2.4 治療情況

治療時均給予低分子肝素皮下注射,并以江蘇省中醫院自制劑“血可舒浸膏”活血化瘀通絡。對血小板數低于30×109/L者分次輸注輻照單采血小板懸液;置管相關的深靜脈血栓患者,給予拔除PICC或CVC置管;下肢靜脈血栓中有2例放置靜脈濾網;急性肺栓塞及急性心肌梗死患者均在低分子肝素抗凝后3 d后加用華法林抗凝;急性心肌梗死患者另給予口服硝酸甘油和阿托伐他汀口服。

2.5 轉歸

27例患者經上述治療后,血栓栓塞情況均得以緩解,并進行了后續血液病治療。

3 討論

《靈樞·經脈》云:“脈道以通,血氣乃行。”中醫血瘀理論源遠流長,早在先秦時期的《黃帝內經》已有血脈凝泣、血凝泣、血變、惡血、留血、血下血、脈不通等不同名稱論及血瘀,其中《素問·至真要大論篇》:“血變于中……民病厥心痛,嘔血、血泄、鼽衄,善悲,時眩仆”,首次以“血變”一詞概括了“血瘀伴出血”,描述患者在嘔血、鼻衄等出血癥狀的同時出現厥心痛,與本文血小板減少患者并發急性心梗、急性肺栓塞極為相似。清·唐宗海《血證論》發展了“血變”理論:“蓋血初離經,清血也,鮮血也,然既是離經之血,雖清血鮮血,亦是瘀血。”“瘀血流注,亦發腫脹者,乃血變成水之證”(《血證論·腫脹》),“如發為水腫,是血從水化而變為水,與血變為膿無異”(《血證論·產血》)。

表2 血小板減少程度在并發血栓的血液病中分布[例(%)]

注:血小板數:61~99×109/L輕度減少,31~60×109/L中度減少,0~30×109/L重度減少

1856年Virchow提出血流瘀滯、血管內皮損傷及血液凝固異常是血栓形成的三要素,開創現代醫學的血栓理論,其中血小板扮演了重要角色。既往多認為血小板增高易致血栓,而血小板數量減少則多見出血。但本統計顯示,血液病患者即使在血小板減少狀態下仍易并發血栓栓塞,與患者自身因素、血液病的特點、治療相關因素有關。

高齡、心血管基礎病、長期臥床等均造成血流瘀滯,增加了血栓形成的危險性。《靈樞·營衛生會》云:“老者之氣血衰,其肌肉枯,氣道澀。”氣為血之帥,氣行則血行,氣虛運血無力致氣虛血瘀,氣機凝滯則氣滯血瘀。故《靈樞·刺節真邪論》曰:“宗氣不下,脈中之血,凝而留止。”清·王清任《醫林改錯·論小兒抽風不是風》云:“元氣既虛,必不能達于血管;血管無氣,必停留而瘀。”

各型白血病細胞變形性差、胞體大,易出現白細胞瘀滯綜合征[2];MPD患者JAK2V617F、CALR、MPL基因突變[3];多發性骨髓瘤產生大量M蛋白、獲得性活化蛋白C(PC)的抵抗和PS水平降低等[4],都增加了血栓形成的危險性。

血液病患者因治療需要多有深靜脈置管,治療過程中常使用糖皮質激素、化療及輸血,置管導致血管內皮損傷、血流緩慢并易致組織因子釋放而啟動外源性凝血通路,使血液呈高凝狀態[5]。糖皮質激素既能直接造成血管內皮損傷,又可導致內皮細胞脫落啟動內皮促凝機制,同時降低抗凝物質如PC和PS水平,增加PAI-l水平,且大量糖皮質激素增加了血液黏稠度[6];在清除免疫復合物同時激活補體,產生前列腺素E2、血栓素B4和白三烯等生物活性物質[7],均促進了血栓的形成。化療藥物對血管內皮有不同程度損傷,化療后骨髓抑制全血細胞減少又增加了輸血幾率。輸血可激發異體血小板聚集在受損的血管內皮上,促動凝血反應[8],且輸血時常規使用糖皮質激素以預防輸血反應,增加血栓形成的風險。

《血證論》云:“故凡血證總以去瘀為要。”目前臨床用于預防和治療血栓的西藥主要有抗凝血藥物、溶血栓藥物和抗血小板聚集藥物[9]。對于動脈血栓多使用抗血小板藥,如阿司匹林、氯吡格雷等治療,靜脈血栓形成則多使用抗凝血藥如華法林、肝素等。中醫藥對于血瘀的治療積累了豐富的經驗,在改善血瘀狀態方面具有顯著優勢。

早在西漢時期的《神農本草經》就記載活血化瘀藥物,如丹參、丹皮、牛膝、赤芍、桃仁、蒲黃等41種。張仲景《傷寒論》中,記載的有關瘀血病證治方劑20多首,并較多地采用水蛭、虻蟲、蟲、蠐螬等蟲類藥以破血逐瘀。朱丹溪提出血郁之證,并用桃仁、紅花、川芎等治之。唐宗海《血證論》提出止血、消瘀、寧血、補血治血四法,對瘀血輕癥以當歸、川芎、虎杖、赤芍、紅花等調暢血行,瘀血重證以桃仁、水蛭、地龍、大黃等攻逐瘀血。王清任《醫林改錯》創22首化瘀方,提出補氣活血、逐瘀活血兩大治法,遣方用藥多以川芎、當歸、桃仁、紅花、赤芍為基礎藥物,其中通竅活血湯、血府逐瘀湯、膈下逐瘀湯、少腹逐瘀湯、身痛逐瘀湯五大逐瘀湯更為后世所廣泛應用[10]。陳可冀院士更是將活血化瘀藥物分為和血類(當歸、牡丹皮、丹參、生地黃、赤芍藥和雞血藤)、活血類(川芎、蒲黃、紅花、劉寄奴、五靈脂、郁金、三七、穿山甲、姜黃、益母草、澤蘭、蘇木、海風藤、一枝蒿、牛膝、馬鞭草、延胡索、鬼箭羽、紫葳和王不留行)、破血類(大黃、水蛭、虻蟲、蠐螬、自然銅、三棱、莪術、乳香、沒藥、血竭和桃仁)藥物[11]。

出血和血栓形成是相互矛盾的,血液病患者在血小板減少并發血栓栓塞時,首先需考慮血液病本病的狀態、血小板數目以及凝血功能情況,并按血栓的具體種類、危險度分層選擇治療方案。因患者血小板數低下,故一般不使用阿司匹林等抗血小板聚集藥物。在輸注血小板懸液以臨時提高血小板改善出血的同時,如凝血功能異常則需輸注新鮮冰凍血漿、冷沉淀以改善凝血;凝血功能正常時使用低分子肝素抗凝[12],同時配合江蘇省中醫院“血可舒浸膏”口服。

“血可舒浸膏”是依據血瘀理論,結合現代藥理學研究,以紅花、丹參、地龍、僵蠶組方制成的浸膏,功專活血化瘀、通絡散結,經長期臨床實踐療效顯著。現代藥理研究表明,紅花具有擴張外周血管、抗血小板聚集的作用。紅花總黃色素通過抑制血小板活化因子(PAF),阻斷血小板釋放TXA2、β-血小板球蛋白(β-TG)、5-HT等物質,抑制血小板聚集,改善血小板的功能,降低血漿纖溶酶原激活物抑制因子的活性[13-14];丹參“少用能活血,多用可化瘀”,丹參素通過ADP途徑[15],降低β-TG、血小板第Ⅳ因子(PF4)[16],抑制紅細胞、血小板聚集,降低血液黏度和濃度;地龍通過抑制ADP、PAF、花生四烯酸(AA)抑制血小板聚集,提高紅細胞的穩定型和變形能力,改善微循環;僵蠶能抑制凝血酶誘導的內皮細胞釋放,增加毛細血管開放數量及增大微血管直徑,對凝血系統兩條途徑的凝血酶具有明顯的抑制作用,并能活化纖溶系統,抑制血栓形成[17-18]。

中醫血瘀理論博大精深,辨證與西醫辨病相結合論治血栓,充分發揮現代中醫藥的優勢,并在臨床中不斷實踐發展,取得了良好的效果。