漢字書法:中國人的生命歷程和精神追求

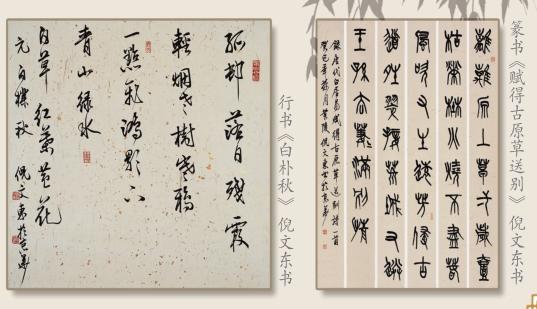

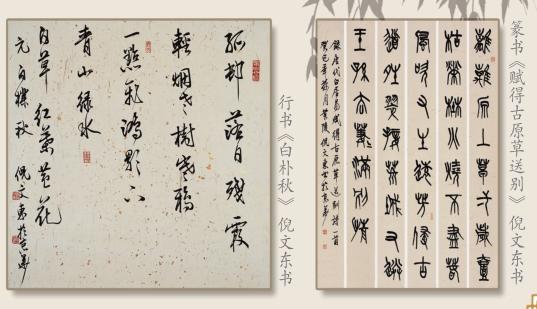

倪文東

【摘要】漢字書法是中國文化的根,是中國人的魂靈,它伴隨著每一個中國人的生命歷程,是中國人的精神符號和文化追求。漢字書法發展到今天,為中國文化的繁榮和漢字演變發展,作出了重要的貢獻。漢字不滅,書法不滅。現代中國人,只有在一手敲鍵盤的同時,仍能一手寫漢字,中國文化才能保得住根本。

【關鍵詞】漢字書法 文化載體 精神追求

【中圖分類號】J292.1 【文獻標識碼】A

鍵盤代替不了筆墨書寫,聯想代替不了文化傳承

人類進入21世紀高速發展的信息化時代,科技迅猛發展,信息爆炸、知識融合、媒體融合,暢通交流、毫無阻隔。中國漢字經過三千多年的演變發展,由簡而繁,又由繁而簡,適應了不同時代的文化交流和知識傳播;從甲骨文、金文、石鼓文、秦漢石刻,到簡牘帛書、手札墨跡、雕版印刷等,中國漢字不斷革新發展,適應了不同時期的鑿刻、澆鑄、書寫、雕刻載體和材質的變化,越來越精彩,越來越簡約,越來越美觀。漢字既古老,又現代,既具有悠久的歷史,又適應了信息時代的發展。所以說,中國漢字是世界上最悠久、最實用、最科學、最先進、最精美、最完備的文字符號系統。

作為中國人,應該為我們的祖先創造了這樣偉大的文字而感到驕傲、自豪。同時,也應感謝中國科學院的一批科學家,是他們用中國人特有的智慧和科技手段,對漢字進行編碼,讓漢字進入互聯網,實現了與世界暢通無阻地交流。這一研究成果增強了漢字的感染力,拓展了中國文化的傳播力,也開辟了中國書法的新天地。有漢字書寫,就有書法藝術,書法與漢字形影相隨,相得益彰。

信息高度發達的今天,鍵盤輸入,拼音聯想,代替了漢字書寫,大多數年輕人都在與網絡對話,在手機上閱讀,通過微信了解信息和接受知識。網絡傳輸速度快、信息容量大、圖文并茂,快捷、方便、迅速,年輕人易于接受、樂于接受,無可非議。但是,久而久之,大家都不書寫漢字了,鍵盤代替了筆墨,聯想代替了思考,當某一天需要書寫漢字時,一定會提筆忘字。若是等到離開網絡我們就無法生活、無法工作、無法書寫的時候,中國漢字書寫和中國傳統文化也就岌岌可危了。

歷朝歷代的書法藝術,展現出千年中華文化

漢字書法發展到今天,可以說為中國文化的繁榮和漢字的演變發展,作出了重要的貢獻。從古至今,殷商的甲骨文、西周的青銅器銘文、秦國的石鼓文、楚國的簡牘帛書、漢碑唐楷、魏晉行草,歷朝歷代書法家所創造的風格多樣、豐富多彩的書法藝術作品,豐富了中國文化的內涵,成為中國傳統文化的杰出代表,被稱為中國文化的核心。

商代的甲骨卜辭記錄了商人占卜征戰、勝利、獲俘、祭祀、游獵、賞罰的歷史,集中反映了殷商王朝的社會生產、生活及先民們祈求年成豐足、生活安樂的美好生活愿望。

西周青銅器銘文的內容非常廣泛,大都以反映王室和官員的活動為主,如諸侯的分封,對周天子的朝覲,各種祭祀、燕饗、狩獵等活動的記錄;也有征伐和抵御外寇的記述,官員職務的任命,世官的制度,拜官的儀式等;還有顯示世家的尊榮,對先祖先父的追念和型儀;此外,諸如田邑的交換,訴訟和婚媾等,無不有所記載。西周的貴族,把青銅禮器的地位提到前所未有的高度,將其與政治的、社會的以及經濟的活動直接聯系起來。這些豐富的青銅器銘文資料,可以說是西周歷史的原始記錄,是研究西周歷史和文化極其珍貴的一手資料。如《利簋》記錄了武王伐紂的重要歷史,《散氏盤》如實地記載了當時的土地交換和契約之間的關系。

戰國時期秦國的秦宣公就用《石鼓文》記載了滅小虢,戰勝晉之后率大陣車騎游獵、“祭青帝”的隆重場面,給后世留下了被譽為“書家第一法則”的石鼓文。規范勻整的《泰山刻石》《瑯琊刻石》和《嶧山刻石》等是對秦始皇功德的稱頌,刻石記功,傳之久遠也;爛漫自然的秦詔版、秦權量銘文則是秦國政策條文的直接宣示;秦代傳送軍令的陽陵虎符更是書法藝術的瑰寶。

漢代的《大開通》《石門頌》《郙閣頌》《西狹頌》等摩崖石刻則和古代的交通有直接的關系,是當時的老百姓對主持開通天塹、建造石門、閣道等歷任官員的歌功頌德。東漢、北魏及隋唐時期,大量的墓碑和墓志更是對墓主人的德政品行的記錄與頌揚。中國人多以石刻字,用書法為故人作永恒的紀念。

唐代大量書法家能留名千古,其重要途徑也是為帝王、權臣、庶民書寫碑文,或藏之于寺院,或矗立于祠堂,或刻之于家廟,或置之于墓前,如著名的《雁塔圣教序碑》《大秦景教流行中國碑》《顏家廟碑》等,皆以刻石留傳至今,具有重要的歷史、文化、文物和藝術價值。

書法與生命合而為一,筆底風光體現書寫者的全人格

漢字書法伴隨著每一個中國人的生命歷程,是中國人的精神符號和文化追求。和西方不同的是,中國人的審美觀念是從漢字書法開始的。中國人從對書法的臨摹學習和實踐應用中,感受到了中國書法的線條美和造型美,從而體悟出中國文化的博大精深。林語堂在《吾國與吾民》中說:“中國書法的地位,很占重要,它是訓練抽象的氣韻與輪廓的基本藝術,吾們還可以說它供給中國人民以基本的審美觀念,而中國人的學得線條美與輪廓美的基本意識,也是從書法而來。故談論中國藝術而不懂書法及其藝術的靈感是不可能的。”中國古代書法以實用為主,以應用為要,書寫歷史,記載文化,傳之久遠,西周及春秋戰國的青銅器和漢唐以來的碑石上往往有“子子孫孫,萬年永保”的說法。中國書法在實用的同時,在一點一畫之中又反映出書法家的道德修養、人生理想、人格修養、審美觀念等。在中華民族幾千年的文明發展史上,漢字書寫和書法藝術形影不離,始終伴隨著中國人的生命歷程和生產生活。

書法即人,中國書法與中國人是不可分的。清代書法家劉熙載在他的著作《藝概》中云:“書者,如也;如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”正如劉熙載所言,漢字書法無時無刻不在表現書寫者的才學和志向,字里行間無不反映出書法家的品格修養、人生經歷和文化積淀。書法藝術反映的是一個人完整的內心世界,這就決定了書法創作不可能通過某種單一的活動去實現,而要求書法家把全部心靈都投入到自己的作品之中。也正是由于書法家全身心的投入,與其他藝術相比,書法藝術更能充分地、透徹地表現書法家的全人格。“古代文人苦練書法,也就是在修煉著自己的生命形象……‘非人磨墨墨磨人,是啊,磨來磨去,磨出了一個個很道地的中國傳統文人……只有把書法與生命合而為一的人,才會把生命對自然的渴求轉化成筆底風光。”

漢字書法是中國人的修養,是年輕人的門面

中國人生命歷程的每一個環節都與漢字書法發生著千絲萬縷的聯系,絕大部分中國人從小到大,一輩子都離不開漢字書寫,都必須與漢字打交道。你可以不寫毛筆書法,但必須寫硬筆字,只要讀書寫字,就有一個漢字結構及筆畫好與不好、美與不美的問題,因為字是中國人的修養,是年輕人的門面。

漢字書法注重書法家的品格修養,品格高、德性好,其書法作品自然受人喜愛;反之,則會受到歷代老百姓的批評甚至唾棄。所以,書法藝術不僅與人的文化修養有關系,而且與其品格修養緊密相連,還和讀書、為人、處世、修身有著極其密切的關系。古代書法藝術審美和品評,十分重視書法家的“品格”,古代書論中有許多關于書法家“品格”的論述,值得我們學習和研究。漢字書法與“品格修養”的關系,可以概括為五點:其一,傳統書法的審美和品評以書法家的人品作為評判的基本標準;其二,古代強調學書立品的重要,要求書法家“品高”,只有“品高”,作品才會有“清剛雅正”之氣;其三,“品格”是指書法家的全部內心世界在藝術作品中的反映;其四,書法家的品格修養往往與讀書、閱世有關;其五,書法家的人格品行決定著書法境界的高低。

我們今天站在文化的立場來看,科技越發達,文化越重要,時代越發展,藝術更需要。今天,書法作為實用書寫的功能,越來越被弱化,這是歷史發展的必然。但是,作為漢字藝術化的中國書法,既具有悠久的歷史,又有現代審美特征,其美藝作用卻不斷被強化,而逐漸被世界人民所接受。一種傳統的、用于文化交流的文字符號,竟然最后演化成為一種美的藝術形式,中國書法的這一突出特征是世界文化領域唯一的一種,成為了世界文化寶庫的珍品。

作為中國人,沒必要、也不可能人人都成為書法家,但寫好中國字,做好中國人,學習漢字書法,了解漢字演變規律,卻是應有之義。我們充分利用網絡的便利進行學習、交流、工作,在計算機鍵盤或手機屏幕上,用拼音打字,用聯想輸入;但在另外一個時空,我們是否可以動手寫寫漢字,展開宣紙、暈開墨汁、提起毛筆,抑或握起鋼筆直抒胸臆……我們不需要成為書法家,但可以養成一種生活習慣。

教育部多次發文件要求全國有條件的中小學開設書法課,讓書法進課堂,讓中小學生開始寫毛筆字,了解中國書法文化。如果我們再不抓緊在中小學進行傳統書法文化教育,漢字書寫的傳統很可能會在我們這一代人手上失傳,這是多么可怕和可悲的事情。“亡羊而補牢,未為遲也”,我們今天在中小學開設書法課,絕不是要把每個中小學生都培養成書法家,而是要全面提高他們的文化藝術素質,實現德智體美勞全面發展,讓后輩從小就熟知古老而偉大的漢字書法。若是能長久重視對國人漢字書法的熏染,再過20年,中國人的漢字書寫能力就會大幅度提高,這將是令人欣慰的事情。

漢字書法是一種文化現象,承載著厚重的中國傳統文化,屬于中國文化的重要組成部分,它既從中國傳統文化中汲取了豐富的營養,又給傳統文化以豐厚的積累。從古至今,無數書法家所創造的風格多樣、絢麗多彩的書法藝術,匯成中國文化的大潮,影響和培育了一代又一代中國人。著名美學家金開誠說過:“書法不過是在白紙上寫黑字而已。這么簡單的事情竟然能夠發展成一種博大精深、罕有其匹的獨特藝術,這是與無比深厚的中國傳統文化所提供的多種營養分不開的。”漢字書法以誘人的魅力,最集中、最有代表性地體現了中華民族的精神文化追求。“中國書法是中國文化寫意達情的象征符號,是中國文化意識的凝聚,是自由生命之‘舞的審美本體活動……中國書法是一種體驗生命本體的審美符號。它浸淫于中國古老的哲學美學之中,在筆飛墨舞的音樂律動中完成一種時空審美形式,而成為中國文化的核心,并為洞悉中國文化精神和華夏哲學美學品格提供了一個絕好的文化視界。”從這個意義上講,書法藝術的驚人之處,在于集中地表現了文學的內容、哲學的思考、美學的情感,是一種集思想道德、詩詞文賦、筆情墨趣為一體的綜合藝術。中國書法把線的運用,表現到一種超妙入神的境界,達到了真正的抽象藝術的高峰。所以,無論是學習、研究還是鑒藏書法者,都應該認識到書法的文化屬性。用歷史的、文化的眼光去分析和研究書法的文化屬性,用歷史的、文化的眼光去分析和研究書法家和書作,只有這樣,才能真正理解中國書法的精神內涵。

(作者為北京師范大學藝術與傳媒學院書法系教授、博導,中國書法家協會理事)

【參考文獻】

①金開誠:《漫話書法藝術與傳統文化》,《書法研究》,1995年第3期。

②王岳川:《文化轉型中的書法審美價值》,《書法研究》,1994年第3期。

③余秋雨:《筆墨祭》,《二十世紀書法研究叢書:文化精神篇》,上海:上海書畫出版社,2000年。

【延伸閱讀】是否應恢復繁體字

有專家提出要恢復繁體字,目的是要恢復漢字的原本面目和狀態,利于古典文獻典籍的閱讀和應用。這一倡議需要結合具體的情況進行探究,不可盲目要求全民用繁體字。新中國成立以來,我國所推行的漢字簡化和普通話推廣,利國利民,極大地解放了生產力,減輕了中國人的溝通負擔。現今的中國人,絕大多數從小就接受了普通話和簡化字教育,是漢字簡化的受惠者。如果想再恢復繁體字,可行性和可能性都較低,個人以為沒必要全民恢復繁體字。但是,從事古文獻學、古漢語、古文字學、中醫中藥學、書法學、中國畫、篆刻學、中國美術等與繁體字相關專業的學者和學生,必須學好、用好繁體字。