2型糖尿病護理中臨床護理路徑的應用效果觀察及意義分析

華燕麗,張愛萍

(上海市浦東新區人民醫院,上海 201299)

臨床常見的慢性終身性疾病是2型糖尿病,其是非胰島素依賴型糖尿病,發病機制尚不明確,可能與遺傳、環境與生活習慣等直接聯系,具有較高發病率,早期表現出乏力或口渴等癥狀,病情加重則造成機體產生毛細血管或大血管并發癥,對患者生命健康產生威脅,因此根據病情嚴重程度配合對癥護理能改善預后,提高護理質量,具時效性[1]。為分析2型糖尿病護理中臨床護理路徑的應用效果,報道如下:

1 資料和方法

1.1 資 料

取2018年1月-2019年3月我院收治的2型糖尿病患者168例,研究組(n=84):男53例,女31例,年齡36-74歲,平均年齡(52.36±3.19)歲;病程1-4年,平均(2.27±1.16)年;對照組(n=84):男54例,女30例,年齡38-76歲,平均年齡(52.49±3.12)歲;病程1-5年,平均(2.39±1.25)年。各基線資料無差異(P>0.05),可比。

1.2 方 法

對照組實施常規護理,給予患者病情監測與健康指導。研究組在常規護理基礎聯合臨床護理路徑,①制定:結合病情嚴重程度制定臨床護理路徑表,包含服藥、飲食指導、自我管理與血糖指標等,每日做好護理內容的詳細記錄。②實施:以護理路徑表為基點對護理操作流程隨時作出調整,住院期間建立健康檔案,給予患者心理指導與健康教育,包含住院環境、護理方案與注意事項等,定期監測血糖曲線且掌握波動規律,遵醫囑給予藥物指導,告知其按時按量服用,發生毒副作用需及時上報處理,待血糖穩定則適度開展功能鍛煉,嚴格控制運動強度與振幅,根據病情隨時作出調整,同時告知患者禁忌食用高糖量或膽固醇的食物,增加青菜或黃豆等富含鈣含量食物,提高免疫力[2]。③出院指導:出院后給予病情隨訪措施,給予電話回訪掌握飲食、運動與血糖等情況,告知患者保持規律性生活習慣,定期復診且達到治愈疾病目的。

1.3 療效評價

觀察指標:評估住院時間、臥床時間、空腹血糖與三脂甘油水平。

采取Deborah糖尿病自我管理量表[3]評估自我管理能力,采取健康問卷調查表評估患者健康知識掌握程度。

1.4 統計學方法

SPSS21.0分析數據,計量資料(觀察指標、自我管理與健康知識掌握程度)(±s),t檢驗。計數資料[n/(%)], 檢驗。P<0.05,具統計學差異。

2 結 果

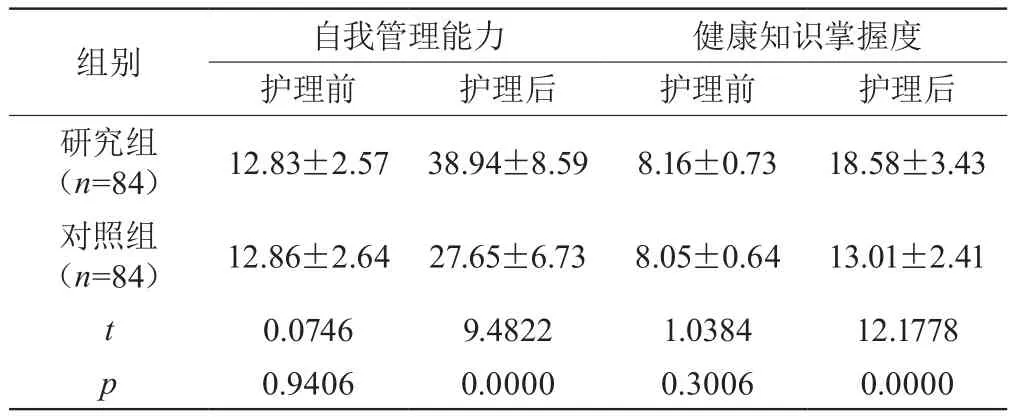

2.1 自我管理與健康知識掌握度

兩組護理前自我管理與健康知識掌握度無差異,P>0.05;護理后研究組自我管理能力與健康知識掌握度較對照組高,P<0.05(具統計學差異),見表1。

表1 自我管理與健康知識掌握度(±s)

表1 自我管理與健康知識掌握度(±s)

組別 自我管理能力 健康知識掌握度護理前 護理后 護理前 護理后研究組(n=84) 12.83±2.57 38.94±8.59 8.16±0.73 18.58±3.43對照組(n=84) 12.86±2.64 27.65±6.73 8.05±0.64 13.01±2.41 t 0.0746 9.4822 1.0384 12.1778 p 0.9406 0.0000 0.3006 0.0000

2.2 觀察指標

研究組(n=8 4)空腹血糖7.1 2±1.3 8,對照組8.14±1.69,t=4.2006,研究組三脂甘油2.38±3.14,對照組5.29±2.12,t=7.0395,研究組臥床時間5.38±3.42,對照組11.59±3.56,t=11.5293,研究組住院時間13.29±4.18,對照組24.21±4.24,t=16.8094,p值均是0.0000,對照組臥床時間與住院時間較對照組短,與三脂甘油較對照組低,P<0.05。

3 結 論

2型糖尿病是臨床常見的代謝性疾病,發病機制是機體生物作用受損或胰島素分泌異常,患者表現出多飲多食多尿等癥狀,臨床以血糖監測或控制飲食為主,但常規護理手段療效欠佳,因此配合對癥護理措施是很重要的。

有研究報道,臨床護理路徑能改善該病癥患者預后,其屬新型護理模式,根據各基礎資料與目前病情嚴重程度制定護理路徑表,嚴格按照護理流程執行,主要包含血糖監測、飲食指導、藥物指導與生活習慣等內容,主動與其溝通改善心理應激反應,詳細闡述疾病知識與治療流程,重建信心提高依從性,告知患者增加低鹽或低脂肪攝入量,多食用青菜或黃豆等富含鈣含量食物,定期開展有氧運動提高免疫力,同時出院后給予病情隨訪措施,養成規律性生活習慣且定期復診,有效控制血糖水平且改善預后,具時效性。

在本次研究中,兩組護理前自我管理與健康知識掌握度無差異,P>0.05;護理后研究組自我管理能力與健康知識掌握度較對照組高,臥床時間與住院時間較對照組短,空腹血糖與三脂甘油較對照組低,P<0.05(具統計學差異)。由此說明本研究與李素拉,梁雯等[4]文獻報道具相似性,療效確切。

綜上所述,對2型糖尿病患者采用臨床護理路徑能提高自我管理能力與健康知識掌握程度,縮短臥床與住院時間,控制血糖且緩解疼痛,值得借鑒。