極簡主義與媒體藝術(shù)

陳方杏子

時間和空間并不存在太大的區(qū)別,

我們不了解事物緣何而起,而其余的又因何終結(jié)。

We dont see much difference between time and space,

we dont know where the one begins and the other stops.

——John Cage

John Cage的《4′33″》是“可以被任何人以任意方式演奏”的曲子。因為在演奏過程中,真正的表演者是觀眾,他們發(fā)出的聲音填滿了《4′33″》。談到音樂,John Cage在采訪中說他感覺是有人在說話,講述他的感受和想法,但當(dāng)只是聲音時,他不再有這樣的感覺,聲音或響或靜,更高昂更低沉,更悠長更簡短,他都覺得很好,他不需要聲音對他說話。在筆者的理解中,當(dāng)音樂被還原到聲音的本質(zhì),樂曲中的敘事性就被消除了。

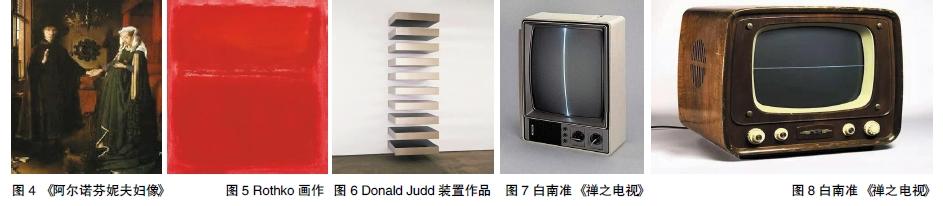

Yves Klein也曾做過此類作品,在《Monotone Symphony》中前20分鐘是一段單一的和弦,接下來的20分鐘是持續(xù)的寂靜。這比La monte Young的drone music和 John Cage的《4′33″》都要早。然而關(guān)于最為人所知的克萊因藍(lán),他曾說過這樣一段話:“1946,當(dāng)我還是個少年時,我想象在天空的那一端我寫上了我的名字。那天我躺在尼斯的沙灘上,天空蔚藍(lán)無云,我突然對飛來飛去的鳥兒泛起一絲厭惡。因為它們在我最好最美的作品上戳了好多洞。應(yīng)該把鳥兒去掉。”Yves Klein視鳥兒為破壞了他蔚藍(lán)畫面的干擾項,認(rèn)為其應(yīng)該被去除。

隨著唯一的永恒真理被打破,藝術(shù)家從對神的關(guān)注轉(zhuǎn)移到對人的關(guān)注。其創(chuàng)作題材由對宗教及皇室的描繪轉(zhuǎn)而表達(dá)自身的感受或觀念。1434年的《阿爾諾芬尼夫婦像》講述的是阿爾諾芬尼與他妻子的新婚。畫面中人物互相依托的手勢代表著忠貞與虔誠,華貴衣飾代表著他們的階層,而蠟燭、刷子、掃帚、蘋果、念珠以及小狗都具有象征性,寓意著幸福的婚姻。到了抽象派,Rothko在看了Matisse的《紅色工作室》后轉(zhuǎn)而單純地使用色彩,意在表現(xiàn)出人類最基本的情感——悲劇、狂喜或毀滅。而極簡主義的Donald Judd,他形容他的作品為“對復(fù)雜概念的簡單表達(dá)”。他探索著體積、間隔、“實際空間”和顏色,在作品中加入了對工業(yè)材料的使用,例如樹脂玻璃、金屬和膠合板。物體、觀者及環(huán)境在他的創(chuàng)作中具有主要地位。

順沿著時間脈絡(luò),我們可以看到藝術(shù)作品的主題及表現(xiàn)形式得到了怎樣的延展,觀者在其中所被賦予的角色又產(chǎn)生了怎樣的變化。在《阿爾諾芬尼夫婦像》前,我們看到的是他人的故事,慶祝的是他人的喜悅;在Rothko的色彩前,我們感受到的是創(chuàng)作者所要表達(dá)的“人生的悲劇本質(zhì)”;而在Donald Judd的作品里,我們看到了純粹的物質(zhì)性。

John Cage所說的音樂就是聲音本質(zhì)中存在的純粹的物質(zhì)性。音樂不一定非得是“樂曲”,在他看來,貝多芬、莫扎特的曲子總是都是一樣的。1951年,他曾在吸波暗室(anechoic chamber)做過測試,他發(fā)現(xiàn)絕對的無聲并不存在。“不論我們在哪,不論我們在做什么,總有聲響。”而這些聲響總是有所變化。

白南準(zhǔn)作為影像藝術(shù)之父,受到了John Cage很大的影響。他是激浪派運動的一員,他的作品是音樂行為和非音樂行為的結(jié)合,他的作品將觀者從聆聽者變成參與者。實際上這一點在《4′33″》中就得到了充分的體現(xiàn),但白南準(zhǔn)通過與觀者的互動加強(qiáng)了觀者的參與感,同時在音樂中保持著不確定性。John Cage在一次講座中曾向大家回答《4′33″》是他參禪的體現(xiàn)(This was a reflection of my engagement in Zen)。白南準(zhǔn)的《禪之電視》將屏幕中播放的視頻圖像壓縮成平行線,都體現(xiàn)了禪道中“無”的概念。白南準(zhǔn)在媒體藝術(shù)的地位是不可撼動的,他不斷探索技術(shù)與藝術(shù)結(jié)合的新形式。

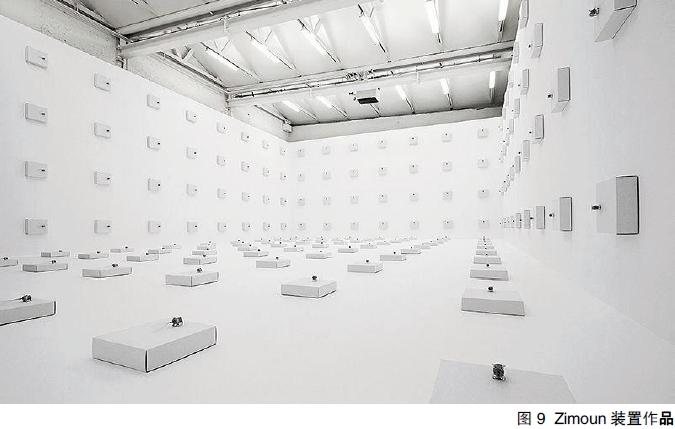

Zimoun是一位瑞士的藝術(shù)家,他并沒有受過傳統(tǒng)的藝術(shù)教育。他最為知名的作品是聲音雕塑、聲音建筑和裝置藝術(shù)。他作品使用的材料是一些工業(yè)及機(jī)械的原材料,如紙板箱、塑料袋、直流電機(jī)、電線、麥克風(fēng)、喇叭、通風(fēng)機(jī)等。他說:“從小我就對聲音、音樂及視覺感知的作品有著很深的迷戀。現(xiàn)在通過我的聲音雕塑和裝置把這些都結(jié)合到一起了。”他同時提到在他年輕時經(jīng)常學(xué)習(xí)John Cage的作品和觀念。

Zimoun最早的作品可以追溯到2006年的《Kabel0.2》。在這段音樂中充斥著高保真度立體聲響復(fù)制(ambisonics)的電聲。在《4′33″》中我們聽到的是無序性和偶發(fā)性,而在《Kabel0.2》中,電聲是有節(jié)奏地進(jìn)行的。在后來的聲音雕塑的創(chuàng)作中,他大量使用了工業(yè)原料和自然原料。他解釋他的作曲是“創(chuàng)建靜電聲響(static sound)的體系結(jié)構(gòu)和空間,用聲學(xué)的角度像走進(jìn)一棟建筑一樣去沉浸與探索”。在2009年的一件作品里,他在木頭中放入25只樹蟲,并用麥克風(fēng)將樹蟲活動的聲音放大。另外在聲音雕塑方面,Zimoun善于利用變速發(fā)動機(jī)的自轉(zhuǎn)結(jié)合附加的細(xì)條發(fā)出聲響,紙板箱也是他經(jīng)常使用的元素之一,就像單元的復(fù)制,由一個本體復(fù)制出無數(shù),通過宏大的規(guī)模營造出強(qiáng)烈的儀式感。

在Zimoun的大多數(shù)作品中我們都能看到這種形式極簡中的秩序,意在轉(zhuǎn)化觀者與科技之間的關(guān)系,并提醒觀者是發(fā)動機(jī)和材料在推動著每天的生活。在這里,John Cage所探討的聲音的本質(zhì)或是Donald Judd所探究的物體得到了延展同時也產(chǎn)生著變化。

自文藝復(fù)興以來,每一次藝術(shù)潮都以新的表現(xiàn)形式及新的概念為人所銘記。它的出現(xiàn)也與社會的發(fā)展及人看待世界的方式的改變相關(guān)。極簡主義藝術(shù)在二戰(zhàn)后興起,從現(xiàn)代主義剝離出來,又承接著后極簡主義藝術(shù)。在當(dāng)代媒體藝術(shù)中,極簡主義所帶來的影響是不可辯駁的。作品中除去了文字、形象等帶來的符號化信息,也就是沒有人在一旁訴說,觀者得以從自身的經(jīng)驗出發(fā)去參與作品,這在當(dāng)代藝術(shù)作品中尤為常見。作品中純粹的物質(zhì)性還原了物體的本質(zhì),而這正是藝術(shù)家所強(qiáng)調(diào)的。時間和空間里,并不存在真正的“無”,但是在這擁有最大擴(kuò)容的情境里,唯有減少到最少的作者的痕跡,才能賦予觀者以最深的觸動。

作者單位:

中央美術(shù)學(xué)院

指導(dǎo)老師:方振寧