在三星堆博物館,走進“神系”的世界

王晶晶

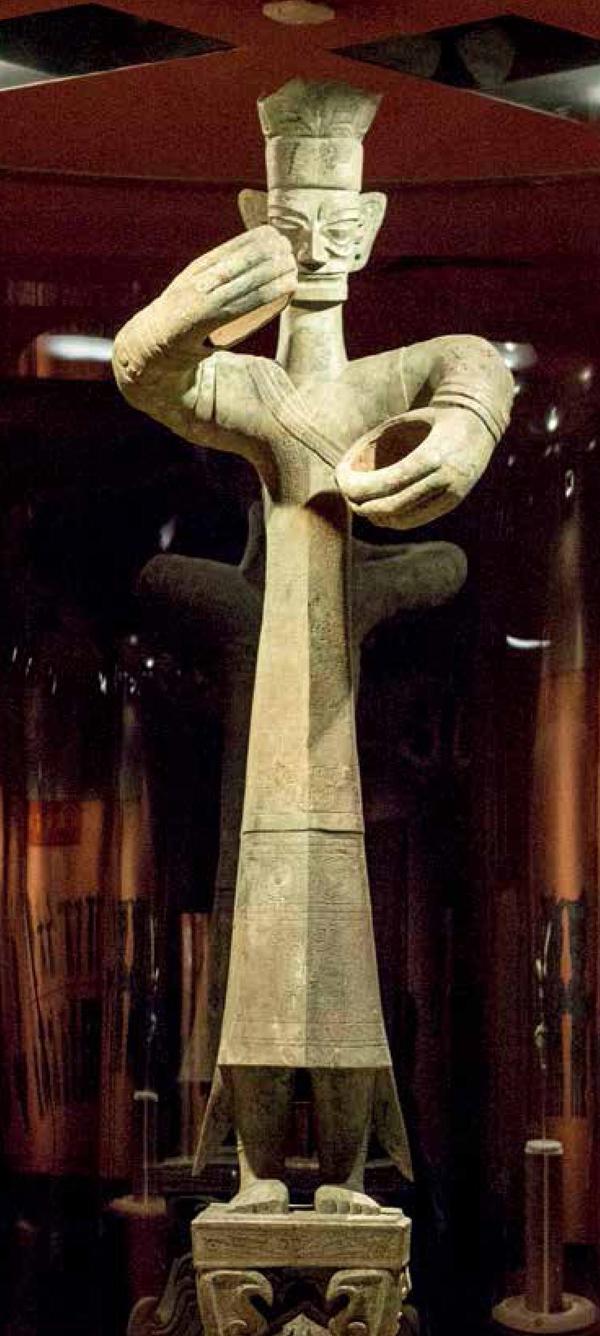

三星堆出土的銅大立人像,人像高1.8米、通高2.608米。

1929年春季的一天,在四川廣漢南興鎮,一位名叫燕道誠的老人正與兒孫在門前不遠處清理水溝。突然,鋤頭好像撞到了什么硬物,燕道誠和兒孫查視一番,發現了一個直徑半米多長的“大石環”,挖開后里面竟然有一大批玉石器。

燕道誠曾在清朝官府任職,當地人稱“燕師爺”。他知道這些玉石器來歷不凡,怕張揚出去引來麻煩,于是不動聲色地以原土掩埋,待夜深人靜時才和家人一起搬回家中。在微弱的油燈下清理出的400多件玉石器,開啟了一道歷史的大門。人們以此為線索尋找、發掘,“三星堆”這個名字漸漸為世人所知。這里所發現的文物與中原迥異,仿佛蘊含著宇宙天地里無窮的秘密。

整整90年過去,離燕家院子不遠的地方,靜靜地立著三星堆博物館。博物館黨組書記、常務副館長朱家可告訴《環球人物》記者:“三星堆的奇跡還在繼續。”

偉大的文明就應該有點神秘

進入博物館綜合館內,一抬眼就能看到一張三星堆遺址圖。“目前遺址面積約12平方公里,它的鼎盛時期相當于夏商,于春秋早期衰敗。不過,這些年代隨著以后的考古發掘或有所改變。”講解員吳波告訴記者。

當年燕家人挖到寶物后,極盡小心,但消息還是擴散開來。1934年春,在廣漢縣長羅雨蒼的邀請下,華西大學(四川大學的前身)博物館館長、文化人類學與考古學教授、美籍傳教士葛維漢帶著發掘執照率考古隊前來廣漢,這是三星堆歷史上的第一次科學發掘。

之后,葛維漢編寫完成了《漢州發掘簡報》,判斷“這批器物的年代上限為銅石并用時代(新石器晚期向青銅時代過渡的時段),下限大約為公元前1100年(距今3100年)”。

新中國成立后,三星堆的考古發掘工作重新開啟。1952年寶成鐵路開工之后,以時任四川大學考古系教授馮漢驥為代表的四川考古界幾次到三星堆一帶進行考古調查,準確預言:“這一帶遺址如此密集,很可能是古代蜀國的一個中心都邑。”1980年,“三星堆文化”被命名,“因為在最初發掘的位置有三個很大的黃土堆,清嘉慶朝地方志就記載此地為‘三星堆,至于網上什么撒下三顆星星、三星伴月之類的故事,都是附會而已”。

1986年,三星堆遺址展開了歷史上最大規模的考古發掘,振奮人心的消息陸續傳來,三星堆一醒驚天下。

作家余秋雨曾說過:“偉大的文明就應該有點神秘,中國文化記錄過于清晰,幸好有個三星堆。”論神秘性,三星堆在國內乃至世界的考古遺址中獨樹一幟。

它年代久遠。作為20世紀人類最偉大的考古發現之一,三星堆把古蜀國的歷史向前推進了1000多年,昭示了長江流域與黃河流域一樣,同屬中華文明的母體。

它造型獨特。在三星堆發現的人物造型,寬眼、縱目,貌若外星人,辮子奇特,身穿薄衣。他們從哪里來?又為何消失?古史里的蠶叢氏,是蜀國首位稱王的人,大詩人李白在《蜀道難》中感慨道:“蠶叢及魚鳧,開國何茫然。”《華陽國志·蜀志》記載蠶叢“縱目”,《蜀王本紀》及很多民間傳說中都說他“椎髻”(頭發在腦后梳成髻)、“左衽”(衣服向左交叉),最初居住在岷山石室中。三星堆的縱目人是蠶叢部族嗎?和魚鳧氏又有什么關系?

在三星堆,截至目前并沒有發現兵器或者勞作器具,都是祭祀禮器和生活器具。那些玉器之薄,青銅器之大、之精美,超乎人們的想象。“最薄的一片玉珪只有6毫米,需要非常成熟的技藝才能做到這樣。”

三星堆的城墻墻基將近有40米寬,東、西、南城墻和內城墻都保存得很完整。證明這里是一個很重要的城邑。然而直到現在,三星堆都沒有發現文字,僅有一些刻畫符號,“要解開三星堆的謎題,還很難”。

東方神話+西方元素

三星堆博物館是首批國家一級博物館和考古遺址公園。它不但是長江文明之源,也是連接世界之窗。它的文物到過50多個國家和地區做展出,吸引著世界的目光,成了中華文明走出去的“金色名片”。

1986年12月21日,《文匯報》(香港)評述說:“過去,在世界青銅器時代考古史中,只有埃及、希臘才有出土的真人大小的黃金面罩,如今中國也發現了這些文物,其中不少都是全國首次發現……這次發掘是四川考古取得的突破性進展,是全國商周考古的重大成果。”

三星堆出土的金杖,是已出土的中國同時期金器中體量最大的一件。

銅縱目面具,其眼球呈柱狀向前縱凸伸出、雙耳飛揚,造型極其夸張。

銅太陽形器,也有專家認為是車輪。

戴著黃金面具的青銅頭像。