城市道路最低設計標高確定方法初探

林 超

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

1 研究背景

在上海等平原地區,由于現狀地勢較低,土方匱乏,城市建設標高是決定城市開發成本的一個重大影響因素。一般情況下,為了便于建筑物排水,城市道路的設計標高應稍低于沿線地塊建筑地坪的標高。

對于一些新建區域的城市道路,道路的設計標高與城市地塊建設的標高相互影響,若道路設計標高較高,會導致城市地塊建設填方大,城市建設成本高,進而制約區域發展;若道路設計標高太低,則道路在使用過程中容易損壞,造成道路的使用壽命過低,使用效果差、翻修率高、養護費用高、重復投資大,也會對城市發展造成負面影響。

因此,在滿足設計規范和道路使用需求的前提下,使道路設計標高盡可能低,是擺在道路設計者眼前的一個重要問題。如何合理的確定道路的最低控制標高,滿足道路交通、地面排水、建筑布置和城市景觀的需要,是達到工程合理、造價經濟、景觀美好的重要途徑,同時對指導城市建設也是非常有意義的。

2 基本原則及目標

(1)通過對城市道路豎向標高的控制,滿足以下要求:

a.道路交通運輸的使用性能要求。應充分考慮沿線地質情況,使得路基的最小填土高度能滿足其使用強度、剛度、耐久性和穩定性要求,從而確定路基的控制標高。路線經過水文地質條件不良地段時,應提高路基標高以保證路基穩定;

b.各類城市用地的建設要求。做到與沿線地塊的豎向規劃相結合;

c.用地地面排水及城市防洪、排澇的要求;

d.妥善處理各類工程管線覆土及敷設的高程要求。

(2)采用定性分析和定量計算相結合的科學方法,在確保工程項目安全可靠的前提下,盡量降低城市道路和沿線地塊建設成本,對城區內道路的設計起到指導作用。

3 城市道路最低設計標高的控制因素

根據對道路豎向標高的控制所要達到的要求,把控制因素歸納為三類。

(1)與道路路基使用性能相關的因素;

(2)與道路周邊用地規劃標高相關的因素;

(3)滿足道路雨水排放和管線敷設的要求。

以下對城市道路最低設計標高的各控制因素進行分析并給出計算范例。

4 與道路路基使用性能相關的因素

道路路基的使用性能主要體現在四個方面:強度、剛度、穩定性和耐久性。強度是指應該具有一定的承載能力;剛度是指有一定的抗變形能力;穩定性是指保持幾何形態和物理力學特性;耐久性是指滿足設計使用年限的要求。

影響路基使用性能的因素是多方面的,包括氣候條件、地理條件、地質條件、水文條件和材料條件。而體現這些因素的綜合指標之一就是路基濕度狀況,在道路設計過程中,路基濕度狀況通過不同的路基臨界高度體現在道路設計標高中。

4.1 路基干濕狀態

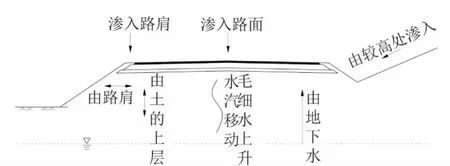

路基濕度的來源基本包含降水、地面水、地下水、凝結水、薄膜移動水。大氣降水可以通過路面鋪裝來減小影響,地面水可以通過良好的排水設施,凝結水和薄膜水在特定的氣候環境(如季節性冰凍地區),它的影響才比較顯著。相對而言,地下水對路基濕度的影響最為直接,見圖1。

圖1 路基濕度來源圖

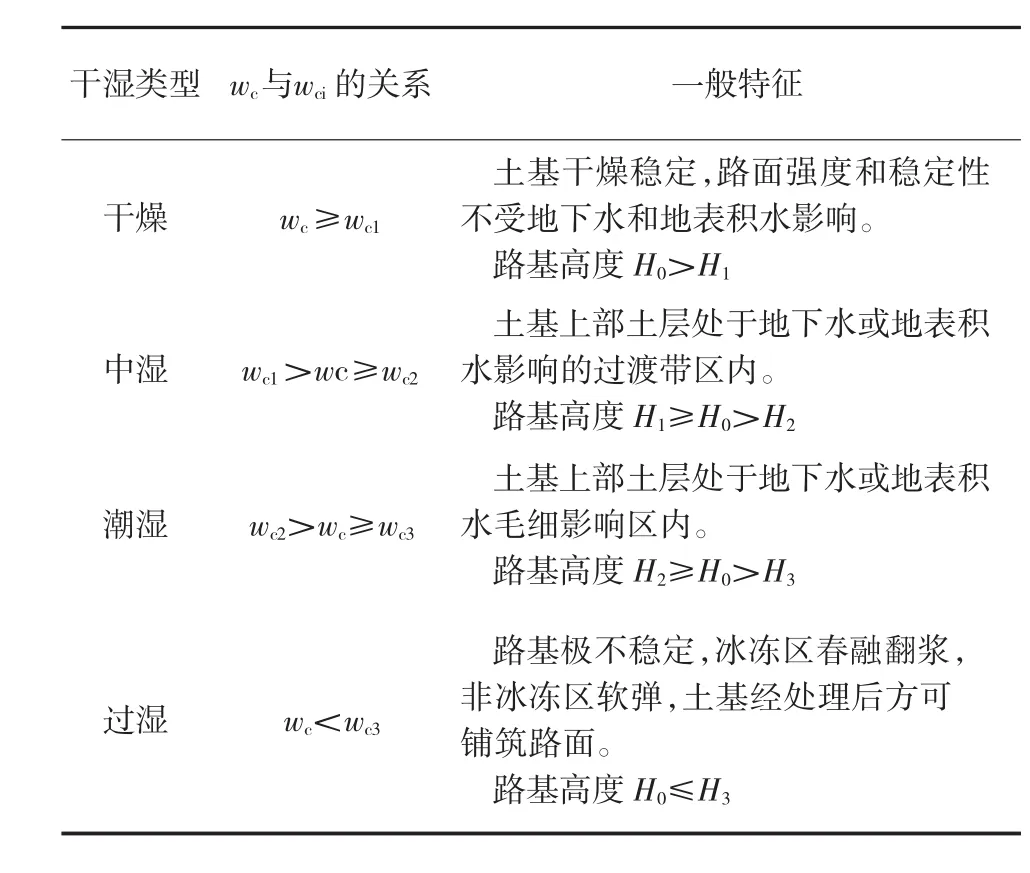

由于影響路基濕度的因素復雜,至今還不能精確地預估各種情況下的路基濕度。路基設計規范提供了一種經驗的方法。首先通過對不同自然區劃內不同干濕狀態的路基進行大量的調查和數據分析后,建立了一種定性和定量相結合的關系。將干濕狀態劃分為四種類型:干燥、中濕、潮濕、過濕,用稠度分界。

路床頂面以下路基臨界高度內平均稠度wc與分界稠度wci的關系和路基干濕類型的一般特征見表1。

表1 路基干濕類型表

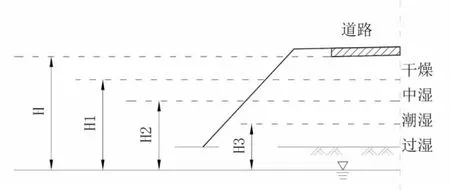

4.2 路基臨界高度

臨界高度指在不利季節當路基處于某種干濕狀態時,路床頂面距地下水位的最小高度。以上海市為例,自然區劃為Ⅳ區,路基土類別以粘土為例,干燥狀態下H1取1.5 m、中濕狀態下H2取1.0 m、潮濕狀態下H3取0.8 m,見圖2。

圖2 路基臨界高度

4.3 路基性能相關道路最低設計標高的計算

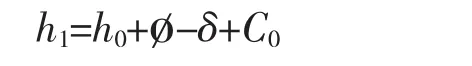

道路設計一般按照中濕或者潮濕狀態控制,設計路槽底最低點標高為:

式中:h1為路槽底設計標高;e0為原狀地面標高;D為地下水埋深;H為路基臨界高度,潮濕狀態下取0.8 m,中濕狀態下取1.0 m。

根據上海市以往的工程經驗和相關地質資料:新建區域取地下水埋深為0.5 m;在具體工程中根據勘察報告的地質資料修正。建成區的地下水埋深略深,見圖3。

圖3 標高計算示意圖

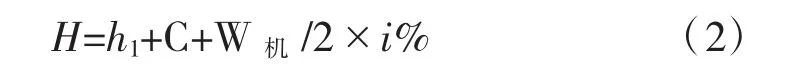

路面最低設計標高為:

式中:C為路面結構厚度;W機為機動車道路幅寬度;i為道路橫坡度。

5 與道路周邊用地規劃標高相關的因素

5.1 區域土方平衡

上海屬于平原地區,土方缺乏,城市用地地坪抬高將極大的增加建設用地的土方。考慮標高的高低對地塊投資影響較大,因此地塊不宜抬高過多。

根據統計,上海建成區地坪大多在3~5 m。以此為經驗數據,認為地塊建設時規劃地坪較一般現狀地坪抬高0.5~0.8 m,屬于較合理范圍。

5.2 與周邊地塊標高銜接要求

對于建筑退界較寬,有規劃綠帶的地區,道路邊緣可以比地塊標高略高,高差按接坡坡度3%控制。

對于局部地區建筑緊貼路邊的情況,城市道路的路肩邊緣標高宜低于街坊地坪標高20 cm以內;兼顧城市道路路基的要求,至少不應比街坊地坪標高高很多,盡量控制在20 cm之內。

6 與道路雨水排放要求相關的因素

6.1 雨水管道的敷設和管頂覆土

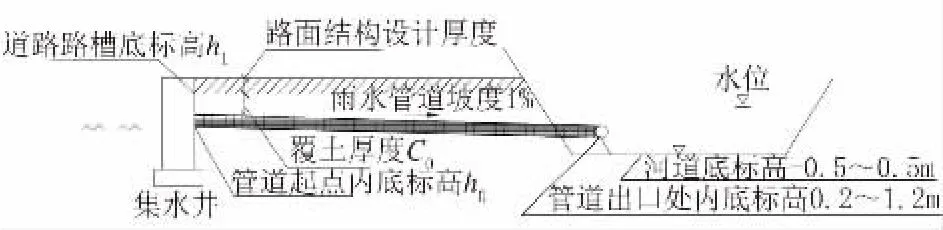

根據相關水利規劃,上海河道河底標高控制在-0.50~0.50 m;考慮河道淤積,為保證雨水安全排放,管道出口處管內底標高最低應為0.20m~1.20m;若規劃雨水排水最大流行距離不超過500m,雨水管道坡度按0.1%計,則管道起點內底標高h0最低為0.70~1.70 m。

根據雨水系統規劃,參照雨水管道的最大設計管徑確定壁厚δ,一般為管徑 ?的10%;路床頂面設計標高距雨水管管頂之間覆土C0至少為0.5 m。

道路路槽底最低點的設計標高最低應為:

雨水管道標高關系示意見圖4。

圖4 雨水管道標高關系示意圖

同理,路面最低設計標高可參照路面結構厚度、機動車道路幅寬度和道路橫坡度進行疊加計算。

6.2 區域排水模式

雨水排放分為城市小區強排模式、緩沖式排水模式、區域排澇模式。

(1)城市小區強排模式:雨水通過泵站提升排入河道,地面標高不受控制。

(2)緩沖式排水模式:雨水排入圩內河道,若其最高控制水位為2.8 m,規劃雨水最大流行距離不大于500 m,水力坡降按0.1%~0.15%計,地面標高應控制在3.3~3.55 m以上。

(3)區域排澇模式:雨水排入圩外河道,若其最高控制水位為3.5 m,規劃雨水最大流行距離不大于500 m,水力坡降按0.1%~0.15%計,地面標高應控制在4.0~4.25 m以上。

(4)在上述基礎上,再考慮橫披的影響,相加即可得到路面設計標高。

7 最終設計標高的確定

在分別求得滿足路基使用性能和排水要求的最低設計標高后,取其大值,并綜合權衡周邊地塊銜接要求和土方平衡,進而最終確定道路最低設計標高。

8 結語

在上海一些道路的使用過程中,可以看到,對于路基達不到潮濕狀態的道路,即使在通車不久、車流量不大的情況下也容易產生車轍、擁包、裂縫等水損壞;而路面設計標高超過理論分析值時,路面出現水損的情況較少。這也印證了,最低控制標高應該作為道路建設的重要控制因素。

本文通過總結確定道路最低設計標高的方法,為從事城市道路規劃、設計及建設人員提供了有效的技術支持。