特殊體位干預糾正胎頭位置異常的效果觀察

吳小敏

(廣東省汕尾市第二人民醫院汕尾逸揮基金醫院 廣東 汕尾 516600)

胎頭位置異常是導致出現頭部位置難產的主要原因,并且,長期枕橫/后位屬于較為常見的異常類型,若是未能進行合理處理,就會引發滯產、產道受損出血或者新生兒死亡等后果[1]。在臨床上,改變胎頭位置異常主要通過變動母體體位來進行糾正,若是使用體位糾正法效果不理想,則需要直接旋轉胎頭、陰道助產或者剖腹產來進行分娩,但是會明顯加大對母體和嬰兒的傷害[2]。由此可見,采取合理有效的體位干預進行糾正十分重要,此次旨在探究對胎頭位置異常應用特殊體位干預進行糾正的具體效果,結果如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取收治時間為2016年3月—2019年1月的98例胎頭位置異常產婦,通過隨機分組法將其分成兩組,兩組產婦人數相同。其中,觀察組產婦年齡21~35歲,平均年齡(25.3±3.7)歲,孕周24~42周,平均孕周(33.4±1.6)周;對照組產婦年齡22~37歲,平均年齡(25.5±3.5)歲,孕周23~43周,平均孕周(32.7±1.8)周。對比兩組一般資料,無明顯差異(P>0.05),可比。

1.2 方法

對照組產婦使用側臥位來調整胎頭位置。若是胎頭確診為持續性右枕橫/后位,產婦采取左側臥位,調整左腿姿勢保持伸直狀態,右側身體彎曲膝部和髖部,將重量放在左側身體上;確診為左枕橫/后位,采用右側臥位,姿勢的調整方法與前一種相同,并取相反的方向。

觀察組產婦使用特殊體位干預來糾正胎頭位置。若是胎頭確診為持續性右側枕橫/后位,產婦采取右側極度屈髖外展對胎頭位置進行糾正,指導產婦左腿屈膝屈,將右腿腳掌蹬在左側的腳蹬上,依照產婦的身高調節腳蹬高度,使其右側大腿盡量挨著腹部,并聯合側臥位一同調整;若是胎頭確診為持續性左側枕橫/后位,產婦采取左側極度屈髖外展對胎頭位置進行糾正,姿勢的調整方法與前一種相同,并取相反的方向,聯合側臥位一同調整。

兩組產婦的體位糾正時間均為一小時,在試產期間若是存在胎兒窘迫征兆,需立即采取剖宮產,防止威脅胎兒安全。

1.3 觀察指標

觀察對比兩組產婦胎頭位置異常的糾正效果、采取的分娩方式。

1.4 統計學方法

采用SPSS19.0統計學軟件處理數據,計數、計量資料行χ2或t檢驗,P<0.05差異有統計學意義。

2.結果

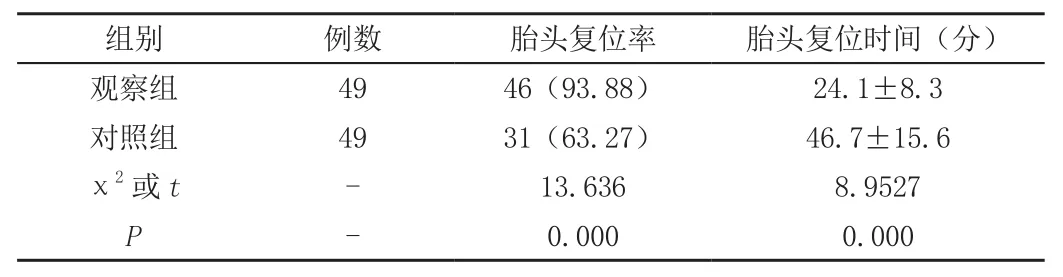

2.1 胎頭位置異常糾正效果對比

觀察組產婦的胎頭復位率高于對照組、復位時間低于對照組,差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組胎頭位置異常糾正效果對比

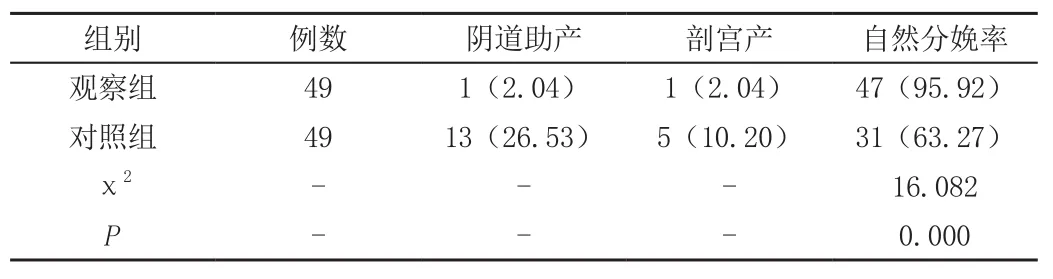

2.2 兩組分娩方式對比

觀察組產婦的自然分娩率為95.92%,高于對照組的63.27%,差異顯著(P<0.05),見表2。

表2 兩組分娩方式對比 [n(%)]

3.討論

胎頭位置異常是引起難產、陰道助產、剖宮產的關鍵原因,使得產婦和嬰兒的身體健康受到極大影響。當胎兒進入活躍期之后,如果胎位依然未能調轉為枕前位,就會出現難產,能夠自然分娩的概率極低。

胎兒頭部位置異常的表現形式可大致分為持續性枕橫位/枕后位兩種,出現這種情況的原因同胎兒重力改變具有一定關聯。胎兒全身重心位于其背側,胎兒懸浮在母體羊水之中,其自身的重力與羊水產生的浮力聯合作用促使胎兒以自己身體的中心軸進行不斷旋轉。母體通過調節自身姿勢能夠改變胎兒背側的方向,所以可以通過調整母體體位來改變胎頭位置[3]。此次對觀察組產婦實施特殊體位干預糾正胎頭位置異常,結果顯示,觀察組胎頭復位率、復位時間和自然分娩率均優于對照組(P<0.05)。極度屈髖外展要求產婦保持側臥,腹部貼合創面,一側腿處于自然的屈膝屈髖狀態,另一側大腿按照產婦身體高度、腹部隆起情況調整腳蹬的高度,使其盡可能的將大腿前側貼合腹部,在宮縮時,產婦兩手握住腳蹬下部加大力度,宮縮停止時松手休息,可以幫助產婦存留體力。極度屈髖外展能夠調整胎頭異常的原理為:當產婦大腿盡量貼近腹部的時候,會使骨盆傾斜度變小,從平臥狀態的66°,轉變成大約46°,且腰骶部會由于前凹而處于伸直狀態,骶骨相較于平臥時發生后移,骶尾關節略微變寬,產道相對更直,能夠使骨盆的容積增大。而側臥位能夠調整胎兒重心,極度屈髖外展聯合側臥位對于輔助胎頭進行內旋轉動作幫助較大,促使胎兒可以順利分娩。

綜上,將特殊體位干預用于糾正胎頭位置異常,效果明顯,操作簡便,不會對母體和胎兒帶來傷害,可促使自然分娩率有效提升,在婦產科臨床上具有較高的應用價值。