人工關節置換對高齡股骨頸骨折患者的療效及應用價值探析

周君

(敘永縣人民醫院 四川 瀘州 646400)

由于老年人動作遲鈍、骨質疏松等因素影響,容易發生骨折現象,特別是股骨頸骨折,已經是老年人群的常見及多發疾病,為使老年人的生活質量得到提升,因此對臨床治療方法進行研究和分析[1]。基于此,本文擇我院收治的11例高齡股骨頸骨折患者,探析對高齡股骨頸骨折患者行以人工關節置換治療的臨床療效及應用價值,報告如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

擇取2013年1月—2018年1月我院收治的11例高齡股骨頸骨折患者,所選患者均與《股骨頸骨折診療規范》中股骨頸骨折診斷標準相符合,排除手術禁忌癥、合并重要臟器功能病變、其他原因導致關節活動受限以及疼痛癥狀等患者。隨機將所選患者分成對照組和研究組,對照組5例患者中,男2例,女3例,年齡最大為94歲,最小為72歲,年齡均值為(78.99±10.25)歲;研究組6例患者中,男2例,女4例,年齡最大為93歲,最小為73歲,年齡均值為(78.77±10.46)歲;兩組一般資料無統計學差異,有可比性。

1.2 治療方法

對照組行以AO加壓空心螺釘內固定治療,先行常規麻醉,通過C型臂X線機復位骨折部位,沿著股骨頸部位將1枚導針置入,對股骨頸前傾角進行確定,與導向器菱形孔平行,再將1枚導針置入,以用臨時固定,與導向器平行的三角孔將3枚帶螺紋克氏針插入,對中空加壓螺釘擰入長度進行確定,并以3枚克氏針的沿向為參考用絲錐予以擴孔,以孔洞大小為準,選擇適合的中空加壓螺釘置入,術后行以常規鍛煉。

研究組行以人工關節置換治療,先行常規全麻,在患肢外側做切口,長度為9cm,去除股骨頭,同時用髖臼銼去除髖臼內軟骨面,擴大髖臼,置入人工股骨頭,固定股骨頭假體,使其頭頸部底面與股骨頸截骨面平行,用股骨距托起假體底面內側,使患處形態恢復正常,術后沖洗關節腔,放置1~2天引流管,術后行以常規功能鍛煉。

1.3 觀察指標

在兩組患者術前、術后6個月及12個月通過Harris評分系統進行評估,共計100分,評分在90分及以上為優;評分介于60~89分為良;評分在60分以下為差。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0軟件對數據進行處理、分析,P<0.05,差異具有統計學意義。

2.結果

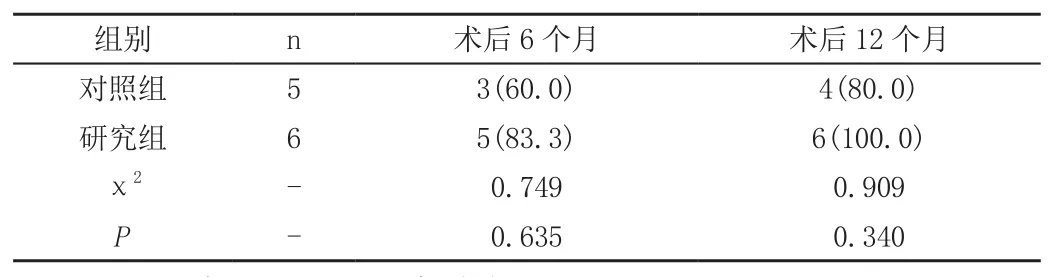

2.1 兩組關節功能優良率對比

術后6個月研究組關節功能優良率明顯高于對照組(P<0.05),術后12個月兩組患者的關節功能優良率對比無統計學差異(P>0.05)。見表1。

表1 兩組關節功能優良率對比 [n(%)]

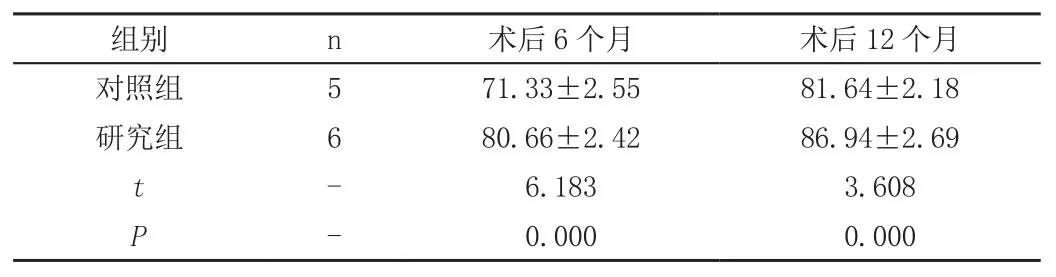

2.2 兩組Harris評分對比

術后6個月、12個月研究組Harris評分均顯著高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組Harris評分對比(±s,分)

表2 兩組Harris評分對比(±s,分)

組別 n 術后6個月 術后12個月對照組 5 71.33±2.55 81.64±2.18研究組 6 80.66±2.42 86.94±2.69 t-6.183 3.608 P-0.000 0.000

3.討論

臨床中,針對股骨頸骨折患者通常采取手術治療,人工關節置換是重要手術方式之一,此種手術方式不僅創傷小,而且術后患者下床活動時間早,可以有效避免骨折部位因長時間不活動而導致的股骨頭壞死等不良現象[2]。在對股骨頸骨折患者治療中,人工關節置換可以使患者的疼痛癥狀得到及早緩解,促進髖關節功能恢復,避免并發癥發生,可以有效改善患者的術后生活質量[3]。在人工關節置換中,對術者要求比較高,如果患者存在骨質疏松癥狀,因其骨皮質相對較薄,在假體置入之后容易出現移位現象,則可選用骨水泥假體。在以往的治療病例中發現,非骨水泥假體穩定性一般,短時間內容易增加大腿疼痛發生率,并且會影響生物固定,還會影響骨長入,另外假體松動概率比較高。與之相比,骨水泥假體可以使骨水泥向骨小梁進入,因此可以充填骨與假體間縫隙,提高手術穩定性。

本次針對高齡股骨頸骨折患者采取人工關節置換治療,并與AO加壓空心螺釘內固定術治療作對比,結果發現研究組術后6個月的關節功能優良率及術后6個月、12個月Harris評分均高于對照組,由此可見人工關節置換治療股骨頸骨折效果顯著。

綜上,對高齡股骨頸骨折患者行人工關節置換治療的療效確切,可促進患者康復。觀察例數太少,有待進一步證實。