PTC方法現場急救聯合損傷控制外科技術在多發傷救治中的臨床應用效果探討

朱明展

(南寧急救醫療中心 廣西 南寧 530022)

由于創傷患者傷情較為復雜,常伴有環境紊亂、免疫功能抑制現象,容易合并多項組織器官功能障礙,從而加劇了患者死亡風險,因此有必要探討更加高效的救治方案[1]。為了研究科學的治療途徑,本文以我中心2013年1月—2018年12月救治的多發傷患者400例為研究對象,患者經過院前救治后送往上級醫院接受治療,下面就不同院前治療方案的的應用效果進行了下述探索。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取南寧急救醫療中心2013年1月—2018年12月救治的多發傷患者400例,選取患者經過院前救治后送往非直屬急救站網絡醫院繼續治療,根據不同救治方案將其分為兩組,每組200例。觀察組(2013—2015年)男119例,女81例;年齡18~72歲,平均(43.25±3.74)歲。對照組(2016—2018年)男123例,女77例;年齡19~72歲,平均(43.62±3.58)歲。組間基線數據均衡性良好。

1.2 方法

對照組采用傳統治療,救治患者后快速初步診斷,評估患者病情,建立靜脈通道,予以抗休克治療、手術治療,在解剖基礎上修復創傷,到達醫院后將患者送入重癥監護室(ICU)接受治療。觀察組采用初級創傷救治(PTC)現場急救與損傷控制外科技術聯合治療:(1)PTC培訓,由培訓導師對院前急救醫護人員展開PCT培訓,使醫護人員利用現場各項設備,結合患者實際傷情確認救護的優先次序,安全地救護傷員,通常遵循傷情整體觀察、會脈搏、呼吸和意識次序,包扎時先頭、胸,再腹部,最后四肢,固定時先頸后四肢,采用情景模擬、角色扮演等帶教模式,加強實習演練,保證護士操作快、揉、穩,待護士考核合格后方可現場采用PTC方法救治患者。(2)損傷控制外科技術:控制出血、固定制動、抗休克處理,監測生命體征,控制止血和污染,短時間送到醫院,手術時間在1.5h內,針對不同病況患者予以相應治療,待患者生命體征穩定后結束一期手術,72h內行二期手術。

1.3 觀察指標

(1)救治效果評價:①顯效:身體機能、臨床體征及癥狀恢復正常;②有效:身體機能、臨床體征及癥狀基本恢復正常;③無效:臨床癥狀、體征及身體各項機能無變化,或病情存在加重趨勢,或死亡,治療有效率=(①+②)/200×100%[2]。(2)結合臨床資料統計患者體溫恢復時間、PT(凝血酶原時間)和活化部分凝血酶原時間(APTT)恢復時間、乳酸恢復時間和剩余堿(BE)恢復時間。

1.4 統計學方法

用SPSS23.0處理數據,以χ2檢驗計數資料[n(%)],以t檢驗計量資料(±s),P小于0.05,表明差異顯著。

2.結果

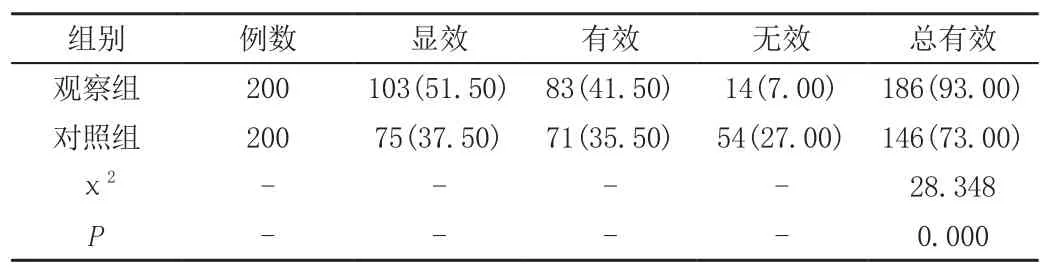

2.1 救治效果對比

觀察組治療有效率高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者救治效果對比 [n(%)]

2.2 臨床指標對比

觀察組臨床指標恢復時間短于對照組(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組臨床指標對比(±s,h)

表2 兩組臨床指標對比(±s,h)

組別 例數 體溫恢復時間 PT、APTT恢復時間 乳酸恢復時間 BE恢復時間觀察組 200 8.94±1.42 12.62±5.35 11.54±6.29 14.46±4.38對照組 200 18.87±1.96 28.25±9.56 32.37±8.53 29.35±5.69 t - 58.022 20.177 27.795 29.326 P - 0.000 0.000 0.000 0.000

3.討論

有報道顯示,在嚴重多發傷患者臨床治療中應用PTC現場救治患者的死亡率為8.09%,低于常規治療患者的14.71%,有助于降低患者死亡率[3]。經本文實踐發現,觀察組采用的救治方案可有效促進患者臨床體征、癥狀和身體機能恢復,提升臨床療效。且觀察組體溫、PT、APTT等體征指標恢復時間顯著短于對照組,表明觀察組采用的救治方案可有效縮短患者臨床體征恢復時間,為臨床成功救治患者創造了有利條件。初步分析,這是因為PTC方法現場急救與損傷控制外科技術聯合,現場可早期控制出血、固定制動、抗休克處理,監測生命體征,減少止血和污染,到達醫院后主要將多發傷治療劃分成早期簡化手術、ICU復蘇和確定性手術三個步驟,從而控制污染和出血,減少患者失血量,預防感染,降低患者臨床治療風險,達到改善預后的救治目標。與上述研究結果相吻合,宋斌等學者[3]對90例多發傷患者研究后發現,在臨床救治中應用損傷控制外科技術可有效改善患者臨床體征及癥狀,縮短患者身體機能指標恢復時間,提高救治效果,值得推廣。

綜上所述,給多發傷患者應用PTC方法現場急救與損傷控制外科技術聯合治療可有效促進身體機能恢復,提高治療效果,因此具有重要的臨床應用價值。