彩色多普勒超聲檢測頸動脈斑塊易損性與腦血管意外的關系

梁鄭

(彭州市人民醫院 四川 彭州 611930)

動脈粥樣硬化是常見全身性血管疾病,其最容易對頸動脈造成累及,發生動脈粥樣硬化后早期最常見體征就是頸動脈斑塊,研究發現頸動脈斑塊形成后引起的低灌注與腦血管意外密切相關,且許多腦血管意外均由易損斑塊引起[1]。為進一步探討頸動脈斑塊易損性與腦血管意外的關系,本研究采用彩色多普勒超聲檢測分析,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年5月—2018年3月收治的113例頸動脈粥樣硬化斑患者展開分析,以腦血管意外發生與否為依據,將發生腦血管意外的31例分為A組,未發生腦血管意外82例分為B組。A組:男性17例,女性14例,年齡57~77歲,平均年齡(67.43±8.12)歲。B組:男性44例,女性38例,年齡55~78歲,平均年齡(68.05±9.21)歲。兩組一般資料無顯著差異(P>0.05),存在可比性。

納入標準:①接受彩色多普勒超聲檢查,確診為頸動脈粥樣硬化斑形成;②超聲檢查資料完整;③基礎心律為竇性心律,心率穩定;④簽署知情同意書。

排除標準:①冠脈內植入支架;②合并肝腎功能不全、心臟瓣膜病、心肌病等嚴重疾病;③竇性心律不齊且藥物未能控制;④重度心衰。

1.2 方法

兩組患者均去枕平臥,保持平靜呼吸,采用彩色多普勒超聲診斷儀(GE-LOGIQs6)對患者進行掃查,探頭為線陣探頭,設置3~9MHz的頻率,掃查患者雙側頸總動脈、頸總動脈分叉處、頸內動脈顱外段、頸外動脈顱外段,然后于斑塊區域檢測血流信號,觀察血流信號變化。

1.3 觀察指標

觀察兩組易損斑塊、穩定斑塊占比情況,并分析頸動脈斑塊易損性與腦血管意外的關系。頸動脈斑塊:內中膜局限性隆起增厚≥1.5mm,或比正常厚度值高0.5mm及以上,或超過正常厚度值的50%。勁動脈斑塊分為扁平斑、軟斑、硬斑及潰瘍斑。扁平斑和寬底硬斑為穩定斑塊,其他均為易損斑塊。不光滑內膜回聲,偏心性或局部隆起增厚1.3~2.0mm,為扁平斑;頸動脈壁呈不均勻或局限性均勻低回聲、弱回聲斑塊,隆起厚度>1.5mm,表面存在連續性輪廓回聲,為軟斑;斑塊局部回聲增強,后方聲衰減或聲影明顯,頸動脈與斑塊附著處基底窄為窄底硬斑,反之為寬底硬斑;斑塊表面粗糙,潰瘍邊緣呈較低回聲,斑塊表面缺損長度、深度≥2mm,斑塊位置呈火山口樣缺損,為潰瘍斑。

1.4 統計學方法

采用SPSS19.0分析,計數資料以百分率表示,經χ2檢驗,采用pearson相關性分析斑塊易損性與腦血管意外的相關性。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組斑塊分布情況比較

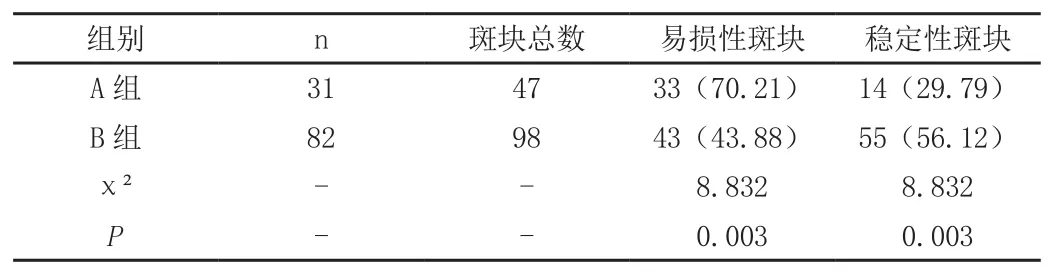

A組經彩超檢查檢出47個斑塊,包括扁平斑6個,軟斑12個,窄底硬斑7個,寬底硬斑8個,潰瘍斑14個;B組經彩超檢查檢出98個斑塊,包括扁平斑26個,軟斑14個,窄底硬斑11個,寬底硬板29個,潰瘍斑18個。A組頸動脈易損性斑塊占比較B組高,穩定性斑塊占比較B組低,差異有統計學意義(P<0.05),見表。

表 兩組斑塊分布情況比較 [n(%)]

2.2 Pearson相關性分析

經pearson相關性分析顯示,頸動脈斑塊易損性與腦血管意外呈正相關性(r=0.796,P<0.05)。

3.討論

頸動脈斑塊與腦血管意外的關系一直是臨床重要研究課題,近年來關于兩者存在密切聯系的研究報道已有不少,且臨床認為腦血管意外的發生主要由動脈管腔狹窄程度、斑塊性質決定。彩超是目前十分常用的檢查手段,其具有直觀、無創、重復性強等特點,可有效觀察到頸動脈粥樣硬化斑塊具體情況,掌握其大小、位置等信息,對易損斑塊穩定性的評估有顯著效用[2]。

頸動脈斑塊病理類型較多,包括扁平斑、軟斑、硬斑等,在彩色多普勒超聲下不同類型斑塊有不同表現,且斑塊的病理特征與其是否易損密切相關[3]。本研究經彩超檢查發現A組易損斑塊占比明顯比B組高,且經pearson相關性分析顯示頸動脈斑塊易損性與腦血管意外呈正相關性,說明彩超能夠通過對斑塊類型進行判斷,從而有效預測腦血管意外發生。扁平斑和寬底硬斑均為穩定斑塊,其典型病理特征為脂質成分少、纖維帽較厚、纖維成分多等,斑塊具有較高的穩定性,不易破裂,腦血管意外也少發[4]。軟斑、窄底硬斑、潰瘍斑則屬于易損斑塊,該類斑塊主要表現為新生血管和大脂質核,纖維帽具有不完整或較薄的特點,且斑塊內存在大量炎性細胞浸潤或出血,導致斑塊出現裂隙,使之出現破裂、脫落可能性增加,最終促使腦血管意外發生率增加[5]。

綜上,頸動脈斑塊易損性與腦血管意外發生呈正相關性,經彩色多普勒超聲檢測頸動脈斑塊易損性可對腦血管意外進行預測。