39例缺血性腸病臨床特征及護理分析

王艷麗 連濱靜

(廣西南寧市第三人民醫院消化科 廣西 南寧 530003)

缺血性腸病是20世紀60年代提出的一組因小腸、結腸血液供應不足導致的不同程度的腸壁局部組織壞死并引起一系列臨床表現的器質性疾病,可分為急性腸系膜缺血(AMI)、慢性腸系膜缺血(CMI)及缺血性結腸炎(IC)[1],早期診斷困難,誤診率高達63.4%[2],是臨床嚴重的急腹癥之一。本文回顧39例缺血性腸病病例,對缺血性腸病的臨床表現、診療方法及護理進行總結,旨在進一步提高對該病的認識。

1.資料與方法

1.1 一般資料

本組選取我院2015年1月—2018年3月診治的39例缺血性腸病病例,均腹部超聲、CT、電子結腸鏡或手術確診。

1.2 研究內容

①一般情況;②基礎疾病;③臨床表現;④輔助檢查:血常規、大便常規、電子結腸鏡、B超、CT等檢查;⑤治療與預后;⑥護理。

2.結果

2.1 一般情況

2.1.1 性別比 男23例,女16例,男女比例:1.4:1.0。

2.1.2 發病年齡 年齡20~86歲,平均年齡55.15±16.27歲,其中45歲以上32例,占82.1%。

2.2 基礎疾病

本組病例中26例(26/39,66.7%)合并有高血壓、糖尿病、風心病、房顫等相關基礎疾病,既往無任何基礎疾病史的患者13例(13/39,33.3%)。

本組病例中合并基礎疾病以心腦血管疾病多見。發病類型與基礎疾病具有一定的相關性,其中7例(7/8,87.5%)房顫患者發生的是腸系膜上動脈栓塞,1例(1/8,12.5%)發生腸系膜下靜脈栓塞,3例(3/3,100%)風心病患者發生的是腸系膜上動脈栓塞,2例(2/2,100%)肝硬化患者發生的是腸系膜上靜脈栓塞。

2.3 臨床表現

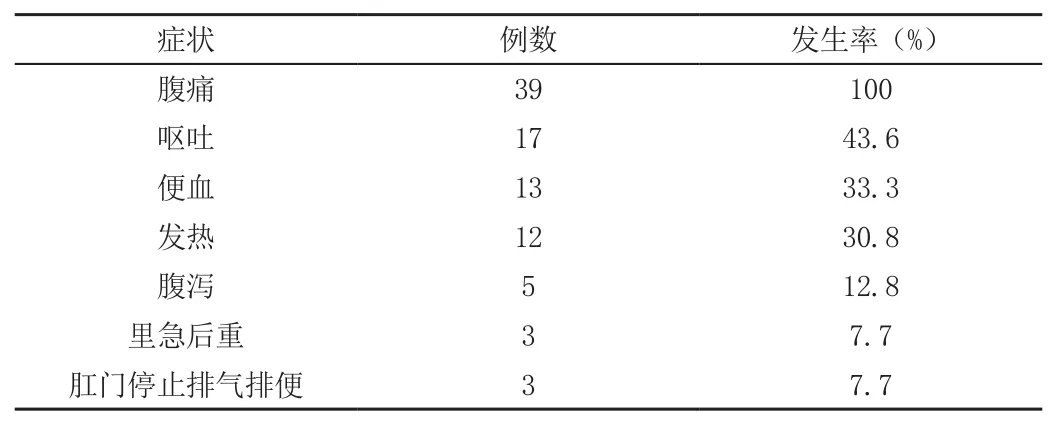

缺血性腸病的臨床表現有腹痛、腹瀉、便血、發熱,嚴重時可出現壞死和腹膜炎癥狀。詳見表。

表 缺血性腸病臨床癥狀(n=39)

2.4 治療與轉歸

本組病例均行內科保守治療或外科手術治療。其中內科保守治療26例(26/39,66.7%),好轉23例(23/26,88.5%),死亡1例(1/26,3.8%);13例手術治療,10例(10/13,76.9%)行壞死腸段切除術,取栓術3例(3/13,23.1%),好轉11例(11/13,84.6%),死亡2例(2/13,15.4%),總體好轉36例(36/39,92.3%),主要死亡原因是感染性休克,多器官功能衰竭。

3.討論

3.1 發病原因和發病年齡

缺血性腸病是由于腸道血液供應不足或回流受阻致腸壁缺氧損傷所引起的急性和慢性炎癥病變。好發于高血壓、冠心病、風濕性心臟病、房顫、腦梗塞、糖尿病等疾病患者。本組病例中合并高血壓、房顫、腦梗塞、糖尿病等基礎病的有26例(66.7%),其中心腦血管多見,占20例(76.9)。

3.2 臨床表現

缺血性腸病無特異性臨床表現,早期易誤診、診延誤治療。本組病例39例均主訴有不同程度的腹痛,說明腹痛是缺血性腸病最常見的臨床癥狀。

3.3 治療與預后

本組26例經內科保守治療好轉23例,死亡1例。若出現缺血加重和嚴重腹膜炎,可考慮外科手術治療。本組總體好轉36例,死亡3例,主要是感染性休克,多器官功能衰竭。

3.4 護理

3.4.1 盡早對患者病情進行評估 急性缺血性腸病的目的是早期發現腸麻痹壞死和腹膜刺激征,主要評估:①患者是否為老年患者。②評估患者是否有冠心病、糖尿病、高血壓、高血脂癥、肝硬化等既往史。③評估患者的病情及腹痛情況:是否劇烈疼痛,癥狀與體征不相符,使用藥物效果不佳。

3.4.2 心理護理 要耐心安慰鼓勵患者,向患者及家屬細致講解與本病的相關醫學知識及治療方法,使患者穩定情緒,以良好的心態全力配合治療。

3.4.3 腹痛護理 密切觀察患者的腹痛變化,注意觀察腹痛的部位、性質、持續時間、有無放射,觀察腹肌緊張度、有無壓痛、反跳痛。經對癥治療后患者仍無緩解,仍有劇烈腹痛、反跳痛、腹肌緊張,應及時報告醫生,早期發現腸壞死等情況,及時外科治療。

3.4.4 便血護理 缺血性腸病患者由于腹瀉、便血和發熱,易發生脫水和水鹽代謝混亂,注意觀察患者周圍循環情況及患者的神智、精神狀態、尿量變化。本組便血患者16例,主要為鮮紅血便和暗紅色便。

4.結論

綜上所述,對于缺血性腸病應注意以下幾點:①對于老年病人,尤其是有高血壓、糖尿病、冠心病、房顫,長期服用激素藥物等基礎疾病的患者,應警惕有無該病發生;②護理應嚴密觀察患者有無突發腹痛,尤其癥狀和體征不符時,伴腹瀉、解血便、發熱及腹膜刺激征等癥狀,應考慮到是否為缺血性腸病,及時報告醫師對癥處理;③嚴密觀察病情,若出現絞榨梗阻或嚴重腹膜炎時,應積極外科協助診治,做好各項術前準備,必要時及時手術治療。