機械通氣撤機的時機與方法分析

王奎

(皖南醫學院弋磯山醫學院NSICU 安徽 蕪湖 241000)

病人在使用機械通氣的時候,會因為自身病情的不同,獲得輔助通氣的時間也不同,因此,呼吸機的撤離也應該要因人而異。雖然延遲撤機僅占機械通氣患者的6%,但是其所占的ICU資源卻高達37%,因此我們應該盡早進行撤機。但是,過早的撤機也有可能會導致很多不良的現象,比如會增加重新插管的概率。因此,臨床醫師對于撤機,還是應該保持積極但謹慎的態度。

1.撤機前的準備工作

在開始撤機之前,醫護人員要密切的觀察患者的各項生命體征,主要包括心律、血壓、潮氣量、呼吸、吸入的氧濃度、分鐘通氣量、呼吸頻率等,并在正式開始撤機前要及時的分析、檢查患者的動脈血行血氣。

在開始撤離之前,一定要確認病人的原發疾病得到了有效控制、各重要臟器功能穩定、體溫在正常范圍、電解質紊亂和酸堿失衡得到有效糾正、自主呼吸增強、營養及心理狀態都處于良好、呼吸頻率(25~30/min)、潮氣量>5ml/kg(體重)、停機吸氧(FiO2<40%、PaO2>8.0kPa、PaCO2<6.67~8.0kPa時要采用壓力支持通氣(PSV)或者是同步間歇指令通氣(SIMV)的方式、通氣的頻率要小于5次/min、咳嗽咳痰有力、吸入氧氣的濃度<40%,PaO2>8.0kPa。滿足這些條件我們即可考慮為病人撤離呼吸機。

2.撤離呼吸機時的護理

2.1 撤離呼吸機的方法

撤離呼吸機—排盡呼吸道內的分泌物—對氣囊進行放氣處理—對導管進行輸氧—完成拔管—導管內繼續輸氧。對于一些達到撤機標準的但是還存在勉強狀態的病人,我們可以采取間隔或者是分段式這里呼吸機的方法。分段停機的時候可對導管進行輸氧處理,停機時間要根據病人的情況進行,雖然可以采取停機但是不能拔管,防止后期再次使用機械進行輔助呼吸。

2.2 撤離呼吸機的時機

大多數情況撤機的時間都選在早上,因為這時候病人的體力、精神、情緒都是十分穩定的狀態,醫護人員要耐心的向患者介紹停機的原因,并在停機的時候要保障有醫護人員在病人身邊,增加患者的安全感。在停機的過程中要隨時密切的關注病人的末梢循環、呼吸、意識狀態、血壓、脈搏等,及時的進行血壓、心電、脈氧等相關監測。還要根據病人的狀態對其身體進行評估,要是出現以下情況必須及時的做出機械通氣的恢復處理:病人心率增快或降低>20次/min;收縮壓變化>2.66kPa或舒張壓變化>1.33kPa;潮氣量<250ml;自主呼吸頻率增加>10次/min;病人自覺明顯氣促;意識模糊;出現胸腹矛盾呼吸或明顯呼吸肌參與呼吸現象;表情痛苦并伴隨出汗現象;心電監護出現心律不齊;PaO2<8.0kPa;PaCO2>7.32kPa;pH<7.30。

3.預判撤機是否成功的相關指標

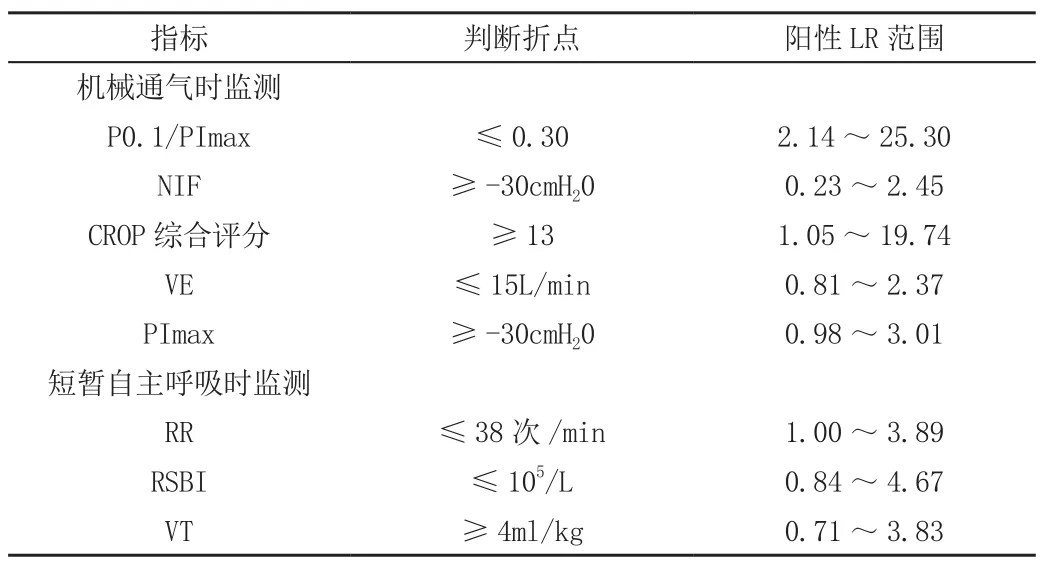

目前雖然有60多個指標可以用于指導撤機,但是真正具有有效預測的指標只有8個:每分通氣量(VE)、用力吸氣負壓(NIF)、最大吸氣負壓(PImax)、P0.1/PImax、CROP綜合評分(呼吸頻率、胸肺動態順應性、氧合功能、最大吸氣負壓)、呼吸頻率、潮氣量、淺快呼吸指數(RSBI)。

指標 判斷折點 陽性LR范圍機械通氣時監測P0.1/PImax ≤0.30 2.14~25.30 NIF ≥-30cmH20 0.23~2.45 CROP綜合評分 ≥13 1.05~19.74 VE ≤15L/min 0.81~2.37 PImax ≥-30cmH20 0.98~3.01短暫自主呼吸時監測RR ≤38次/min 1.00~3.89 RSBI ≤105/L 0.84~4.67 VT ≥4ml/kg 0.71~3.83

3.1 評估患者是否耐受SBT(自主呼吸試驗)

(1)評判SBT是否成功的客觀標準

1)氧合功能改善(SPO2≥85%;PH≥7.32;PaO2≥50mmHg;增加的PaCO2≤10mmHg);

2)血流動力學穩定(其中包括心率<140次/min;血壓變化小于20%、動脈收縮壓>90mmHg和<200mmHg);

3)呼吸形式處于平穩狀態

(2)評判SBT失敗的評價標準

1)意識狀態不清晰

2)出現大汗

3)出現身體不適或者癥狀惡化

4)呼吸功能增加

3.2 SBT是否成功耐受的分析

(1)病人能成功耐受SBT,則說明病人具備了撤機成功的較高可能性

(2)病人不能成功耐受SBT,則醫護人員應該及時的為病人重新恢復通氣支持,最終以患者感到舒適、病情穩定、無呼吸雞疲勞的現象。并在接下來的幾天內要對病人進行及時的評估,一旦達到可撤機的標準,則可再次進行SBT,但是時間間隔應該保持在24H以上,不然病人可能會出現呼吸肌疲勞的現象。

4.撤機后的護理

(1)對氣管插給氧4~6L/min,并觀察病人的狀態。

(2)及時的進行吸痰處理,并向氣管內滴入2~5ml生理鹽水,對氣道進行濕化處理。

(3)拔除氣管插管,在拔管之前一定要向病人解釋,使用簡易呼吸器對患者的肺部進行擴張,根據醫囑完成繼續輸氧。完成拔管以后觀察患者是否能夠正常的呼吸,分泌物是否能夠正常的排除,并隨時做好二次插管的準備工作。

5.結語

綜上所述,醫護人員應該制定并選擇合適的撤機方案,并在撤機的過程中隨時關注患者的狀態,這樣才能有效的對機械通氣的患者進行預后處理,更好的發揮現代醫療資源的有效作用。