全地下式污水處理廠抗浮體系承載機理研究

高小龍 左永亮 龐春燕

摘 要:為了研究及全地下式污水處理廠群樁抗拔體系承載模式,從群樁體系抗拔承載模式入手,分析了樁間距對群樁抗拔承載力及土體應力的影響規律,并對某大型全地下式污水處理廠抗拔體系進行了設計。采用有限元分析方法,建立樁間距為5d、4d、3d和2d四種群樁及周圍土體模型,分析樁間距對群樁整體上拔承載力及樁間土破壞模式的影響;并建立某大型全地下式污水處理廠有無抗拔樁的整體模型,研究主體結構整體受力及抗拔體系合理性。研究結果表明:在上拔荷載作用下,群樁基礎與單樁基礎的破壞模式不同,群樁基礎上拔承載力及破壞模式主要受樁間距的影響;群樁基礎樁間距小于3d后,其上拔承載力有著明顯的降低;全地下式污水處理廠抗拔承載力計算及其重要,大型地下結構自身抗浮能力有限,不能滿足主體結構受力及后期正常使用的要求,需要進行抗浮體系設計,抗拔樁體系能夠較好的滿足基礎結構的抗浮要求。

關鍵詞:群樁;全地下式;污水處理廠;抗浮

中圖分類號:TP393.08 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)10-0009-04

0 引言

伴隨著我國城市化建設速度的不斷加快,“人”和“地”之間的矛盾問題尤為突出,其中污水處理廠等常常面臨著被城市擴張所包圍的問題。污水處理廠等一些公用設施,其本身有些對周圍環境不太友好的方面。傳統的污水處理廠均建設在地上,但是其自身所具有的視覺上的不雅、聽覺上的噪音、嗅覺上的臭味,與城市中密集的人口形成了較大的不協調和矛盾,將諸多大型公用設施往地下發展是一個很好的解決辦法[1-2]。

將污水處理廠建設到地下,可以充分利用的利用城市里的地下空間,地上建設成的綠色休閑公園又可將其對周圍環境的影響降到最低。芬蘭于1932年在其首都建設了全球第一個地下污水處理廠,瑞典于1942年建設了全球第一座現代化的地下污水處理廠,其他國家也陸續的建成了一些地下污水處理廠,在經濟和環境上取得了較好的效益[3-4]。我國近些年在北京、廣州、青島等地也建成了一些污水處理廠,在此方面隨起步較晚,但是發展勢頭迅猛。

隨著技術水平的進步和向地下要空間的需求,地下污水處理廠越做越大、越做越深,此時就面臨著地下結構抗浮設計的問題。對于地下“深”“大”結構,結構整體抗浮是一個不容忽視的問題。本文擬從地下結構群樁抗拔體系的承載模式入手,結合某大型地下污水處理廠具體工程實例,對此全地下污水處理廠的抗拔體系進行研究。

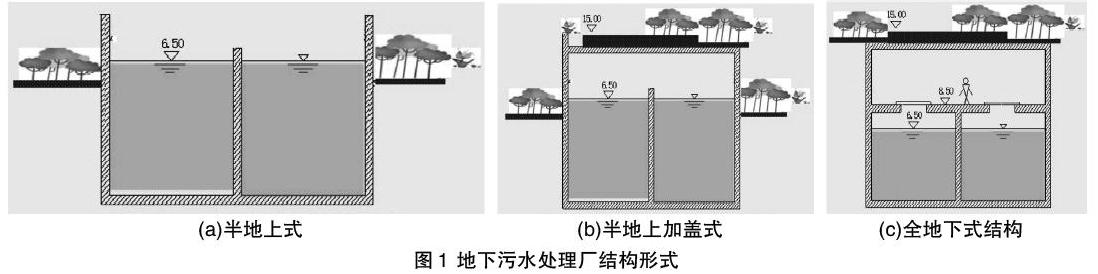

1 地下污水處理廠結構形式

地下污水處理廠從整體布置形式上分,可分為半地上式、半地上加蓋式、全地下式三種類型[5-6],如圖1所示。半地上式污水處理廠,在空間有限的前提下充分的利用了土地空間,同時也有效的利用到了地下保溫效果。但是由于并未封口,所以沒有解決處理廠的環境影響問題。半地上加蓋式污水處理廠是在半地上式增加了一個頂蓋,由于頂蓋的增加,形成一個可以封閉的空間,較好的解決了污水處理廠與周圍環境協調的問題,同時將其頂蓋部分綠化后,形成了綠色公園等休閑場地,在有效提升公共資源利用率的同時,增加了土地的經濟價值。同時,半地上加蓋式污水處理廠,在采光和通風上可以充分利用到自然光和自然風,具有較好的經濟性。全地下式結構對于底部空間和頂層空間利用率最高,對周圍環境影響最小,能夠與周圍環境完全融為一體,但是施工、通風、照明等成本較高。

2 群樁抗拔體系承載模式分析

對于大型地下結構工程,由于跨度較大,埋置深度較深,單根抗拔樁很難滿足結構抗浮的需要,群樁抗拔體系是一種很好的選擇。群樁抗拔體系與單樁抗拔體系基本原理一致,但是群樁基礎在上拔荷載作用存在著相互之間的影響,進而影響到群樁的整體承載力[7-9]。為了深入的研究抗拔樁樁間距對群樁抗拔體系承載模式的影響,取抗拔樁直徑,埋深6m,縱向和橫向等間距布置根抗拔樁,按照樁間距的不同分為四種工況,建立樁體和周圍土體有限元模型,如圖2所示。其中土質參數取某濱海地下結構抗拔樁所處的地質條件,抗拔樁頂部以下2.2m為中粗砂土層,2.2m以下為強風化巖。

基于上述有限元模型,研究各工況下抗拔樁的極限承載力,得到如圖3所示的結果。從圖3中可以看出,在的工況下群樁的極限抗拔承載力為3265.91kN,而當樁間距減小至時,抗拔承載力已降低至2900.71kN,群樁極限抗拔承載力隨著樁間距的減小而呈現出較為明顯的降低趨勢。

為了量化分析樁間距對群樁抗拔承載力的影響程度,以樁間距的抗拔極限承載力為基準,對四種工況的抗拔樁承載力進行歸一化計算,得到如圖4所示結果。從圖4中可以看出,樁間距從減小至、、后,抗拔樁承載力分別降低了2%、5%、11%。

進一步分析不同工況下群樁基礎上拔破壞模式,取不同工況下土體第三主應力云圖進行分析,如圖5所示。群樁基礎與單樁基礎不同,存在著樁間土,由于樁體與周圍土體摩擦力的作用,使得樁間土承受著周圍多個樁體的共同作用,進而影響到基礎承載模式的變化。從圖5中可以看出,樁間距的減小,使得樁間土體應力之間相互交叉和影響,有可能使得抗拔樁的破壞模式由單獨拔出破壞轉變為樁+樁間土整體破壞。

3 地下污水處理廠抗拔體系研究

3.1 工程概況

某濱海城市擬建設一座全地下式污水處理廠,主體結構為鋼筋混凝土箱體,占地約201.4m×204m。主體結構分上下兩層,負二層為設備層,負一層為操作層,結構頂板上覆蓋有1.5m的上覆土,其上設置景觀層,如圖6所示。

此全地下式污水處理廠地處近海,上具有較多的淤泥質土層,且地下水位較高,地下水位維持在2m標高左右。所處位置具體土質從上至下分布為:5m的吹填淤泥,4m淤泥質粘土,9m中粗砂質土層,以下即為基巖。

3.2 無抗拔體系時結構受力分析

由于此地下污水處理廠所處位置地下水位較高,結構埋置深度達到15.8m,且整體跨度較大,結構所承受的上浮力較大。首先基于結構原型尺寸,建立結構及周圍土體的整體有限元模型,如圖7所示,進而研究結構在無抗拔體系協助抗浮情況下結構整體的穩定性。

無抗拔體系的地下污水處理廠主體結構在地下水浮力作用下整體位移結構如圖8所示,從圖8中可以看出,由于主題結構跨度較大,浮力作用下最大豎向位移位于結構中部位置,發生了中部隆起,中部最大豎向位移達到了0.2924m;由于沒有抗拔體系,主題結構只能依靠自身及上覆土自重抵抗地下水浮力作用,從分析結構來看,其結構自身抗浮能力有限,不能滿足主體結構受力及后期正常使用的要求。

無抗拔體系時主體結構周圍土體剪應力結果如圖9所示,從圖中可以看出,由于主體結構側壁與土體具有較大的摩擦力,在浮力作用下主體結構上浮,最大剪應力位于主體結構兩個側壁倒角部位。

3.3 抗拔體系設計

從上述分析可以看出,此全地下式污水處理廠在無抗拔體系時,單獨依靠自身及上覆土重量不足以抵抗地下水的上浮作用,會引起主題結構的破壞。基于群樁抗拔承載力的分析結果,擬對此結構設置抗拔樁,抗拔樁直徑為0.5m,間距為2.5m,樁長6m。基于同樣的分析方法,采用有限元軟件建立帶有抗拔樁體系的結構及周圍土體整體模型,如圖10所示。

設置抗拔樁后結構整體豎向位移和土體剪應力結果如圖11所示,從圖11中可以看出,結構整體豎向位移降低到了4.239mm,遠小于無抗拔樁時的0.2924m;土體最大剪應力分布區域依舊分布在上下倒角部位,但是由于抗拔樁的存在,使得底部倒角部位最大剪應力下移到了抗拔樁底部。

4 結語

(1)群樁基礎樁在上拔荷載作用下的破壞模式與單樁基礎不同,主要是由于群樁基礎樁間土受力的差異所造成,群樁基礎上拔破壞模式主要受樁間距的影響;(2)群樁基礎樁間距小于3d后,各樁之間相互影響較大,使得樁間土承載能力不足,進而使得樁間土與樁體整體上拔破壞,也即過小的樁間距影響到了群樁基礎的整體抗拔能力;(3)全地下式污水處理廠抗拔問題不可忽略,大型地下結構自身抗浮能力有限,不能滿足主體結構受力及后期正常使用的要求,需要進行抗浮體系設計,抗拔樁體系能夠較好的滿足基礎結構的抗浮要求。

參考文獻

[1] 邵彥青,侯鋒,薛曉飛等.馬來西亞Pantai地下式污水處理廠工程設計特點[J].給水排水.2014,9:24-27.

Shao Yanqing, Hou Feng, Xue Xiaofei, et al. Characteristics of the design of the Pantai underground wastewater treatment plant in Malaysia [J]. Water and Wastewater Engineering,2014,9:24-27.

[2] 呂波,王文蕾,王志標等.重慶市廣陽島污水處理廠布置方案比選[J].水處理技術.2014,40(1):126-129.

Lv Bo, Wang Wenlei, Wang Zhibiao, et al. The exploration of layout scheme selection of Guangyang island sewage treatment plant in Chongqing [J]. Technology of water treatment,2014,40(1):126-129.

[3] 汪傳新,邱維.廣州京溪地下污水處理廠建設實踐與思考[J].中國給水排水,2011,27(8):10-13.

Wang Chuanxin, Qiu Wei. Construction practice and thinking of Guangzhou Jingxi underground WWTP [J].China water and wastewater,2011,27(8):10-13.

[4] 吳月梅.地下式污水處理廠結構方案[J].建筑與結構設計,2015,6:33-35.

Wu Yuemei.The underground sewage treatment plant construction drawing design type [J]. Architectural and structural design,2015,6:33-35.

[5] 李成江.地下式污水處理廠的發展與關鍵技術問題[J].給水排水,2016,41(8):36-39.

Li Chengjiang.Development and key technologies for underground wastewater treatment plant [J]. Water and Wastewater Engineering,2016,41(8):36-39.

[6] 孫世昌,汪翠萍,王凱軍.地下式污水處理廠的研究現狀及關鍵問題探討[J].給水排水,2016,42(6):37-41.

Sun Shichang, Wang Cuiping, Wang Kaijun. Research status of underground wastewater treatment plant and discussion on key issues [J]. Water and Wastewater Engineering,2016,42(6):37-41.

[7] T Honda, Y Hirai, E Sato.Uplift capacity of belled and multi-belled piles in dense sand [J].Soils and Foundations,2011,51(3):483-496.

[8] 王浩.擴底抗拔樁樁端阻力的群樁效應研究[J].巖土力學,2012,33(7):2203-2208.

Wang Hao. Group effects of pile tip resistance of under-reamed piles on uplift loading. Rock and Soil Mechanics,2012,33(7):2203-2208.

[9] 吳純華.某全埋式地下車庫上浮破壞的計算分析及結構加固[D].上海:同濟大學,2008.

Wu Chunhua.Floating Breakage Computation and Analysis of Embedding Garage and the Structural Retrofitting[D].Shanghai:Tongji University,2008.