禮品包裝設計的過度化及對策思考

柳林 王媛媛

摘 要:我國自古崇尚禮文化,禮尚往來的傳統民俗風俗延續至今,生活水平和產品物質的豐富,使得禮品消費逐漸走向“奢侈”路線,禮品包裝設計的過度化現象已成為我們生存環境主要垃圾。分析禮品包裝設計要符合商品價值,探討在民間生態包裝中尋找禮品包裝設計的方式,是實施綠色包裝設計有效舉措。

關鍵詞:禮品包裝;包裝設計;過度化;危害性

中圖分類號:TS272.4 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)10-0220-02

0 引言

我國古代商業的發生和商品的存在包裝的功能主要是便于商業交換。有關歷史文獻記載,春秋戰國時期的各國大中城市商品流通繁忙,商家為招攬顧客,一方面通過招牌、幌子宣傳商品。另一方面講究商品包裝,以包裝促進銷售。據《韓非子·外儲說左上》記載:“宋人有沽酒者,升概甚平,遇客甚謹,為酒甚美,懸幟甚高。”[1]大意是賣酒時,量器公平,服務態度好,且注意招牌幌子的廣告作用。又據《韓非子·外儲說左上》記載:“楚人有賣其珠于鄭者,為木蘭之柜,薰以桂椒,綴以珠玉,飾以玫瑰,輯以翡翠。鄭人買其櫝而還其珠。此可謂善賣櫝矣,未可謂善鬻珠也。”[2]這個故事是比喻沒有眼光,取舍不當。可是把珍珠放在一個裝潢非常華貴的匣子里,未嘗不可,因為珍珠的價值大于這個匣子,總比把兩瓶小酒、或者半斤茶葉放在華貴匣子里面更合適。這主要指包裝在材料選擇、形態結構設計能否符合商品價值。另外,包裝材料是否會對環境造成污染,可否回收再利用。自古至今,端午節是民間一個十分盛行的民俗大節,相傳是為了在端午節紀念屈原產生的一種三角形粽子,采用箸葉包裹糯米,彩線捆扎,蒸煮后的粽子清香味美。在《水滸》“魯智深拳打鎮關西”一段中,描寫有屠夫鎮關西用荷葉來包裝切好的肉餡的場面。可見,民間用荷葉包肉已有很長的歷史,時至今日在云南的景洪市諾山貨趕街日,采用荷葉包肉、包魚、包豆制品等,仍然是菜市場買賣主要的包裹方式。我國有句諺語:“不知葫蘆里賣的什么藥”。利用葫蘆裝藥盛酒,在古代已經普遍應用。葫蘆保護性好,能夠起到良好抗腐防潮作用[3]。這些似乎說明,古人早已考慮到了包裝對環境的危害性。我們認為,所謂的過度化包裝無非表現在兩個方面,一是包裝材料選擇和裝潢結構設計要符合商品價值;二是學習民間生態包裹形式,是避免過度化禮品包裝設計不可缺少的參照。

1 禮品包裝設計要符合商品價值

早在春秋時期《禮記·曲禮上》就有記載:“禮尚往來。往而不來,非禮也;來而不往,亦非禮也。”[4]幾千年來的歷史沉淀,禮儀之教已經無形中內化為人們交往的方式。人靠衣裝,佛靠金裝,禮品靠的是包裝。將人們樸實的感情和美好的祝福封存其中,用于饋贈和情感交流的禮品包裝,就逐漸成為了禮儀文化的物質載介。在這里禮品包裝的含義,不同于普通的商品包裝,往往會更注重包裝結構的形式感。禮品包裝不僅有保護商品的實用功能,還需要在一定程度上彰顯商品文化價值,加上各類節日一直以來都是走親訪友,或者饋贈禮品的好時機,催生了禮品包裝設計豐富多彩。但是,禮品包裝中也有一些包裝結構奢華程度令人咋舌,例如過于奢侈裝飾的月餅包裝和茶葉包裝,過于精雕細琢的人參鹿茸類包裝,過于容器裝飾的白酒包裝等等。為了體現商品文化價值,引起購買者注意而實施了過度材料、容器,以及包裝結構和輔助裝飾,包裝明顯大于產品價值的幾倍。這些大于產品內容的過度包裝現象比比皆是,已經成為大眾送禮品的包裝形式之一。

包裝設計的過度不僅使消費者要為華而不實的包裝買單,尤其是一些保健品包裝多采用套盒設計紙質或木質的禮盒里面鋪上一層綢緞,里面放幾個鐵質或塑料的小盒子,而實際的產品只有盒子的二分之一甚至更少。這種無實際用途的包裝物都會丟棄成為垃圾,嚴重的是造成大量資源的浪費,給環境帶來污染。與建設節約型社會的主旨背道而馳。這也體現出設計者沒有能夠考慮以下原則:用最少的材料實現包裝功能;盡量減少用料種類;要考慮材料來源;盡可能地使用回收材料;在確保安全的前提下盡量減輕包裝重量[5]。全球環境保護以及減少資源浪費的原則,同樣也是禮品包裝設計過程需要遵循實施考慮的,減少包裝資源消耗,特別要嚴格遏制過度化包裝的現象,提倡適度化的綠色包裝設計。

近年來,國家針對過度包裝現象出臺了許多相關的整治措施和法律法規,但過度包裝產品依然占據各大市場,是因為這些政策對于包裝的材質和結構沒有明確的限制規定以及實際的賞罰條例,在無形中給了一些無良商家可乘之機。對于過度包裝的遏制需要我們多方面分析,從產品的生產者,包裝的設計者到最終的消費者各個節點逐步擊破,使過度化包裝的這一現象幻滅,引導消費者建立正確的消費觀念,樹立綠色包裝的理念與社會責任感。

2 在民間生態包裝中尋找禮品包裝設計的方式

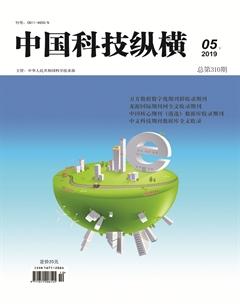

我們所依戀的實在不是物品本身,而是與物品的關系及物品代表的意義和情感[6]。傳統的禮儀文化不應該受到我們的“誤解”,禮品作為人與人之間情感交流的物質橋梁,更應該貼心和實用。“度”的概念最早出現在古代的法家思想中,萬事萬物皆有它的尺度和標準。一件適度的包裝品,應極大的符合商品本身的價值、達到保護美化產品的功能、將包裝的結構、材質、視覺信息等綜合考量,尋求消費需求與自然保護的和諧統一。人類與萬物共生,與自然歷來就有著難解難分的純樸感情。今日在民間仍然流傳著充滿智巧,充滿人情味的包裝,都是我們可以借鑒學習的好方法[7]。如在云南的民間集市仍然采用的用稻草串著賣的雞蛋(如圖1)。串雞蛋的草呈中空的圓柱形,有一定強度和彈性,而且干草具有一定的吸濕、透氣、防曬特性,對雞蛋還有一定的保鮮作用,還可以和雞蛋一起蒸煮,完全保留了自然、質樸的氣息。在民間仍然使用的紙質包裝,一直是民間禮品包裝形式之一,不僅沒有環境污染,也符合使用回收材料和輕量化包裝的作用。

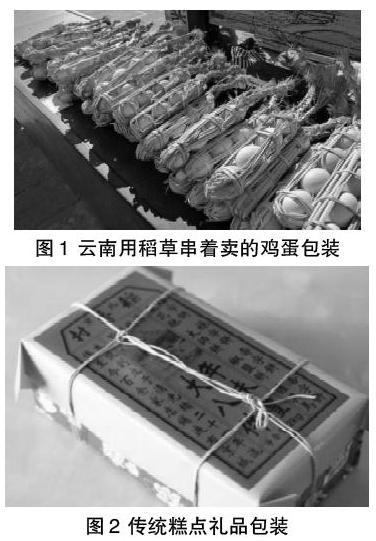

在我國民間傳統的禮品多是用紙盒或者草紙作為包裝,上面附加一張印有圖案的紅方紙,再用草線捆綁包扎,簡單喜慶又有年味兒。像河南傳承至今的紙盒材料設計的燒雞禮品包裝,在江南地區傳統糕點紙質禮品包裝(如圖2)等,就是很好的包裝減量化的設計方式。不僅包裝結構簡單,又具有傳統包裹包扎形態,同樣展現出禮品文化特點,體現出了產品與包裝“度”的尺度。